Notice

Ebola is not a laughing matter

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

For a humanized response to Viral Hemorrhagic Fever epidemics

Comment parer à une urgence médicale tout en respectant les coutumes et les croyances d'une population ? Et comment sensibiliser des familles en détresse aux dangers d'un virus meurtrier ? Retour au Congo sur les lieux d'une épidémie effrayante.

Ebola : un virus redoutable qui tue 85 % des personnes infectées. En 2003, l'épidémie de fièvre hémorragique dont il est le responsable a fait cent cinquante-sept victimes, dans les villages isolés du nord du Congo, avant d’être contrôlée.

C’est dans cette région, à plusieurs journées de piste de la capitale Brazzaville, que la caméra de Frédéric Brunnquell entraîne le téléspectateur, quatre ans après la catastrophe, "pour comprendre comment une épidémie foudroyante bouleverse une société et donner la parole à des gens qui n'existent habituellement que sous la forme de statistiques dans les bulletins épidémiologiques".

Mais, sur place, rien n'a changé et les langues ne se délient pas facilement. Les habitants pensent toujours que le virus est une arme utilisée par de puissants sorciers pour les tuer. L'évocation même de la maladie risque d'attirer le mauvais sort.

L’arrivée des Blancs ravive les mauvais souvenirs, d’autant plus que l’équipe médicale venue combattre l’épidémie en 2003 a été accusée, tout comme les soignants et les bénévoles de la Croix-Rouge locale, de répandre la maladie.

Devant le fossé des cultures et l'incompréhension de la population - qui ont coûté la vie à quatre personnes considérées comme des sorciers et lynchées -, l’OMS avait fait appel à un anthropologue pour essayer d'adapter les pratiques médicales aux coutumes des autochtones.

Pendant toute la durée de son séjour, le Dr Alain Epelboin n’a jamais cessé de filmer. Ce sont ses images qui permettent de revenir en arrière, de replonger dans le contexte douloureux et terriblement complexe de l’époque, de comprendre les peurs et les motivations des villageois, mais aussi de suivre le travail délicat des soignants.

Les films du chercheur donnent également la possibilité aux bénévoles africains de s'exprimer, d'affirmer leurs convictions, de se rassurer sur le bien-fondé de leur action, eux qui sont encore aujourd'hui confrontés chaque jour à l’hostilité de ceux qu’ils ont contribué à sauver.

Images

Alain Epelboin & Frédéric Brunnquell

Son

Michel Thoret & Alain Epelboin

Montage

Anne-Marie Sangla

Etalonnage

Bertrand Dargent

Mixage

Cristinel Sirli

Assistants vidéo

Jeremy Laval & Pierre sudre

Remerciements

- Les acteurs du film et la population de la Cuvette ouest du Congo

- Les volontaires de la Croix-Rouge congolaise

- Les autorités régionales congolaises

- Le CNRS MNHN Paris

- Le Ministère de la santé congolais

- OMS Afro

- OMS Congo

- OMS Genève

- Le réseau international anthropologique de réponse aux FHV

Les images des épidémies de fièvre hémorragique à virus Ebola sont extraites des films « Ebola au Congo 2003 »

www.ecoanthropologie.fr

Direction de la Production

Isabelle Fuhrmann & Nadia Lhassen

Attachée de presse Capa

Michèle Sebbag

Producteur Exécutif

Jean-Paul Billault

Producteur Délégué

Hervé Chabalier

Une production CAPA avec la participation de France 5

Unité documentaires

Carlos Pinsky

Hervé Guérin Philippe Le More

et le concours du Centre National de la Cinématographie

© CAPA – mai 2007

COMMENTAIRES

1 27

En février 2007 nous nous sommes rendu au nord du Congo. Au niveau de l’équateur à plusieurs journées de pistes de la capitale Brazzaville.

Le but de notre expédition était de retourner dans les villages touchés, il y a 4 ans par l’une des maladies les plus virulentes pour l’homme : la fièvre hémorragique à virus ébola qui tue 85% des personnes infectés.

1 54

Nous sommes allés dans ces villages isolés pour comprendre comment une épidémie foudroyante bouleverse une société. Et donner la parole à ces gens qui n’existent habituellement que sous forme de statistiques dans les bulletins épidémiologiques.

2 05

Dans cette région, baptisée la cuvette ouest, la maladie se cache toujours au plus profond de la forêt équatoriale. Elle provoque des épidémies terrifiantes chez les singes, puis se transmet à l’homme par l’intermédiaire des chasseurs qui rapportent dans les villages les cadavres d’animaux contaminés.

2 25

Les deux épidémies de 2003 ont fait 157 morts. Elle sont restées limitées à ces villages enclavés de la cuvette ouest du Congo et n’ont pas gagné de grandes villes.

Depuis la dernière épidémie, rien n’a changé dans ces villages.

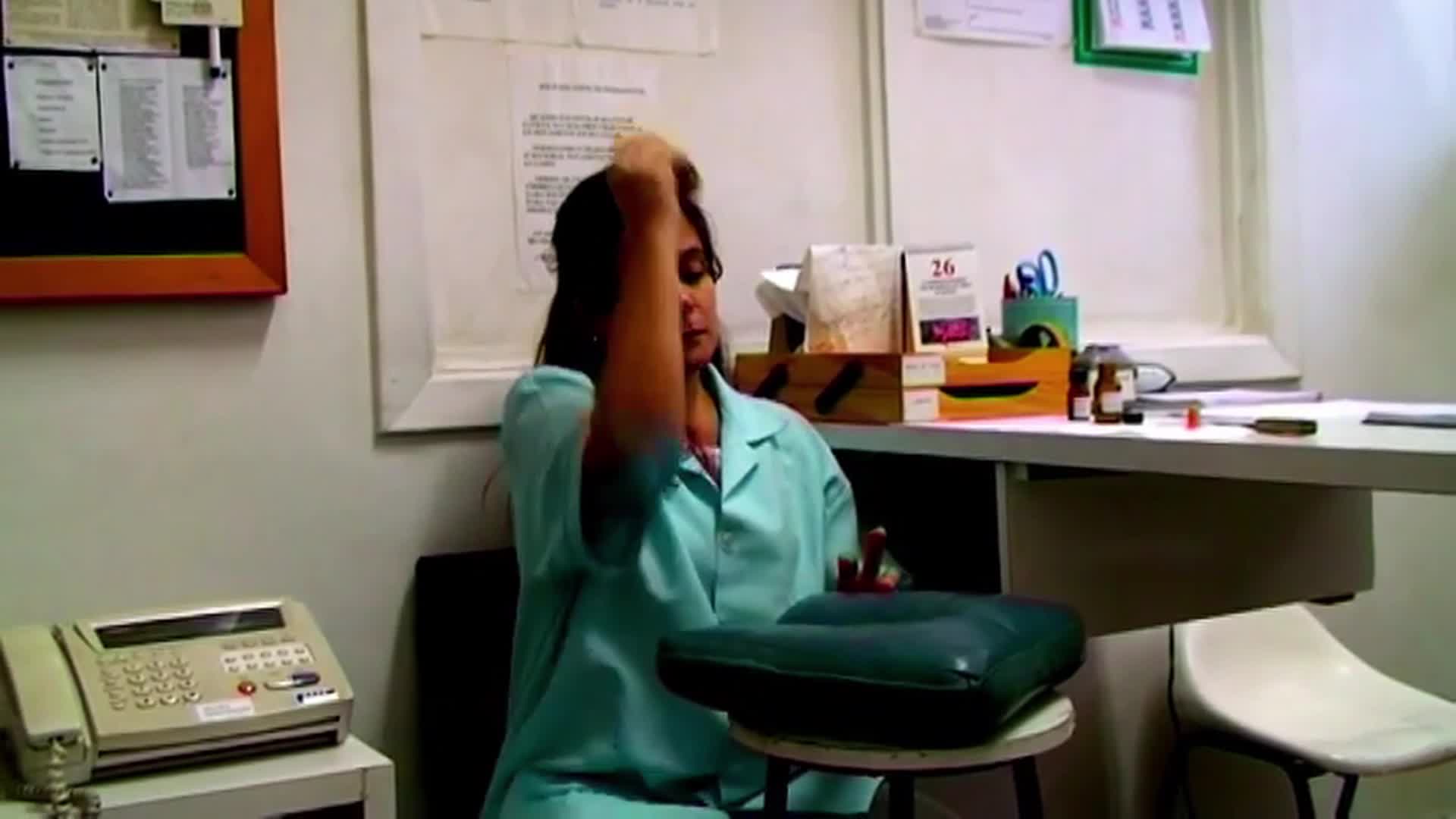

Il n’y a toujours que 3 médecins pour les 10.000 habitants de cette région grande comme la Belgique. A l’hôpital de Mbomo, petite sous préfecture de quelques milliers d’habitants, Catherine Atsangandoko est le seul médecin. Elle se souvient qu’au moment de l’épidémie, lutter contre la maladie était presque impossible tant l’incompréhension de la population balayait le discours médical. Les habitants pensaient que le virus était une arme utilisée par de puissants sorciers pour les détruire.

4 11

Quand le virus est sorti de la forêt en 2003, les autorités congolaises ont vite été débordées par l’épidémie. Les habitants de ces villages effrayés, n’écoutaient pas les consignes sanitaires, ils dissimulaient les malades et manipulaient les cadavres infectés sans précautions.

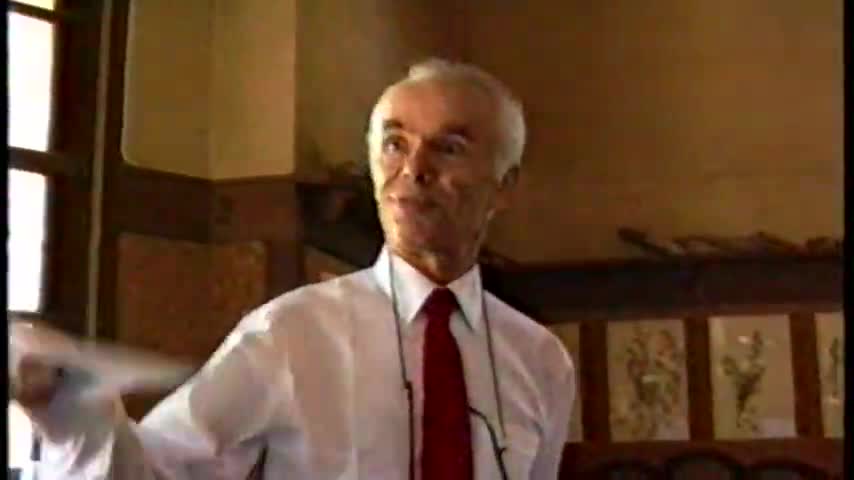

L’Organisation Mondiale de la Santé décida d’intervenir à la demande du ministère de la santé congolais. Mais devant le fossé des cultures et l’incompréhension de la population, L’OMS décida de faire appel pour la première fois, en pleine épidémie, à un anthropologue : le docteur Alain Epelboin, chercheur au CNRS.

Il allait dans l’urgence devoir comprendre les gens et surtout adapter les pratiques médicales et, en cinéaste ethnographe, il a filmé.

5 01

En arrivant, nous trouvons une population traumatisée refusant les explications et les mesures sanitaires.

Dans certains villages, je constate que les autorités sanitaires locales dépassées par l’épidémie ont brûlé inutilement les maisons où des gens étaient morts. Personne n’ose récupérer quoi que ce soit !

6 37

Les consignes sont strictes : aucun contact physiques avec les autochtones et le moins possible entre nous. Je ne peux toucher la main de quiconque ! Je dois refuser d’être effleuré, même par un enfant !

Comment puis-je, dans l’urgence, entendre correctement ces gens, moi le soi-disant experts, traducteur de la pensée autochtone, le décrypteur des médecines traditionnelles.

7 21

Dans ce contexte d’épidémie d’Ébola, tout est bouleversé, tout le monde a peur : et la population, et les soignants,… et moi aussi. Peur du virus ! Peur des uns et des autres !

Je ne connais pas le Congo ! Mais depuis 1980, je travaille régulièrement chez des Pygmées de République centrafricaine : je retrouve vite des repères dans ces villages de forestiers, amateurs de tubercules et de viande de chasse.

Nous sommes en pleine épidémie et nous constatons avec horreur, qu’en dépit des interdictions, la circulation de viande de chasse potentiellement contaminée continue.! Que ferais-je, moi-même, en tant que père de famille, si je n’avais pas d’autres ressources protéiques pour nourrir mes enfants ?

8 05

Que ce soit pour ma sécurité ou pour être en retrait, afin de mieux observer, je mets mes pas dans ceux de Pierre Formenty, le virologue et épidémiologiste expérimenté de l’OMS qui m’a fait venir.

La rencontre avec les notables du village du Mbanza révèle le désarroi de ces chasseurs qui ne comprennent pas la mise en cause de la nature nourricière.

J’observe aussi l’organisation sociale, les femmes et les Pygmées derrière, tenus à l’écart des causeries.

9 33

A Kellé et autour de son hôpital, la maladie a été très meurtrière. Notre arrivée, probablement la première d’étrangers depuis l’épidémie, a ravivé les inquiétudes de la population. Le Docteur Kunku en poste au moment de l’épidémie : lui, il nous accueille volontiers…..

Visite de l’hôpital…

11 03

À Kellé avant notre arrivée, l’épidémie a été gérée par le docteur Kunku. Il s’est débrouillé avec les moyens du bord :c’est-à-dire pas grand-chose. Pas de gants, pas d’eau de Javel, pas de tenues de protection !

11 20

La ville est déserte, les habitants sont enfermés chez eux ou ont fui dans leurs plantations en forêt.

Pas un malade à l’hôpital, comme si Ebola abolissait les autres maladies.

Il faut assurer la désinfection des zones de l’hôpital qui ont pu être contaminées, mettre en place un pavillon d’isolement.

Il faut mobiliser les autorités, former les volontaires locaux de la Croix-Rouge congolaise

11 48

C’est eux qui font une grande part le boulot dangereux, la manipulation des malades et des cadavres, celui de la désinfection et la surveillance des personnes ayant été en contact avec un malade ou un mort.

12 15

Au début de l’épidémie, les gens mourraient chez eux, entourés de leur famille, contaminant ainsi un maximum de personnes. Ensuite, souvent seuls, agonisant, abandonnés de tous.

L’hôpital est considéré comme un mouroir et, la population apeurée cache ses malades.

On ne veut pas transporter les cadavres contaminés avec les brancards du dispensaire : alors on improvise, mal ! Cette fois ci, un lit déglingué

12 58

Au départ, j’observe sans oser intervenir, mais très vite, je corrige des erreurs d’asepsie,je suggère des modifications : par exemple, que ce qui doit être brûlé ne le soit pas au milieu d’un chemin, mais à l’écart, dans des lieux qui ne seront pas piétinés ultérieurement.

Je me demande tout de suite si on a réellement besoin de brûler autant de biens matériels ? Comment éviter de rajouter de la ruine à la tragédie ?

13 20

Aujourd’hui les volontaires de la Croix rouge sont toujours à Kellé. Ils avaient été formés rapidement lors d’une brève apparition du virus en 2002. La lutte de 2003 contre Ebola les a exposés, en première ligne, au contact avec le virus. Le paradoxe est que ces volontaires, à peine indemnisés, au lieu d’être traités comme des héros, ont été et sont encore confrontés à l’hostilité de la population.

15 19

L’épidémie est arrivée à Kellé depuis la forêt par ce pont que les villageois consolident. Un axe de circulation vital pour la ville que tous les jours les habitants empruntent pour se rendre à leur champs.

16 26

Pendant ce type d’épidémie, la consigne est de ne plus circuler, de ne pas rentrer en contact physique avec autrui sans protection.

Tous les fluides humains comme la salive, la sueur et le sang transmettent la maladie. La vie du village était paralysée, et la maladie se transmettait à l’intérieur des familles. Les malades contaminaient leurs parents ainsi que certains personnels médicaux, les plus dévoués. La maladie se propageait au cœur de la vie intime des gens.

16 49

Pierre Akira du village de Mbomo a contracté ébola en s’occupant de sa fille. Il est un des rares rescapé, sa femme et deux de ses enfants sont morts.

« Pourquoi ne voulez-vous pas que je parle !

Vous avez peur de quoi ?

Ca va, ca suffit.

C’est moi qui ai perdu beaucoup de famille.

Si je meurs est-ce que ça fait un problème ? 31 07

C’est mes fils. Ils ont peur. Il pense que je vais mourir.

Comme les autres à cause de la caméra. »

19 32

Une des premières actions consiste à aménager un pavillon d’isolement. Plutôt que de le dissimuler derrière une barrière de bâches étanche aux regards, nous choisissons de signifier la dangerosité par une simple barrière à claire-voie. Cette barrière est de fait symbolique : elle doit rester la plus transparente possible pour montrer à la population que rien de secret ne s’y déroule. Des rumeurs circulent, qui accusent les équipes médicales de voler du sang ou même de trafiquer des organes.

20 05

Ce jour-là, nous enterrons Maman Justine, une sage femme de l’hôpital, très appréciée pour son dévouement : sans procession funéraire, sans pleurs, sans les rituels coutumiers, en l’absence de sa famille car les rassemblements sont interdits pendant l’épidémie.

Cette femme qui pleure et danse, terriblement seule, arrive d’un village voisin pour la cérémonie de l’enterrement : elle vient trop tard ! Et découvre la tombe fraîche, entourée d’étrangers et d’homme masqués de blanc

20 45

Une des principales difficultés à laquelle nous sommes confrontée est de faire admettre la réalité de la maladie à la population. Les proches des victimes conteste que les leurs aient pu attraper ébola et craignent que les médecins ne se trompent de diagnostic.

23 02

À Kellé, 2 jours avant notre arrivée, une foule, manipulée et effrayée par quelques guérisseurs et politiciens, a lynché à mort 4 enseignants du collège en les accusant d’être les sorciers responsables de la propagation de l’épidémie. Trois d’entre eux ont été tués à proximité de la sous-préfecture et les corps ont été abandonnés sur place avec les bâtons qui les ont frappés.

Quelques jours après le massacre, j’avais retrouvé Serge Aboro professeur de sciences naturelles, un survivant de cette chasse aux sorciers. Il avait fui le village pour échapper à ses poursuivants.

25 11

Durant toutes les grandes épidémies, il y a toujours une recherche de bouc émissaire : en Europe, au cours des pestes du moyen âge, c’étaient souvent les Juifs qui étaient massacrés. Ici, cela aurait pu être les commerçants, musulmans et étrangers, ou des volontaires de la Croix rouge, des membres des équipes médicales.

Le meurtre des enseignants a effrayé tout le monde et paralysé l’action de contrôle de l’épidémie.

En réponse, le gouvernement congolais a envoyé un bataillon de militaires pour assurer la sécurité nous assurons leur information.

26 52

Après le massacre des professeurs, les gens pensent s’être débarrassé des sorciers et du coup, en être quitte avec Ebola. Ils s’étonnent que la mortalité ne baisse pas et accusent tout le monde : les responsables européens de la réserve animalière voisine d’avoir contaminé les gorilles par l’usage de vaccins ou de colliers émetteurs, … Jusqu’au pape Jean Paul II.

Une fois la situation sécurisée, il nous faut relancer la surveillance épidémiologique, la prise en charge correcte des malades et des morts, la sensibilisation par tous les moyens, et en particulier par les crieurs publics coutumiers.

27 42

Travailler dans ce contexte, où certains contacts humains peuvent être mortels, est épuisant. Il faut faire attention à chacun de ses gestes, tout le temps.

L’angoisse de la maladie est telle que les équipes intervenantes, d’un coté accumulent les précautions, parfois à l’excès, et par ailleurs, parfois prennent des risques inutiles, pour ne pas avoir réfléchi d’où pouvait provenir réellement le danger. Par chance, il n’y aura aucun mort parmi elles.

28 11

L’OMS a décidé de payer les cercueils. Mais préparer des cercueils ou faire des listes de noms à l’avance est perçu comme une façon de provoquer la mort. Il faut faire attention.

Quand il n’y a plus de planches, les morts sont enterrés sans cercueil seulement dans des sacs mortuaires.

28 40

Cet homme de 22 ans habitait à Mbomo, il est mort en trois jours à l’hôpital. Il a attrapé la maladie en s’occupant de son frère.

29 00

Ce jour-là, on enterre aussi un enfant. Une fillette de 5 ans du même quartier, contaminée au contact de son père décédée 6 jours plus tôt. La petite est morte en trois jours elle aussi.

29 16

Les rites funéraires habituels indispensables au travail de deuil sont toujours écrasés par l’urgence.

Il faut veiller, au moins, à ce que les corps soient enterrés, dans le bon sens et avec le minimum d’égard et douceur.

Lorsqu’il y a trop de morts en trop peu de temps, il arrive même que des tombes ne soient pas identifiées.

29 52

À quelques heures de route de Mbomo nous sommes allés jusqu’à Mbanza un village bantou et pygmée au nord de la région touchée par l’épidémie. Le chef du village s’appelle Roger Marcel Wellengé.

30 16

La fièvre ébola est arrivée ici du fait d’une équipe de 4 braconniers de Mbomo dont deux sont tombés malades en forêt après avoir dépecé un singe atteint par le virus.

En venant chercher de l’aide à Mbanza ils ont contaminé le village.

30 30

Notre venue aujourd’hui replonge les habitants dans ces moments terribles de l’épidémie. Depuis 4 ans, ils n’avaient jamais parlé de la maladie à un étranger.

Roger Marcel Wellengé ignorait tout de la fièvre hémorragique ébola quand il soignait ses proches malades

33 20

Enfin une avancée médicale.

Pour la première fois, sur le terrain, des tests sanguins et salivaires nous permettent d’assurer un diagnostic en quelques heures. C’est un progrès considérable pour l’action sanitaire, pour séparer les malades d’Ebola des autres, pour la sécurité des soignants et des soignés

34 11

Les échantillons de fluide potentiellement contaminés sont traités dans un laboratoire de fortune installé à proximité du pavillon d’isolement.

34 20

Normalement, ils ne se sont manipulés que dans des laboratoires de haute sécurité dit P4.

Dans l’urgence, on se contente du strict nécessaire. Un ruban adhésif rouge sur le sol marque la zone dangereuse. Les procédures sont respectées, et il n’y a pas de contact possible avec le virus immédiatement neutralisé.

Les analyses de Nadège et de sa petite sœur se révèlent négatives.

34 47

Toujours pas de vaccin, ni de médicaments anti Ebola, mais des traitements contre la douleur, la fièvre, la diarrhée, la déshydratation.

35 11

Adèle Mvou’o a développé la maladie, elle a survécu. Potentiellement encore contagieuse durant trois semaines, elle reste sous surveillance dans pavillon d’isolement et du coup elle aide les médecins à soigner les autres malades.

36 23

Adèle la survivante vit à Kellé. Elle est guérisseuse et s’occupe de son champ à l’écart du village. Dès qu’elle a senti la fièvre, elle s’est rendu d’elle-même au pavillon d’isolement.

37 07

Quand je me suis sentie mal je me suis rendue à l’hôpital, j’ai trouvé l’infirmière de garde, la mère Justine, celle qui est morte depuis. Elle a constaté mes symptômes et m’a dit de filer directement dans le pavillon d’isolement rejoindre les autres malades. Et j’y suis allé toute seule.

3

Quand je me suis installé dans la salle d’isolement, dans l’heure suivante, deux malades sont tout de suite morts. Parmi eux il y avait un prêtre de la région du Pool.

4

Quelques heures après, ils ont introduit un autre malade qui revenait du village de Yembelengoe. Il est mort là à mes pieds.

6

Dans la salle, il y avait un sceau en plastique qui appartenait à l’un des morts. La nuit vers une heure, il n’y avait personne, pas d’assistance. J’ai dû utiliser ce sceau souillé comme pot de chambre. J’avais une soif intense.

Et de l’autre coté de la pièce, il y avait un sceau plein d’eau et j’ai été obligé de puiser dedans pour boire.

(Chez elle…)

Quand les gens mourraient, c’est moi qui prévenais les infirmiers. Je leur demandais de retirer les corps ; je ne pouvais pas vivre avec ces cadavres à côté de moi. Alors ils me changeaient de salle. Et pendant leur tour de garde de l’après-midi, ils venaient retirer les corps et les mettaient dans les sachets.

8 = (9 Kelle)

Quand j’ai commencé à aller mieux, les médecins me remettaient les médicaments pour que je les donne aux malades.

Et les villageois m’ont accusé de les avoir gardé pour moi et d’avoir laissé mourir les autres. Pour les habitants, c’est pour cela que j’ai survécu.

39 12

Cet enterrement d’une parente d’un membre de la Croix-Rouge est pour moi un tournant dans la réponse anthropologique à l’épidémie.

Nous avons fini par faire admettre que les procédures devaient êtres humanisés pour ne pas rajouter du drame au malheur et gagner la confiance indispensable à la maîtrise de l’épidémie..

Plutôt que de brûler les effets préférés du mort d’ébola, nous proposons de les disposer dans le cercueil ou dans la tombe, pour qu’ils accompagnent le défunt dans l’au-delà.

39 29

Pour la première fois, la famille, les équipes médicales et les volontaires de la Croix rouge se retrouvent ensemble à un enterrement.

39 45

Devant les assistants recueillis, le mari peut s’adresse à l’esprit de son épouse, puis la famille rebouche elle-même la tombe.

40 21

L’idée vient aussi de marquer la fin d’un enterrement en s’inspirant des ablutions rituelles pratiquées en temps normal.

Je propose à la famille une pulvérisation d’eau de Javel diluée sur les mains et les pieds. Elle est adoptée avec enthousiasme, comme une communion purificatrice. C’est aussi l’introduction de la désinfection dans les coutumes funéraires.

41 07

Bien sûr, on ne brûle plus les maisons, ni les meubles, ni les ustensiles, ou les stocks d’aliments.

La durée de vie du virus et ses processus de transmission ne le justifient pas : une désinfection, répétée deux semaines plus tard suffit largement. Le recours au feu purificateur, c’était de la part de la Croix-Rouge locale, appuyée par les autorités, comme un réflexe périmé, datant des épidémies de varioles. Nous ne brûlons que l’irrécupérable. Au-delà, de l’eau de Javel, le soleil, le vent et la pluie finiront la désinfection.

41 42

Et puis nous proposons aux parents de disposer dans le cercueil ou dans la tombe les vêtements qui doivent servir au défunt dans l’au-delà.

42 04

Lorsque l’épidémie est déclarée éteinte. Les autorités médicales congolaises réunissent tous les chefs de quartiers pour dresser un bilan.

42 59

Nous avons ensuite célébré avec la population le retour à une vie normale. La fin de l’épidémie n’empêche pas de prolonger les actions de sensibilisation.

Kellé marque un tournant pour l’oms, un progrès.

Les leçons d’ébola dépassent très largement le cadre congolais. Elles permettent de penser des interventions dans d’autres épidémies comme la grippe aviaire dans des contextes de déni de la population, au nom de sa culture ou de sa religion.

43 20

Une des réussites de cette mission fut de comprendre qu’il fallait intégrer dans les protocoles l’accompagnement des gens et de leur douleur. La dictature de l’urgence ne doit jamais faire oublier qu’on a en face de soi des personnes, avec leurs croyances, leurs haines, leurs humiliations, leur deuil et que l’humanisation des pratiques médicales est essentielle.

43 49

La plupart des tombes anonymes d’ébola se sont effacées depuis 2003, recouvertes par l’exubérante nature équatoriale. La coutume veut que le l’on dépose sur la tombe des défunts leurs objets préférés comme un cartable de cuir ou les sandales d’un bébé. Les défunts d’ébola sont partis sans rien.

44 12

Les villages n’ont pas changés. Cette population de chasseurs vit toujours de la viande de la forêt et doute encore de la réalité de la maladie.

Même si l’interdiction de toucher un singe trouvé mort semble à présent respecté.

Une part de l’explication scientifique manque. On ne sait toujours pas comment les singes contractent Ebola : les chauves-souris sont mises en cause depuis longtemps, mais sans guère plus de précisions. Dans ces inconnues, s’engouffrent et perdurent les fantasmes d’une vision magique des choses. Et tant qu’il n’y aura pas de vaccin, Marcel Okabe, le chef du quartier Ambéa à Mbomo devra rassurer sa communauté comme il le peut.

45 46

Sur ce terreau de doute et d’irrationnel prospèrent les religions. De nouveaux prêtres catholiques ont ré-ouvert les églises, les anciens abbés avaient fui devant ébola.

Et une multitude d’églises ou de sectes du réveil se sont installées dans les villages meurtris.

47 35

Ces discours brouillent le travail de prévention que tentent les infirmiers des dispensaires.

À Mbomo, l’hôpital en cas d’une reprise d’ébola ne pourra avertir le monde que par sa difficile liaison radio.

49 40

Notre présence aura ravivé de grandes inquiétudes, jusqu’à déstabiliser le président de la Croix-Rouge de Kellé. Une preuve de la persistance du traumatisme qui en 2003 a bouleversé ces villages.

50 26

Dans l’urgence, l’OMS a su adapter son combat contre la fièvre à virus ébola aux coutumes locales. Mais pour autant elle n’a pas changé les croyances.

Dans la même collection

-

En mémoire et en honneur à Dina Correa Mendy

RebufaOlivierHommage à la napëne Dina Corréa Mendy, guérisseuse traditionnelle manjak qui a exercé plus de quarante ans. Elle nous a quitté le 8 février 2018. Entre Dakar au Sénégal et la région de Canchungo en

-

Un sabato di ramadan alla Moschea nera di San Paolo (Brasile)

JacquemotArmelleFondata nel 1974 da un gruppo di giovani afro-brasiliani ispirati ai Black Muslims, la Moschea nera di San Paolo ospita la più grande comunità di musulmani africani della Grande San Paolo - originari,

-

Pragas : assainissement à Recife, Etat du Pernambuco, Brésil

JacquemotArmelleÀ Recife, dans le Nordeste du Brésil, le manque d'eau courante et d'assainissement profite aux rats, cafards, scorpions et moustiques tigre qui sévissent dans toute la ville. Avec ses collègues du

-

Pragas : pest extermination in Recife, State of Pernambouco, Brazil.

JacquemotArmelleIn Recife (Brazil), the non-existence of sanitation and the lack of tap water make it easy for rats, scorpions and tiger mosquitos to spread, and they run rampant throughout the whole city. With his

-

Urgences (Marília, Etat de São Paulo, Brésil)

JacquemotArmelleUrgences présente la réalité du travail quotidien accompli par les chauffeurs-secouristes et les opérateurs de la Centrale d’ambulances de la ville de Marília (Etat de São Paulo/ Brésil),

-

Un samedi de Ramadan à la Mosquée noire de Sao Paulo (Brésil)

JacquemotArmelleFondée en 1974 par un groupe de jeunes afro-brésiliens inspirés des Black Muslims, la Mosquée noire de São Paulo abrite la plus grande communauté de Musulmans africains de la Grande São Paulo

-

Dynamisation manuelle d’une solution d’Arnica 6 CH à partir d’une solution d’Arnica 5 CH(Pharmacie …

JacquemotArmelleA l’image de ce qui se passe dans d’autres pharmacies dites « de manipulation », nombreuses au Brésil, Patricia réalise ici pour la pharmacie homéopathique d’État de São Paulo, la préparation manuelle

-

-

Les filles d’Eugénie

Trois rencontres avec un génie

-

Cérémonies et rituels de l’umbanda : la fête des enfants Marília, État de São Paulo Brésil, les 13 …

JacquemotArmelleTerreiro du Vieux-noir Pai Fabiano, Marília, État de São Paulo (Brésil), les 13 et 14 octobre 2001

-

Guérir des visions nocturnes : pratique de soin par un devin-guérisseur aka du village d'Enyelle, …

DudaRomainArmand, 14 ans, souffre de visions nocturnes depuis plusieurs années. Ses rêves sont régulièrement visités par des Mami Wata, sirènes ou génies des eaux symboles de sexualité et de féminité. Ces

-

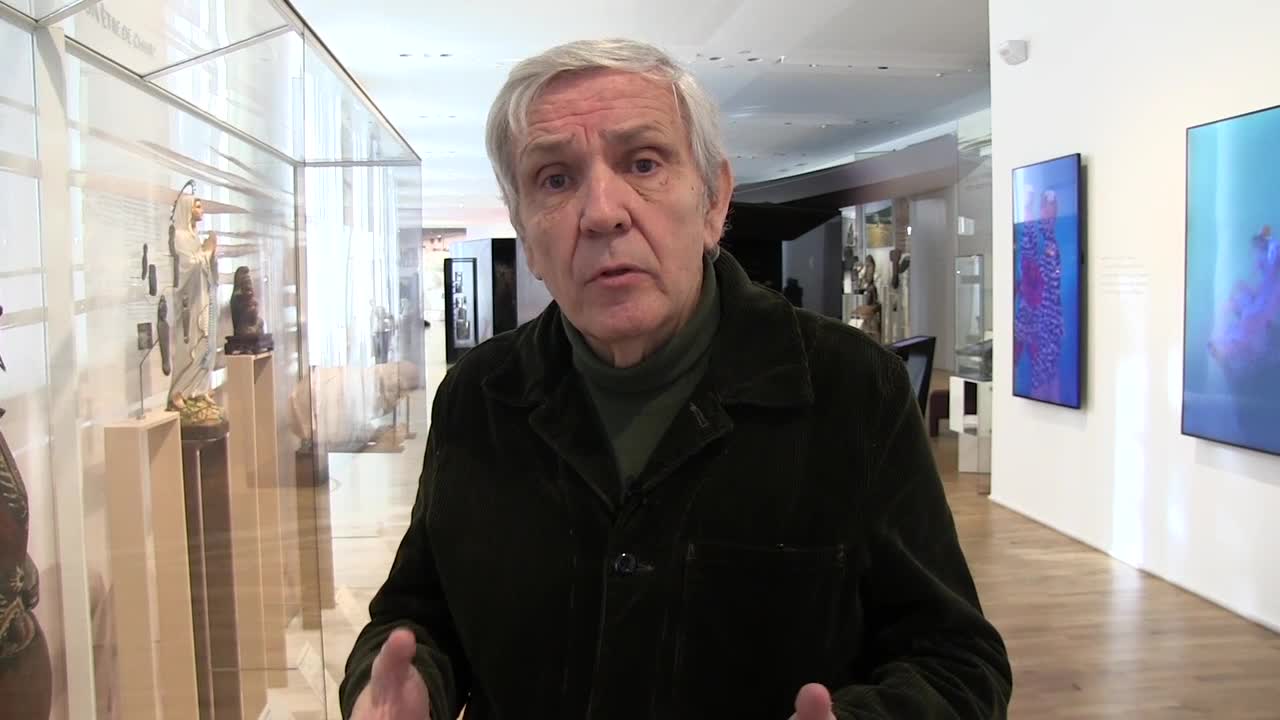

Baguenaude au Musée de l'Homme : du sens du mal à la gestion de crise par Michel Ogrizek

EpelboinAlainOgrizekMichelMédecin de brousse, migrant à travers le continent africain pendant près d'une décennie des années 1975 à 1982, du Sahara aux savanes sahéliennes, de la forêt primaire aux mangroves des bords de mer,

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Fête de départ en retraite de Hubert Gillet (1924-2009), le 7 septembre 1987

EpelboinAlainÀ l’occasion de son départ en retraite, Hubert Gillet (1924-2009) organise le 7 septembre 1987 une cérémonie, une « fête », en sa demeure, sise dans le domaine de la Belette, au sein de la forêt de

-

Chronique aka 1994 : Mythe d'origine sur la rencontre des sexes, 27 décembre 1994, appartement du C…

EpelboinAlainMokoso, assistant de l'ethnologue, exécute le chante fable sur la rencontre des sexes et de la fabrication des organes génitaux féminins par Tolé, l'être mythique créateur du monde et des humains. Il

-

Baguenaude au Musée de l'Homme : du sens du mal à la gestion de crise par Michel Ogrizek

EpelboinAlainOgrizekMichelMédecin de brousse, migrant à travers le continent africain pendant près d'une décennie des années 1975 à 1982, du Sahara aux savanes sahéliennes, de la forêt primaire aux mangroves des bords de mer,

-

Chronique aka, décembre 1993 Zomia, Lobaye RCA : réveils et petits déjeuners des enfants à côté d’u…

EpelboinAlainLes résidents d'Akungu se sont installés pour un temps à Zomia, sur un terrain de surface limitée dépendant de la mission catholique. Le cercle des cases est très reserré et les gens sont beaucoup

-

La parole muette de Yacine

EpelboinAlainACTEURS Yacine la fillette sourde muette, Nyanya sa copine, ses soeurs, sa mère fabricante de balayettes, son père, fabricant de chapelets et des enfants du voisinage Il s'agit du suivi vidéographique

-

L'éducation c'est comme ça à Dakar-Pikine : une matinée à Malicka

EpelboinAlainLe déroulement d'une matinée dans la maison d'un fabricant de chapelets et de sa femme, fabricante de balayettes, à Malicka, faubourg de Dakar-Pikine au Sénégal. Tandis que l'artisan, assis dans la

-

Chronique Aka 1992 Akungu : entre forêt et campement.

EpelboinAlainPoursuite du suivi des acteurs de la Chronique vidéo aka au travers des activités quotidiennes, de deux soirées de danse et aussi des séquences divinatoires et thérapeutiques. Acteurs principaux : -

-

Chronique aka, avril 1987 : travail, jeux et toilettes d'enfants ngbaka au bord de l'Oubangui

EpelboinAlainAccompagnement d'enfants lors de leurs activités au bord de l'eau dans le fleuve Oubangui : toilettes du petit dernier par ses grandes soeurs et tantes, lessive, vaisselle et toilette des fillettes et

-

Baguenaude au Musée de l'Homme : aller à l'école de la diversité

EpelboinAlainDans la série Baguenaude au Musée de l'Homme, nous suivons les réactions de Julienne Ngoundoung Anoko, socio-anthropologue, spécialisée notamment dans l'anthropologie du genre, de la santé publique,

-

Un mouton à la place du fils aîné.

EpelboinAlainBrisebarre-CrepinA.M.Suivis du sacrifice de l'Ayd El Khébir en juillet 1989 dans une ferme de la région parisienne et au cimetière francomusulman de Bobigny.

-

Sortie de masques agraires luguta et kore à Ibel, Sénégal Oriental. en 1983.

EpelboinAlainExtrait de : 1983 Epelboin A. Savoirs médicaux et phytopharmacopées des Fulbé bandé et des Nyokholonké (Sénégal oriental): essai d'ethnomédecine. Doctorat de 3ème cycle en ethnologie, 2 vol (573p +

-

Baguenaude au Musée de l'Homme : de l'ethnographie à l'ethnomédecine

EpelboinAlainAlain Epelboin (AlEp), médecin anthropologue, vidéaste, chercheur au CNRS, affecté dans un laboratoire du Musée de l'Homme du Museum national d'histoire naturelle est filmé par Jean Marc Taieb,

Sur le même thème

-

Mémoire et identité personnelle

A l’époque moderne, John Locke fait de la mémoire le fondement de l’identité personnelle : l’identité de la personne repose sur la continuité de la conscience dans le temps. La solidarité établie

-

Droits et psychiatrie : conclusions

Jean-Yves CARLIER est professeur en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, à l'Université de Liège, aux Facultés universitaires Saint Louis et avocat. Il est ou a été professeur invité dans

-

Urbanisme et épidémies : de l’hygiénisme à l’écologisme

Les épidémies ont eu un rôle décisif dans la naissance et l’évolution de l’urbanisme. L’hygiénisme au XIXème a déterminé l’urbanisme dans sa création et son développement, est-ce que l’écologisme,

-

Les villes ont-elles appris des épidémies ?

A partir d’une mise en perspective historique de la gestion des épidémies dans les villes, on constate la mise en place progressive de mesures de gestion de la contagion. Si le modèle de la

-

État sanitaire = État policier ? L’épidémie, accélérateur des transformations policières (France, X…

Le terme de « police » est sous l’Ancien Régime synonyme d’administration, notamment urbaine et les pouvoirs de police sont répartis entre plusieurs institutions au premier desquelles on trouve les

-

Expérience du cancer et rapports de genre

En partant d'une enquête ethnographique menée dans des services de cancérologie, cette communication vise à interroger l'implication des rapports sociaux de genre, de classe et de génération dans le

-

La médecine moderne entre hyperpuissance et désillusions

La médecine moderne est formidable. Mais… Il semble qu'il y ait un mais ! Ce mais est à l'origine de l'immense questionnement de l'éthique biomédicale, qu'on peut résumer de la sorte : "La médecine

-

Feuilles qui tombent

Dix ans après le premier colloque de Cerisy consacré à Pascal Quignard (2004), qui s'attachait à déchiffrer dans ses livres les figures du "lettré" et sur la ligne des perspectives surgies lors du

-

Webinaire #11 : Gérer les données vidéos

DuryChristianFerlitaCélineGauminPierre-OlivierGuiffardThomasWebinaire RUSHS-HOUR #11 « Gérer les données vidéos » animé par Christian Dury (MSH-Lyon St-Etienne), Céline Ferlita (UAR 2259 - ARDIS ), Pierre-Olivier Gaumin (Laboratoire Praxiling et MSH-SUD) et

-

Les jeudis du Grhapes 2021/2022-Handicap, Éducation et Numérique "La télé-présence mobile au servic…

La télé-présence mobile au service des enfants malades et empêchés de se rendre en classe Intervenants : Laurent Gallon et Françoise Dubergey

-

Les jeudis du Grhapes 2021/2022-Handicap, Éducation et Numérique "La télé-présence mobile au servic…

La télé-présence mobile au service des enfants malades et empêchés de se rendre en classe Intervenants : Laurent Gallon et Françoise Dubergey

-

Le projet Malakit pour lutter contre le paludisme en Guyane

DouineMaylisMaylis Douine, médecin chercheur au Centre d'investigation clinique Antilles-Guyane, présente dans cette vidéo une initiative visant à lutter contre le paludisme au niveau des sites illégaux d