Chapitres

- Travail sur la trilogie01'02"

- Teneur des deux premiers tomes01'40"

- Structure d'ensemble du troisième tome01'19"

- Contexte politique et social01'15"

- Crise des inventaires01'47"

- Elections législatives de 1906 décisives01'15"

- Attitude du Pape à l'égard de la loi de 190502'11"

- Expliquez la citation03'06"

- La loi de 1905 dans la France coloniale01'21"

- Imagination de la France sans la loi de 190501'34"

Notice

Retranscription

J’ai entrepris un travail sur la loi de 1905 qui finalement a donné trois tomes parce que j’étais insatisfait de la manière dont cette loi était présentée, notamment par les médias qui, à 90% , reprenaient une légende que j’appellerais catho-républicaine. Cette loi a été considérée comme une mise au pas du catholicisme. Cette mise au pas pouvait être considérée comme brutale chez les catholiques ou comme légitime chez les républicains, mais c’était la même légende. À cela, on rajoutait 10% où on empruntait, au savoir historien, le mot de compromis, mot qui ne me paraît d’ailleurs pas très heureux. Je me suis dit, de toute façon, la loi ainsi est rendue incompréhensible, donc il fallait reprendre les choses à zéro, voir des documents inédits. Ça m’a donné 10 ans de travail. Pourtant, au départ, je croyais déjà connaître la loi. J’ai fait un certain nombre de découvertes qui moi-même m’ont surpris. L’étude est une trilogie. Le premier tome, c’est sur la préparation de la loi, le second tome, la fabrication de cette loi et le troisième tome, l’application de cette loi. Le premier tome, la préparation, le contexte est conflictuel et au départ, il y a bien l’idée de mettre au pas le catholicisme parce qu’on se trouve après l’affaire Dreyfus et l’affaire Dreyfus a fait rebondir ce qu’on appelle le conflit des deux France, c’est-à-dire le conflit entre la France traditionnelle qui se veut nation catholique et la France moderne, la France républicaine qui se veut la fille de la révolution. Dans ce contexte très conflictuel, la commission parlementaire élabore un projet de loi relativement transpartisan et relativement irénique. L’enjeu du premier tome est d’expliquer pourquoi ce paradoxe. Le second tome est consacré à la fabrication de la loi. Évidemment, ça s’enclenche avec le premier, c’est-à-dire que ce relatif irénisme ne fait pas l’unanimité dans la gauche républicaine qui est au pouvoir. Au conflit des deux France, s’ajoute un conflit à l’intérieur même de cette gauche républicaine. Ce conflit oppose sommairement ceux qui veulent que la séparation soit une émancipation par rapport à la religion ou au moins la promotion d’un catholicisme républicain, républicaniser le catholicisme, à ceux qui veulent que la séparation soit avant tout ce que dira l’article premier de la loi, c’est-à-dire la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans les limites de l’ordre public. Les seconds ont gagné, chacun le sait, mais disons que ce fut assez sportif. Après la préparation, après la fabrication, vient le moment de l’application. L’année 1906 est une année de transition. Les établissements publics des cultes, parce que c’étaient les organismes qui étaient liés à l’État et aux communes et qui géraient l’exercice du culte, doivent progressivement accéder la place à des associations cultuelles qui seront des associations de droits privés, donc séparées de l’État, qui auront plus de liberté que l’avaient les établissements publics du culte, mais qui devront payer leur clergé. Les protestants et les juifs opèrent cette mutation, mais les catholiques sont divisés, certains veulent accepter la loi, d’autres veulent la refuser, mais tous attendent le verdict du pape. La première partie de ce troisième volume va jusqu’au verdict du pape et la seconde partie est à partir du verdict du pape et le p…

Lire l'intégralitéLa loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1908). Tome III

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

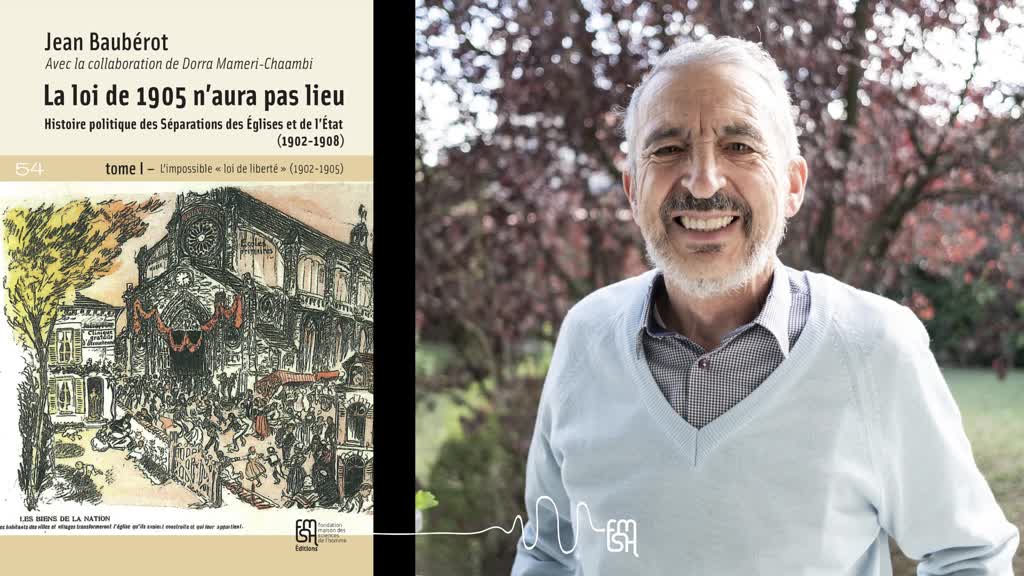

Interview de Jean Baubérot, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1908). Tome III, publié le 14 mars 2024 aux Editions de la MSH.

Plus d'informations sur l'ouvrage en cliquant ici.

La transcription est disponible dans l'onglet Documentation.

Thème

Documentation

Transcription

J’ai entrepris un travail sur la loi de 1905 qui finalement a donné trois tomes parce que j’étais insatisfait de la manière dont cette loi était présentée, notamment par les médias qui, à 90% , reprenaient une légende que j’appellerais catho-républicaine.

Cette loi a été considérée comme une mise au pas du catholicisme.

Cette mise au pas pouvait être considérée comme brutale chez les catholiques ou comme légitime chez les républicains, mais c’était la même légende.

À cela, on rajoutait 10% où on empruntait, au savoir historien, le mot de compromis, mot qui ne me paraît d’ailleurs pas très heureux.

Je me suis dit, de toute façon, la loi ainsi est rendue incompréhensible, donc il fallait reprendre les choses à zéro, voir des documents inédits.

Ça m’a donné 10 ans de travail.

Pourtant, au départ, je croyais déjà connaître la loi.

J’ai fait un certain nombre de découvertes qui moi-même m’ont surpris.

L’étude est une trilogie.

Le premier tome, c’est sur la préparation de la loi, le second tome, la fabrication de cette loi et le troisième tome, l’application de cette loi.

Le premier tome, la préparation, le contexte est conflictuel et au départ, il y a bien l’idée de mettre au pas le catholicisme parce qu’on se trouve après l’affaire Dreyfus et l’affaire Dreyfus a fait rebondir ce qu’on appelle le conflit des deux France, c’est-à-dire le conflit entre la France traditionnelle qui se veut nation catholique et la France moderne, la France républicaine qui se veut la fille de la révolution.

Dans ce contexte très conflictuel, la commission parlementaire élabore un projet de loi relativement transpartisan et relativement irénique.

L’enjeu du premier tome est d’expliquer pourquoi ce paradoxe.

Le second tome est consacré à la fabrication de la loi.

Évidemment, ça s’enclenche avec le premier, c’est-à-dire que ce relatif irénisme ne fait pas l’unanimité dans la gauche républicaine qui est au pouvoir.

Au conflit des deux France, s’ajoute un conflit à l’intérieur même de cette gauche républicaine.

Ce conflit oppose sommairement ceux qui veulent que la séparation soit une émancipation par rapport à la religion ou au moins la promotion d’un catholicisme républicain, républicaniser le catholicisme, à ceux qui veulent que la séparation soit avant tout ce que dira l’article premier de la loi, c’est-à-dire la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans les limites de l’ordre public.

Les seconds ont gagné, chacun le sait, mais disons que ce fut assez sportif.

Après la préparation, après la fabrication, vient le moment de l’application.

L’année 1906 est une année de transition.

Les établissements publics des cultes, parce que c’étaient les organismes qui étaient liés à l’État et aux communes et qui géraient l’exercice du culte, doivent progressivement accéder la place à des associations cultuelles qui seront des associations de droits privés, donc séparées de l’État, qui auront plus de liberté que l’avaient les établissements publics du culte, mais qui devront payer leur clergé.

Les protestants et les juifs opèrent cette mutation, mais les catholiques sont divisés, certains veulent accepter la loi, d’autres veulent la refuser, mais tous attendent le verdict du pape.

La première partie de ce troisième volume va jusqu’au verdict du pape et la seconde partie est à partir du verdict du pape et le pape interdit la création de l’association cultuelle.

Effectivement, il y a un suspens, que va faire le gouvernement, est-ce qu’il va refuser d’appliquer la loi ou l’appliquer de manière beaucoup plus dure que prévu, ou est-ce qu’il va trouver des moyens de réussir quand même à contourner ce refus du pape.

C’est l’enjeu de cette seconde partie.

La loi à la fois a supprimé tout caractère officiel que pouvaient avoir les églises, pas seulement l’Église catholique d’ailleurs, mais aussi deux Églises protestantes, luthériennes et réformées et ce qu’on appelait le culte israélite, le judaïsme.

Ce gain de liberté, grâce à la séparation, est compensé par le fait qu’on ne paye plus le clergé de ces cultes.

C’est en gros l’architecture de la loi avec des mesures pour promouvoir une égale liberté de conscience.

À partir de là, il faut arriver à s’adapter.

Vu le verdict du pape, les catholiques ne vont pas créer d’associations cultuelles, ne vont pas substituer, aux établissements du public du culte, ces associations cultuelles.

Quand on arrive le 11 décembre, un peu plus d’un an après la promulgation de la loi, c’est le jour J, le catholicisme n’a pas formé d’associations cultuelles, donc on se trouve devant un dilemme puisque normalement on devrait fermer les églises.

Les inventaires, il faut bien comprendre qu’ils étaient nécessaires pour pouvoir transmettre les biens des établissements publics du culte.

D’ailleurs, la commission avait lutté pour que ces biens soient considérés comme des biens d’églises parce que, pour certains républicains, c’étaient plutôt des biens qui appartenaient à l’État et aux communes, qui devaient faire retour à l’État et aux communes.

Ces biens d’églises devaient être transmis aux associations cultuelles et pour pouvoir les transmettre, il fallait les inventorier, il fallait les connaître.

Chez les juifs et les protestants, cela se fait dans le calme.

Mais pour les catholiques, le problème est différent puisqu’ils ne veulent pas collaborer à l’application de la loi tant que le pape ne s’est pas prononcé.

Certains acceptent passivement que l’inventaire soit fait, mais d’autres font des manifestations, parfois violentes, aux abords des églises.

Il y a des heurts.

Il y a trois morts, deux catholiques et un républicain.

D’ailleurs, ce dernier mort est significativement à mon avis oublié par les historiens.

Ce qui est important de voir, c’est que s’il y a eu trois morts, il aurait pu y en avoir beaucoup plus parce que les heurts ont été violents à pas mal d’endroits.

Notamment, il aurait pu y avoir des enfants qui auraient été tués parce qu’à certains endroits, les élèves des écoles libres ont servi de bouclier devant les églises.

S’il y avait eu plus de morts et s’il y avait eu des morts d’enfants, on allait vers la guerre civile, la guerre civile devenait inévitable.

Cette crise des inventaires a été assez brève, à peu près six semaines, mais elle a été très sérieuse et elle aurait pu faire basculer complètement la situation.

Le grand argument des adversaires de la loi de 1905, c’était de dire qu’on n’avait pas consulté la population.

La gauche républicaine, qui avait gagné les élections de 1902, n’avait pas mis la séparation des Églises et de l’État sur son programme, du moins la majorité des députés.

Les élections législatives étaient considérées comme une sorte de référendum.

Au moment des inventaires, il y avait eu des rumeurs disant que les inventaires étaient le prélude d’une confiscation, d’une spoliation des biens.

Ces rumeurs prenaient sens dans le cadre de cette campagne pour les élections législatives.

Étant donné qu’il y avait eu cette crise, tout le monde pensait qu’il y allait avoir un glissement à droite de la chambre.

La gauche craignait que la nouvelle chambre abroge la loi de Séparation et la droite l’espérait.

Or, qu’est-ce qui se passe ?

Il se passe que la gauche gagne 60 sièges.

On dit à l’époque que c’est un Waterloo de l’opposition.

La loi est confortée à ce moment-là.

Les évêques se réunissent.

Ils élaborent des statuts d’association qui s’appelle canonico-légale, c’est-à-dire correspondant au droit canon, mais également correspondant à la loi, se conformant à la loi.

Ils demandent au pape d’accepter la loi et le pape va les désavouer.

Au début de l’été, étant donné que la gauche a gagné les élections et que des fuites permettent de savoir que les évêques ont élaboré un statut d’association canonico-légale, tout le monde pense que l’affaire est pliée, que la question est close.

Or, en août, le pape Pie X défend aux catholiques de se conformer à la loi et de former des associations cultuelles.

La situation est très grave et le gouvernement, avec Clemenceau, qui va devenir président du Conseil, et Briand, qui est ministre des Cultes, décide de dissocier entre les biens et les églises.

Les biens, puisqu’il n’y a pas d’associations cultuelles qui devaient les recevoir, ils vont faire retour à l’État et aux communes, sauf que très conciliants, Briand et Clemenceau vont trouver un biais pour confier 40% de ces biens à des mutualités de prêtres.

Simplement, le pape va interdire la création de ces mutualités, donc les biens vont revenir à l’État et aux communes et ils vont servir pour des prestations sociales.

Par contre, au niveau des églises, puisque ce sont les associations cultuelles qui devaient gérer les églises et qu’il n’y en a pas, on élargit la loi de 1881 sur la liberté des réunions publiques pour permettre que cette loi soit adaptée à la tenue des messes.

On dit que les messes vont se dérouler selon la loi de 1881, mais le pape interdit aux catholiques de se conformer à la loi de 1881.

Il va falloir arriver à trouver d’autres tactiques et faire trois lois qui vont modifier à la marge de la loi de 1905, mais très peu, pour arriver à créer une situation où les curés occupent les églises sans titre juridique, c’est l’expression utilisée à l’époque.

Ça permet, à la fin de 1906, il y a un retour au calme.

Même les droits constatent que la séparation s’applique dans le calme.

À la base de la loi, c’est ainsi que la loi commence, il y a la liberté de conscience, mais il a fallu trouver un certain nombre de biais et de stratégies pour apaiser le conflit des deux France.

Pourquoi le pape voulait la persécution ?

Il ne voulait pas la persécution pour la persécution, mais dans son idée, le concordat n’avait pas à être rompu uniquement par l’Église catholique, il aurait fallu une négociation avec lui, ce que la République ne voulait pas.

Pour lui, c’était une persécution larvée et son but, c’était de rendre la persécution manifeste.

La dénonciation du concordat lui déplaisait beaucoup aussi parce que c’était un exemple vis-à-vis des pays étrangers, l’Espagne, l’Amérique latine, etc.

Il jouait le conflit jusqu’au bout.

L’apaisement demandait beaucoup d’efforts et beaucoup de conciliation, mais ce qui s’est passé, c’est que les Juifs et les protestants se sont considérés comme délaissés.

Comme ils ne posaient pas de problème, la République s’est moins occupée d’eux.

Surtout, il y avait une petite minorité de catholiques, ils n’étaient pas très nombreux, mais ils existaient, qui voulaient se conformer aux lois de leur pays, appliquer la loi, estimaient que le pape était phagocyté par des prélats allemands.

Le fait de laisser les églises à la disposition du clergé catholique romain, on a insisté à l’époque sur le terme de romain, a eu comme conséquence que ces églises n’ont pas été mises à la disposition des catholiques républicains qui voulaient appliquer la loi, qui formaient des associations cultuelles.

J’ai dit au départ qu’une partie de la gauche considérait que la séparation devait être la promotion de ce catholicisme républicain, donc on peut dire les catholiques républicains ont été abandonnés en cours de route.

Il y a une phrase qui a été beaucoup employée à l’époque, qui a été de dire qu’on mettait l’Église catholique dans la légalité malgré elle.

Du coup, les catholiques républicains étaient mis dans l’illégalité malgré eux.

Ma conclusion à ce niveau est de dire que la loi 1905 et son application ont réussi à pacifier le conflit des deux France, ce qui est extrêmement important et même remarquable parce que depuis la Révolution, on n’arrivait pas à le pacifier et qu’à beaucoup de reprises, la situation est apparue comme inextricable, mais elle n’a pas dépassé ce conflit des deux France.

Il a subsisté une mentalité plus dualiste que pluraliste.

C’est vraiment le problème récurrent en France depuis la révocation de l’édit de Nantes, depuis la lutte contre le jansénisme, la France a une mentalité plus dualiste que pluraliste et elle a de la peine à admettre et à vivre pleinement le pluralisme des convictions.

C’est sans doute le problème auquel on doit s’attaquer aujourd’hui.

La loi de 1905 a été appliquée aux Antilles françaises, à la Réunion et à Madagascar.

Elle n’a pas été appliquée, malgré un décret de 1908, au département français d’Algérie, en tout cas pas aux musulmans d’Algérie.

Les musulmans d’Algérie d’ailleurs l’ont réclamé notamment dans l’entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, mais jusqu’à l’indépendance, il n’y a pas eu de séparation.

On a voulu contrôler l’islam algérien.

En même temps, elle n’a pas non plus été appliquée en Afrique subsaharienne, en Cochinchine, en Nouvelle-Calédonie.

Bref, on a considéré que les libertés laïques étaient dangereuses pour les peuples colonisés, il fallait au contraire contrôler la religion.

À ce niveau-là, on peut dire que la loi de 1905 est tout à fait représentative des préjugés de cette époque.

On peut lui adresser, du coup, une critique.

On peut aussi se dire que le boulot de 1905 était de séparer les Églises et l’État dans la métropole.

Maintenant, notre travail est de se montrer aussi inventifs que les pères fondateurs de la loi se sont montrés pour l’hexagone, de se montrer aussi inventifs pour les nouveaux problèmes qui se posent pour la laïcité en France et dans le monde également.

Max Weber dit la question, qu’est-ce qui serait arrivé si tel ou tel événement n’avait pas eu lieu, pour essayer de voir ce qu’il appelle l’enchaînement causal entre les différents événements?

Est-ce que, si tel événement n’était pas arrivé, l’ensemble aurait été modifié ?

À plusieurs reprises, ce qui est intéressant, c’est que la presse envisage le pire parce que la situation semble inextricable.

C’est très facile d’imaginer que les événements auraient pu prendre une tournure différente puisque la presse elle-même le suppute.

Ce qu’il faut voir, c’est que s’il n’y avait pas eu cette victoire conciliatrice, c’était la guerre civile parce qu’en 1903, 1904, on était au bord de la guerre civile suite à l’affaire Dreyfus et à l’anticléricalisme d’État qui lui avait succédé.

Et s’il y avait eu la guerre civile, il est clair que la France n’aurait pas pu résister à l’Allemagne en 1914.

Ce n’est pas seulement l’histoire de la République qui aurait été différente, mais on peut dire que c’est l’histoire mondiale qui aurait été différente, ce qui montre bien l’importance cruciale de la loi de 1905.

Cette histoire contrefactuelle permet de mieux cerner cette importance et de comprendre que cette loi est une loi qui non seulement a marqué son époque, mais qui a marqué, d’une manière générale, un enchaînement dans l’histoire de l’Occident et on peut dire même de l’humanité.

Dans la même collection

-

Harlem, une histoire de gentrification

RecoquillonCharlotteInterview de Charlotte Recoquillon, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : Harlem, Une histoire de la gentrification.

-

Oksana Mitrofanova - France-Ukraine

MitrofanovaOksanaInterview de Oksana Mitrofanova, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : France-Ukraine

-

L'Impressionnisme à ses frontières

ClaassVictorInterview de Victor Claass, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : L' Impressionnisme à ses frontières

-

Fabio Viti - La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.

VitiFabioInterview de Fabio Viti, dans le cadre de la sortie de son ouvrage La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.

-

Les expulsés, sujets politiques

LecadetClaraInterview de Clara Lecadet, dans le cadre de la sortie de son ouvrage Les expulsés, sujets politiques.

-

L'esprit politique des savoirs

CommailleJacquesInterview de Jacques Commaille, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : L'esprit politique des savoirs », publié le 12 octobre 2023

-

Alessandro Gallicchio - Nationalismes, antisémitismes et débats autour de l'art juif

GallicchioAlessandroInterview d'Alessandro Gallicchio, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Nationalismes, antisémitismes et débats autour de l'art juif".

-

Dépouiller en toute légalité. L'aryanisation économique des biens juifs en Algérie sous le régime d…

LaloumJeanInterview de Jean Laloum, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : Dépouiller « en toute légalité », publié en septembre 2023.

-

Rémy Péru-Dumesnil - Les États-Unis en Guyane durant la Seconde Guerre Mondiale

Péru-DumesnilRémyInterview de Rémy Péru-Dumesnil, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Les États-Unis en Guyane durant la Seconde Guerre Mondiale".

-

Interview de Séverine Autesserre pour son ouvrage "Sur les fronts de la paix"

AutesserreSéverineDans Sur les fronts de la paix, Séverine Autesserre, chercheuse primée et activiste, examine l’industrie de la paix, si bien intentionnée et pourtant si défectueuse. En s’appuyant sur des cas du monde

-

Dimitri Minic - Pensée et culture stratégiques russes

MinicDimitriInterview de Dimitri Minic, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Pensée et culture stratégiques russes", en librairie le 20 avril 2023.

-

Torfi H. Tulinius - Les sagas islandaises : enjeux et perspectives

TuliniusTorfi H.Interview de Torfi H. Tulinius, dans le cadre de la sortie de son ouvrage « Les sagas islandaises : enjeux et perspectives » publié le 16 février 2023.

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE "LA LOI DE 1905, LEGENDES ET REALITES"

BaubérotJeanSchiappaJean-MarcSardierThibautÀ l'occasion de la parution du second tome de la trilogie de Jean Baubérot La loi de 1905 n'aura pas lieu dans la collection "54" (tome I : L’impossible « loi de liberté »), les Éditions de la

-

La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1…

BaubérotJeanInterview de Jean Baubérot, auteur de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu". Le tome 2 est à paraître en novembre 2021 aux Editions de la MSH dans la collection 54.

-

La loi de 1905 n'aura pas lieu | Tome 2 - Jean Baubérot

BaubérotJeanInterview de Jean Baubérot dans le cadre de la sortie du livre Tome 2 : La loi de 1905, légendes et réalités. Au moment où les débats sur la laïcité sont nombreux et vifs, et alors que la loi visant à

-

Soirée de présentation « La loi de 1905 n'aura pas lieu » ouvrage de Jean Baubérot

BaubérotJeanJeanneneyJean-NoëlPortierPhilippeDans le cadre du nouveau cycle Livres en dialogue, la FMSH a le plaisir d'accueillir Jean Baubérot, auteur de La loi de 1905 n'aura pas lieu (coll. 54, Éditions de la MSH, septembre 2019), qui

-

La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1…

BaubérotJeanInterview de Jean Baubérot, auteur de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1908). Tome 1 : L'impossible « Loi en liberté »

-

Religion, culture et sécularisation - VO

GöleNilüferBaubérotJeanBoutryPhilippeShaikhFarzanaColloque international PENSER GLOBAL Internationalisation et globalisation des sciences humaines et sociales À l’occasion de son 50e anniversaire, la Fondation Maison des sciences de l’homme invite

-

Religion, culture et sécularisation - VF

GöleNilüferBaubérotJeanBoutryPhilippeShaikhFarzanaColloque international PENSER GLOBAL Internationalisation et globalisation des sciences humaines et sociales À l’occasion de son 50e anniversaire, la Fondation Maison des sciences de l’homme invite

-

Discussion 7

BaubérotJeanZuberValentinePortierPhilippeWirthThierryBecquemontDanielBorneDominiqueCorrePatriceEuvéFrançoisGaudinPhilippeGodinotMarcLoisonLaurentPouivetRogerVeuilleMichelWaquetJean-ClaudeHoffmannPhilippeAu cours de cette "année Darwin 2009", le thème des relations entre la théorie de l’évolution et les religions sera au cœur de toutes les discussions, des séminaires et des tables rondes nombreux qui

-

Discussion 8

BaubérotJeanZuberValentinePortierPhilippeWirthThierryBecquemontDanielBorneDominiqueCorrePatriceEuvéFrançoisGaudinPhilippeGodinotMarcLoisonLaurentPouivetRogerVeuilleMichelWaquetJean-ClaudeHoffmannPhilippeAu cours de cette "année Darwin 2009", le thème des relations entre la théorie de l’évolution et les religions sera au cœur de toutes les discussions, des séminaires et des tables rondes nombreux qui

-

Discussion et conclusion du colloque

BaubérotJeanZuberValentinePortierPhilippeWirthThierryBecquemontDanielBorneDominiqueCorrePatriceEuvéFrançoisGaudinPhilippeGodinotMarcLoisonLaurentPouivetRogerVeuilleMichelWaquetJean-ClaudeHoffmannPhilippeAu cours de cette "année Darwin 2009", le thème des relations entre la théorie de l’évolution et les religions sera au cœur de toutes les discussions, des séminaires et des tables rondes nombreux qui

-

Discussion 2

BaubérotJeanZuberValentinePortierPhilippeWirthThierryBecquemontDanielBorneDominiqueCorrePatriceEuvéFrançoisGaudinPhilippeGodinotMarcLoisonLaurentPouivetRogerVeuilleMichelWaquetJean-ClaudeHoffmannPhilippeAu cours de cette "année Darwin 2009", le thème des relations entre la théorie de l’évolution et les religions sera au cœur de toutes les discussions, des séminaires et des tables rondes nombreux qui

-

Discussion 5

BaubérotJeanZuberValentinePortierPhilippeWirthThierryBecquemontDanielBorneDominiqueCorrePatriceEuvéFrançoisGaudinPhilippeGodinotMarcLoisonLaurentPouivetRogerVeuilleMichelWaquetJean-ClaudeHoffmannPhilippeAu cours de cette "année Darwin 2009", le thème des relations entre la théorie de l’évolution et les religions sera au cœur de toutes les discussions, des séminaires et des tables rondes nombreux qui

Sur le même thème

-

Première séance du séminaire « L'altérité dans l'art »

BoisseauClairePremière séance du séminaire « L'altérité dans l'art » avec Claire Boisseau et Élodie Guilhem. Malheureusement à cause de problèmes techniques la deuxième intervention d'Élodie Guilhem n'a pu être

-

La Plèbe à Rome entre République et Empire

CourrierCyrilA Rome, la Plèbe englobe tous les citoyens qui ne font pas partie des deux ordres supérieurs de la société romaine, l’ordre équestre et l’ordre sénatorial qui forme l’élite politique et sociale. L

-

Bayard 150 ans / Clôture du colloque

RuffenachPascalMercierCharlesBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)

-

Bayard 150 ans / Les leçons d'une histoire

HoffnerAnne-BénédicteGuémyFlorencePelletierDenisFridensonPatrickSagazanBenoît deBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)

-

Bayard 150 ans / Vocations / Partie 2

DouyèreDavidGreinerDominiqueDumontMartinBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)

-

Bayard 150 ans / Vocations / Partie 1

MercierCharlesPalardJacquesChapuisJérômeBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)

-

Bayard 150 ans / La construction des publics / Partie 2

JonveauxIsabelleMasquelierJulietteTessierLaurentSaulièreDelphineBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)

-

Bayard 150 ans / La construction des publics / Partie 1

Guijarro ArribasDeliaRauxHélèneEugèneMaïtéDi SciulloFloreBellioAlfonsinaBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)

-

Frise historique numérique de Bayard

SagazanBenoît deAntoniAndréBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)

-

Bayard 150 ans / Les défis de la modernisation / Partie 2

GuillierBéatriceBoulaireCécileChesselMarie-EmmanuelleBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)

-

Bayard 150 ans / Les défis de la modernisation / Partie 1

PitetteYvesSagazanBenoît deSorelPatriciaFouillouxÉtienneChesselMarie-EmmanuelleBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)

-

Bayard 150 ans / Moments Fondateurs / Partie 2

ChatelanOlivierJusseaumeAnneSorrelChristianLievenSamuelBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)