Mon enfant, ma sœur,

Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble !

Aimer à loisir,

Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble !

Les soleils mouillés

De ces ciels brouillés

Pour mon esprit ont les charmes

Si mystérieux

De tes traîtres yeux,

Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,

Polis par les ans,

Décoreraient notre chambre ;

Les plus rares fleurs

Mêlant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l’ambre,

Les riches plafonds,

Les miroirs profonds,

La splendeur orientale,

Tout y parlerait

À l’âme en secret

Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

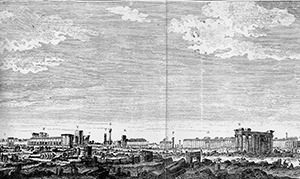

Vois sur ces canaux

Dormir ces vaisseaux

Dont l’humeur est vagabonde ;

C’est pour assouvir

Ton moindre désir

Qu’ils viennent du bout du monde.

– Les soleils couchants

Revêtent les champs,

Les canaux, la ville entière,

D’hyacinthe et d’or ;

Le monde s’endort

Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (1857)