Notice

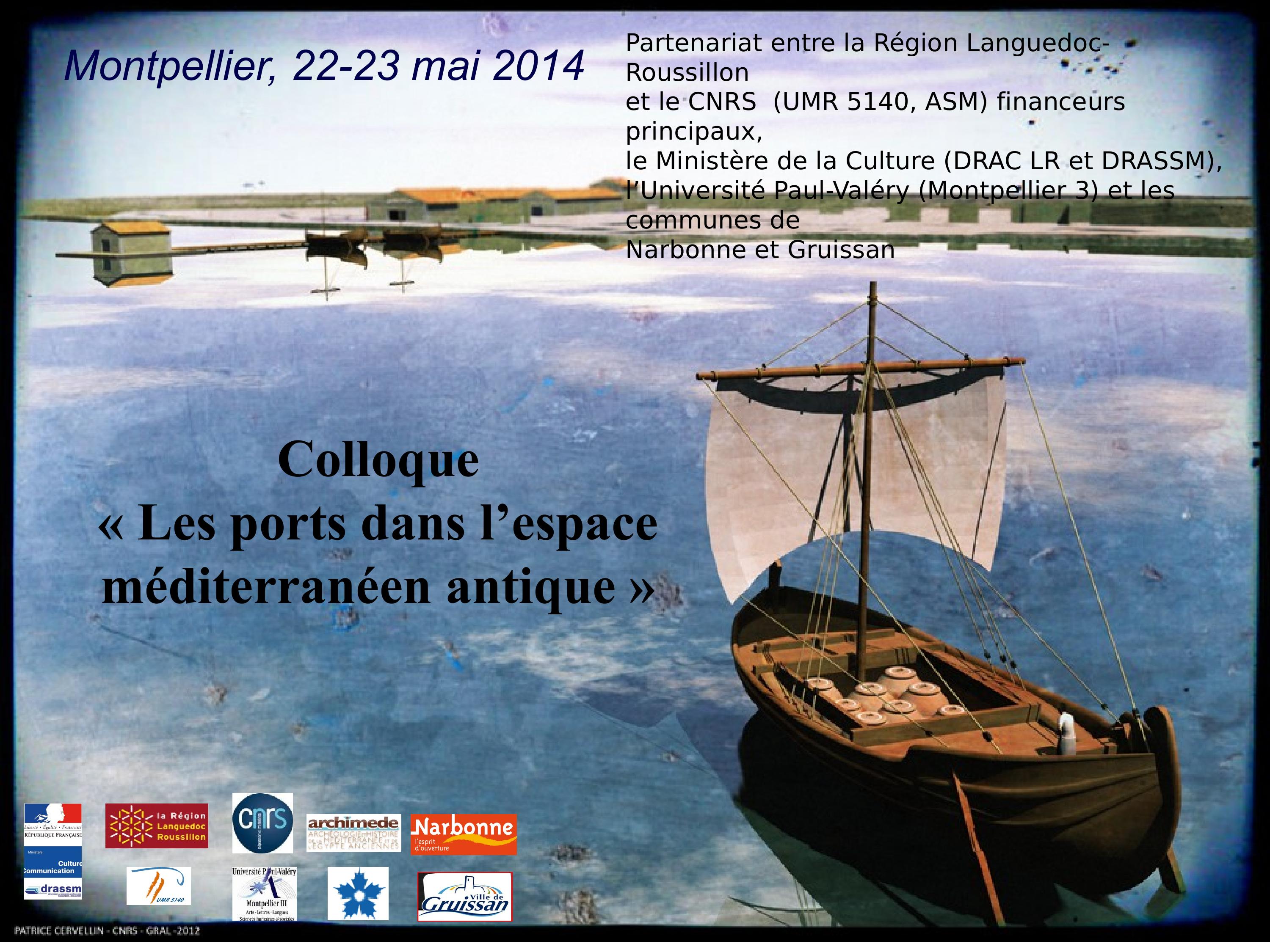

Restitution de la morphologie littorale et aménagements portuaires de Forum Iuli

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Aujourd'hui totalement comblé et situé à l'intérieur des terres, le port romain de Fréjus, exceptionnellement préservé de toute construction récente, constitue l'un des témoignages les plus remarquables de ce type d'aménagement en Méditerranée occidentale. Les études archéologiques et géoarchéologiques menées depuis dix ans à l'emplacement de l'antique port, ainsi que sur la zone littorale à l'ouest, au débouché de l'Argens, ont abouti à une restitution fiable de l'évolution de la configuration du littoral. On sait, depuis 2005, que le bassin portuaire n'était pas, à l'origine, enclavé, comme on le supposait jusqu'alors, mais largement ouvert sur la mer. On connaissait cependant assez mal le contexte de mise en place du port, ou même l'évolution des milieux, sur ses abords orientaux. Ainsi, des études sont actuellement menées vers l'est, jusqu'à l'extrémité du cours du Valescure et permettent aujourd'hui d'esquisser plusieurs hypothèses, notamment avec la découverte d'un vivier en eau vive du Ier siècle ap. JC, en 2009. Ce vestige, par sa configuration, atteste, non seulement que, contrairement à ce que l'on croyait, la mer baignait l'extrémité Est de la ville antique à cette époque, mais témoigne également de grandes modifications du littoral au cours de l'Antiquité. En effet, la restitution des modalités du colmatage du vivier, point de départ de notre réflexion, a clairement démontré l'existence d'un phénomène d'avancée du rivage à partir du Ier siècle ap. J.-C., condamnant ainsi, progressivement, l'utilisation du vivier. Depuis, trois carottages (Madeleine, quartier des Horts, Valescure) réalisés dans la zone orientale ont confirmé cette hypothèse. L'implantation des différents aménagements constituant le port, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, a probablement modifié le transit naturel des sédiments. La structuration du port telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui pourrait alors résulter, en réalité, de plusieurs étapes distinctes, liées aussi bien à la volonté d'augmenter sa capacité, qu'à la nécessité de s'adapter à la transformation du littoral et de sa dynamique.

Thème

Dans la même collection

-

Techniques de bonification d'une zone palustre au Ier s. à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

MARTY Frédéric

Le site de l'Estagnon est situé à Fos-sur-Mer, à 150 m du littoral actuel, sur le tiers nord-ouest de la pointe de Saint-Gervais. Les recherches entreprises dans ce secteur laissent supposer l

-

Le port fluvial d'Arles et ses avant-ports maritimes

DUPERRON Guillaume

LONG Luc

Les recherches subaquatiques récentes menées par le DRASSM dans le Rhône à Arles et au large de la Camargue face aux Saintes-Maries-de-la-Mer apportent des informations nouvelles sur le

-

Ports fluviaux, ports lagunaires du Rhône et son delta à l'Antiquité : mobilité environnementale et…

LANDURé Corinne

Les programmes de recherche géoarchéologiques menés en Camargue ont permis d'établir des cartes de l'occupation du sol et géomorphologiques à l'échelle du delta du Rhône. Ces travaux ont

-

Entre fleuve et océan : le port antique de Rezé / Ratiatum (Loire-Atlantique)

GUITTON David

MOUCHARD Jimmy

La commune de Rezé est localisée au fond de l'estuaire de la Loire et en rive sud du fleuve, face à la ville de Nantes-Condevicnum. Selon Ptolémée (Géographie, II, 7), Rezé-Ratiatum est située en

-

Carpologie en contexte portuaire romain : économie végétale et environnements des sites de Caska (I…

TILLIER Margaux

La carpologie, discipline archéobotanique, étudie les graines et les fruits issus des sédiments archéologiques et permet de caractériser l'économie végétale des sociétés passées au sens large

-

Patavium et ses ports fluvio-lagunaires. Le cas du portus ou forum de Mino Meduaco

GIROTTO Valentina

Nel sito di Lova, presso le lagune a sud-est di Padova, indagini risalenti agli ultimi decenni del secolo scorso e tra 2010 e 2012 hanno evidenziato la presenza di un complesso architettonico di

-

Géoarcheologie du bassin portuaire d'Ostia : localisation, chronostratigraphie et comparaison avec …

GOIRAN Jean-Philippe

D'après les textes, Ostie aurait été fondée par Ancus Marcius, le quatrième roi de Rome vers le milieu du VIIe s. av. J.-C.. L'objectif de cette fondation est triple : il fallait donner à Rome

-

Connecting Rome to Portus, Ostia and the sea: the canal system of Claudius and Trajan

KEAY Simon J.

By the second quarter of the 2nd century AD, Imperial Rome was supplied with foodstuffs and materiel from across the Mediterranean through a network of ports on the Tyrrhenian coast of Italy.

-

Géoarchéologie des ports antiques lagunaires en Méditerranée

MORHANGE Christophe

Comme l'ont déjà souvent écrit les géographes et les historiens depuis la Renaissance, l'humanité exerce son action sur un espace anisotrope, lourd d'héritages. Cet environnement « reçu » est un

-

À l'autre bout de la Garonne. Burdigala : un port fluvio-maritime antique de l'Arc Atlantique

GERBER Frédéric

Les fouilles réalisées par l'Inrap, en 2002-2003, à Bordeaux sur les quais de Garonne ont permis de démontrer que le port antique n'était pas cantonné dans l'embouchure de la Devèze. Outre les

-

Le Mas Desports : un établissement portuaire antique et médiéval sur les communes de Lunel et Marsi…

SCRINZI Maxime

L'établissement du Mas Desports est localisé sur une légère éminence bornant l'ancien rivage de la corne nord-orientale de l'étang de Mauguio. Les prospections menées par Cl. Raynaud, F.

-

Le système portuaire fluvio-lagunaire de la vallée du Bétis (Guadalquivir), réflexions sur son orga…

DES BOSCS Françoise

Depuis la plus haute Antiquité, du fait de la puissance des marées qui affectent cette zone du littoral Atlantique, en partie liée elle-même à la proximité du détroit de Gibraltar, la vaste

Sur le même thème

-

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

PORLIER Christophe

DELRIEUX Fabien

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

-

Témoignage de Alain Schnapp

SCHNAPP Alain

GUéRIN Anaëlle

Dans le cadre de la préparation du 250e anniversaire de son ouverture au public, en décembre 2020, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a mené une collecte d’archives orales afin de

-

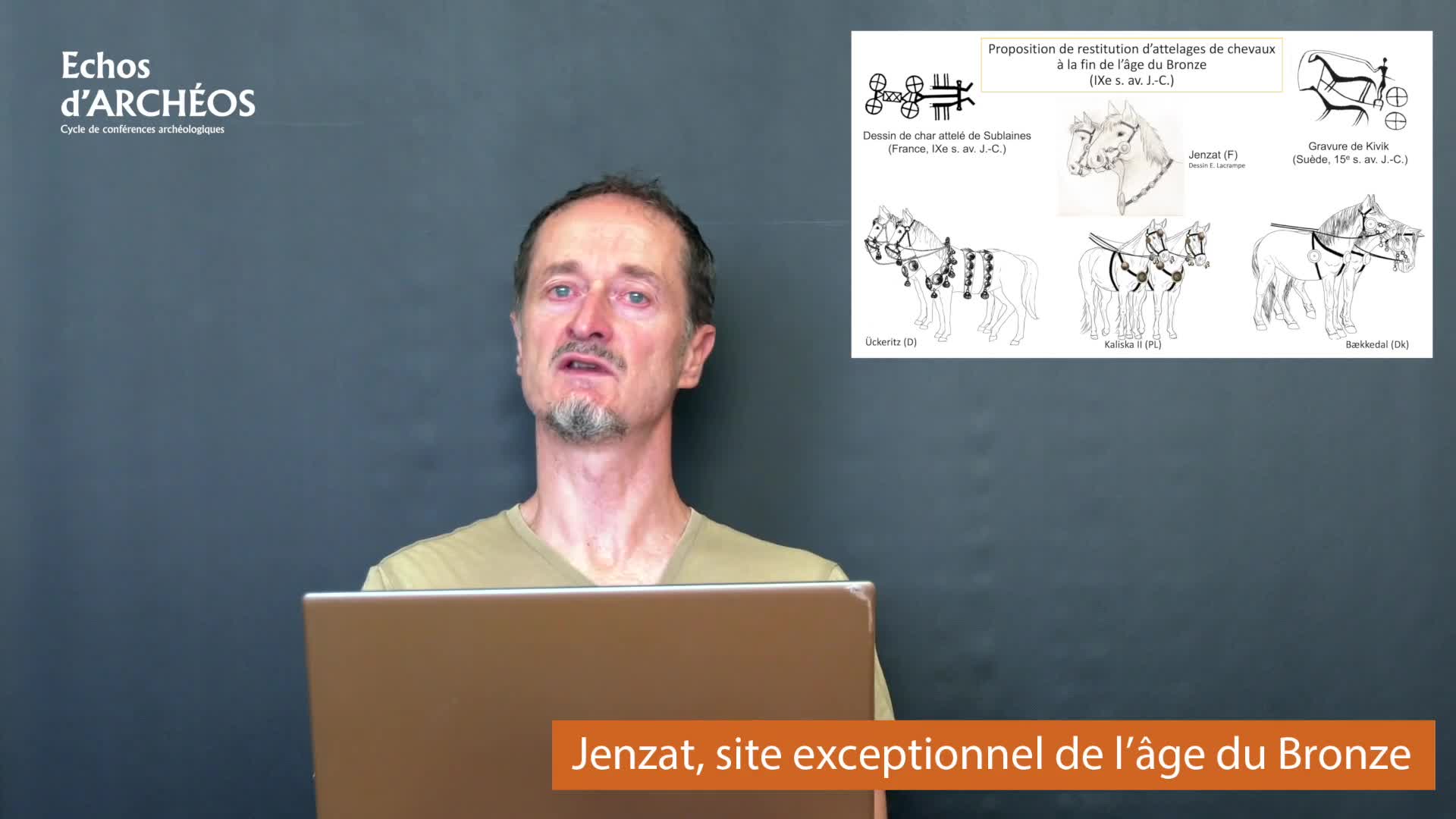

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MILCENT Pierre-Yves

Pierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

Introducing Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)

Find out more about the field and laboratory research activities of Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).

-

Présentation de l'UMR 6034 Archéosciences Bordeaux

Découvrez les activités de recherche, sur le terrain et au laboratoire, menées par l'unité mixte de recherche Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).

-

Le projet CollEx Persée ArchéoAl. Enrichissements de toponymes et alignements d'identifiants numéri…

MACQUIN Agnès

Le projet CollEx Persée ArchéoAl. Enrichissements de toponymes et alignements d'identifiants numériques

-

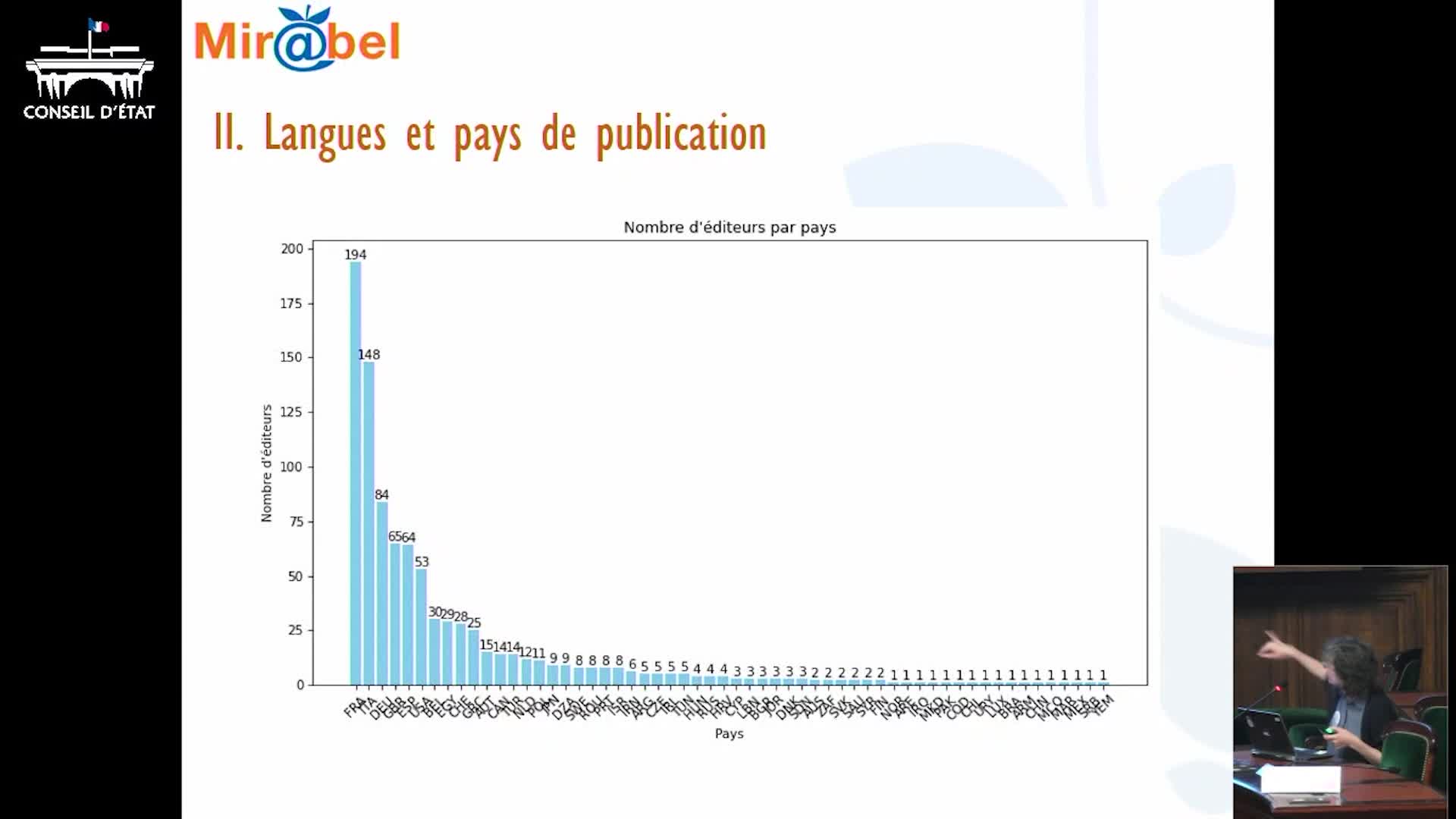

Projet Rev@ntiq : représentations graphiques des données de Mir@bel sur un corpus de revues

DESCOLLONGES Amélie

Présentation des enjeux de cartographie et de visualisation du corpus constitué dans le projet Rev@ntiq

-

Étude des graffiti démotiques : les portes de la zone sud-ouest de Karnak (mission 2022)

HOURDIN Jeremy

POQUET Eugénie

PIROU Florie

WIDMER Ghislaine

Présentation de la seconde mission du projet de dégagement de deux portes à Karnak (collaboration CFEETK et Univ. Lille/UMR 8164 HALMA), dans le cadre de l'étude des graffiti démotiques.

-

Nummi aurei africani (N2A)

SUSPèNE Arnaud

Le projet Nummi Aurei Africani (N2A) est un projet archéométrique, numismatique et historique centré sur l’étude de monnaies en or antiques frappées sur le sol africain

-

L'occupation de la vallée du Loir durant la protohistoire

GOUHIER Bastien

Ce projet a pour objectif la compréhension de l’occupation du sol dans la vallée du Loir durant la protohistoire et particulièrement durant l’âge du Fer.

-

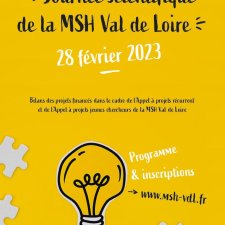

Séminaire HN Lab 1 : Le HTR appliqué à l’histoire de l’Art : présentation du travail de Léa Marone…

Le HN Lab propose un séminaire de recherche qui prend la forme d’une présentation de problématiques théoriques ou pratiques, de présentations de réalisations (achevées ou en cours) d’une durée de 30

-

Table-ronde : Enjeux de la Science Ouverte pour l'archéologie

Table-ronde animée par Xavier Rodier (Consortium Huma-Num MASA, Centre National de la Recherche Scientifique)