Notice

MRSH Caen

Le rôle du sarrasin dans les crises de subsistances du XVIe au XXe siècle

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette conférence a été enregistrée dans le cadre du séminaire annuel du pôle Sociétés et espaces ruraux de la MRSH, intitulé en 2012-2013 « De la survie au bien-être ».

Alain-Gilles Chaussat est doctorant allocataire de recherche en histoire au CRHQ de l'Université de Caen Basse-Normandie. Ses axes de recherche concernent l'histoire ruale, la meuneurie manuelle du XIe au XXe siècle, l'histoire du sarrasin, les crises de subsistance et l'histoire de l'alimentation.

Résumé de la communication

Dans son article "la diffusion du blé noir en France à l'époque moderne[1]", Michel Nassiet avance l'hypothèse que l'introduction du sarrasin dans la rotation culturale du Massif armoricain provoqua l'extension céréalière nécessaire à la croissance démographique du XVIe siècle. À cette vision structurelle du rôle du sarrasin dans la démographie, il semble opportun de s'interroger sur une dimension plus conjoncturelle autour des crises de subsistances. Du XVIe au XXe siècle, les exemples de l'utilisation du sarrasin dans l'atténuation des crises de subsistances en Bretagne et Basse-Normandie ne manquent pas.

Outre le fait que cette polygonacée s'accommode aisément des sols hostiles au froment, elle détient d'autres avantages non négligeables : son cycle et ses rendements élevés. Emblavé vers le mois de juin et récolté en septembre, le sarrasin est moins assujetti aux aléas météorologiques que les "bleds" d'hiver (d'octobre à août) ou de printemps (de mars à août). On peut ainsi replanter du sarrasin dans un champ de "bleds" ayant été ravagé et permettre une récolte salvatrice à l'automne.

L'importance du sarrasin dans les populations de l'Ouest s'appréhende également dans l'étude locale et singulière des mercuriales. La comparaison des coefficients de variation permet de comprendre les logiques de consommation des masses en temps de crise. Quant aux coefficients de corrélation, ils permettent de déterminer la part d'indépendance de cette plante face au froment. Le sarrasin étant une denrée cultivée et consommée localement, elle échappe aux logiques économiques nationales, voire internationales à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. D'ailleurs, l'évolution de la place du sarrasin dans les mercuriales est perceptible entre les crises d'Ancien Régime et celles du XIXe siècle.

Néanmoins, le sarrasin n'est pas le seul aliment à jouer un rôle d'atténuation durant ces périodes difficiles. D'autres denrées telles que l'orge, la pomme de terre, la châtaigne, le maïs, le riz, et même le beurre, ainsi que certaines politiques publiques de régularisation des prix, permettent aussi l'atténuation des crises de subsistances. Malgré tout, l'apport du sarrasin en association avec d'autres plantes s'avère être un apport non négligeable dans l'apaisement des crises de subsistances pour le bocage Bas-Normand et la Bretagne.

Plus que le sarrasin, ce qui semble important pour Alain-Gilles Chaussat, c'est bien l'étude locale des systèmes de polyculture et l'impact qu'a pu avoir l'arrivée de nouvelles denrées dans les sociétés rurales, d'un point de vue du "fait social total".

[1] Michel Nassiet, La diffusion du blé noir en France à l'époque moderne, Histoire & Sociétés Rurales1998, no 9pp. 57‑76.

Sur le même thème

-

La colombiculture traditionnelle : approches socio-économiques, patrimoniales et paysagères

Après 12 années de travail solitaire ayant donné lieu à la publication d'un ouvrage en deux tomes, "Pigeons et colombiers au service de l'Homme", Jean-Louis Martinetti, géographe ruraliste spécialisé

-

HORTUS - Revaloriser les jardins potagers pour une résilience des territoires

LardonSylvieSylvie Lardon (UMR Territoires) présente le projet HORTUS qui vise à revaloriser les jardins potagers sur le territoire du projet alimentaire territorial (PAT) du Grand Clermont et du PNR Livradois

-

Bouleverser, lentement mais sûrement, la vie des campagnes : l’automobilisme dans les espaces rura…

FaugierEtienneEcotaxe (2013), Gilets jaunes (2018), contestations à propos de l’autoroute A69 (2023), manifestations de tracteurs (2024), la question des mobilités sourde davantage les espaces ruraux en ce XXIe

-

Du côté de chez soi. L’entrée dans la vie adulte des femmes de classes populaires dans les espaces …

AgnouxPerrineCette communication propose d’interroger les effets ambivalents de l’interconnaissance sur les itinéraires féminins d’entrée dans la vie adulte dans les territoires ruraux.

-

Approvisionner la restauration scolaire dans les espaces non-centraux : l’exemple de la Normandie. …

EsnaultMorganeCette conférence est issue de ma thèse soutenue en décembre 2023. Elle s’intéresse aux évolutions des pratiques d’approvisionnement de la restauration scolaire (1 milliard de repas par an pour 12

-

Ruramod. Ruralité et modernité de l’entre-deux-guerres à nos jours

BonordAudeLe programme de recherche Ruramod questionne les représentations des rapports du monde rural à la modernité (technique, socio-économique et culturelle), de l’entre-deux-guerres à nos jours.

-

Soirée de présentation de l'ouvrage Sciences sociales par temps de crise

FassinDidierFaureSonyaSoirée de présentation de l'ouvrage "Sciences sociales par temps de crise" avec Didier Fassin et la journaliste Sonya Faure.

-

Des bourgeois des champs - Dans l'intimité de la recherche

BorgeaudOlivierAbrialValérieSoirée "Des bourgeois des champs", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 14 décembre 2023 au Forum de la FMSH.

-

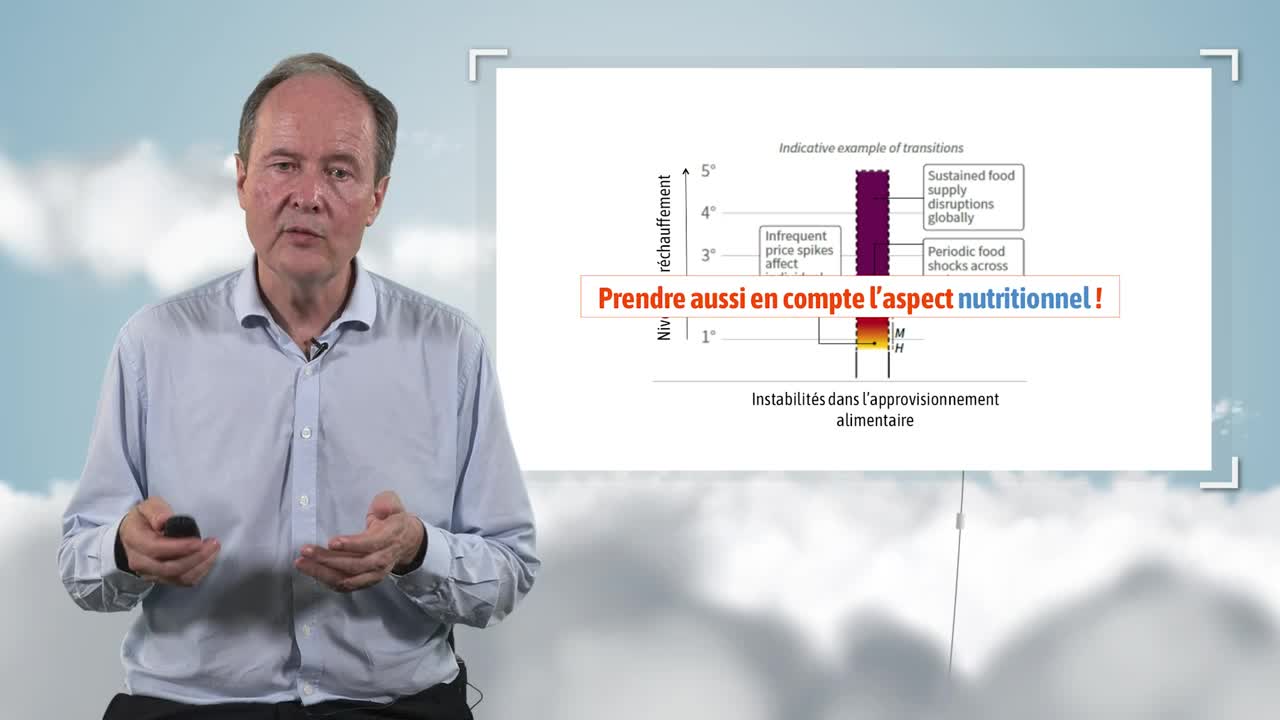

Climate change, agriculture, and food security

SoussanaJean-FrançoisJean-François Soussana, a research director at the INRAE, discusses the relationship between climate change and food security in this video.

-

Vers la résilience alimentaire || Chapitre 7: Recyclage des nutriments

EsculierFabienRaguetLouiseDiazabakanaAmbrePréelMathieuRoesMichaëlSeptième et dernier épisode de la série documentaire : "Vers la résilience alimentaire", d'après le guide rédigé par Les Greniers d'Abondance. Cet épisode expose une des voies de résilience

-

Vers la résilience alimentaire || Chapitre 6 : Simplifier et raccourcir la logistique et l'achat

BritAnne-CécileBrosseauFlorianAntonIsabelleMacéGérardTedescoJean-FrançoisTêtedoieChristianSixième épisode de la série documentaire : "Vers la résilience alimentaire", d'après le guide rédigé par Les Greniers d'Abondance. Cet épisode expose une des voies de résilience proposées par LGA :

-

Vers la résilience alimentaire || Chapitre 5 : Développer des outils de stockage et de transformati…

LattrePhilippine deBégardsPhilippeBonusEmmanuelleClaverieAlainCinquième épisode de la série documentaire : "Vers la résilience alimentaire", d'après le guide rédigé par Les Greniers d'Abondance. Cet épisode expose une des voies de résilience proposées par LGA