Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

"Méthodiquement non méthodique". Barthes et la méthode

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été donnée dans le cadre du colloque intitulé "Roland Barthes : continuités, déplacements, recentrements" qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 12 au 19 juillet 2016, sous la direction de Jean-Pierre BERTRAND et Valérie STIÉNON.

Présentation de l'intervenant

Mathieu Messager est professeur de lettres modernes, chargé de cours à l'Université Paris 13. Il termine une thèse de doctorat à l'Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, sous la direction de Bruno Blanckeman, qui porte sur les "Formes hétorodoxes de l’écriture savante (Roland Barthes-Pascal Quignard)". Il s'intéresse plus précisément aux chevauchements entre les registres fictionnel et essayistique. Il est l'auteur de plusieurs articles universitaires sur Roland Barthes et prend part à la rédaction du Dictionnaire Roland Barthes (à paraître en 2016). Il est également le concepteur et le développeur du site www.roland-barthes.org et le co-directeur de la Revue Roland Barthes. Enfin, il est membre du comité de lecture de la revue internationale Barthes studies.

Résumé de la communication

Il n'a pas été indifférent à Barthes d'être méthodologique. Avant la mise en soupçon du mot de "méthode" au carrefour des années 1960-1970, Barthes a eu des velléités méthodistes au moment de la sémiologie triomphante, alors qu'il était lui-même à la recherche d'un "système" pour se négocier une place dans un champ structuraliste alors à la fête. Comme il le confie a posteriori, avec un zeste de naïveté rétrospective et non de reniement, il dit avoir "traversé un rêve (euphorique) de scientificité (dont Système de la Mode et les Éléments de sémiologie sont les résidus" (1). S/Z, en alliant le vœu de pulvérisation du sens à la rage codificatrice, est un livre étrange autant qu'ambigu dans ses rapports avec la méthode. Tout en déniant le caractère méthodologique et explicatif de son texte ("ceci n'est pas une explication de texte"), Barthes n'en propose pas moins — en plus de toute la logique mathématique qui accompagne chacune des lexies — en guise d'annexe, une table raisonnée qui tient précisément lieu de plan et qui inscrit clairement des chapitres méthologiques sous les entrées "La Méthode I" et "La Méthode II". La méthode est donc encore revendiquée au nom de la "responsabilité" du critique, lequel doit assumer avec lucidité le système méthodologique depuis lequel il parle sans être pour autant dupe de ses alibis rhétoriques. Mais, bien sûr, Barthes inscrit progressivement l'horizon d'un flottement dans le traitement de la Méthode, une désorientation toute stratégique qui doit en déplacer la centralité et les déterminations par trop légales — "castratrices" dit ailleurs Barthes (2). L'enjeu n'est pas vraiment ne plus avoir de "vues méthologiques" comme l'asserte Barthes, mais bien de jouer "contre" la méthode — à la fois en opposition et en proximité — dans des dispositifs formels conscients de la "Fiction" propre à toute méthode et précisément aptes à la déjouer par des choix d'écriture méthodiquement anti-méthodiques (3). C'est selon cet équilibre subtil, que Barthes va désigner du terme savant d'apophatisme (4), qu'il va se négocier un retour à la méthode à son entrée au Collège de France; Barthes ne cède pas à la naïveté que serait la destruction ou la suppression de toute méthode, il opte au contraire pour un méthodisme "apophatique", dont la principale fonction va être de délivrer le savoir selon une méthode activement négative, active par la négativité qui est celle de la "déprise", de la "fragmentation", de la "digression"; toutes formes méthodologiques qui, comme on le verra, inaugurent les seuils des livres ou des cours à partir de L'Empire des signes.

(1) OC III ["Réponses", 1971], p. 1032.

(2) OC IV ["Pour la libération d'une pensée pluraliste", 1973], p. 481: "[...] la science [...] met l’accent d’une facçon très surmoïque, enfin, en mettant vraiment le surmoi au premier plan, sur les obligations de méthodes, des attitudes souvent très castratrices à l’égard du texte".

(3) Cette dénonciation de la "fiction", inhérente à toute méthode, lui vient de Mallarmé. Barthes cite souvent le même extrait à partir de 1978, notamment dans OC V, 444 et CVE, 34: "Toute méthode est une fiction, et bonne pour la démonstration. Le langage lui est apparu l’instrument de la fiction: il suivra la méthode du langage (la déterminer). Le langage se réfléchissant" (Stéphane Mallarmé, "Notes sur le langage", in Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade", 1998, p. 104). Il sera intéressant de voir que cette citation "fait retour", mais en se déplaçant, dans l'écriture de Barthe.

(4) OC V ["Leçon", 1978], p. 441.

Documentation

Présentation du colloque

Y aurait-il deux Roland Barthes, comme nombre de travaux semblent le donner à penser, le Roland Barthes des années "théories", sémioticien et critique des idéologies, et le Roland Barthes "hédoniste", écrivain du Plaisir du texte et de la Vita nova ? À l’encontre de cette tendance, le propos de ce colloque est de considérer l’œuvre comme un ensemble cohérent, parcouru, certes, par des inflexions et des revirements, mais remarquable surtout par sa continuité et ses fidélités. Ce continuum dans la rupture forme ce qu’on pourrait appeler à la manière de Valéry le "problème" Barthes. Il touche à la fois à la construction d’une œuvre en ses choix critiques, épistémologiques, méthodologiques et politiques, mais aussi à tout un positionnement en regard des forces vives de la pensée de la seconde moitié du XXe siècle, de l’existentialisme au début de la postmodernité, en passant par le structuralisme, la "déconstruction" et les "dernières" avant-gardes. Influences, appariements, fidélités, appropriations, détournements mais aussi mises à distance, voire reniements seront ainsi interrogés en sorte de faire apparaître la singularité et la fécondité d’une pensée sans cesse en porte-à-faux, faisant de la contradiction ou du paradoxe le moteur même de son avancée. Dépassant le clivage entre "un premier" et "un dernier" Barthes, on lira aussi bien les textes critiques de la première heure que les œuvres en procès, publiées ou non de son vivant...

Actes du colloque

Roland Barthes : continuités

Jean-Pierre Bertrand (dir.)

Christian Bourgois éditeur — 2017

ISBN : 978-2-267-03048-8

Sur le même thème

-

Le livre en question 3 : Hubert Haddad

HaddadHubertLecture de Hubert Haddad : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

Le Livre en question 4 : Jean-Marie Gleize

GleizeJean-MarieLecture de Jean-Marie Gleize : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

Le Livre en question 4 : Jean-Christophe Bailly

BaillyJean-ChristopheLecture de Jean-Christophe Bailly : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

Le livre en question 4 : Arno Bertina

BertinaArnoLecture de Arno Bertina : une création originale inspirée par les collections de la BIS.

-

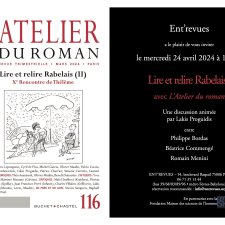

Soirée Ent'revues : "Lire et relire Rabelais!"

ProguidisLakisCommengéBéatriceMeniniRomainBordasPhilippeRencontre avec Lakis Proguidis, Béatrice Commengé, Romain Menini et Philippe Bordas, dans le cadre de la sortie de "Lire et relire Rabelais !", la dixième édition, "L'Atelier du roman"

-

Entretien avec Maude Antoine

AntoineMaudeEntretien avec Maude Antoine réalisé par Nicolas Rault dans le cadre du programme pluriannuel de formation à l'audiovisuel (PPF-INOVA) : " La loi de l'attraction passionnée de Charles Fourier : un

-

Interview with Ta Nehisi Coates - part 2

CoatesTa-NehisiLefrançoisFrédéricINTERVIEW WITH TA NEHISI COATES : PART 2

-

Quand la performance fait mâle : la construction de la masculinité dans la littérature à thématique…

GaucherJulieJulie Gaucher envisage les caractéristiques que la littérature attribue au personnage du sportif lorsque ce dernier par la performance sportive en vient à performer un idéal de masculinité.

-

andy clark, predictive processing and the materially entangled mind

ClarkAndyTalk by Andy Clark (Philosophie and Informatique, Sussex), as part of the workshop "Memory, Place, and Material Culture", organized by John SUTTON, 2022-2023 research fellow at the Paris IAS,

-

#CocoPySHS 2022/2023 - Séance 5 - La traduction de R vers Python : enjeux pratiques et épistémiques

Gruson-DanielCélyaLemercierClaireSchultzEmilienPrésentation de Célya Gruson-Daniel (Inno3), Claire Lemercier (Sciences Po) et Emilien Schultz (Medialab).

-

Retour d'expérience sur l'utilisation croisée de plusieurs archives de fouilles

TufféryChristopheDans le cadre d'une thèse de doctorat engagée depuis 2019, une étude historiographique et épistémologique des effets des dispositifs numériques sur l'archéologie et sur les archéologues au cours des

-

Entretien avec Karine Chemla, historienne des sciences et sinologue

ChemlaKarineKarine Chemla, directrice de recherche au CNRS, est historienne des sciences et sinologue au laboratoire SPHERE, Sciences, Philosophie, Histoire (UMR 7219)