Notice

MRSH Caen

Pour en finir avec l’impressionnisme littéraire. Un essai de métastylistique

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette conférence a été donnée dans le cadre de la journée d'étude intitulée Réalisme(s) et réalité(s) organisée par le LASLAR à la MRSH les 23 et 24 janvier 2012, sous la direction de Jean-François Castille et Laure Himy-Piéri. Cette manifestation avait pour objet d'éclairer les notions de réalisme(s) et réalité(s) en littérature, d'un point de vue linguistique, esthétique, et/ou philosophique.

Professeur à la Sorbonne, Bernard Vouilloux a centré ses recherches sur les rapports entre le verbal et le visuel, littérature et peinture, poétique et esthétique.

Résumé de la communication

À travers le cas de l'impressionnisme littéraire, cet article se propose d'interroger une forme de « réalisme » qui s'est construite sur « un rapport au référent orienté par la notion de fidélité » (selon les termes de l'argumentaire). Véritable mythe critique forgé sur le moment par Ferdinand Brunetière et Paul Bourget, amplifié par les approches psychologiques de la culture et repris une génération plus tard par la philologie allemande pour être systématisé par Charles Bally et son école à travers l'opposition entre expressionnisme et impressionnisme, cette notion en appelle à deux catégories de présupposés. D'une part, les présupposés sur le rapport entre le fait pictural et la perception visuelle qu'avait mis en place la doxa impressionniste (le discours des peintres et des critiques) : le peintre est à même de voir et de faire voir les choses comme il les perçoit et non comme il les conçoit. D'autre part, les présupposés sur l'articulation entre cognition et perception dans le langage, ou, comme on disait au xixe siècle, entre la couche intellectuelle des « idées » et la couche préjugée brute des « sensations », tout se passant comme si l'expression verbale était à même elle aussi d'exprimer non ce qui est conçu, mais ce qui est perçu, senti. Que cette construction idéologique d'époque (qui eut sa nécessité sur un plan autojustificatif) puisse être alléguée encore aujourd'hui dans des histoires de la langue et des formes littéraires est pour le moins surprenant. Sa « révision » est donc plus que jamais à l'ordre du jour.

Sur le même thème

-

Langue et culture créoles : Politique linguistique

ChadyShimeen-KhanGeorgerFabriceSciences du langage - Langue et culture créoles #11 - Politique linguistique

-

Les nouvelles voies de l'énonciation - Dans l'intimité de la recherche

Colas-BlaiseMarionDonderoMaria GiuliaBasso FossaliPierluigiVallespirMathildeSoirée "Les nouvelles voies de l'énonciation", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 7 juin 2023 au Forum de la FMSH

-

-

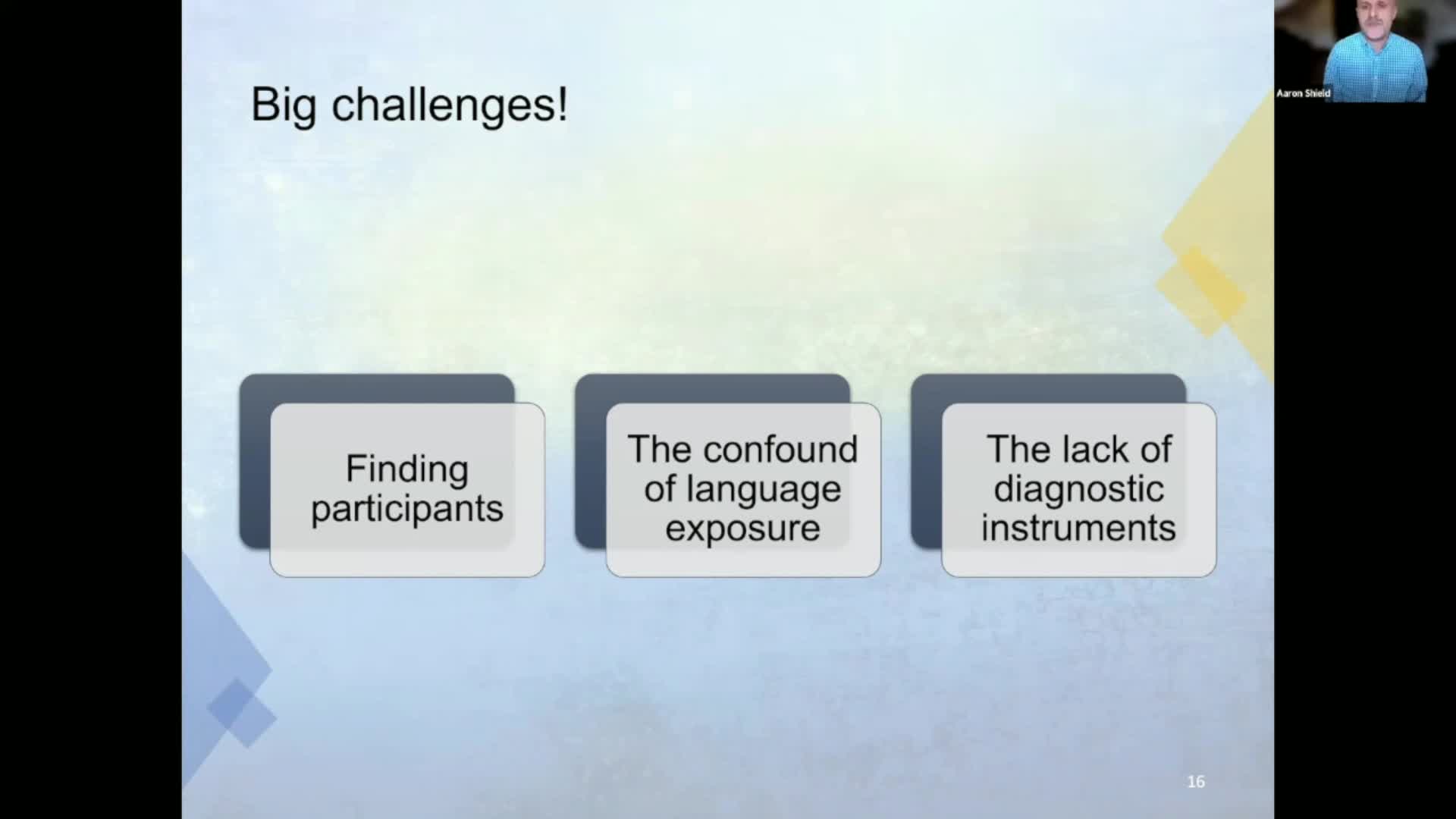

Exposition à une langue des signes de personnes avec troubles du spectre de l’autisme : bilan des r…

ShieldAaronVanbruggheAnneCruveillerVirginieGérardChristelleJournée d’études sur les thèmes associés de la langue des signes française (LSF) et des troubles du spectre de l’autisme (TSA), dans le cadre d’une recherche en cours sur les interactions gestuelles,

-

Rome en couleurs

BarbetAlixQuasiment tous les types de bâtiments à Rome étaient colorés. Peintures et mosaïques, parfois luxueuses, ornaient maisons, palais mais aussi tombes. Leur redécouverte nous permettra d'évoquer une Rome

-

ENT'REVUES : "SOIRÉE ÉTOILES D'ENCRE"

ArrasMarie-NoëlNegroucheSamiraJalabertSarahBrenotJacquelineSebbarLeïlaDobrinovaEkaterinaDe SaërCélineMeynadierValéryBertrandDominiqueEnt’revues vous invite à une soirée spéciale organisée avec les Éditions Chèvre-feuille étoilée et la revue Étoiles d’encre autour de leur ultime numéro qui rassemble des écrits de femmes d’Algérie et

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Perspective - Raconter - n° 2022 - 2"

PoilpréAnne-OrangeCaillatMarieHugounenqSarahLà où apparaît une image, qu’elle soit fixe ou animée, figurative, aniconique, matérielle ou mentale, surgissent une histoire et une manière d’en agencer le récit. L’image et l’objet d’art racontent

-

Peindre la révolution à la Grenade : trauma(s), censure(s), libération(s)

LefrançoisFrédéricBerthetDominiquePeindre la révolution à la Grenade : trauma(s), censure(s), libération(s) Colloque

-

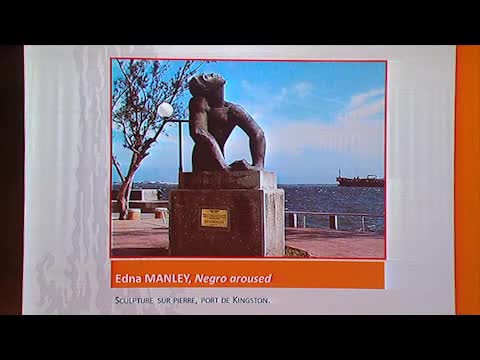

Regards croisés sur l'Atelier 45 et le Jamaican Art Movement

LefrançoisFrédéricCommunication au colloque "Rendre hommage à l'Atelier 45" Octobre 2016 Tropiques ATRIUM - Scène nationale Fort-de-France, Martinique

-

Externaliser la mémoire : la réalité augmentée comme prothèse cognitive

Présentation orale de travaux de recherche par Nicolas CROZATIER (UGA, IPhiG/CPM) lors de Screen Day 2022.

-

La propagande dans le contexte politique italien

Cette conférence, donnée dans le cadre du programme PandheMic (Propagande : héritages et mutations contemporaines) , a été l'occasion d'attirer l’attention sur la transformation des stratégies de

-

Les horizons mondiaux d’un historien : l’Espagne de Pierre Chaunu

La première phase de l’œuvre de Pierre Chaunu interroge l’Espagne dans sa dimension globale et mondiale. Sa thèse monumentale, Séville et l’Atlantique (1504-1650), parue de 1955 à 1960, demeure un