Notice

Unité et dispersion des choix identitaires des juifs originaires du Maghreb en France contemporaine

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Session 12 : Recompositions communautaires

Colloque : Migrations, identité et modernité au Maghreb

Colloque international organisé à Essaouira (Maroc), du 17 au 20 mars 2010.

Ce colloque est une initiative d’universitaires français et marocains, auxquels se sont joints des collègues du monde entier, dans un engagement commun pour une lecture pluraliste de l’histoire récente du Maroc et du Maghreb. Accueilli à Essaouira et soutenu par deux instances chargées de la défense des droits humains et de la mise en application des recommandations de l’Instance équité et réconciliation, ce colloque a essayé d’aborder, de façon publique, pour la première fois dans un pays du Maghreb, la question du départ des juifs, recontextualisée dans sa profondeur historique et mise en perspective avec les flux migratoires des communautés musulmanes. Sans esquiver les dimensions spécifiques ni les enjeux politiques de ces départs, il a cherché à en réévaluer la place. Il a pour cela réintroduit au cœur du questionnement les projets migratoires, les parcours de migrants et les dynamiques de constructions communautaires.

En savoir plus : https://www.canal-u.tv/mediamed/migrations-juives-maghreb

Résumé :

La communication mettra en perspective les résultats d’enquêtes récentes pour saisir l’évolution identitaire des juifs originaires du Maghreb et de leurs enfants depuis les années 1970 jusqu’à nos jours. Alors qu’ils avaient pu se confondre avec les rapatriés dans les années 1960, puis se réaffirmer en tant que juifs séfarades dans les années 1970, ils entretiennent désormais des relations de proximité ou au contraire de distance plus radicales à la judéité. La différence entre ashkénazes et séfarades tend à s’estomper, sous l’effet de l’intégration et de la mixité sociale, ce qui remet en cause un modèle d’interprétation attribuant un rôle prédominant aux seconds dans la progression de nouvelles formes communautaires et religieuses. Plus diversifiée, la population considérée participe à la très grande dispersion des expressions identitaires, culturelles, religieuses et politiques de son temps. Elle oscille entre d’une part, la pratique d’une sociabilité communautaire exclusive, autour de valeurs supposées authentiques d’une religion de plus en plus exigeante, et d’un sentiment d’insécurité croissant, d’autre part, une réinterprétation de la judéité plus labile et l’affirmation d’une distance plus marquée avec le monde juif.

Thème

Sur le même thème

-

Pio Turoni. Un anarchiste italien en exil en France

Fontanelli MorelFrançoisePio Turroni, anarchiste italien, a été contraint de quitter son pays par suite de l’installation du régime mussolinien. Réfugié en France, il va s’engager dans les mouvements anarchistes et

-

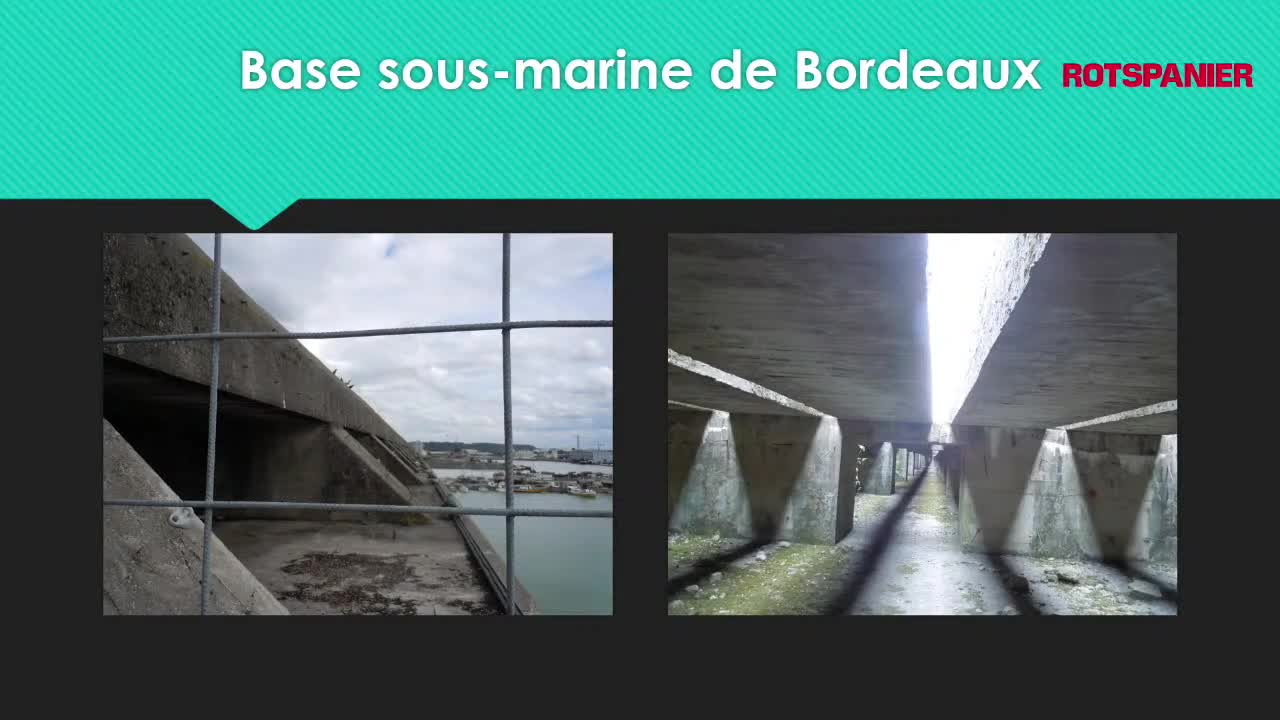

Dix ans de MERE 29 et Hommage aux républicains espagnols

López CabelloIvánSala-PalaJeanIII Colloque international " Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Dix ans de

-

Présentation de l’exposition du projet Leçons pour le présent : Rotspanier, travailleurs forcés esp…

López CabelloIvánIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. -

-

Chronotopes pestiférés ; entre barbelés et exils

López CabelloIvánNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence : José María Naharro

-

La caravana de la Memoria et les premiers réseaux associatifs en Bretagne. Une lutte mémorielle com…

López CabelloIvánCerveraAlfonsIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence

-

Mémoire de l’exil des républicain.es espagnol.es dans le littoral atlantique français pendant la…

López CabelloIvánVigourouxHuguesGarciaGabrielleCarrionArmelleLuisGarrido OrozcoFernandezCarlosRuizJoséIII Colloque international "Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après », Brest, 17-19 mars 2022.- Séance :

-

Projets éditoriaux - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánMartinez-MalerOdetteAdámez CastroGuadalupeNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022 - Projets éditoriaux (Brest, 18 mars

-

Les républicains espagnols exilés en France pendant la Seconde Guerre mondiale : entre travail forc…

López CabelloIvánDreyfus-ArmandGenevièveMartinez-MalerOdetteIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après » (Brest, 17-19 mars 2022). -

-

Rotspanier, 80 ans après (partie 1)

López CabelloIvánVigourouxHuguesAllende Santa CruzClaudineIII Colloque international " Républicain•es espagnol•es exilé•es pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Séance :

-

-

Scarlette Le Corre, femme pêcheuse, pêchante et pêchue

FortierCorinneDans le monde masculin de la pêche interdit jusqu’à nos jours aux femmes, j’ai filmé en 2010 la seule pêcheuse de France, Scarlette Le Corre du Guilvinec.

-

Marin sur un thonier concarneau

FortierCorinneLorsque le thonier de 61 mètres nommé le Cap Bojador est à quai pour un arrêt technique d’un mois à Concarneau en 2020, j’obtiens l’autorisation exceptionnelle de l’armement, la Compagnie française du