Notice

Introduction et présentation de l'Institut SoMuM « Sociétés en Mutation en Méditerranée »

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Présentation du nouvel Institut Somum par

Maryline Crivello, vice-présidente du Conseil d'administration d'Aix-Marseille Université, historienne (TELEMME)

Sylvie Mazzella, directrice de l'institut SoMuM

Isabelle Renaudet, directrice adjointe Formation

Delphine Mercier, directrice adjointe Recherche

Maryline Crivello, vice-présidente du Conseil d’adminsitration d’Aix-Marseille Université, ouvre la journée inaugurale de l’institut SoMuM. Un moment académique important pour les SHS dans l’espace méditerranéen. Après la fondation de la MMSH en 1978 par Robert Ilbert, des projets européens dont le labexmed, porté par Brigitte Marin, l’institut SoMuM représente un tournant. Aix-Marseille, second pôle des SHS en France, démontrer que ces disciplines sont au coeur des enjeux sur la place de l’homme dans le monde. Rendre visible l’université fusionnée sur les grandes thématiques qui la singularisent. Surmonter la division enseignement/recherche, retrouver du lien, au-delà de la valorisation de la recherche. Projets courts ne permettent pas un travail apaisé, sur la durée. Laisser la place à l’émergence de nouvelles idées. Les instituts sont des dispositifs d’expérimentations, de collaborations.

Sylvie Mazzella, directrice de l’institut SoMuM. Deux temps forts de cette journée, François Hartog et Christian Grataloup ce matin, et trois ateliers l’après-midi pour réfléchir ensemble aux axes scientifiques du pôle recherche de l’institut. Chacun doit s’emparer des thématiques, dans ces boites à idées, dans un chantier collectif, et proposer. Le bureau comprend, outre Isabelle Renaudet et Delphine Mercier, Chloé Chatelin, chef de projet de l’institut, Sophie Bava (Méditerranée Afrique) et Pascal Gauttier (formation droit).

Les objectifs de l’institut : observer, comprendre, analyser les transformations structurelles autour de la Méditerranée, Europe, Afrique, Moyen-Orient/Asie. Centralité de la Méditerranée, formidable observatoire des questions qui se posent à l’échelle du monde : transition démocratique, migrations internationales, transition démographique, changement climatique, transition énergétique… Un terrain, champ de problématisation et de conceptualisation. L’institut est héritier d’actions antérieures : Robert Ilbert, Brigitte Marin, Sophie Bouffier, directrice de la MMSH, sur laquelle l’institut pourra s’appuyer. Une nouvelle aventure scientifique : fédérer les forces disciplinaires en SHS sur le site Aix-Marseille sur la Méditerranée, renforcer les échanges avec les autres disciplines ; articuler formation et recherche du master au post-doctorat, en lien avec des partenaires étrangers et socio-économiques. Une Méditerranée polycentrique et réticulée, contextes locaux et dynamiques globales. Des projets de recherche laissant la place à une pensée indépendante, intuitive, vagabonde. Les partenariats : écoles doctorales, organismes, un comité qui se réunit 3 fois par ans. Deux grands pôles, recherche et formation, à articuler en permanence.

Isabelle Renaudet, directrice adjointe formation. Les objectifs de l’institut en termes de formation. Une structure qui marche sur deux jambes qui doivent marcher du même pas et se coordonner. Les projets de recherche soutenus et développés doivent être pensés en accord avec la formation. Travail collectif, en collaboration, avec les membres du consortium, les responsables des 8 mentions de master des deux facultés, et les responsables des deux écoles doctorales, élargi maintenant au-delà. Création d’une spécialité Etudes méditerranéennes ouvertes aux doctorants. Pour les masters, deux phases, 2020-2023, mettre en place un parcours Etudes méditerranéennes transversal aux huit mentions, et en 2023, un nouveau master Etudes méditerranéennes. Renforcer l’ouverture internationale des formations, y compris dans la pratique de la mobilité des étudiants en master et doctorat.

Delphine Mercier, directrice adjointe recherche. Sortir du mainstream comptable et à court terme, pour respirer ensemble. On a pu passer à côté de certaines utopies. Aucun génie n’existe sans un collectif stable, compétent, hors de la précarité. L’institut, un espace d’utopie, d’imaginaire, de résistance. Les ateliers de l’après-midi permettront de récolter les idées de chacun.

Sylvie Mazzella détaille les trois pôles transversaux : données de recherche et nouvelles écritures en sciences sociales ; lien formation / acteurs socio économiques et culturels ; prospective et projection, approches interdisciplinaires. Ne pas évacuer l’ambition de penser le monde en devenir ; combattre les idées reçues, les manipulations du futur ; quelle place pour le chercheur dans un monde en crise.

« Pour être soi, il faut se projeter, vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c’est se perdre et cesser d’être. On se connaît, on se construit par le contact, l’échange, le commerce avec l’autre, entre les rives du même et de l’autre, l’homme est un pont ». Jean-Pierre Vernant, La traversée des frontières

Intervention

Dans la même collection

-

La texture du présent : où en sommes-nous avec le présentisme ?

HartogFrançoisFrançois Hartog Directeur d'études EHESS

-

La Méditerranée est-elle, à nouveau, au cœur des enjeux du Monde ?

GrataloupChristianChristian Grataloup, Géohistorien, ancien professeur à l'Université Paris Diderot

-

L’interdisciplinarité au regard de deux passeurs de frontières disciplinaires : François Hartog et …

GrataloupChristianHartogFrançoisPratiqué l’interdisciplinarité sans même le savoir.

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Introduction de la conférence de rentrée 2020 et présentation de l'institut SoMuM

RenaudetIsabellePremière conférence de rentrée de l'institut SoMuM, 17 septembre 2020 Crise, transition ou déstabilisation durable des sociétés ? L'apport des sciences humaines et sociales Isabelle Renaudet

Sur le même thème

-

Reconfigurations de l’aptitude à être affecté : de la réception à l’émancipation, Spinoza à l’épreu…

BaudeyMatthieuCe projet s’appuie sur une mission de terrain de quatre mois au Kazakhstan pendant laquelle il s’agit de mener des entretiens qualitatifs avec les membres de différents mouvements sociaux, culturels

-

JRSS 2022 - Session de clôture

Session de clôture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.

-

JRSS 2022 - Session d'ouverture

Session d'ouverture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.

-

Engagement dans les sciences sociales : contraintes et tensions dans le monde 2/2

VegSebastianКопосовНиколай ЕвгеньевичBehrValentinKarsentiBrunoJouanjanOlivierLadier-FouladiMarieLes sciences sociales, en tant que savoirs critiques et émancipateurs, sont exposées aux tensions politiques des contextes où elles se produisent.

-

Autorité et autonomie des sciences sociales : construire une communauté de pairs 4/1

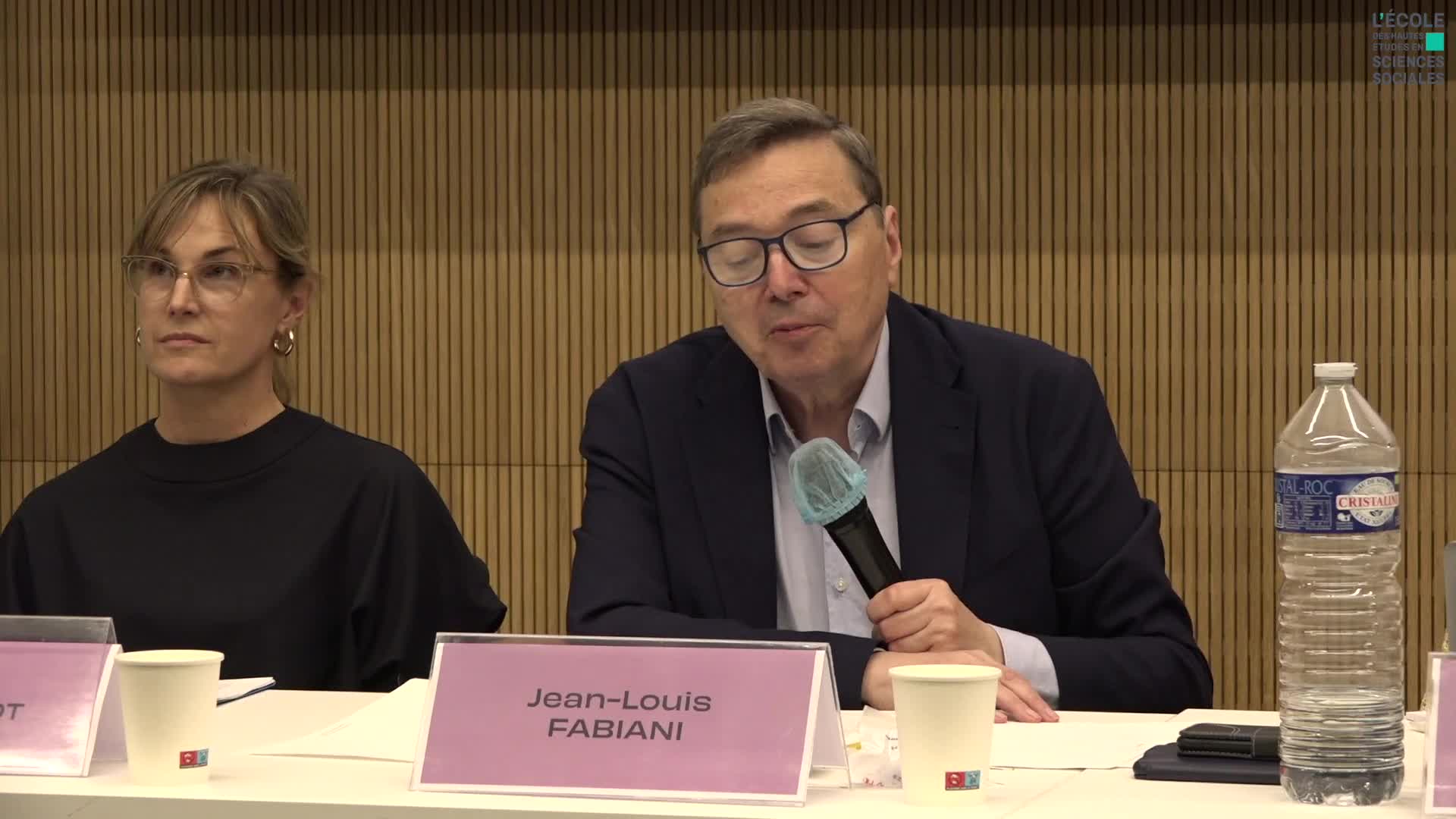

KarsentiBrunoSabbaghDanielMarzoukiNadiaFabianiJean-LouisFriedlanderJudithTerziCédricOrléanAndréSi les connaissances produites par les sciences sociales peuvent jouir d’autorité dans l’opinion, c’est qu’elles se soumettent à des règles méthodologiques, à des modes d’administration de la preuve

-

Les sciences sociales dans la cité : demandes publiques, contraintes, expertises 2/1

DaucéFrançoiseBozarslanHamitPortilloJosé MaríaGousseffCatherineAktarO. CengizZevounouLionelLes sciences sociales sont dans un rapport intérieur à la cité qui justifie qu’on les interroge et qui fonde un certain nombre d’attentes légitimes à leur égard, que ce soit de la part des pouvoirs

-

Ouverture du colloque Sciences sociales en danger ? 1/1

ProchassonChristopheKarsentiBrunoThireauIsabelleOuverture du colloque Sciences Sociales en danger ? Pratiques et savoirs de l'émancipation, 22 et 23 septembre 2022 au Centre des colloques au Campus Condorcet, par Christophe Prochasson, président de

-

LES « DIT-ON » ET AUTRES RÉCITS PLUS SÉRIEUX - INTERVIEW DE JEAN-PAUL COLLEYN

ColleynJean-PaulInterview de Jean-Paul Colleyn dans le cadre de la sortie du livre, "Les « dit-on » et quelques autres récits plus sérieux" publié le 16 février 2023 dans la collection "54" des Éditions de la FMSH.

-

Anne Sedès et Nicolas Thély - À propos de #JournéeEcologieClimaRNMSH - Ouverture de la journée

ThélyNicolasSédèsAnneOuverture de la journée

-

La MSH de Clermont-Fd en 3'33

Découvrir la Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand en 3 minutes et 33 secondes...

-

Revue POLYGRAPHES

La revue POLYGRAPHE(S), approches métissées des actes graphiques est souhaitée comme un nouvel espace d'échanges intellectuels autour d'un vaste sujet d'étude commun, un lieu de rencontres et de

-