Chapitres

- Présentation de Betty Brahmy01'52"

- Introduction de Betty Brahmy09'16"

- La situation en chiffres02'29"

- Les conditions d'incarcération12'40"

- Les effets sur les détenus11'55"

- Adaptation au milieu carcéral03'43"

- Conclusion de Betty Brahmy01'40"

- Questions22'36"

Notice

La vie quotidienne en prison - Betty BRAHMY

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Un conférence de l'Université de tous les savoirs

La vie quotidienne en prison par Betty BRAHMY

Il ne s'agit pas de contester la prison elle-même, mais les conditions d'incarcération qui engendrent souvent une haine de la société et des adultes et sont indirectement un facteur de récidive.

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 642e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 1er juillet 2007

Betty Brahmy : « La vie quotidienne en prison ».

Avant de vous parler concrètement de la vie quotidienne dans les prisons françaises, permettez-moi de vous présenter les différents établissements pénitentiaires qui existent en France. Cette classification n'est pas que théorique, car la vie des personnes détenues est fort différente selon l'établissement d'incarcération.

En France, les établissements pénitentiaires sont sous la responsabilité de l'Administration Pénitentiaire, une direction du Ministère de la Justice.

LES MAISONS D'ARRET

Tout d'abord il existe les Maisons d'Arrêt qui, comme leur nom l'indique reçoivent toutes les personnes qui viennent d'être arrêtées, quelles soient prévenues, c'est-à-dire en attente d'un jugement ou déjà condamnées. Le motif d'incarcération n'est pas pris en considération : on va en Maison d'Arrêt aussi bien pour un vol de voiture, que pour une agression sexuelle, un meurtre ou un acte de terrorisme. Il existe 137 Maisons d'Arrêt en France ; elles sont situées à proximité directe du Tribunal de Grande Instance (TGI) ; en pratique il existe une Maison d'Arrêt auprès de chaque TGI. Par ailleurs les personnes sont incarcérées dans la Maison d'Arrêt du lieu où le délit ou le crime qui leur est reproché a été commis pour être jugées par le TGI local. Concrètement la plupart des crimes et délits sont commis non loin du lieu de résidence, (à l'exception des vols à main armée qui sont commis selon des informations recueillies sur une banque, par exemple, à distance du lieu d'habitation), ce qui fait que les Maisons d'arrêt sont remplies généralement de personnes détenues qui résident dans le même département.

La région parisienne constitue une exception notable, car beaucoup de personnes détenues de Paris ne sont pas incarcérées à la maison d'Arrêt de la Santé mais à Fresnes et Fleury-Mérogis, et d'autres Maisons d'Arrêt comme Villepinte en Seine Saint Denis étant trop remplie, les personnes vont également sur Fleury, donc relativement loin de leur domicile. Par ailleurs les personnes incarcérées pour des faits de terrorisme ou de grand banditisme ne seront pas dans des petites Maisons d'Arrêt de province, même si les faits y ont été commis...

Si l'on s'en tient au Code de Procédure Pénale, les personnes détenues restent en Maison, d'Arrêt si il leur reste à purger une peine inférieure à un an au moment du jugement. Il n'y a pas de « numerus clausus » dans les Maisons d'Arrêt ce qui explique la surpopulation qui règne dans grand nombre d'entre elles. Les détenus peuvent être 2, 3 voire 4 dans une cellule de 9 m2, initialement prévue pour une personne.

Un grand nombre de personnes détenues pourraient bénéficier du régime des établissements pour peine, mais faute de place, ils demeurent en Maisons d'arrêt. En Maison d'Arrêt, le détenu est en permanence dans sa cellule, avec seulement une heure de promenade matin et soir ; il peut travailler au sein de la détention ou en atelier, mais tous les détenus n'ont pas cette possibilité, faute de travail fourni par l'administration pénitentiaire.

LES ETABLISSEMENTS POUR PEINES

Il existe 2 types d'établissements pour peines : les Centres de détention (CD) comme le CD de Melun ou celui de Bapaume et les Maisons Centrales (MC) comme celle de Moulins ou de Clairvaux par exemple.. Le régime de détention y est très différent : en Centre de Détention la vie quotidienne est beaucoup plus « libre » qu'en Maison Centrale ; c'est l'administration pénitentiaire qui affecte les détenus selon leur profil et leur dangerosité criminologique. Le régime de détention est nettement plus rigoureux en Centrale où sont affectés les personnes condamnées pour des faits de grand banditisme ou de terrorisme, par exemple...

Dans les établissements pour peine, il n'y a pas de surpopulation : un détenu occupe une cellule et la vie quotidienne inclut travail ou formation professionnelle.

Une autre distinction est à faire entre les prisons du parc classique, c'est-à-dire les prisons traditionnelles du Ministère de la Justice et les prisons qui ont été créées à l'initiative de monsieur Chalandon en 1986 dans le cadre du programme 13000 et qu'on appelle « les prisons privées », en fait des prisons à gestion privée (sauf en ce qui concerne la santé depuis 2000). Il s'agit aussi bien de Maisons d'Arrêt que de Centres de Détention Citons par exemple la Maison d'Arrêt de Nanterre ou le Centre de Détention de Châteaudun. Les conditions d'incarcération y sont nettement meilleures tant sur le plan de l'hygiène que de la propreté et la maintenance des locaux de détention : en effet les gestionnaires privés entretiennent les locaux de manière complètement professionnelle tandis que dans les prisons classiques, ce sont des détenus encadrés par des personnel de surveillance, donc pas forcément compétents qui réparent - ou d'ailleurs ne réparent pas- la prison en général et les cellules en particulier.

QUELQUES CHIFFRES

Au 1erjanvier 2006, il y avait 58344 personnes détenues dont 2130 femmes (soit 3,6% des personnes détenues et 732 mineurs (1,25 % de la population pénale) ; 33,8 % des personnes incarcérées sont prévenues, c'est-à-dire en attente de jugement. la durée moyenne de détention est de 8,3 mois. Il y a plus de 85 000 incarcérations par an. L'âge moyen des personnes écrouées est de 34,7 ans. Le motif d'incarcération le plus fréquent est le viol (21,4 %) puis les coups et blessures volontaires (18,3%), puis les vols (17 %) et les infractions à la législation sur les stupéfiants (14,4%)

ITINERAIRE

Lorsqu'on est arrêté,on passe d'abord quelque temps en garde à vue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie Cette garde à vue dure de 24 heures à 48 heures (72 heures pour les affaires de terrorisme) ; elle se déroule souvent dans des conditions assez rudes et peut déboucher ou non sur un mandat de dépôt, c'est-à-dire sur une incarcération. Les personnes espèrent toujours, même si elles sont conscientes des délits ou des crimes qu'on leur reproche, ne pas aller en prison. Il y a donc forcément un choc de l'incarcération et plus particulièrement pour les personnes dont il s'agit de la 1ère incarcération (on les appelle les primaires). Même si l'on sait qu'on risque d'aller en prison, il y a une grande différence entre savoir qu'on risque d'y aller et s'y retrouver.

Ce qui est frappant dans l'incarcération, c'est d'emblée l'anonymat, la perte totale de l'identité : on donne à la personne incarcérée un numéro d'écrou, une carte d'identité pénitentiaire et une « position », c'est-à-dire le numéro de la cellule dans la détention. Tout le fonctionnement au quotidien de la prison tient compte d'abord du numéro d'écrou et secondairement du nom du détenu. Celui-ci n'est utilisé que dans les locaux de soins et lors des rencontres avec sa famille ou son avocat, sinon, tout au long de la détention, quel que soit le lieu où il se trouve, à l'atelier ou en promenade, il n'a pas l'impression d'exister comme individu. Un point intéressant à souligner est que, même lorsqu'ils sont à plusieurs dans la même cellule, souvent ils ne savent pas le nom de leurs co-détenus, parfois ils connaissent les prénoms, mais pas toujours. Donc, même entre eux, cette question de l'identité est importante.

Après la garde à vue, lors de l'incarcération, la personne détenue passe d'abord à la fouille, se fait prendre en photo pour l'établissement de la carte pénitentiaire, donne ses empreintes et confie ses objets précieux (bijoux, montre...) et son argent à l'Administration Pénitentiaire (on appelle cela « la petite caisse »).

VIE QUOTIDIENNE

Les cellules font entre 7 et 9m2. Plus rarement il existe des cellules prévues pour plusieurs détenus et dans certaines vieilles prisons, il existe encore des dortoirs. En Maison d'Arrêt, les détenus sont très rarement seuls en cellule (il s'agit d'un privilège) ; ils sont plus souvent 2, 3 voire 4 en cellule dans les périodes où la population pénale augmente. La plus forte densité s'observe avant le 14 juillet, car traditionnellement il y a une grâce présidentielle pour la Fête Nationale, ce qui contribue à vider un peu les établissements pénitentiaires.

La promiscuité engendre évidemment beaucoup de difficultés au niveau de la vie quotidienne. Il faut vivre tous les évènements de la vie avec les co-détenus : prendre ses repas, dormir, se laver au lavabo de la cellule, faire ses besoins ; en effet il n'y a pas de douche dans les cellules (sauf dans les nouveaux établissements pour mineurs), ni de séparation pour les WC. Depuis quelques années, on est passé de 2 douches hebdomadaires à 3, la toilette doit donc se faire aussi dans la cellule à l'eau froide du robinet. L'hygiène reste donc un réel problème dans les Maisons d'Arrêt ; ceci est valable aussi pour le lavage du linge : les détenus qui ont des parents à l'extérieur peuvent donner leur linge sale et recevoir le linge propre ; ceux qui n'ont pas cette possibilité doivent laver leur linge au robinet de la cellule et le faire sécher comme ils peuvent, sachant qu'il est interdit de le suspendre aux fenêtres...

Un autre élément important est le tutoiement. Les surveillants de prison, qui sont des agents du ministère de la Justice tutoient très souvent les personnes détenues, à part quelques détenus protégés du fait de leur célébrité. Les jeunes jusqu'à 22-23 ans ne se sentent pas gênés par ce tutoiement, mais les détenus plus âgés s'en plaignent avec l'impression qu'il constitue une atteinte à leur dignité. Il est vrai qu'on assiste à la même chose en maison de retraite...

La nourriture constitue également un problème. Elle n'est pas forcément mauvaise, mais jamais bien préparée, souvent peu équilibrée sur le plan diététique et elle arrive souvent froide, du fait de la longueur des couloirs. Il y a de plus toujours un enjeu sur la quantité de nourriture qui va être servi par le détenu auxiliaire (en langage de la prison, « l'auxi ». Tous les services de la prion sont effectués par les auxis : nettoyage des coursives des escaliers et des bureaux pénitentiaires, lingerie, préparation et distribution des repas, entretien des jardins et de la cour d'honneur... Si on est en bons termes avec l'auxi de son étage ou si on l'a acheté, on est mieux servi ...

Certains directeurs de prison ont compris l'importance de la question de la nourriture en détention et ont embauché un cuisinier professionnel, considérant que si la cuisine est satisfaisante, la vie quotidienne en détention serait plus facile. Je crois que c'est effectivement un enjeu important, mais peu de directeurs ont fait ce choix. Ce sont les détenus qui préparent les repas sous le contrôle de personnels de surveillance dans des conditions d'hygiène pas toujours excellentes et qui font l'objet de remarques lors des inspections des DDASS.

Les personnes détenues ont toujours la possibilité de « cantiner » pour améliorer leur ordinaire, c'est-à-dire d'acheter des produits frais et d'épicerie ou des articles de parapharmacie, sur une liste que l'administration pénitentiaire propose de manière hebdomadaire. Cependant il faut noter que cette possibilité renforce la différence entre ceux qui sont « assistés par leur famille et ceux qui travaillent au sein de la prison et ceux qui ne reçoivent pas d'argent du tout. En effet il y a en prison une réelle indigence : un grand nombre de détenus ne sont pas soutenu financièrement par leur famille, de plus tous les détenus qui veulent travailler au sein de la prison (comme auxis ou dans les ateliers) n'obtiennent pas forcément un poste de travail et ceux qui sont incarcérés pour un crime n'ont pas systématiquement l'autorisation de travailler par leur juge d'instruction. Les ateliers sont un peu ouverts sur l'extérieur et le risque d'évasion serait trop important. Par conséquent un détenu incarcéré pour longtemps qui n'a pas de famille et n'a pas l'autorisation de travailler ne peut même pas acheter de produits frais, de tabac ou d'articles pouvant améliorer son ordinaire. La prison n'est pas un lieu d'égalité et elle reproduit les inégalités de l'extérieur. Cette situation d'indigence est pour moi à l'origine de certains trafics et d'une partie de la violence qui règne dans l es établissements pénitentiaires.

La question du tabac demeure un vrai problème, entre ceux qui peuvent cantiner et les autres, entre les fumeurs et les non-fumeurs au sein de la même cellule avec de faibles possibilités d'aération. Les récentes mesures n'ont concerné que l'interdiction de fumer dans les ateliers et les parties communes, les détenus pouvant continuer de fumer dans leurs cellules.

Globalement il y a 2 caractéristiques aux conditions de vie en prison : les atteintes à la dignité de la personne et la violence.

Il ne s'agit pas de contester la prison elle-même, mais les conditions d'incarcération qui engendrent souvent une haine de la société et des adultes et sont indirectement un facteur de récidive.

La violence est permanente. Elle concerne en premier lieu ceux qu'on appelle « les pointeurs » c'est-à-dire les auteurs d'agression sexuelle, qu'il s'agisse de victimes adultes ou d'enfants. Ils sont repéré par l'ensemble de la population pénale, mis à l'index et vivent des conditions d'incarcération absolument insupportables au quotidien : ils sont en permanence menacés, insultés voire frappés ; ceci pose une vraie question sur le sens de ces incarcérations. Bien entendu ces personnes doivent être incarcérées mais on doit leur donner des conditions décentes de vie, l'administration pénitentiaire cherche des solutions qui ne sont pas toujours satisfaisantes (mise au Quartier d'Isolement par exemple).

Une autre violence est celle du racket lié aux richesses de certains et à la pauvreté d'autres. Ceux qui sont pauvres et qui sont capables d'être les plus forts se sentent le droit de racketter ceux qui sont assistés et donc d'exercer leur violence pour obtenir par exemple des cigarettes. Certains détenus tentent de se faire prescrire des médicaments, notamment des anxiolytiques pour les échanger contre des cigarettes. L'argent n'existe pas en détention, mais l'unit é de valeur est le paquet de cigarettes.

QUELS SONT LES EFFETS SUR LES DETENUS DE CES CONDITIONS DE VIE ?

Troubles des organes des sens

L'incarcération a des effets rapides au niveau des organes des sens.

- Troubles de la vision

En prison on n'a jamais la possibilité de voir avec un recul important puisque même les cours de promenade sont entourées de murs très hauts qui empêchent toute visibilité. En cellule, la lucarne est placée beaucoup plus haut que les yeux et il est interdit de regarder au dehors, sous peine d'obtenir un rapport et être puni. Donc on n'a jamais de vision globale et les détenus se plaignent rapidement de troubles de la vue encore accentués par le fait qu'ils regardent la télévision à longueur de journées. Les conditions d'éclairage ne sont pas non plus optimales, notamment pour ceux qui veulent lire ou étudier dans leurs cellules.

- Troubles de l'audition

Contrairement à ce que l'on peut imaginer, la prison n'est pas un lieu silencieux mais au contraire, un lieu de bruits extrêmement violents : bruits de serrures, de portes, de grilles, sondage des barreaux, appels incessants auxquels s'ajoute le bruit des détenus qui essayent de communiquer entre eux, surtout la nuit. La télévision marche souvent nuit et jour ce qui fait un bruit de fond permanant ; ailleurs ce sera la musique qui peut aussi envahir la cellule pour tous ses occupants, même si seul l'un d'eux l'a choisi.

Tous ces bruits sont tels que les personnes qui ont été incarcérées s'en plaignent, et disent qu'un bruit de clé ou de serrure les rend nerveux longtemps après leur sortie de prison. Ce sont également ces bruits qui reviennent dans les cauchemars rapportés par les anciens détenus.

- Troubles de l'olfaction

Dès qu'on rentre dans une prison, qu'elle ait 100 ans ou qu'elle soit de construction récente, il y a une odeur très particulière difficile à décrire, mais que connaissent bien ceux qui ont déjà pénétré dans une prison. On a l'impression que cette odeur colle à la peau, y compris pour ceux qui y travaillent. Les personnes détenues ont l'impression de ne plus connaître les odeurs de la vie et d'avoir un champ olfactif restreint ; ils se réjouissent lorsqu'ils peuvent sentir les effluves de parfums portés par les personnels féminins.

- Troubles de l'espace et du temps

J'ai déjà évoqué les problèmes liés à l'espace à propos de la vision. L'espace est limité, aussi bien dans la promiscuité de la cellule que dans la cour de promenade. La première fois qu'on voit une cour de promenade on peut avoir l'impression qu'elle est vaste, mais après une semaine, les détenus disent très clairement que c'est un espace totalement clos qui fait presque peur tant il est clos. Cela peut déclencher de véritables conduites phobiques : les personnes n'arrivent plus à sortir en promenade à cause de la sensation que les murs provoquent, comme si ceux-ci allaient se rapprocher et diminuer encore l'espace de la promenade.

On dit souvent qu'en prison, l'espace se rétrécit et que le temps s'allonge. Le temps en prison est marqué par les repas, mais il faut savoir que le dernier repas est service vers 17h30-17h45 et que jusqu'au lendemain matin 7 heures, il ne se passe plus rien. Les nuits sont très longues et il sûr que la télévision a considérablement modifié les choses. Mais il ne faut pas oublier que la télévision est payante. Si le détenu ne travaille pas et qu'il n'est pas assisté, il n'aura pas la télévision, sauf à trouver durant la promenade un détenu d'accord pour partager sa cellule avec télévision avec lui. Dans ce cas ce détenu lui sera redevable ce qui n'est pas forcément facile à gérer non plus.

Les problèmes de temps et d'espace engendrent souvent une impression d'immobilité. Il arrive que les détenus ne parviennent plus à utiliser le peu d'activités qui leur sont offertes ; une espèce de torpeur, d'immobilisme s'installent liées à la pesanteur de la vie quotidienne où tous les jours sont semblables, le seul fait marquant étant le parloir lorsque la possibilité existe pour la famille de se rendre à la prison. Pour les prévenus, il faut que le Juge d'Instruction donne la permission des parloirs et il faut que ce jour de parloir corresponde aux disponibilités de la famille. Par ailleurs, les établissements pour peines (CD et Maisons Centrales) sont souvent fort éloignés des lieux d'origine des détenus.

- Une autre sensation importante est le froid. En prison, les personnes détenues et ceux qui y travaillent ont souvent froid. On dit qu'en prison, on est « à l'ombre », le soleil pénètre peu et la prison est très peu chauffée mais il y- aussi une impression de froid permanente, liée à la sensation de cette violence au quotidien qui remplit les êtres et les met en difficulté au niveau interne. Face à cela, les détenus ont 2 attitudes contradictoires : les uns mettent 2 pull-overs l'un sur l'autre et les autres se promènent en tee-shirts à manches courtes à longueur d'année en nous disant que cela ne change rien de s'habiller et ils montent ainsi qu'ils sont plus forts. Il s'agit là d'une conduite d'adaptation.

- Globalement toujours en ce qui concerne les sensations immédiates, c'est la perte d'identité qui prédomine. Un détenu se définit par son numéro d'écrou ou par ses symptômes : voici une anecdote révélatrice de cela : un détenu à qui je dis « bonjour Monsieur, je suis le docteur Brahmy », me répond « bonjour, je suis toxicomane ». Son existence n'est pas liée à son nom mais au fait qu'il est toxicomane et qu'il pense que c'est a cela que se réduit sa rencontre avec le soignant.

TROUBLES SOMATIQUES

Il faut savoir que l'état de santé des détenus au moment de leur incarcération est souvent très mauvais. Il n'est évidemment pas amélioré par l'incarcération sauf que les personnes détenues bénéficient d'une réelle prise en charge médicale depuis la Loi du 18 janvier 1994, ce qui n'est parfois pas le cas lorsqu'ils sont dehors.

Les troubles somatiques induits par l'incarcération sont souvent des troubles digestifs. Les détenus allèguent souvent la mauvaise nourriture, le déséquilibre des menus, l'absence d'hygiène. Ceci s'ajoute à l'anxiété permanente qui existe en chaque détenu, quelle soit liée au crime ou au délit commis ou aux conditions de la vie quotidienne. Tout ceci se traduit par des problèmes gastriques à type d'ulcères de stress. On voit aussi beaucoup de problèmes de constipation, parfois liés à la promiscuité entre détenus. L'état dentaire est souvent catastrophique à l'entrée en prison, ce qui est remarquable avec une population aussi jeune Ceci est parfois lié aux conduites toxicomaniaques, mais pas toujours Les problèmes dentaires sont une des premières causes de consultation au service médical

On note aussi l'existence de fréquents problèmes dermatologiques Les dermatologues qui assurent les consultations spécialisées au bénéfice de la population carcérale sont souvent sidérés par ce qu'ils voient : éruptions, rougeurs, suintements de toutes natures, qu'ils n'ont pratiquement jamais vus dehors, avec en plus des allergies extrêmement fréquentes Tous ces problèmes dermatologiques ont probablement une connotation psychosomatique et sont manifestement en rapport avec les conditions de vie et l'anxiété permanente. Il existe également des problèmes liés aux tatouages. Un certain nombre de détenus sont tatoués avant d'être incarcérés et ensuite souhaitent enlever ces tatouages, d'autres tentent de se faire tatouer durant leur incarcération.

Cependant il faut souligner que depuis la Loi du 18 janvier 1994 qui rattache au ministère de la santé tous les soins aux personnes détenues, il existe une bonne prise en charge médicale dans l'ensemble des établissements pénitentiaires français.

TROUBLES PSYCHIATRIQUES

On peut observer des troubles psychiatriques qui préexistaient à l'incarcération et qui sont parfois à l'origine du crime ou du délit qui a été commis. Il peut s'agir de troubles graves tels que des psychoses et ceci constitue un des problèmes de la détention actuelle : la présence d'un nombre élevé de personnes dont l'état psychiatrique paraît incompatible avec leur présence en prison. Ce sujet est à l'origine de beaucoup de prises de position et de discussions qui ont tourné autour des chiffres d'une enquête récente menée par la Direction Générale de la Santé.

Il existe aussi des troubles psychiatriques qui sont directement liés à l'incarcération.

Le symptôme le plus fréquent est l' angoisse qui peut revêtir diverses formes. Il peut s'agir d'une angoisse proprement dite ou de problèmes psychosomatiques ; chez les jeunes détenus il peut s'agir d'automutilations, conduite fréquente visant à libérer la pression et l'anxiété. (il ne s'agit pas du tout d'un équivalent suicidaire). Ailleurs elle sera liée à la révélation de la séropositivité au VIH ou aux virus de l'Hépatite C ou B, notamment chez des usagers de drogues qui n'avaient jamais fait de tests à l'extérieur.

L'angoisse peut aussi être liée aux conditions de la vie quotidienne mais aussi à la culpabilité par rapport au geste délictueux ou criminel qui a été commis ou par rapport à la famille. Cette anxiété est particulièrement forte à certains moments importants : le choc de l'incarcération, l'attente du jugement, la proximité de la sortie...mais elle est liée aussi à l'attente des premiers courriers, des premiers parloirs, des premières rencontres avec l'avocat. Il faut savoir que le maître mot en détention est l' attente et l'anxiété est en rapport direct avec ces temps parfois longs pour obtenir tout cela.

Les symptômes de la dépression sont très fréquents en prison. Il peut s'agir des signes habituels mais aussi ceux d'une régression totale : ces personnes sont au fond de leur cellule et ne font plus rien, ne veulent plus se rendre au parloir, en promenade ou au travail. Elles ne se signalent pas à l'attention de quiconque, ne demandent rien et seul le surveillant d'étage pourra se rendre compte de l'état de ce détenu et le signaler aux personnels soignants. Le traitement de ces états est simple à condition qu'ils nous soient signalés. A noter qu'il ne faut pas forcément compter sur le co-détenu.

Le suicide est l'un des problèmes les plis difficiles. Le taux de suicide en prison est très élevé : 142 pour 100 00 personnes alors qu'il est de 43 pour 100 000 dehors. Les pouvoirs publics se sont saisis du problème et un rapport du Professeur Terra en 2003 a fait un certain nombre de préconisations dans le but de diminuer de 20% le nombre de suicides d'ici 5 ans. Malgré la mobilisation de tous les acteurs, il y a eu 120 suicides en 2003, 115 en 2004, 122 en 2005, mais 93 en 2006. On espère que la réelle mobilisation de tous les acteurs permettra de confirmer cette baisse.

Ces suicides sont parfois liés à un vrai état dépressif qu'il aurait fallu détecter et soigner, mais pour beaucoup d'autres, il s'agit de réactions violentes, souvent impulsives contre la situation de la personne vis-à-vis de l'Administration pénitentiaire ou de la Justice. Pour moi, les atteintes à la dignité et les conditions de la vie au quotidien y sont pour beaucoup. Il faut noter que ces suicides surviennent davantage en Maisons d'Arrêt, sur des personnes prévenues et également chez des personnes qui se trouvaient punis au Quartier Disciplinaire.

On voit également des bouffées délirantes aigues survenir chez des personnes qui n'avaient jamais été traitées en psychiatrie. La question (théorique) qui se pose est celle de savoir si cet épisode délirant aurait eu lieu en l'absence d'incarcération ; ce que l'on peut dire, c'est que très probablement, il s'agit d'une personne psychologiquement fragile et que la commission d'un crime ou d'un délit ajoutée aux difficultés de l'incarcération ont causé une rupture d'un équilibre probablement précaire.

Dans tous les établissements pénitentiaires il est prévu qu'une équipe psychiatrique prenne en charge les troubles psychologiques et psychiatriques des personnes détenues. Il faut cependant noter qu'il existe une disparité entre les 26 établissements pénitentiaires dotés de SMPR (Service Médico-psychologique Régional) et les autres et que, du fait de la pénurie de psychiatres la prise en charge dans certaines prisons est parfois trop limitée.

MODES D'ADAPTATION A LA VIE EN MILIEU CARCERAL

La première forme d'adaptation est une régression ou une déresponsabilisation totale des gens qui ne sont plus capables d'initiatives : on leur donne à manger en cellule 3 fois par jour, on leur dit de sortir pour aller en promenade à l'instant où le surveillant ouvre la porte, de prendre leur douche, d'aller en consultation au service médical...ils ne sont plus capables de se projeter dans l'avenir, d'anticiper leur sortie et de faire face aux problèmes concrets de la vie quotidienne. Plus grave encore, certaines personnes détenues se trouvent bien en prison et mieux que dehors ; ils se sentent dans un cocon protégé par rapport à ce qu'ils vont trouver au dehors.

Une autre forme d'adaptation est l'activisme forcené : il y a des détenus qui font de la musculation dans la salle de gymnastique, mais aussi des pompes en cellule à longueur de journée, comme dans une espèce d'addiction à l'exercice physique pour oublier la prison. On observe aussi ce phénomène dans le travail en cellule où le détenu, rémunéré à l'unité, travaille presque jour et nuit pour oublier le temps et tenter de gagner un peu plus d'argent. Dans les prisons où plusieurs activités sont proposées, on voit de la même façon des détenus s'inscrire à tout, comme pour éviter toute confrontation avec eux-mêmes. Il est même parfois difficile de les avoir en consultation, car ils sont toujours pris par une activité !

La demande de médicaments constitue une autre forme d'adaptation. Ces personnes notamment les toxicomanes, mais pas seulement, demandent des médicaments en dose importante pour « faire mi-peine », c'est-à-dire faire la moitié de sa peine en dormant et en trouvant ainsi le temps moins long. La prescription de médicaments sert aussi à avoir une monnaie d'échange pour les personnes indigentes : on échange facilement, par exemple, des comprimés d'anxiolytique contre des cigarettes ce qui permet aux personnes qui ne peuvent pas cantiner de tabac, faute d'argent, de se procurer quand même ce tabac. De manière plus générale, tous les trafics sont une reproduction de la vie à l'extérieur et font vivre psychologiquement et matériellement certains détenus, tout en créant un fort sentiment d'insécurité sur l'ensemble de la population pénale.

Une autre forme d'adaptation tout à fait frappante est constituée par les troubles des conduites alimentaires. Il y a des détenus, hommes ou femmes, qui sont capables de prendre 20 ou 30kg en quelques mois de prison, comme si le fait de manger n'importe quoi les protégeait de la sensation physique de la prison grâce à ce surpoids, comme une enveloppe protectrice. Inversement on observe aussi des troubles alimentaires dans le sens d'un amaigrissement, parfois important qui signe souvent un état dépressif avec perte de l'appétit.

Le dernier point dont on parle souvent, est l'homosexualité en prison. Il s'agit d'un mode d'adaptation à l'absence de relations sexuelles et affectives. Les personnes détenues nous en parlent très peu, sauf pour nous demander avec une certaine inquiétude, s'ils vont continuer à être homosexuels dehors. Par contre l'homosexualité qui est très grave est celle qui est liée à la violence, au racket et à la pression des caïds. IL s'agit là de véritables viols dont nous souhaitons qu'il fasse l'objet de la part des victimes de plaintes au pénal, avec l'aide de l'Administration Pénitentiaire.

CONCLUSION

La vie quotidienne en prison peut à mon avis, rentrer dans les conditions de vie extrêmes. Les personnes détenues doivent affronter au quotidien davantage que la privation de liberté, ce qui n'est pas sans poser de questions dans le pays des Droits de l'Homme. L'application des règles pénitentiaires européennes adoptées par la France et l'ensemble des membres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006 pourrait considérablement modifier la situation des personnes détenues.

Beaucoup de personnes intervenant régulièrement dans les prisons fournissent une aide morale, psychologique et sanitaire : je tiens à les citer : il s'agit des personnels de santé, bien sûr, mais aussi des aumôniers, des visiteurs de prison, des étudiants du GENEPI. En ce qui concerne la prise en charge sanitaire, il y a eu une très nette amélioration dans la quantité de l'offre de soins, mais aussi dans la qualité à partir de la Loi du 18 janvier 1994. Cependant la pénurie de psychiatres engendre le délaissement des soins psychiatriques dans certains établissements pénitentiaires et il ne faut pas que, de manière générale, le fonctionnement devienne routinier.

Liens

Partenaire de l'université de tous les savoirs 2001-2002 Accueil dans ses locaux les conférences

UTLS sur Lemonde.frLe monde

Dans la même collection

-

Les vols habités

SchmittDidierLes vols habités par Didier SCHMITT Pas de résumé disponible pour le moment

-

Et ceux qui vont sur la mer - Isabelle Autissier

AutissierIsabelleUne conférence de l'Université de tous les savoirs par Isabelle AUTISSIER

-

La vie dans les camps de réfugiés - Marc Antoine PéROUSE DE MONTCLOS

Pérouse de MontclosMarc-AntoineUn conférence de l'Université de tous les savoirs La vie dans les camps de réfugiés par Marc Antoine Pérouse de Montclos

-

Vivre dans la rue - Jacques Hassin

HassinJacquesLes gens des rues Des gens vivent dans les rues de nos villes. C'étaient les Gueux, les Va-nu-pieds, les Inutiles au monde. Ce sont les Sans domicile fixe, les Clochards, les Zonards. Ils seraient

-

Le désert des nomades - Pierre BONTE

BontePierreL'un des traits qui caractérise l'adaptation des nomades à la rude vie dans les déserts est la mobilité. Au Sahara où j'ai mené mes recherches d'ethnologue, ils se déplacent de pâturages en pâturages,

-

Les Inuits ne trouvent pas ça extrême - Michèle THERRIEN

TherrienMichèleL'histoire de l'exploration, la géographique classique et une certaine ethnographie ont contribué à transformer l'Arctique en lieu emblématique de « l'extrême ». Il serait plus juste de considérer que

-

La chirurgie en temps de guerre - Jacques HUMEAU

HumeauJacquesBarangerBernardDepuis 1945, les conflits armés ont perdu leur caractère conventionnel. Les combats n'opposent plus seulement des armées nationales sur un front délimité. Les attentats terroristes frappent

-

La sauvegarde de la vie en mer : aujourd'hui et dans l'avenir - Yves LAGANE

LaganeYvesCailletBertrandLa planète bleue est un univers merveilleux et passionnant lorsqu'on le pratique avec humilité et que l'on fait l'effort de l'apprendre. Ce milieu reste néanmoins délicat, voire hostile et dangereux

Sur le même thème

-

Pratiques traditionnelles et violence éducative ordinaire en contexte martiniquais

Cadrot-BrivalBernadineIntervention de Mme Bernadine Cadrot-Brival, doctorante en culture et langues régionales, sur la violence éducative en Martinique et ses rapports avec l'usage du créole.

-

Interview de Séverine Autesserre pour son ouvrage "Sur les fronts de la paix"

AutesserreSéverineDans Sur les fronts de la paix, Séverine Autesserre, chercheuse primée et activiste, examine l’industrie de la paix, si bien intentionnée et pourtant si défectueuse. En s’appuyant sur des cas du monde

-

Prévenir les handicaps et les violences, la posture de l’entre-deux en éducation

ThouroudeLaurencePar-delà nos différences, nous sommes tou·te·s le résultat d’une éducation,de rencontres et de liens. En contexte scolaire, trouver l’entredeux c’est miser sur trois types de lien nécessaires : le

-

Adèle Blazquez : Inscription de la violence dans les rapports de proximité et appréhension probléma…

BlazquezAdèleEnregistrement de l'intervention d'Adèle Blazquez dans le cadre du séminaire « Anthropologie de la violence, de la mort et du deuil », séance du 17/10/2022.

-

Autour de la prison circulaire d'Autun

BouillonNicolasUne description de la prison circulaire d'Autun, avec Nicolas BOUILLON (Ville d'Autun)

-

Les Hauteville et la pacification de la Sicile et de l'Ifrîqiya

On a souvent souligné les singularités du royaume normand et de sa politique d'intégration des populations conquises comparées aux formations contemporaines dans le monde latin. De ce point de vue, le

-

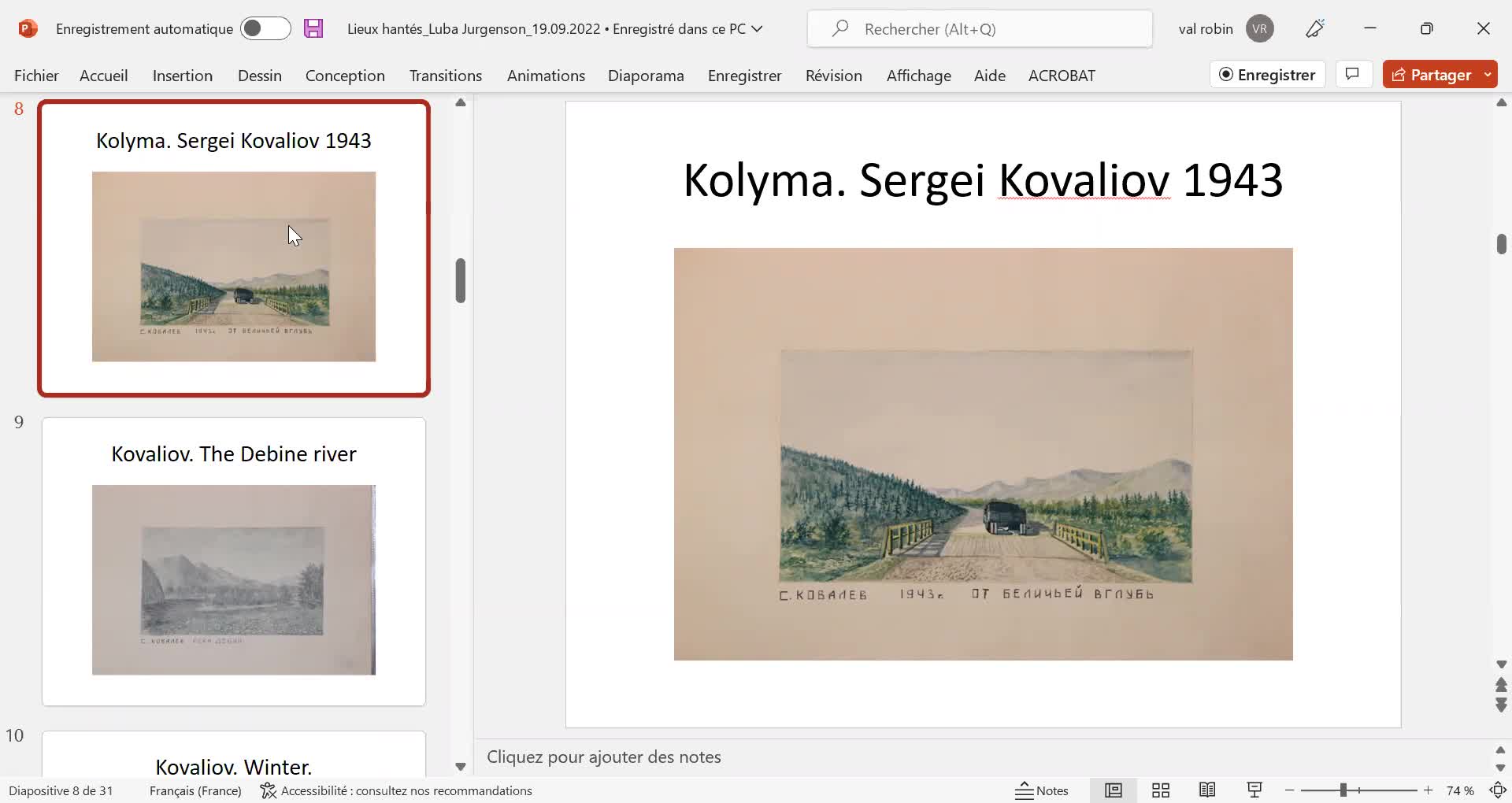

Luba JURGENSON : Lieux hantés : traces des violences de masse dans le paysage.

JurgensonLubaEnregistrement de la présentation de Luba JURGENSON (Eur’ORBEM – Sorbonne Université/CNRS) dans le cadre du Séminaire de recherche « Anthropologie de la violence, de la mort et du deuil » 2022/2023

-

Des archives du féminicide, à son destin en situation de confinement

ChauvaudFrédéricPelladeauÉliseApproches psychologiques, sociologiques, historiques du lien conjugal violent.

-

Sur le réseau RICEVE, par Clara HAN

HanClaraInterview de la chercheuse Clara HAN lors de la journée scientifique internationale "Jusqu'où dire la violence qu'on explore ?" (Podcast)

-

Sur le réseau RICEVE, par Veena DAS

DasVeenaInterview de la chercheuse Veena DAS lors de la journée scientifique internationale "Jusqu'où dire la violence qu'on explore ?" (Podcast)

-

Sur le réseau RICEVE, par Lotte SEGAL

Buch SegalLotteInterview de la chercheuse Lotte SEGAL lors de la journée scientifique internationale "Jusqu'où dire la violence qu'on explore ?" (Podcast)

-

Sur le réseau RICEVE, par Christian INGRAO

IngraoChristianInterview du chercheur Christian INGRAO lors de la journée scientifique internationale "Jusqu'où dire la violence qu'on explore ?" (Podcast)