Chapitres

- Présentation de Rémi Brague01'24"

- Introduction01'05"

- Deux sens de "humanisme"20'32"

- La défense de l'idée d'humanisme16'58"

- Conclusion02'55"

- Questions15'20"

Notice

Un humanisme est-il encore possible ? - Rémi Brague

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité"

Un humanisme est-il encore possible ?

par Rémi Brague, Philosophies grecques, médiévales et orientales, Sorbonne

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 685e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 18 octobre 2008

Rémi Brague : « Un humanisme est-il encore possible ? »

Je viens en avant-dernier dans cette série de conférences. Mon titre se présente sous la forme d’une question. Cela laisse entendre que la réponse ne va pas de soi, et en particulier, qu’elle pourrait être négative. Mais vous pouvez vous rassurer : le dernier exposé, prévu pour demain, s’intitulera « Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? » Cela suppose que, oui, un humanisme est possible. Ouf ! Moi qui suis moins confiant, je puis me permettre de vous faire un peu peur ce soir. Vous risquez tout au plus l’alternative de Schopenhauer : passer d’une soirée d’ennui à une nuit d’angoisse.

Mon titre ne parle pas de l’humanisme comme de quelque chose qui formerait un seul bloc. J’y emploie l’article indéfini, et laisse entendre par là qu’il existe plusieurs sortes d’humanismes. Parmi ceux-ci, il se peut que certains soient encore possibles, et d’autres non. Il importe donc de distinguer.

I. Deux sens de « humanisme »

Pour ce faire, je prendrai comme fil conducteur l’usage des mots. « Humanisme » s’emploie maintenant en deux sens.

A) Une catégorie historiographique

« Humanisme » peut désigner une catégorie historiographique, forgée pour nommer un mouvement que l’on peut dater et localiser, celui de la redécouverte de l’Antiquité classique à la Renaissance.

Il peut également désigner une attitude globale, une façon de voir l’ensemble de la réalité. On entend alors par « humanisme », en très gros, une certaine valorisation de l’humain. Cet humanisme-là n’est pas limité à une époque ou à une civilisation.

Ces deux usages sont relativement récents. Ils ne remontent pas plus haut que le XIXe siècle. Le substantif « humanisme » apparaît pour la première fois, en ces deux sens, respectivement, comme vision du monde, dans les années 40 du XIXe siècle, puis, comme catégorie historiographique, à la fin des années 50 de celui-ci .

L’adjectif « humaniste » était né bien avant, dans le contexte des institutions d’enseignement de la fin du XVe siècle. Il y désignait un métier, celui de professeur de lettres classiques. Le suffixe « -iste » a dans ce cas le même sens tout à fait humble que dans « dentiste » ou « trompettiste ». Le mot en vint ensuite à désigner quiconque s’occupait de ce champ du savoir, qu’il ait ou non pour métier de l’enseigner .

Un tel champ du savoir est ce que la tradition, depuis Cicéron, appelle litterae humaniores. Nous dirions plus volontiers les « belles lettres ». Cependant, il n’est pas sans importance que les lettres soient qualifiées d’« humaines », d’une façon qui peut passer à première vue pour une redondance, car enfin, il n’existe de lettres qu’humaines, il n’y a pas de lettres félines ou canines… Il n’est pas indifférent non plus que l’adjectif « humain » soit au comparatif, qu’il s’agisse donc, littéralement, des lettres « plus humaines ». J’y reviendrai.

En revanche, donc, le substantif « humanisme » est beaucoup plus tardif. Le suffixe « -isme » n’indique pas dans ce dernier cas un mode de vie, encore moins un gagne-pain, mais une valorisation et le choix d’un point de vue à partir duquel tout est censé recevoir sens et valeur.

B) Deux concepts

Les données de la lexicographie ne nous renseignent que sur le mot. Je m’en inspirerai librement pour distinguer deux dérivations de l’humanisme aboutissant à deux concepts. Le premier vient de l’adjectif humanus. Il désigne une propriété d’un certain vivant, l’homme en l’occurrence. Cette propriété est essentielle. Pourtant, elle est paradoxalement ressentie comme constamment menacée. C’est ce que suggère la forme comparative humanior: cette propriété est susceptible de plus et de moins.

Le second vient directement du substantif homo. Il implique que l’humanité de l’homme est une donnée paisiblement possédée et qui ne requiert donc pas d’être thématisée. En revanche, cette humanité qui est un point de départ doit être revendiquée et affirmée contre tout ce qui n’est pas elle.

On peut de la sorte esquisser une typologie des humanismes qui les verrait tendus entre deux pôles, l’espace intermédiaire étant occupé par tout un dégradé de nuances.

Le premier pôle de l’idée d’humanisme invite à un travail sur soi pour se rendre plus humain. Ce travail peut s’aider de la fréquentation des « bons auteurs », dits « classiques », avant tout ceux de l’Antiquité grecque et romaine. Leur étude n’est pas strictement indispensable, mais l’histoire de la culture européenne montre dans les faits qu’elle a joué un rôle capital dans la formation des élites du continent.

Le second pôle prend l’homme comme point de départ et en affirme la centralité, voire la souveraineté, par rapport à tout ce qui n’est pas lui, qu’il s’agisse de Dieu, de la nature, ou de quoi que ce soit d’autre. L’homme doit être l’unique origine de l’homme. On parle parfois, pour désigner cette seconde acception, d’un humanisme exclusif. L’expression d’humanisme athée ne recouvre qu’une partie du projet. Dieu n’est qu’un des aspects de l’extra-humain, une des références qu’il s’agit d’exclure.

Les deux humanismes ont en commun l’idée selon lequel être homme n’est pas un simple fait, mais une valeur à acquérir. La nuance qui les sépare est le point d’application du travail qui permet de franchir la distance entre le point de départ et le but recherché. S’agit-il d’un travail sur soi ; ou bien d’une conquête de la nature ? S’agit-il d’une réduction de ce qui, à l’intérieur même de l’homme, n’est pas encore pleinement humain ; ou bien d’une élimination théorique et/ou pratique de tout ce qui est autre que l’homme ?

II. L’humanisme comme vision du monde

C’est le second projet qu’implique et résume la seconde acception, qui, dans l’ordre chronologique, est la première apparue. Elle apparaît au XIXe siècle. Il est difficile de déterminer très exactement quand, mais il semble que ce soit vers le tournant des années 30 et 40. C’est sans doute le jeune-hégélien allemand Arnold Ruge qui l’a employé pour la première fois au sens d’une revendication d’auto-suffisance, fin août 1840 .

A) Dignité de l’homme

Bien avant que l’on ne parle explicitement d’humanisme, apparaît l’idée de dignité ou de noblesse de l’homme qui en constitue un des contenus. Elle plonge ses racines dans l’Antiquité païenne, juive et chrétienne. Elle reçoit une orchestration puissante dans la Renaissance italienne, où les traités qui en parlent forment comme un genre littéraire. A ce point que le plus connu de tous, celui de Pic de la Mirandole, avait été laissé sans titre par son auteur, et fut classé sans autre forme de procès dans cette catégorie, d’où son nom devenu depuis traditionnel : Discours sur la dignité de l’homme.

Les hommes de la Renaissance, qui écrivaient des traités de la dignité et de la noblesse de l’homme, ont vécu d’un capital religieux qu’ils ne songeaient d’ailleurs nullement à dilapider. L’homme était conçu comme la créature d’un Dieu bienveillant : Dieu païen, en style platonicien ou stoïcien, qui avait placé l’homme au sommet du monde ; Dieu biblique qui avait fait l’Homme à son image et à sa ressemblance et avait contracté alliance avec lui ; Dieu chrétien qui avait enfin racheté l’homme déchu par une intervention personnelle dans l’histoire.

Une seconde étape est plus tardive, puisqu’elle date du XVIIIe siècle. On y voit se répandre l’usage de l’adjectif « humain » en un sens normatif et laudatif. C’est encore en ce sens que nous demandons, par exemple, que l’on traite les animaux d’une façon « humaine » et que nous parlons d’actions « humanitaires ». Ce n’est plus faire une tautologie que de s’exclamer comme Rousseau aux éducateurs : « hommes, soyez humains ». Mais c’est le même Rousseau qui observe que « le beau mot d’humanité, <est> rebattu maintenant jusqu’à la fadeur, jusqu’au ridicule, par les gens du monde les moins humains ».

B) L’humanisme exclusif

Le mot « humanisme », là où il n’a pas le sens historiographique que j’ai dit, apparaît tard, comme je l’ai dit. Or, il le fait pour désigner la version extrême de cet humanisme comme vision du monde, à savoir la version exclusive.

1) Feuerbach

C’est dans cette acception que le mot se lit chez Ludwig Feuerbach en 1843. Celui-ci, curieusement, indique qu’il l’emploie sans prendre le soin de le définir par rapport à toute une série d’autres mots de même suffixe et de grand poids conceptuel : tous ces mots impliqueraient la « négation de la théologie », laquelle négation serait « l’essence des Temps Modernes ». Une note signale non sans une désinvolture qui laisse pantois : « Les distinctions entre matérialisme, empirisme, réalisme, humanisme sont naturellement ici, dans cet écrit, indifférentes ».

Dès 1835, il avait recyclé la formule, « l’homme est un dieu pour l’homme », par laquelle Hobbes prenait le contre-pied du fameux « l’homme est un loup pour l’homme » de Plaute : Homo homini deus, dans la mesure où l’autre homme « constitue pour l’homme le médiateur entre sa nature et sa conscience ».

Mais, à partir de 1841, Feuerbach s’écarte du penseur anglais : la formule n’exprime plus seulement l’un des deux pôles permanents entre lesquels oscille la description de la vie sociale. Elle sert désormais à désigner une étape postérieure de celle-ci, de telle sorte que l’adoption de la seconde formule doit représenter un tournant dans l’histoire du monde . De même que ce qu’il y a de plus haut dans l’art est la figure humaine, ce qu’il y a de plus haut dans la philosophie est l’être humain . « Pour nous du moins il n’existe pas d’être plus haut que l’homme ».

Dans l’ouvrage cité plus haut, où le mot « humanisme » apparaissait pour la première fois, Feuerbach écrit : « La nouvelle philosophie fait de l’homme, y compris la nature, base de l’homme, son objet unique, universel et suprême. L’anthropologie, y compris la physiologie, devient donc la science universelle ». Prise au pied de la lettre, la première phrase contient une absurdité qui en fait comme un acte manqué des plus révélateurs : « l’homme, y compris la nature » suppose que la nature fait partie de l’homme, alors qu’on attendrait plutôt le contraire. Seule la formule parallèle qui suit permet de comprendre ce que Feuerbach veut dire, à savoir qu’il faut prendre l’homme avec ce qui, de la nature, est à l’intérieur de lui, c’est-à-dire le corps propre. L’anthropologie ne peut devenir la science suprême que si l’on glisse subrepticement de la nature en l’homme à la nature autour de l’homme, du corps au monde.

2) Marx

On observe un phénomène identique chez Marx. Dans les textes restés manuscrits qu’il rédige en 1844 sur des questions économiques et politiques, Marx définit le but dernier de l’histoire comme étant l’« humanisme ».

« Ce communisme, en tant que naturalisme achevé est égal à l’humanisme; en tant qu’humanisme achevé, il est égal au naturalisme, il est la véritable résolution du conflit entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme ». « L’athéisme est l’humanisme médiatisé avec soi par la suppression de la religion, le communisme est l’humanisme médiatisé avec soi par la suppression de la propriété privée ».

A la fin de sa dissertation pour le doctorat, soutenue en 1841, Karl Marx avait déjà fait de Prométhée le « premier saint du calendrier philosophique ». Le héros d’Eschyle déclarait haïr tous les dieux. Marx commente: « le Credo de Prométhée […] est celui de la philosophie, son propre slogan contre tous les dieux du ciel et de la terre, qui ne reconnaissent pas la conscience de soi humaine comme la divinité suprême. Il ne doit y avoir aucun autre dieu à côté d’elle ». Et en 1843, Marx exprime une idée analogue sous une forme très simple, par une étymologie de l’adjectif « radical » : « Etre radical, c’est saisir la chose par la racine. Mais la racine, pour l’homme, c’est l’homme lui-même ».

Quant à l’origine de l’humain, on rencontre chez Marx la même difficulté que chez Feuerbach. Marx écrit : « L’histoire dite universelle n’est rien d’autre que la génération de l’homme par le travail humain ». On peut se demander d’où vient l’adjectif « humain ». En quoi un travail déterminé peut-il humaniser celui qui l’exécute, s’il lui faut déjà mériter le qualificatif d’« humain » ? La génération spontanée (generatio aequivoca), écrit Marx, est la seule réfutation pratique de la théorie de la Création. L’expression est curieuse. Elle suppose en effet qu’un être vient de ce qui n’est pas lui, comme, chez Virgile, des abeilles étaient censées sortir du cadavre d’un bœuf, etc. Ici, la formule de Marx suppose au contraire que l’homme ne vient que de l’homme. Il fait en effet parler Aristote, et part de l’exemple même qu’il donnait d’une génération univoque, « l’homme engendrant l’homme ». La vision cyclique du monde devait d’ailleurs, quinze ans plus tard, recevoir de la part de Darwin un coup sévère que Marx lui-même devait considérer comme exemplaire. Ici, de toute façon, l’exemple pris par Marx constate qu’un individu humain est engendré par un autre individu de la même espèce. Il ne saurait rendre plus plausible l’idée selon laquelle l’homme comme espèce naîtrait d’un travail d’humanisation qui se supposerait soi-même accompli .

3) Les français

Le mot passe en français sans doute avec Proudhon, en 1846. Celui-ci identifie l’humanisme et l’athéisme . Renan choisit le mot en 1848 en sens contraire, puisque c’est pour nommer « la religion de l’avenir [...], c’est-à-dire le culte de tout ce qui est de l’homme, la vie entière sanctifiée et élevée à une valeur morale ». La même année, Auguste Comte choisit le même adjectif pour qualifier le « vrai point de vue », le « sacerdoce » et le « culte » de sa religion nouvelle, qui est celle de l’Humanité .

III. Impasses de l’humanisme exclusif

A) De l’humanisme à l’anti-antihumanisme en passant par l’antihumanisme

Nous sommes devenus depuis plus méfiants, et les déclarations que j’ai citées rendent aujourd’hui un son quelque peu naïf. Mais, à y regarder de près, le mouvement entier de la Modernité montre une dérive hors de la confiance naïve en la bonté et la dignité de l’humain qui caractérisait la Renaissance et les Lumières.

Un symptôme de ce désenchantement est l’apparition et la diffusion du mot « antihumanisme ». Le plus ancien emploi en français que j’aie pu en trouver se trouve en 1937, chez Jacques Maritain. Mais le plus ancien emploi, tout court, est peut-être en russe, auquel cas il remonterait à 1919. Dans la Russie où les bolcheviks sont au pouvoir depuis deux ans, et où fait rage la guerre civile, le poète Aleksandr Blok prononce le 7 avril 1919 une conférence : « L’effondrement de l’humanisme » qu’il préparait depuis le mois précédent. Il y constate déjà que « dans le monde entier retentit la cloche de l’antihumanisme (антигуманизм) ». Pour lui, cette cloche sonnait un joyeux avènement. Pour nous, elle est plutôt un tocsin, si ce n’est un glas.

On peut en effet se demander si nous sommes encore vraiment humanistes. J’aimerais citer ici une phrase de l’économiste anglais John N. Gray. Je ne partage pas toutes ses vues, mais il me semble avoir mis le doigt sur quelque chose d’essentiel : « Dans la modernité tardive qui est la nôtre, le projet des Lumières est affirmé principalement par peur des conséquences de son abandon. […] Nos cultures sont des cultures des Lumières, non par conviction, mais par défaut ». En d’autres termes : une bonne partie de notre attachement aux Lumières, ou à l’image que nous nous en faisons, est moins un amour des Lumières qu’une crainte de l’obscurantisme.

Je me demande si l’on ne pourrait pas dire la même chose de cet « humanisme » auquel nous tenons tant aujourd’hui. Ne serait-il pas plutôt un anti-antihumanisme qu’une affirmation directe de la valeur, de la dignité, ou comme on voudra dire, de l’humain ? Il est facile de s’indigner dès qu’on met en question l’« humanisme ». Il est facile d’écrire pour dénoncer l’antihumanisme ; on ne s’est pas fait faute de le combattre avec beaucoup de véhémence et de vertueuse indignation . Il est plus difficile d’expliquer ce que l’humanisme veut dire au juste ; il est encore plus difficile d’expliquer pourquoi il faudrait le promouvoir.

L’idée d’humanisme se heurte en effet à plusieurs difficultés. J’en mentionnerai quatre.

B) Les difficultés de l’humanisme

1) La hauteur de la tâche

Au début du XVIIe siècle retentit le coup de clairon de Bacon appelant à un règne de l’homme, puis de Descartes qui lui promet de devenir « maître et possesseur de la nature ». Or, voilà que, deux siècles et demi après, vers la fin du XIXe siècle, le Zarathoustra de Nietzsche clame que l’homme est « quelque chose qui doit être dépassé ».

Il faudrait raconter l’histoire de ce retournement. J’espère le faire ailleurs. Je ne m’arrêterai ici qu’à une seule étape, à peu près à mi-chemin. Il s’agit de Fichte. Pour lui, il faut croire en l’homme—mais pas au sens affadi que l’expression a pris depuis lors. Dieu, l’objet traditionnel de la foi, est donné dans la loi morale. Il n’a donc pas besoin d’être l’objet d’une démonstration d’existence ; il a encore moins besoin d’être un objet de foi. L’objet de celle-ci n’est pas Dieu, mais l’homme. En dépit de toutes les apparences, malgré les maux innombrables dont il est l’auteur, il faut croire à la capacité de l’homme de faire son devoir . Ce qui est ici central n’est pas l’aveu de l’insuffisance morale des hommes concrets ; on n’a guère attendu Fichte pour la constater. Le point décisif concerne le statut même de l’humanité de l’homme. Pour le bon kantien que veut être Fichte, faire son devoir, c’est obéir à la raison, laquelle est depuis toujours la différence spécifique qui définit l’humain. La foi de Fichte ne porte donc pas seulement sur les capacités de l’homme ; elle a pour objet l’humanité même de celui-ci. Cette humanité n’est plus constatée, mais bien livrée à la croyance—et en même temps à la possibilité de l’incroyance.

Quant à la parole énigmatique de Nietzsche, elle a été l’objet d’une réception large, au prix de bien des contresens. Lui-même parlait du « surhomme ». On a aujourd’hui plus ou moins renoncé à l’expression. En revanche, on parle de plus en plus d’un dépassement de l’homme, pour lequel on forge des expressions du genre de « posthumanisme », « métahumanisme » ou « transhumanisme ». La dernière fut lancée il y a déjà cinquante ans par un biologiste, Julian S. Huxley, frère du romancier, personnage officiel très fêté qui finit sa carrière comme premier président de l’UNESCO : « L’espèce humaine peut, si elle le veut, se transcender elle-même. Non pas de façon sporadique, un individu par ci, à sa façon, un autre par là, à la sienne, mais bien dans sa totalité, comme humanité. Il nous faut un nom pour cette croyance nouvelle. Peut-être que ‘transhumanisme’ pourrait convenir: l’homme restant homme, mais se transcendant soi-même et réalisant de nouvelles possibilités de sa nature humaine et pour celle-ci ». Le rêve d’une telle transformation n’a depuis lors guère quitté la conscience occidentale. Et ce, d’autant plus que les progrès de la biologie viennent au secours de ce rêve ancien, en nous promettant un « avenir posthumain » comme conséquence de la révolution biotechnologique .

2) Le coût de l’humanisme

Pour cette première difficulté, l’homme n’est pas assez. Pour la seconde, à l’inverse, il est trop. L’humanisme se heurte à l’objection de « spéciesisme ». Le terme a été forgé en 1970 par le psychologue britannique Richard D. Ryder. L’humanisme n’est-il pas une sorte de racisme pro-humain, au détriment des autres espèces animales, voire végétales qui peuplent la planète ?

L’orgueil humain, l’anthropocentrisme, est depuis fort longtemps l’objet des sarcasmes des philosophes. Il serait anodin, et ne mériterait que le ridicule s’il restait théorique. Mais il a des conséquences concrètes, et dévastatrices sur l’environnement.

Dès le XIXe siècle, on voit apparaître le rêve d’une terre délivrée de l’humain. Le jeune Flaubert écrit en 1838 : « les arbres pousseront, verdiront, sans une main pour les casser et les briser ; les fleuves couleront dans des prairies émaillées, la nature sera libre, sans homme pour la contraindre, et cette race sera éteinte, car elle était maudite dès son enfance ».

Quant à notre aujourd’hui, il faudrait donner la parole aux représentants les plus extrêmes de l’écologie. Par exemple à ceux qui prêchent l’extinction volontaire de l’espèce. Ou à ceux qui subordonnent le souci de l’humain au culte de la Terre. Auguste Comte l’appelait déjà le « Grand Fétiche ». Certains de nos contemporains y voient carrément une divinité.

3) Le point d’appui

La difficulté la plus dirimante est peut-être celle du point de référence à partir duquel juger la qualité de l’humain.

Sartre pose le problème de façon sarcastique dans sa conférence de l’immédiate après guerre, L’Existentialisme est un humanisme. Il y caractérise l’humanisme dont il ne veut pas en citant une phrase de Jean Cocteau. Celui-ci s’était exclamé devant une merveille de la technique : « l’homme est épatant ». Sartre fait remarquer que l’« on ne peut admettre qu’un homme puisse porter un jugement sur l’homme ». Car c’est être juge et partie. Il rappelle que jamais un animal n’a fait l’éloge de l’homme. Cette dernière remarque prend d’ailleurs un relief tout particulier de nos jours, lorsque la conquête technique de la nature met en danger de nombreuses espèces animales et menace de vider la terre de toute autre vie qu’humaine.

Sartre oppose à cet humanisme sa propre conception d’un humanisme selon lequel « il n’y a pas d’autre univers qu’un univers humain […] il n’y a d’autre législateur que <l’homme> lui-même ». Sans discuter sur le fond, on me permettra une remarque : la situation est encore pire : si la loi ne vient que de l’homme, non seulement il n’y a pas, de fait, de jugement sur l’homme extérieur à l’homme, mais encore, de droit, un tel jugement est impossible.

La question reste posée. Elle l’était d’ailleurs depuis très tôt. Elle reçoit, par exemple, une réponse narrative dans un texte arabe du Xe siècle, une des épîtres des « Frères Sincères », la plus longue de celles-ci . Ces « Frères Sincères » restés anonymes étaient sans doute des adeptes d’une forme extrême du chiisme, dite « Ismaélienne ». Dans ce long récit, peut-être influencé par la pensée indienne, un procès est intenté à l’homme par les animaux à propos de la domination exercée par celui-ci : l’homme domestique les bêtes, les soumet à la corvée et, tout brutalement, les capture et les dévore. L’homme doit se défendre. Devant qui ? Le juge, qui écoute successivement les plaidoiries des deux parties avant de se prononcer, est le roi des Jinns. Ceux-ci sont, dans la croyance islamique, des créatures intermédiaires entre l’homme et l’ange. Ils sont donc en position de neutralité. Mais que faire quand on ne croit pas au roi des Jinns ?

4) L’origine de l’humain

Le problème qui se pose est celui de l’origine même de l’humain. On a vu que l’humanisme exclusif tentait de faire de l’homme sa propre origine, au prix de contorsions logiques.

Depuis quelques décennies, des biologistes tendent à montrer dans l’homme le produit tout à fait contingent, nullement « voulu » par une quelconque instance, d’une série de hasards. Jacques Monod, dans Le Hasard et la nécessité, livre qui a eu un grand succès dans les années 70, l’exprimait avec un certain bonheur d’expression . La naissance de la vie, puis l’évolution de l’espèce humaine, sont dus à une série de coups heureux—heureux pour nous, s’entend. Nous avons gagné au jeu de Monte-Carlo.

L’ennui est que cette façon de voir les choses induit certains sentiments. Celui qui a gagné à la loterie, nous ne pouvons pas le respecter. Ni même l’admirer, puisqu’il n’a rien fait pour mériter ce qui lui arrive. Le seul sentiment que nous puissions entretenir à son égard est l’envie. On pourrait se demander si le sentiment dominant notre époque ne serait pas ce paradoxe d’une envie envers soi-même. Auquel cas il ne serait pas étonnant que les représentants les plus virulents de cette attitude soient… certains verts !

Il y a plus. A supposer que notre existence soit le fruit du hasard, ce n’est pas le cas de celle de nos descendants. Leur existence dépend de moins en moins de la nature et de l’instinct, et de plus en plus de nous, et plus que jamais avec les progrès du contrôle des naissances et des technologies de la reproduction. Du coup, c’est l’existence de l’espèce entière qui est entre les mains de la génération présente. Or, pourquoi serait-elle en droit de se perpétuer ? De quel droit refiler à ses enfants cette existence sur laquelle ils ne peuvent évidemment pas encore se prononcer, et que la génération présente n’a jamais été en état de choisir ?

IV. Conclusion : l’humanisme classique comme modèle d’une réponse

Devant ces quatre difficultés, comment se tirer d’affaire ?

La redécouverte d’un humanisme au premier des deux sens que j’ai distingués, à savoir celui d’un rapport au classicisme, pourrait nous aider à sortir des impasses de l’humanisme au second sens. De la sorte, une surprise nous attendrait : l’humanisme le plus ancien, voire le plus ringard, pourrait venir au secours de son homonyme plus moderne et plus progressiste.

J’ai déjà eu l’occasion de réfléchir sur ce qui me semble être le modèle fondamental du rapport européen à la culture à travers une série de métaphores et de concepts. Parmi les métaphores : la « voie romaine », qui m’a fourni le titre du livre où j’ai étudié ce rapport, l’aqueduc, etc. Parmi les concepts : la secondarité, l’adoption inverse, l’inclusion telle qu’elle se distingue de la digestion, la renaissance telle qu’elle se distingue de la réviviscence, etc. J’ai consigné ces résultats dans un livre déjà vieux de quinze ans . En conséquence, je n’y reviendrai pas. Le rapport que j’ai tenté d’expliciter définit en tout cas ce que l’on a appelé « humanisme » au premier des deux sens, celui des humanistes de la Renaissance.

Je ne me fais ici aucune illusion sur la probabilité d’un retour aux études classiques comme discipline centrale de l’éducation secondaire. Bien entendu, je n’aurais moi-même rien contre, et serais prêt à procéder à leur défense et illustration. Ma femme et moi avons fait faire des langues anciennes à nos enfants, qui ne s’en plaignent pas. Mais la question n’est pas là. Je voudrais moins plaider pour les humanités classiques que pour l’attitude qu’elles supposent et fomentent à leur tour. Elle pourrait fournir un modèle pour sortir des impasses de notre humanisme, de notre antihumanisme, et de notre antiantihumanisme—je m’arrête là…

Le modèle moderne de l’humanisme est celui de l’homme comme « maître et possesseur de la nature », selon la trop célèbre formule de Descartes. Je proposerais de lui opposer le concept paradoxal de l’homme comme plénipotentiaire de ce qui le précède, qu’on nomme ce Précédent des noms que l’on voudra. J’en proposerais pour ma part deux, qui ont l’avantage d’être des plus classiques : Dieu et la Nature. Le plénipotentiaire a, comme le nom l’indique, la pleine puissance ; mais en même temps, il tient sa puissance de l’instance qui la lui a conférée, et devant laquelle il se sait responsable. On lui a confié le rôle de représenter, par exemple, un Etat dans la négociation d’un traité. Mais il n’a nullement le droit de faire n’importe quoi, par exemple de trahir les intérêts qu’il est censé défendre. De la sorte, il a puissance, mais cette puissance ne lui appartient pourtant pas.

Le rapport « humaniste » au passé est marqué par une admiration mêlée de gratitude envers ce qui précède. On pourrait peut-être ramasser tout cela sous un seul mot. Je proposerais celui de piété, au sens que lui donnait Virgile et qui parle encore dans notre expression « piété filiale ».

La piété est un rapport souple à ce qui précède. Elle consiste à savoir dépendant de ce qui nous précède, mais en même temps investi d’une mission. La piété est chez Virgile la vertu du héros de l’épopée qui est son chef d’œuvre, Enée, fondateur mythique de Rome. La piété est ce dont fait preuve Énée envers son père. Elle ne consiste pas, si j’ose dire, à l’avoir en permanence sur le dos, littéralement (comme le vieil Anchise) et métaphoriquement. La piété d’Énée est à son plus haut point quand il enterre son père. Il faut aussi savoir enterrer, mais sans oublier ceux qui nous ont précédé, et surtout sans oublier qu’ils survivent aussi en nous. Savoir que nous avons eu des parents nous permet de comprendre que nous sommes aussi destinés à être des parents. Nous reconnaître un passé libère l’avenir en nous.

Dans la même collection

-

Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? - Jean-Hugues Barthélemy

BarthélémyJean-HuguesUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? par Jean-Hugues Barthélemy, Recherches contemporaines de la philosophie, Paris 8

-

Les humanités réactionnaires - Thierry Ménissier

MénissierThierryUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Les humanités réactionnaires par Thierry Ménissier

-

Les humanités aujourd'hui - Marc Fumaroli

FumaroliMarcUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Les humanités aujourd'hui par Marc Fumaroli

-

Humanités pour le post-humain - Yves Michaud

MichaudYvesUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Humanités pour le post-humain par Yves Michaud

-

Pourquoi défendre les humanités ? - Agnes Joste

JosteAgnèsUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Pourquoi défendre les humanités ? Par Agnès JosteLettres classiques, Lycée Claude Monet, Le Havre

-

La moraline et les moralistes - Jean-Charles Darmon

DarmonJean-CharlesUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" La moraline et les moralistes par Jean-Charles Darmon La tentation a souvent été grande de légitimer l’enseignement de

-

Du Rwanda à Homère et Virgile, récit d'une expérience personnelle - Ginette Vagenheim

VagenheimGinetteUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Du Rwanda à Homère et Virgile, récit d’une expérience personnelle ou comment l’Europe plongea ses racines en Afrique.

-

Actualités de Cicéron - Clara Auvray-Assayas

Auvray-AssayasClaraUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Actualité de Cicéron ? Par Clara Auvray-AssayasLangues et littératures anciennes, Université de Rouen, IUF

Sur le même thème

-

Entretien avec Sarah Orsini

OrsiniSarahMarlhouxRomaneEntretien avec Sarah Orsini par Romane Marlhoux pour le projet EVEille.

-

Histoire de la pédophilie Avec Anne-Claude Ambroise Rendu

Véritable baromètre des mœurs, les réactions au crime sexuel sur enfant esquissent l’histoire morale, culturelle et juridique d’une longue indifférence envers les agressions sexuelles, même lorsqu

-

Influenceur… un nouveau métier ? avec Anaïs Szkopinski

Depuis quelques années, les vidéos d’influenceurs fleurissent sur la toile. S’adressant à leurs communautés, à des followers, ils exposent leurs avis sur des produits ou des services, s’inscrivant

-

DIALOGUE INTER-ATLANTIQUE SUR LES QUESTIONS DE RACE ET RACISME (avec John SOLOMOS dans le cadre du …

Séminaire Racisme et Antisémitisme | Mercredi 6 janvier Séance du séminaire Racisme et antisémitisme : perspectives globales, nationales et locales par John Solomos (Université de Warwick)

-

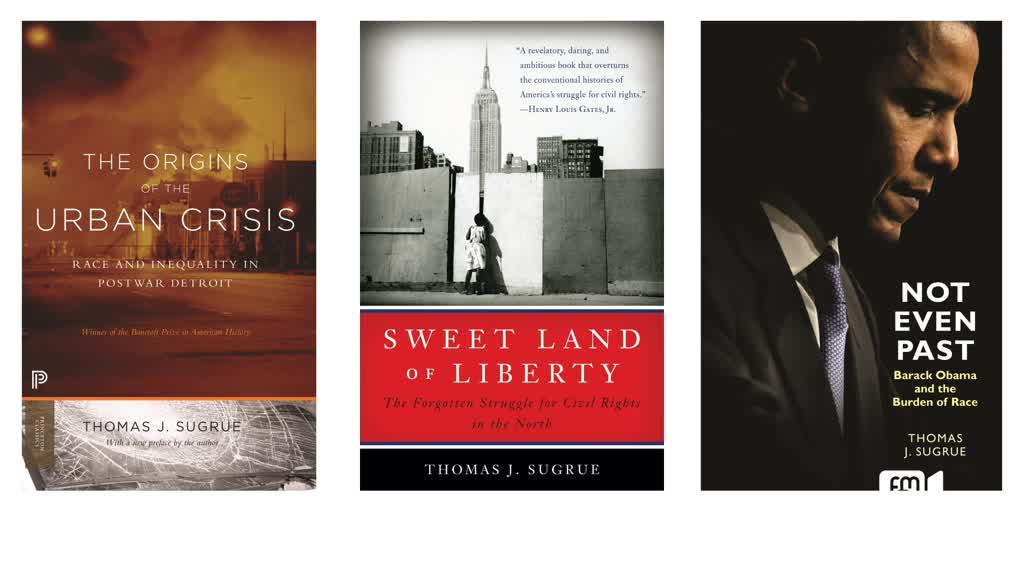

THE LONG STRUGGLE FOR RACIAL JUSTICE IN THE UNITED STATES (avec Tom SUGRUE dans le cadre du séminai…

SugrueThomas J.Le séminaire de la Plateforme internationale sur le Racisme et l’Antisémitisme (PIRA) entend aborder le racisme et l’antisémitisme comme des phénomènes à la fois globaux, nationaux et locaux, et

-

Swimming up the waterfall: Researching the permanence and ephemerality of 4chan/pol/

BachDanielSwimming up the waterfall: Researching the permanence and ephemerality of 4chan/pol/ From Anonymous to QAnon and LOLcats to Pepe the Frog, the infamous forum 4chan has continued to act as a fertile

-

« PAUVRE PETIT BLANC » (par Sylvie LAURENT dans le cadre du séminaire PIRA)

LaurentSylvieSylvie Laurent présente son livre Pauvre petit Blanc (Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2020). Elle y dévoile les origines d’un mythe : le supposé déclin et la prétendue stigmatisation

-

L'Odyssée du Geek, trajectoire d'un mot et d'une culture

Du 27 au 28 juin 2020, l'équipe organisatrice du Bordeaux Geek Festival a transposé son événement en virtuel en raison des conditions sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19. Sur la plateforme

-

Prothèses et humains augmentés

Du 27 au 28 juin 2020, l'équipe organisatrice du Bordeaux Geek Festival a transposé son événement en virtuel en raison des conditions sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19.

-

Présentation, état des lieux, rétrospective et ambitions du projet RESET

Le 10 avril 2019, la Chaire RESET fête son deuxième anniversaire en organisant une journée d'étude sur les Mutations des systèmes électriques entre perspective sociétale et coopération(s)

-

Une approche spatiale de la déportation des Juifs de France

PinolJean-Lucpar Jean-Luc Pinol, professeur émérite d'histoire à l'ENS Lyon, sur la base de ses travaux et de son établissement de plusieurs sites d'information géographique. Jean-Luc Pinol nous fait partager ce

-

Ecole doctorale - conférence #3 de Marie Ekeland - " Economie, société, humanisme : quel numérique …

15h30 : Marie EKELAND : « Economie, société, humanisme : quel numérique pour demain ? » (entrepreneuse française spécialisée dans le financement de start-up, co-fondatrice du fonds d