Chapitres

- Présentation de Michel Morange01'47"

- Introduction10'04"

- Exemples de suivi de gènes29'57"

- Les comparaisons Homme-Chimpanzée14'15"

- Conclusions scientifiques et philosophiques13'16"

- Questions16'39"

Notice

L'homme et le singe - Michel Morange

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Une conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ?

Par Michel Morange, Biologiste moléculaire et historien des sciences, ENS Ulm et Université Paris 6

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

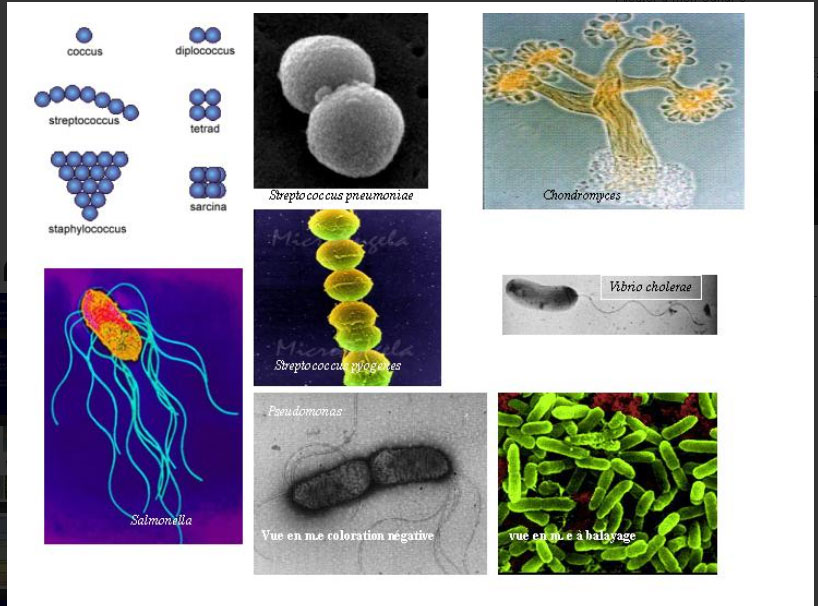

Le titre choisi mérite explication. Il ne s’agira pas de comparer l’homme et le singe, l’homme et le chimpanzé puisque celui-ci est notre « plus proche cousin », séparé de nous par 6 millions d’années d’évolution. Ces différences sont « évidentes » : dans la station verticale (ou non) ; dans la taille différente du cerveau, particulièrement de sa partie antérieure, les lobes préfrontaux ; dans les capacités cognitives, et dans l’aptitude à développer un langage ; dans la possibilité d’utiliser et de fabriquer des outils. Ces différences sont étudiées par de nombreux spécialistes de disciplines différentes qui tentent de substituer à une distinction tranchée – possession ou non de telle ou telle caractéristique – une description plus précise des différences.

Mon objectif sera autre. Il s’agira de voir ce que la connaissance des gènes et la comparaison des génomes peuvent apporter à l’explication de l’origine et de la nature de ces différences.

Je chercherai à comprendre ce qui se cache derrière les nombreux titres de journaux qui, ces dernières années, ont annoncé qu’« un seul gène a conduit à l’être humain », décrit « le gène qui nous donne de plus gros cerveaux » ou annoncé que « des scientifiques ont identifié les gènes qui rendent les hommes plus intelligents que les chimpanzés ». Quelle valeur doit-on accorder à de telles affirmations ?

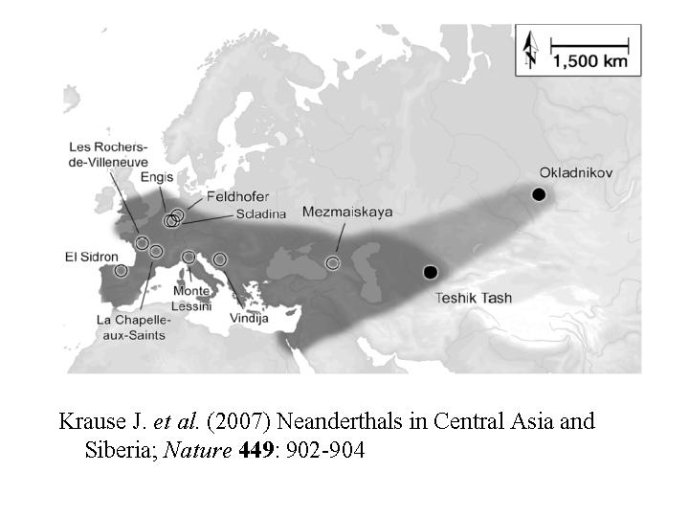

La connaissance que nous avons aujourd’hui des gènes et de leurs séquences est utilisée pour deux usages assez différents ; d’abord, pour positionner des restes humains fossiles sur l’arbre évolutif. La comparaison des séquences d’ADN a permis de confirmer que l’homme de Neandertal n’était pas l’ancêtre de l’homme moderne. Plus récemment, des analyses d’ADN ont montré que certains fossiles humains trouvés en Asie Centrale étaient de type « Homme de Neandertal », ce qui a étendu le territoire peuplé par cette espèce pré-humaine. Dans ces cas, l’information génétique est utilisée simplement comme un marqueur d’identité ou de non-identité. Son contenu informationnel, ce qu’elle nous dit sur les fonctions des gènes, est ignoré. C’est un usage analogue que l’on fait de la technique d’amplification des gènes, la PCR, en police scientifique : les séquences d’ADN permettent d’identifier un criminel (ou d’innocenter un suspect). Elles ne disent rien sur les caractéristiques physiques ou psychologiques de la personne considérée.

La comparaison des génomes peut nous apporter plus : une explication de l’origine et de la nature des différences observées, par l’analyse des fonctions des gènes qui ont varié au cours de l’évolution récente. L’argument que je développerai dans cette conférence est que nous avons tous, scientifiques et non-scientifiques, une vision naïve des variations génétiques qui seraient à l’origine de l’être humain moderne. Le principal mérite des résultats apportés par les comparaisons de génomes est, au moins pour l’instant, de nous obliger à renoncer à cette vision naïve.

Pour ce faire, je vais d’abord considérer les travaux qui se sont focalisés sur des gènes particuliers, dits « candidats » ; puis les résultats apportés par une comparaison globale des génomes. Des recherches précédentes, je tirerai quelques conclusions scientifiques et philosophiques.

De plus amples informations sur les méthodes de comparaison des génomes, les difficultés rencontrées, et les problèmes particuliers posés par le séquençage de l’ADN ancien extrait de fossiles sont données dans les autres conférences de cette série. Je voudrais compléter ces informations par la description des différents types de variation génétique, et la manière de les identifier : celles qui sont « neutres », « positives » ou « négatives ». Une mutation est dite « positive » si elle confère à l’organisme qui la possède un avantage sélectif par rapport aux organismes qui ne la possèdent pas ; plus souvent, une mutation se révèle négative et constitue un fardeau pour l’organisme qui la porte ; plus souvent encore, les mutations sont neutres. Les mutations avantageuses, qui permettent une meilleure adaptation, ont tendance à envahir la population, et les mutations désavantageuses à être éliminées sous l’action de la sélection naturelle. Cette règle de principe ne s’applique cependant pas toujours. Une mutation avantageuse peut être perdue, et une mutation désavantageuse fixée : ceci est particulièrement vrai si la population considérée est formée d’un petit nombre d’individus.

Lorsque l’on compare deux génomes, on observe des différences correspondant à des mutations survenues dans l’une ou l’autre des espèces depuis leur séparation. Il existe deux méthodes qui permettent de savoir si ces variations ont été sélectionnées ou non, si elles étaient positives ou neutres. Le code génétique étant dégénéré – plusieurs triplets différents des nucléotides constituant l’ADN peuvent coder pour le même acide aminé -, toutes les variations de nucléotides ne conduisent pas à des variations d’acides aminés. La première méthode consiste à mesurer le rapport du nombre de mutations qui ont conduit au remplacement d’un acide aminé par un autre sur le nombre de celles qui n’ont pas eu d’effet, et de comparer la valeur obtenue à celle que donneraient des variations aléatoires. Si le rapport est un, l’évolution a été neutre ; si le rapport est plus grand que un, il y a eu une pression de sélection positive en faveur de la nouvelle forme protéique. La deuxième méthode s’intéresse aux séquences d’ADN situées de part et d’autre de la variation étudiée. S’il y a une pression de sélection positive, c’est tout le fragment d’ADN contenant la variation sélectionnée qui va envahir la population, provoquant une diminution de la variabilité génétique naturelle dans les séquences qui entourent la mutation qui a été sélectionnée. Un tel appauvrissement de la diversité est d’autant plus facile à observer que l’action de la sélection naturelle a été récente.

1. L’étude des gènes candidats

Un gène candidat est un gène dont on a de bonnes raisons de penser que ses variations ont contribué aux différences entre l’homme et le chimpanzé. Les raisons peuvent être multiples. Sa « fonction » supposée dans l’organisme peut être un bon critère de choix : l’évidence que des mutations de ce gène altèrent une ou des caractéristiques considérées comme proprement humaines sera un élément important dans la décision d’étudier ce gène; son profil d’expression aussi : un gène exprimé dans les lobes préfrontaux sera examiné avec attention. D’autres critères peuvent s’ajouter : le gène considéré a muté depuis la divergence entre la lignée de l’homme et celle du chimpanzé ; dans certains cas, on sait en outre que ces variations ont été retenues par une pression de sélection positive. Ajoutons que tout chercheur ayant travaillé de nombreuses années sur une famille de gènes aura tendance à considérer que ces gènes sont importants, et à en faire des gènes candidats !

Pour illustrer ces travaux, nous allons considérer quelques exemples de gènes candidats dont la découverte et la caractérisation ont été ces dernières années l’objet d’une couverture médiatique intense.

Le premier exemple est celui du gène MYH16, codant pour une des chaînes lourdes de la myosine. La myosine est une protéine essentielle pour le fonctionnement des muscles. Le gène MYH16 code pour une forme de myosine exprimée dans les muscles de la mâchoire. Une mutation, qui s’est produite il y a 2,3 millions d’années dans la lignée humaine, a inactivé le gène.

Les auteurs de cette étude proposaient que la mutation avait provoqué une diminution importante et brutale de la taille des mâchoires, ce qui avait permis une réorganisation structurale de la face et du crâne, et l’accroissement de taille du cerveau.

Remarquons que cette mutation est survenue relativement tard dans l’évolution humaine, bien après la séparation avec l’ancêtre du chimpanzé. Néanmoins, il est vrai que la taille du cerveau des hominidés s’est accrue depuis deux millions d’années. Le plus difficile à expliquer est autre : quel avantage sélectif immédiat pouvait représenter cette mutation ? Comment les premiers individus, aux mâchoires fonctionnellement déficientes, ont-ils pu survivre en attendant l’avantage sélectif que leur procura, peut-être, l’augmentation ultérieure de taille de leur cerveau ? Ajoutons que l’homme de Neandertal a de grosses mâchoires et… un gros cerveau !

Le deuxième exemple est celui du gène FoxP2, encore appelé « gène du langage ». Les premières observations ont été faites dans une famille britannique dans laquelle une mutation dominante altérait l’expression linguistique. Les individus atteints étaient incapables de mettre en œuvre certaines règles de grammaire comme, par exemple, d’accorder les temps des différents verbes d’une phrase. Une deuxième famille fut trouvée porteuse d’une mutation semblable, mais, par chance, celle-ci correspondait dans cette famille à une translocation d’un chromosome. Pour un généticien un tel type de mutation ouvre la voie à l’isolement et à la caractérisation du gène, ce qui fut fait assez rapidement. Il fut alors montré que ce gène codait pour un facteur de transcription, c’est-à-dire une protéine qui contrôle l’activité d’autres gènes. Le gène a été très bien conservé au cours de l’évolution, mais a muté deux fois dans la lignée humaine depuis sa séparation avec celle du chimpanzé. Les acides aminés changés par la mutation jouent un rôle essentiel dans la fonction de la protéine. Récemment, certaines des gènes cibles de ce gène ont été identifiées : ils codent pour des protéines essentielles au fonctionnement des cellules nerveuses.

Ce gène est fortement exprimé dans le cerveau, et en particulier dans sa partie antérieure. Il est aussi exprimé dans les espèces animales capables, comme certains oiseaux, non seulement d’émettre des sons, mais de les modifier sous l’effet de l’apprentissage. Il est aussi exprimé dans le cerveau des chauves-souris qui émettent des ultrasons pour se repérer dans l’espace et localiser leurs proies, et y a rapidement évolué. L’inactivation du gène chez la souris provoque une modification des signaux sonores émis par ces animaux. L’homme de Neandertal possédait déjà la forme « humaine » du gène, ce qui est compatible avec la taille du cerveau, et les aptitudes cognitives importantes de cette espèce pré-humaine.

Tous ces résultats ont contribué à faire de ce gène « le gène du langage ». Bien qu’humoristique, le dessin qui accompagnait l’annonce par le journal Nature de la caractérisation de ce gène était révélateur : on y voyait un cochon entre deux fermiers. L’un de ces fermiers désignait l’animal comme celui qui avait reçu l’implant génétique ; le cochon, lui, s’interrogeait sur le menu du dîner, craignant d’en être le plat de résistance.

Peu de gènes ont suscité autant d’études, et l’utilisation tous azimuts des techniques les plus sophistiquées de la biologie moderne. L’abondance des données recueillies montre que ce gène ne peut être « le gène du langage humain ». Il faut réexaminer toutes les expériences car je n’ai jusqu’ici retenu, comme le font d’ailleurs souvent les auteurs de ces travaux, que les résultats qui étaient favorables à l’hypothèse que ce gène était « responsable » du langage humain.

Les individus dont le gène est muté ne sont pas affectés seulement dans leur expression orale, mais ils présentent un ensemble de déficits cognitifs, et une altération du contrôle des muscles de la bouche et de la face. Le déficit est inscrit dans la structure cérébrale, puisqu’il est facilement détectable par des examens d’IRM. Le gène FoxP2 est exprimé dans de nombreux autres organes que le cerveau. Il intervient rarement seul, mais souvent en association avec d’autres gènes de la même famille comme FoxP1.

Le gène FoxP2 n’est donc pas le gène du langage humain. Mais il n’en est pas pour autant un gène inintéressant : il mérite d’être étudié avec soin. La complexité des résultats obtenus à partir de l’étude de ce gène montre bien la complexité du problème à résoudre, et l’inadaptation de nos modèles tellement naïfs. Le langage humain n’est certainement pas apparu en un jour, sous l’effet d’une seule mutation, mais la variation du gène FoxP2 a peut-être participé à la longue série de mutations qui ont conduit à l’être humain moderne.

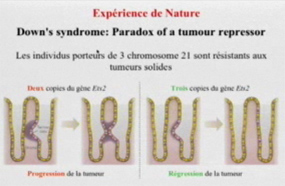

L’exemple des gènes de microcéphalines est analogue à l’exemple précédent, même s’il est moins riche. La mutation de ces gènes provoque dans l’espèce humaine la formation de cerveaux de petite taille : un argument indirect pour suggérer que la forme normale du gène contribue à la formation du « gros » cerveau de l’homme, hypothèse qui est en bon accord avec le rôle apparent de ces gènes dans la division cellulaire. Ces gènes sont exprimés dans le cerveau en formation. Des variants de deux au moins de ces gènes ont été sélectionnés positivement au cours du processus de formation de l’être humain moderne.

Si on a beaucoup parlé de ce gène, c’est en grande partie à cause des résultats obtenus par un chercheur américain d’origine chinoise Bruce Lahn. La pression de sélection sur ces gènes n’aurait pas disparu : ils continueraient à évoluer sous nos yeux. En particulier, certains variants se seraient rapidement répandus depuis 30 000 ans dans la population humaine, et seraient aujourd’hui devenus dominants dans les populations asiatiques et européennes, mais seraient restés minoritaires dans les populations africaines. Bruce Lahn reliait l’expression de ces formes géniques particulières à la révolution néolithique, puis à l’apparition des premières civilisations.

Ces résultats ont fait beaucoup de bruit. La valeur de ces observations a été contestée. Aucune différence de quotient intellectuel n’a été trouvée entre les individus porteurs des différentes formes de ces gènes. On voit encore sur cet exemple combien sont grands les risques de schémas simplistes et de conclusions hâtives.

Parmi les gènes dont on a beaucoup parlé ces dernières années, figure aussi le gène HAR1F codant pour un ARN régulateur, et les gènes codant pour les protéines SIGLEC. Le premier bénéficie de l’attention portée aujourd’hui aux ARN régulateurs, dont on a découvert le rôle depuis seulement quelques années.Il est exprimé dans le cerveau humain en formation, dans des cellules dont on connaît le rôle majeur pour la mise en place des différentes couches du cortex. Les seconds sont moins nobles puisqu’ils codent pour des protéines exprimées à la surface de nombreuses cellules de l’organisme, en particulier les cellules du système immunitaire. Les variations de ces gènes pourraient avoir des effets majeurs sur la possibilité pour tel ou tel virus ou bactérie d’interagir avec les cellules de l’organisme, ce qui expliquerait les différences bien connues de sensibilité aux infections entre l’être humain et le chimpanzé. Nous ne sommes pas que des cerveaux : les différences être humain/chimpanzé sont multiples !

De ce rapide tour d’horizon, il est possible de tirer quelques conclusions. La première est qu’il ne faut pas passer trop vite du déficit à la fonction. Qu’une mutation d’un gène empêche un processus de se produire n’implique pas que ce gène soit celui qui contrôle ce processus. De même, il ne faut pas, dans le tableau des rôles d’un gène et des effets de son inactivation, privilégier les résultats qui sont en accord avec l’hypothèse retenue, et négliger les autres effets moins facilement interprétables. En outre, l’action d’un gène nécessite, presque toujours, celle d’autres gènes. Dans le cas de FoxP2, les gènes cibles, ceux que contrôle FoxP2, sont aussi importants pour comprendre son rôle et les effets de sa mutation que celui-ci. Or ces gènes cibles n’ont pas forcément varié ente l’homme et le singe, et ont donc pu échapper à la recherche des différences génétiques.

2. Résultats apportés par les approches systémiques

Les difficultés, décrites précédemment, d’une approche ciblée sur des gènes candidats ont conduit beaucoup de chercheurs à privilégier une approche plus systématique autorisée par la connaissance de la séquence complète des génomes, consistant à rechercher toutes les variations génétiques sans a priori sur leur importance relative.

La première difficulté à laquelle se heurte une telle approche systématique est le grand nombre de variations. Si le pourcentage de variations ponctuelles (par substitution d’une base à une autre dans l’ADN) est faible – la valeur admise aujourd’hui est de 1,23% -, cela représente néanmoins, pour un génome de 3 milliards de paires de bases, le chiffre de 37 millions de variations élémentaires ! Auxquelles il faut ajouter l’insertion ou la délétion de courtes séquences d’ADN, les indels, et les événements plus importants comme la duplication de gènes ou de parties de chromosomes. On considère aujourd’hui que la « vraie » différence entre l’être humain et le chimpanzé, tenant compte de tous ces types de variations, est de l’ordre de 6 à 7%.

Parmi toutes ces variations, une petite partie seulement est responsable des différences observées entre l’être humain et le chimpanzé. La difficulté est qu’il est impossible, a priori, de savoir lesquelles. On peut, comme nous l’avons vu, repérer parmi les gènes qui ont varié, ceux qui l’ont fait sous l’action de la sélection naturelle. Un tel exercice a été tenté sur la moitié du génome de l’être humain et du chimpanzé. Depuis la séparation de l’ancêtre commun, 154 des gènes humains ont varié sous l’action de la sélection naturelle et 233 des gènes du chimpanzé : résultat que l’on pourrait résumer en disant que, contrairement à ce que nous penserions sans doute intuitivement, la sélection naturelle a plus façonné le chimpanzé que l’être humain. Les résultats ne sont pas meilleurs si l’on s’intéresse aux fonctions des gènes qui ont été sélectionnés positivement. Si l’on retrouve bien dans la lignée humaine le gène FoxP2, la catégorie fonctionnelle de gènes qui a le plus évolué est celle des gènes codant pour les enzymes intervenant dans le métabolisme des acides aminé ; un changement qui est peut-être la conséquence de la modification des habitudes alimentaires entre le chimpanzé et l’être humain.

La duplication des gènes est considérée depuis longtemps comme un des mécanismes évolutifs permettant la création de « nouveauté » : une des copies du gène dupliqué peut conserver la fonction ancestrale, et l’autre copie acquérir de nouvelles fonctions. La comparaison être humain/chimpanzé semble cette fois plus en faveur de l’être humain. Depuis l’ancêtre commun, le génome humain a acquis 689 nouveaux gènes par duplication (et perdu 86 gènes), et le génome du chimpanzé n’en a acquis que 26 et perdu 729. Mais les valeurs obtenues pour l’espèce humaine n’ont rien d’exceptionnel. Depuis la séparation de leur dernier ancêtre commun, séparation deux fois plus ancienne que celle de l’être humain et du chimpanzé, les souris et les rats ont acquis respectivement 1405 et 1355 gènes par duplication (et perdu 562 et 1120 gènes). Et après qu’ils se soient séparés de leur ancêtre commun et jusqu’à ce qu’ils se soient différenciés à nouveau pour donner les chimpanzés et les êtres humains, les primates ont perdu des gènes (160) alors que les rongeurs en ont acquis près de 1400 avant de se différencier en rats et souris ! Lorsque l’on centre les études sur la duplication des gènes, rien de particulier ne distingue l’espèce humaine des autres espèces.

Un dernier ensemble d’études a porté non pas sur la structure des gènes, mais sur leur taux d’expression, c’est-à-dire sur la quantité de protéines qui est produite à partir de l’information génétique qu’ils contiennent. L’idée que les événements importants de l’évolution ont pu être, non pas des variations de la structure des gènes, mais des variations de leur taux d’expression, est ancienne. Elle a été clairement formulée dès que la distinction entre gènes structuraux et gènes régulateurs a été introduite par Jacques Monod et François Jacob dans les années 1960. Elle fut confortée par la découverte, dès 1975, par Mary-Claire King et Allan Wilson, que les génomes de l’être humain et du singe étaient peu différents : l’interprétation qui s’imposa alors était que quelques mutations avaient touché des gènes régulateurs essentiels, et affecté ainsi l’expression d’un grand nombre de gènes. Un tel modèle permettait de concilier le faible taux de variation génétique entre l’être humain et le chimpanzé, et l’importance des différences morphologiques et fonctionnelles.

Les techniques de la post-génomique permettent d’estimer rapidement les différences d’expression génétique entre des organismes génétiquement proches. Appliquées à l’être humain, au chimpanzé et au singe rhésus, par le groupe de Svante Pääbo, ces techniques révélèrent des différences significatives. Alors que la comparaison des profils d’expression des gènes dans le foie et le sang montrait des différences faibles, et directement proportionnelles au temps depuis lequel les espèces avaient divergé, dans le cerveau une forte différence d’expression semblait s’être produite spécifiquement dans la lignée humaine.

De telles études exigent que l’on dispose d’ARN de bonne qualité, ce qui est difficile quand on opère comme ici à partir de prélèvements post mortem. La valeur de ces premiers résultats a, pour cette raison, été critiquée. Des études plus récentes conduites par le même groupe sur des échantillons de qualité contrôlée ont abouti à des résultats totalement opposés. Les différences d’expression observées entre l’être humain et le chimpanzé peuvent être expliquées par un modèle de variation neutre, aléatoire. Seul le testicule montre, parmi les différents organes testés, un taux de variation plus élevé, et les signes d’une sélection positive, peut-être corrélée à la place prise par la sélection sexuelle chez les primates. Le cerveau est l’organe dans lequel l’expression des gènes a le moins varié ! Avec beaucoup d’efforts, les auteurs de ces études pensent pouvoir distinguer une variation d’expression plus forte dans certaines zones du cerveau, comme les lobes préfrontaux. Les gènes concernés seraient impliqués dans le métabolisme oxydatif du glucose. Ce résultat nous rappelle que la pensée a besoin de carburant, de sucre : il est difficile cependant de ne pas admettre que ce n’est sans doute pas le type de résultats dont on avait rêvé !

3. Quelques conclusions scientifiques et philosophiques

La première conclusion à tirer de la comparaison, soit ciblée, soit systématique des génomes de l’être humain et du chimpanzé était bien illustrée par la petite histoire que racontait Jeff Hecht, sur les découvertes sensationnelles qu’aurait faites une chercheuse comparant le génome de l’homme de Neandertal et celui de l’être humain. L’échange génétique entre ces deux espèces aurait été faible, mais non nul, et l’être humain moderne aurait récupéré de l’homme de Neandertal le gène de l’abstraction et du don pour les mathématiques. Par contre, l’être humain moderne posséderait en propre un gène impliqué dans les relations sociales et l’art du management.

Ce qui nous fait sourire dans cette petite histoire est que le résultat soi-disant obtenu est différent de celui que nous aurions intuitivement attendu. Ce qui nous distingue, n’est-ce pas ce don pour l’abstraction, dont les mathématiques sont l’expression même ?

La réalité des résultats expérimentaux obtenus jusqu’à aujourd’hui devrait aussi nous faire sourire car elle est exactement l’inverse de ce que nous aurions spontanément attendu. Depuis que les lignées de l’être humain et du chimpanzé ont divergé à partir de leur dernier ancêtre commun, la lignée humaine n’a pas plus « évolué » que celle du chimpaneé, ni au niveau de la structure des gènes, ni à celui de leur expression. Pis, la majorité de ces évolutions ont été neutres et, globalement, nous ne sommes pas le résultat de la « success story » de variations avantageuses. Dans les rares cas où il y a eu sélection, celle-ci a souvent concerné d’autres caractéristiques que celles que nous considérons comme humaines.

La première conclusion est qu’il nous faut donc chasser la vision naïve que nous avons de l’évolution humaine : quelques variations génétiques touchant des gènes aux fonctions « supérieures » auraient permis de faire de l’être humain ce qu’il est : un être debout, aux capacités cognitives supérieures.

La réalité est autre. La formation de l’être humain moderne est le résultat d’un grand nombre de variations, beaucoup neutres mais « fixées » dans l’espèce humaine. Les gènes qui ont varié n’ont rien « d’humains », et les fonctions qu’ils ont sont très diverses.

Tous ces résultats n’ont rien de surprenant pour un spécialiste de l’évolution. La seule surprise vient de ce qu’ils s’appliquent à nous, à notre propre évolution. Rappelons quelques résultats, plus ou moins récents, de la biologie évolutive, dont les observations faites récemment sur l’être humain et son plus proche cousin ont simplement démontré la validité. Il n’y a jamais d’évolution linéaire, allant dans un sens ; les fossiles des hominidés dont on dispose montrent au contraire une évolution buissonnante où les différentes caractéristiques humaines apparaissent séparément, mélangées à des caractéristiques archaïques. L’apparition de nouvelles caractéristiques et le phénomène de spéciation ne sont d’ailleurs pas forcément liés, pas plus dans les espèces d’hominidés que dans les autres espèces animales.

L’apparition de l’être humain moderne est un processus historique qui a duré plusieurs millions d’années, et dont les premiers pas ne permettaient pas de prévoir ce que serait le résultat final. Certaines des variations initialement fixées, d’abord neutres ou sélectionnées pour une première fonction, ont pu être ensuite sélectionnées pour l’avantage qu’elles apportaient à la réalisation d’une autre fonction, ce que les évolutionnistes appellent un processus d’exaptation. Il y a une confusion qui est entretenue par le sens ambigu du terme « origine ». L’origine peut simplement désigner le premier événement qui est survenu au cours de l’histoire. Mais l’origine est souvent aussi conçue comme l’événement qui, en lui-même, contenait déjà les développements futurs. Or ceux-ci peuvent n’être qu’une conséquence très indirecte des événements initiaux.

Ajoutons deux autres considérations pour mieux souligner cette relation complexe entre les variations génétiques, et l’évolution humaine. Supposons que l’un des gènes qui ait varié soit un gène régulateur de la transcription, et que cette variation ait permis la surproduction de facteurs de croissance qui, à leur tour, ont provoqué le développement des lobes préfrontaux. Considérons les gènes codant pour ces facteurs de croissance cellulaire : ils n’ont en rien varié structuralement au cours de l’évolution humaine. Pourtant leurs caractéristiques représenteraient, si ce scénario était exact, une partie de l’explication de l’évolution humaine.

Il est évident aussi que pour comprendre ce qui s’est passé pendant ces six millions d’années, il faudra quitter le niveau moléculaire et s’intéresser aux interactions entre cellules et à la structure du cerveau, puis aux relations entre cette structure et les capacités cognitives dont elle a permis le développement. La description moléculaire ne sera pas suffisante, et il sera nécessaire de faire appel aux compétences de spécialistes d’autres disciplines.

Concluons sur la prudence avec laquelle il faut tirer des conclusions philosophiques et éthiques de ces observations scientifiques. Beaucoup d’auteurs ont parlé de la leçon de modestie que nous infligerait cette petite distance génétique de 1% avec notre plus proche cousin. Nous avons vu que cette valeur est devenue un mythe, et que si l’on fait la somme de toutes les variations, la valeur réelle est plus forte. Mais, de toute façon, même 1% représente plus de 30 millions de différences élémentaires entre l’être humain et le singe. S’agit-il là d’une petite différence ? Et même si cette valeur était encore plus faible, qu’est-ce que cela nous dirait sur l’importance que ce petit nombre de variations a pu avoir ? Ne confondons pas variation quantitative et variation qualitative.

Et pourquoi parler, comme certains auteurs le font, d’accidents pour désigner ces variations ? Bien sûr, ces variations sont aléatoires. Mais les effets qu’elles ont provoqués ne sont pas aléatoires, dans le sens où ils dépendent des autres constituants de l’organisme, et de l’environnement en général. Nous ne sommes pas un accident de l’histoire, mais le produit d’un long processus historique initié par des variations aléatoires.

Pour en savoir plus :

Pennisi E. 2006 Mining the molecules that made our mind ; Science 313 1908-1911

Vargha-Khadem F., Gadian D. G., Copp A. et Mishkin M. 2005 FOXP2 and the neuroanatomy of speech and language ; Nature Reviews/Neuroscience 6 131-138

Khaitovich P., Enard W., Lachmann M. et Pääbo S. 2006 Evolution of primate gene expression ; Nature Reviews/Genetics 7 693-702

Pääbo S. 2001 The human genome and our view of ourselves ; Science 291 1219-1220

Dans la même collection

-

La génomique, nouvel observatoire des microbes de l'environnement

WeissenbachJeanUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Par Jean Weissenbach, Directeur du centre national de séquençage, Génoscope d’Evry

-

Peut-on concevoir la cellule comme un ordinateur qui ferait des ordinateurs ? - Antoine Danchin

DanchinAntoineUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Par Antoine Danchin, biologiste, directeur du département génomes et génétique à l’institut Pasteur

-

Pourquoi et comment faire des formes de vie nouvelles ?

MarlièrePhilippeUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? par Philippe Marlière

-

L'homme transgénique : des possibilités infinies - M. Radman, JC Weill

RadmanMiroslavWeillJean-ClaudeUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Miroslav Radman, Généticien, Université Paris 5, faculté de médecine Necker Et Jean-Claude Weill,

-

Diversité du génome humain : de l'histoire des populations humaines aux maladies infectieuses

Quintana-MurciLluisUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Par Luis Quintana Murci, Directeur de l’unité génétique évolution humaine, Institut Pasteur

-

Existe-t-il une génétique des comportements ? - Philip Gorwood

GorwoodPhilipUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Par Philip Gorwood, Professeur en psychiatrie, Université Paris 7, Hôpital Louis Mourier (La

-

Génome et médecine prédictive - Jean-Louis Mandel

MandelJean-LouisUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Par Jean-Louis Mandel, Médecin généticien, Collège de France

-

La carte d'identité génétique - Daniel Cohen

CohenDanielUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Par Daniel Cohen, Généticien, fondateur du Généthon, PDG de PharNext

-

Génome et cancer - Mark Lathrop

LathropMarkUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Par Mark Lathrop

-

Qu'attendre de la connaissance des génomes ?- A. Fagot-Largeault

Fagot-LargeaultAnneUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Par Anne Fagot-Largeault, philosophe et psychiatre, Collège de France

-

Nouvelles questions et hypothèses sur l'origine et l'évolution des génomes - Patrick Forterre

ForterrePatrickUne conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ? Par Patrick Forterre, Directeur du département de microbiologie de l’Institut Pasteur, professeur à l’Université

-

Algues marines, génomes et biotechnologies - Bernard Kloareg

KloaregBernardAlgues marines, génomes et biotechnologies par Bernard Kloareg. Principaux producteurs primaires en milieu océanique, les algues marines constituent une variété de lignées végétales qui

Sur le même thème

-

Penser l'évolution humaine. Pratiques, savoirs, représentations

HuretRomainCohenClaudineCycle de conférences consacré à l’interdisciplinarité...

-

L'Homme #2 - Aux origines de l'espèce humaine

Brunet-MalbrancqJoëlleFromentAlainLes Causeries Sciences de la Vie et de la Terre - L'Homme #2 - Aux origines de l'espèce humaine

-

Introduction à la randomisation mendélienne

BoisselMathildeIntervention de Mathilde Boissel lors de la journée consacrée à la randomisation mendélienne organisée par le groupe de travail "Statistique et Génomique" du RIS, le 27 octobre 2023

-

Complex traits and mendelian randomization : clues to clinical application

Gichohi-MainaJaredPrésentation d'une application de la randomisation mendélienne

-

PNLIPRP1, type 2 diabetes and cholesterol : applying mendelian randomisation to validate biologoica…

MaurinLucasPrésentation d'une application de la randomisation mendélienne

-

La biodiversité marine à l'Anthropocène : singularités, pressions et réponses

La biodiversité marine est singulière, comme en témoigne la présence de lignées évolutives qui lui sont uniques. Elle est pourtant encore largement méconnue, car pour l'essentiel cachée à nos yeux.

-

Making Us See the Ghosts: McEwan's Expressive Visual Style Atonement and the Tradition of the New

In this paper, we offer to examine the ghosts that pervade McEwan's Atonement, both as motifs of an age-old literary tradition that have survived throughout centuries and as symptoms of a modern

-

De quel humanisme est-il question dans le transhumanisme ?

Le concept de post-humanisme renvoie à un produit de l'évolution biologique darwinienne. Il n'est pas davantage finalisé ni contrôlé que les autres phénomènes évolutifs. C'est une lame de fond, un

-

Transhumanisme entre éthique, responsabilité et créativité

Dans un contexte d'intérêt croissant et de positionnements contrastés sur le transhumanisme, un cycle de séminaires plurisdisciplinaires est organisé par le Pôle Risques avec comme objectif de

-

Le monnayage danois VIIIe-XIe siècles - importation et adaptation d'un modèle culturel

Après l'épisode des monnaies romaines, l'utilisation de la monnaie était quasiment nulle au Danemark. À l'époque viking, la monnaie est introduite dans la société danoise sous deux formes : la

-

Le serment dans la Scandinavie païenne et chrétienne : entre continuité et adaptation

Le serment constitue un des actes juridiques les plus communs dans les sociétés médiévales et intervient dans une multitude de situations pour garantir solennellement le respect d’un engagement

-

Dépayser l'origine : Peter Handke "Par les villages"

L’expérience de dépaysement se manifeste à travers celle de la séparation, mais aussi avec la nécessité de trouver de nouvelles voix, de nouvelles formes, une nouvelle communauté. Paradoxalement, c