Notice

Consulter un site de partage de ressources (Module 2.5)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

MOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC.

Semaine 2 : Devenir acteur du web social

Cours 5 : Consulter un site de partage de ressources

Thème

Documentation

Version texte

INTERNET LES AUTRES ET MOI - MODULE 2 – SÉQUENCE 5- UNIT 1

ACCÉDER À DES RESSOURCES PARTAGÉES

Sur Internet, on peut partager beaucoup de choses ! Des images, des vidéos, des

critiques de livres, des liens vers des pages qu’on a trouvé intéressantes… Celui qui

partage doit se poser la question de qui pourra accéder à ses ressources, avant tout parce

qu’il ne veut pas toujours les rendre publiques. Il les destine peut-être à un cercle d’amis.

Mais dans certains cas, il ne veut pas en limiter l’accès, car il pense que de nombreux

internautes pourront les trouver utiles.

Changeons maintenant de point de vue : un internaute cherche une image pour illustrer un

document. Il aimerait accéder à ces ressources partagées par d’autres. Comment

retrouver une image qui contient par exemple un pélican plongeant dans l’océan Pacifique

?

S’il fait une recherche sur le mot pélican dans un moteur de recherche d’images, le moteur

va s’appuyer sur les mots clés qu’il a pu associer automatiquement à l’image. Quelle

capacité un moteur a-t-il de trouver automatiquement les bons mots clés, ceux qui seront

utiles à l’internaute en quête d’images ?

La première technique consiste à analyser les textes qui entourent les images et d’en

extraire des mots-clés : c’est ce qu’on appelle le processus d’indexation automatique.

Avec un peu de chance, ces textes contiendront le mot pélican et l’expression océan

Pacifique. Mais il n’y a pas toujours de textes entourant l’image, ou bien ces textes ne sont

pas nécessairement pertinents pour décrire l’image ; par exemple on trouvera peut-être

« vacances à San Francisco », ou bien « Faune locale au printemps »... Pas l’ombre du

mot pélican…

Une technique complémentaire consiste à analyser le contenu de l’image. Si cela est très

facile pour un humain, ça l’est moins pour un programme informatique… Aujourd’hui il est

quasiment impossible de reconnaître automatiquement un pélican sur une image, à moins

de développer un programme informatique spécialisé dans la reconnaissance des

oiseaux, et même dans ce cas, il y aura des erreurs. En tout cas, pour le cas d’une base

d’images très large, non spécialisée, cela ne fonctionnera pas.

Alors comment faire ? Eh bien il n’y a qu’à mettre les humains au travail ! C’est si facile

pour eux d’associer les bons mots clés à une image ! C’est ce qu’on appelle l’étiquetage,

ou le tagging, en bon franglais ! Qui va associer des tags à une image ? Cela peut être

celui qui la dépose dans un site de partage d’images, ou encore les internautes qui,

tombant sur cette image, décideront de la décrire par des tags afin de la retrouver plus

facilement. En faisant cela, ils en bénéficieront eux-mêmes pour leur prochaine recherche,

mais ils en feront aussi profiter les autres internautes en quête de pélicans ! On découvre

ainsi un autre aspect du web social, qui s’appuie sur la contribution des internautes pour

rendre plus accessible le contenu du web.

On a donc compris que lorsque les programmes informatiques qui indexent les ressources

du web sont pris en défaut, les internautes peuvent venir à la rescousse en associant

eux-mêmes des tags.

Il est temps de faire un petit tour d’horizon des cas où l’indexation automatique des

moteurs de recherche ne peut répondre au besoin des internautes, et où les tags

apporteront beaucoup.

Il est tard et j’ai encore du travail : j’aimerais bien écouter un peu de musique qui donne de

l’énergie mais si possible sans paroles, pour pouvoir me concentrer facilement. Comment

trouver cela en ligne ? Je me rends sur mon site d’écoute de musique en ligne… et je

pose une requête « musique énergisante, sans paroles ». Si j’obtiens quelque chose, c’est

sans doute que des internautes ont tagué la musique avec ces mots-clé…

De même pour les vidéos, ou les livres : si on cherche par l’auteur ou par le titre,

l’indexation automatique fonctionnera, mais ce n’est pas toujours le cas. On cherche un

livre pour se détendre, facile à lire, et qui dépayse… voilà des mots-clés qui ne pourront

être associés en indexant automatiquement les contenus des livres. Heureusement, les

tags pourront non seulement décrire le contenu des ressources, mais aussi indiquer une

ambiance, une humeur qui y sont associées… et de ce fait, être souvent bien plus en

phase avec la façon dont les internautes formulent leurs recherches.

Prolongeons cette idée pour aborder maintenant le sujet de la recommandation

automatique.

Imaginons que je n’ai plus rien à lire. Comment trouver un roman qui va me plaire sans

retomber toujours sur les mêmes auteurs ? Là encore, le web social peut apporter une

réponse avec les services de recommandation.

C’est l’occasion de vous parler d’un site que j’aime beaucoup : librarything. Une fois

inscrit, on peut y constituer très facilement la liste des livres qu’on a lus : il suffit de

scanner le code barre avec son téléphone. Une fois le livre ajouté à ma bibliothèque, je

peux lui donner une note de 0 à 5. Quel intérêt ? Eh bien à partir de ces évaluations, le

système connaît mes goûts et pourra me recommander des livres.

Deux techniques de recommandation existent. La première consiste à recommander des

livres au contenu similaire à ceux que j’ai aimés : livres du même auteur, du même genre,

ou encore portant les mêmes tags. La seconde a une dimension sociale plus marquée, car

elle consiste à repérer les utilisateurs qui ont aimé les mêmes livres que moi : dans leur

bibliothèque, il y a sans doute des livres qu’ils ont aimés et que je ne connais pas encore.

Ces livres auront toutes les chances de me plaire !

Vous vous en doutez, on retrouve ce principe de recommandation dans bon nombre de

services en ligne aujourd’hui : vous connaissez certainement les recommandations

d’achat du site Amazon… Ces services exploitent ce qu’on appelle aujourd’hui le « Big

data » : dès lors qu’un service dispose d’un très grand nombre d’utilisateurs et des traces

de leurs activités (ce qu’ils aiment, ce qu’ils achètent, ce qu’ils consultent), il peut

commencer à faire des statistiques poussées et en tirer des informations intéressantes,

voire monnayables ! C’est cela qui permet d’offrir des services personnalisés. Cela peut

être très agréable, mais selon le cas, on peut aussi finir par trouver cela agaçant, voire

intrusif… Et on comprend le sens de cette phrase d’Andrew Lewis, qui nous alerte sur la

façon dont les fournisseurs de services gratuits se rémunèrent : « Si c’est gratuit, vous

n’êtes pas le client, vous êtes le produit qu’on vend ! » (« If you are not paying for it, you're

not the customer; you're the product being sold. »)

Vous avez maintenant une idée plus précise de ce que peuvent apporter les internautes

les uns aux autres en enrichissant le web de leurs tags ou de leurs notes et évaluations.

Ce sont des bienfaits du web social, dont on voit aussi la limite, dès lors que des acteurs

puissants s’emparent de ces données pour en tirer un profit qui ne converge pas toujours

avec notre intérêt.

Dans cette séquence, vous allez découvrir quelques sites d’accès à des ressources

partagées, de divers types : images, musique, lectures, films. Vous verrez comment les

tags et les notes, véritable indexation « par la foule », vous facilitent la recherche ; vous

pourrez même y contribuer en taguant vous-mêmes des ressources, ou en en déposant

de nouvelles. Vous vous intéresserez également aux conditions d’utilisation de ces

services : peut-on limiter l’accès à une partie des utilisateurs ? peut-on imposer une

licence d’utilisation ?

Bon travail !

Dans la même collection

-

Agir sur le web social : les bons usages et quelques bonnes méthodes (Module 2.1.2)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 2 : Devenir acteur du web social Cours 1 : Panorama du web social

-

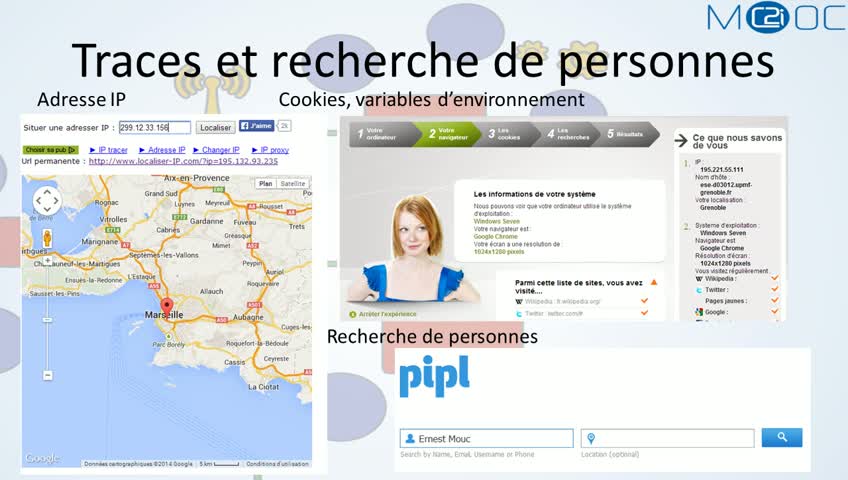

Faire une recherche de personne (Module 3.2)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 3 : Etre présent sur le web et construire son identité numérique

-

Discussion en mode synchrone (Module 4.3)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 4 : Travailler en groupe avec le numérique Cours 3 : Discussion en

-

Gérer efficacement sa messagerie (Module 6.1)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 6 : Gérer efficacement sa messagerie Cours 1 : Gérer efficacement sa

-

Les ressources du Web : ce qu’on peut en faire, sous quelles conditions ? (Module 8.1)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 8 : Diffuser, utiliser et réutiliser des ressources en ligne Cours 1

-

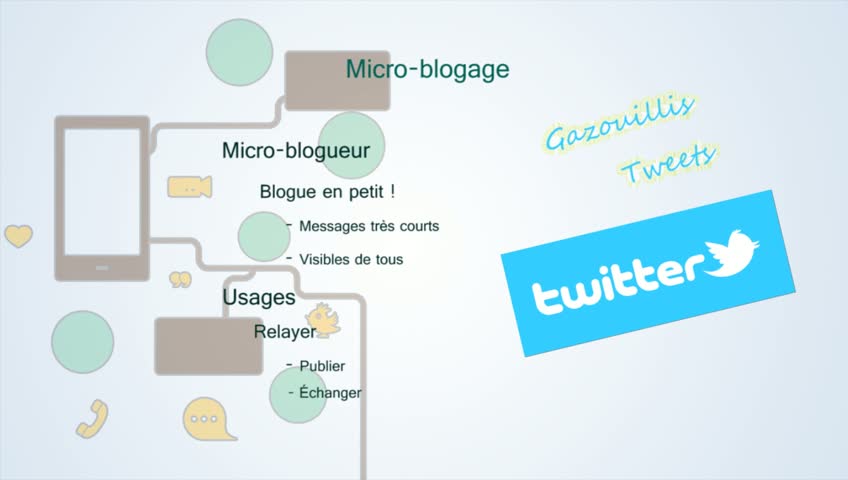

Suivre un micro-blogueur (Module 2.3)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 2 : Devenir acteur du web social Cours 3 : Suivre un micro-blogueur

-

Découvrir la démarche e-portfolio (Module 3.5)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 3 : Etre présent sur le web et construire son identité numérique

-

Produire un document numérique à plusieurs (Module 5.1)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 5 : Produire un document numérique à plusieurs Cours 1: Préambule :

-

Filtrer ses messages (Module 6.4)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 6 : Gérer efficacement sa messagerie Cours 4 : Filtrer ses messages

-

Introduction au MOOC "Internet, les autres et moi"

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. À propos du cours Ce MOOC fait partie de la collection de MOOC «

-

Maîtriser notre identité numérique, la cultiver pour en tirer les bénéfices (Module 3.1.2)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 3 : Etre présent sur le web et construire son identité numérique

-

Pour résumer : une organisation et une boîte à outils bien pensées (Module 4.1.3)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 4 : Travailler en groupe avec le numérique Cours 1 : Travailler en

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Suivre un micro-blogueur (Module 2.3)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 2 : Devenir acteur du web social Cours 3 : Suivre un micro-blogueur

-

Etudier les différents profils pour une même personne (Module 3.3)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 3 : Etre présent sur le web et construire son identité numérique

-

Décider via un sondage (Module 4.4)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 4 : Travailler en groupe avec le numérique Cours 4 : Décider via un

-

Explorer les paramètres de serveur et de protocole de votre messagerie (Module 6.2)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 6 : Gérer efficacement sa messagerie Cours 2 : Explorer les

-

Juger de la nature publique ou privée d'un échange (Module 7.4)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 7 : Rester maître de sa sphère privée sur Internet Cours 4 : Juger de

-

Suivre la veille d'un curateur (Module 2.4)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 2 : Devenir acteur du web social Cours 4 : Suivre la veille d'un

-

Travailler en groupe avec le numérique (Module 4.1.1)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 4 : Travailler en groupe avec le numérique Cours 1 : Travailler en

-

Contribuer à un wiki (Module 5.2)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 5 : Produire un document numérique à plusieurs Cours 2 : Contribuer à

-

Rester maître de sa sphère privée sur Internet (Module 7.1)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 7 : Rester maître de sa sphère privée sur Internet Cours 1 : Rester

-

Pratiquer une veille grâce au web social (Module 2.2)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 2 : Devenir acteur du web social Cours 2 : Suivre un flux de blog

-

Les recours possibles (Module 3.1.3)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 3 : Etre présent sur le web et construire son identité numérique

-

Discuter en mode asynchrone : forums et listes de discussion (Module 4.2)

DuchatelleIsabelleMOOC "Internet, les autres et moi" : cours en ligne délivré du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 sur la plateforme FUN-MOOC. Semaine 4 : Travailler en groupe avec le numérique Cours 2 : Discuter en mode

Sur le même thème

-

Participation et citoyenneté en régime numérique : vers de nouvelles dynamiques de recherche ? Vidé…

BoutéÉdouardMabiClémentLupoviciRaphaëlMichelLouiseDilé-ToustouJulesAubertRomainMobilisées en politique depuis plusieurs décennies (Vedel, 2006), les technologies de l’information et de la communication numérique (TICN), et notamment internet et le web connaissent au tournant des

-

Participation et citoyenneté en régime numérique : vers de nouvelles dynamiques de recherche ? Vide…

BoutéÉdouardDespontin LefèvreIrèneMabiClémentLupoviciRaphaëlMichelLouiseMobilisées en politique depuis plusieurs décennies (Vedel, 2006), les technologies de l’information et de la communication numérique (TICN), et notamment internet et le web connaissent au tournant des

-

L'art contemporain en temps de confinement

GirelSylviaLe 14 mars 2020 tous les lieux d’exposition sont sommés par décret de fermer leurs portes. L’art contemporain n’y échappe pas et comme la majorité des secteurs d’activités en France ce sera plusieurs

-

Controverses et médiatisation autour du halal

RigoniIsabelleSéance : Controverses et médiatisation " Vous avez dit halal ? " Normativités islamiques, mondialisation et sécularisation Colloque international, 7-8 novembre 2013, IISMM-EHESS, Salle Claude Lévi

-

Contourner la frontière par la toile. La fabrique d’un territoire communautaire par les nouvelles t…

MerzaEleonorePalestiniens et Israéliens deux décennies après Oslo : anatomie, vécus et mouvements d'une séparation Colloque du 17, 18 et 19 Février 2011, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Aix-en

-

-

[COLLOQUE] FrenchTech Grande Provence and LIAvignon : L’IA de demain

FESTIVAL de L’intelligence Artificielle le 18 et 19 Novembre2021

-

[COLLOQUE] Festival de l’intelligence artificielle Avignon 2021 table ronde 1

FESTIVAL de L’intelligence Artificielle le 18 et 19 Novembre 2021

-

[COLLOQUE] Festival de l’intelligence artificielle Avignon 2021 table ronde 3

FESTIVAL de L’intelligence Artificielle le 18 et 19 Novembre 2021 Table ronde 3 16h00 Les assistants personnels vocaux, généralistes ou spécifiques ? Jusqu’où personnaliser les

-

[COLLOQUE] Festival de l’intelligence artificielle Avignon 2021 introduction

FESTIVAL de L’intelligence Artificielle le 18 et 19 Novembre2021

-

-

[COLLOQUE] FrenchTech Grande Provence and LIAvignon : L’IA de demain 2em partie

L’IA doit être éthique mais peut-elle être bienveillante ?

![[COLLOQUE] FrenchTech Grande Provence & LIAvignon : L’IA de demain](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/universite_d_avignon_et_des_pays_de_vaucluse/.colloque.frenchtech.grande.provence.liavignon.l.ia.de.demain_64813/vignette.jpg)

![[COLLOQUE] Festival de l’intelligence artificielle Avignon 2021 table ronde 1](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/universite_d_avignon_et_des_pays_de_vaucluse/.colloque.festival.de.l.intelligence.artificielle.avignon.2021_64135/vignette.jpg)

![[COLLOQUE] Festival de l’intelligence artificielle Avignon 2021 table ronde 3](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/universite_d_avignon_et_des_pays_de_vaucluse/.colloque.festival.de.l.intelligence.artificielle.avignon.2021.table.ronde.3_64809/vignette.jpg)

![[COLLOQUE] Festival de l’intelligence artificielle Avignon 2021 introduction](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/universite_d_avignon_et_des_pays_de_vaucluse/.colloque.festival.de.l.intelligence.artificielle.avignon.2021.introduction_64815/vignette.jpg)

![[COLLOQUE] Festival de l’intelligence artificielle Avignon 2021 Présentation de La chaire LIA Avignon](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/universite_d_avignon_et_des_pays_de_vaucluse/.colloque.festival.de.l.intelligence.artificielle.avignon.2021.presentation.de.la.chaire.lia.avignon_64811/vignette.jpg)

![[COLLOQUE] FrenchTech Grande Provence & LIAvignon : L’IA de demain 2em partie](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/universite_d_avignon_et_des_pays_de_vaucluse/.colloque.frenchtech.grande.provence.liavignon.l.ia.de.demain.2em.partie_64819/vignette.jpg)