Notice

22 janvier 2019 - La présence des artistes africains à Paris

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

De la non-coïncidence à l’effacement : la présence des artistes africains à Paris. Séminaire « 1959-1985, au prisme de la Biennale de Paris »

22 janvier 2019.

Séance en anglais et en français

▬▬

Si l’on en croit une certaine historiographie, l’art contemporain africain aurait émergé sur le circuit mondial au lendemain de l’exposition Magiciens de la terre (1989), conçue, à l’origine, comme la quatorzième édition de la Biennale de Paris. Or, dès le début des années 1960, des artistes africains, en particulier sénégalais, exposent à la Biennale de Paris, et ce, à plusieurs reprises. Aucun d’entre eux ne sera retenu pour les Magiciens de la terre. Cette séance sera consacrée à l’étude de la participation des artistes africains aux deux événements dans une approche comparative avec les biennales de La Havane (1989) et de Dakar (1990).

▬▬

Intervenants :

Maureen Murphy (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut universitaire de France)

Lucy Steeds (école centrale Saint Martins, université des Arts de Londres)

▬▬

A propos du séminaire :

Ce séminaire ouvert à tous s’inscrit dans un programme de recherche sur la Biennale de Paris (1959-1985) initié par l’INHA qui vise à rendre numériquement accessibles ses fonds d’archive dispersés entre plusieurs sites, et à susciter une réflexion sur cette manifestation et ses significations aujourd’hui. L’objectif du séminaire est double. D’une part, mieux connaître l’histoire de la Biennale de Paris, les enjeux de sa création, la variété des arts qu’elle a accueillie, les nombreuses transformations qu’elle a subies au fil des années. De l’autre, réfléchir aux défis qu’une biennale en tant qu’objet d’étude historique pose à la recherche : devrait-on privilégier l’histoire des œuvres, des expositions, des institutions artistiques, des participations nationales, des échanges internationaux, des relations diplomatiques ? Peut-on tracer des problématiques diachroniques au-delà des particularités de chaque édition ? Faut-il restreindre l’analyse aux manifestations officielles ou inclure les activités en marge, si ce n’est en opposition à celles-ci ? Les séances de cette 2e année du séminaire se tiendront soit à l’INHA, soit, en présence de documents d’archives, à la Bibliothèque Kandinsky du Centre Georges-Pompidou ou aux Archives de la critique d’art à Rennes.

En partenariat avec la Bibliothèque Kandinsky (Centre Georges-Pompidou), les Archives de la critique d’art (Rennes) et l’Institut national de l’audiovisuel.

▬▬

En savoir plus sur la séance

En savoir plus sur le séminaire

Thème

Dans la même collection

-

Séminaire Biennale de Paris | 2 avril 2019 - Art contemporain et maoïsme

La participation des peintres paysans de la région de Houhsien (Chine) à la Biennale de 1975 : art contemporain et maoïsme Séance du 2 avril 2019

-

19 février 2019 - Venise et les biennales latino-américaines

Quelle lignée ? Modernités comparées : Venise et les biennales latino-américainesSéminaire « 1959-1985, au prisme de la Biennale de Paris » 19 février 2019. ▬▬ Afin de situer la Biennale de Paris au

Sur le même thème

-

"Des objets aux idées, la collection comme fabrique du savoir : le cas du Musée Fauvel à Athènes …

"Des objets aux idées, la collection comme fabrique du savoir : le cas du Musée Fauvel à Athènes (1810-1825)" par Alessia Zambon, session 6.4, présidée par Bruno Laurioux et Delphine Carrangeot.

-

Sol, ré, la, mi : une histoire culturelle du violon

ÉchardJean-Philippepar Jean-Philippe Échard, conservateur au Musée de la musique (Cité de la Musique — Philharmonie de Paris).

-

Traduire les avant-gardes soviétiques un siècle après Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

PoznerValérieGuichardBenjaminPerrelCatherineUne rencontre à suivre en direct depuis chez vous ! En écho à l'exposition L'Art dans la vie ! La vie dans les livres !, la BULAC vous propose une rencontre axée sur la problématique de la

-

La belle inconnue. La peinture religieuse française du XVIIIe siècle

GouziChristineLa peinture du XVIIIe siècle est souvent assimilée à la fête galante d’Antoine Watteau, aux nymphes de François Boucher ou bien encore à la peinture néo-antique de Jacques-Louis David. Pourtant, le

-

Le bleu Guimet, une histoire haute en couleur

TarlierCécylGuimetHubertavec Cécyl Tarlier et Hubert Guimet, ancien maire de Fleurieu-sur-Saône, ancien conseiller de la Métropole de Lyon, administrateur du Musée des Confluences de Lyon, auteur de l'ouvrage Jean-Baptiste

-

Chercheurs en ville #24 - L’art contemporain dans la ville

À l’occasion du prochain colloque « Création artistique et territoires », Chercheurs en ville reçoit Nathalie Boulouch, enseignante-chercheure en l’histoire de l’art à l’université Rennes 2 et

-

L'imaginaire artistique homme-machine-prothèse post-1918

RaingevalEmmanuelleEmmanuelle Raingeval, ATER en histoire de l'art contemporain à l'Université de Picardie-Jules-Verne (cette conférence fait suite à une communication scientifique tenue par E. Raingeval tenue lors du

-

Visite guidée du musée de l'Imprimerie, à l'IFAO

En 1907, l’institut quitta ses locaux de la rue Antikhana pour s'installer dans le Palais Mounira. C’est en effet à partir de cette date que le palais Mounira lui offrit son cadre prestigieux et l

-

Exposition Sendas epigráficas

L’exposition Sendas epigráficas est le fruit d’une collaboration entre des chercheurs - spécialistes de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge - et des artistes résidents de la Casa de Velázquez. En

-

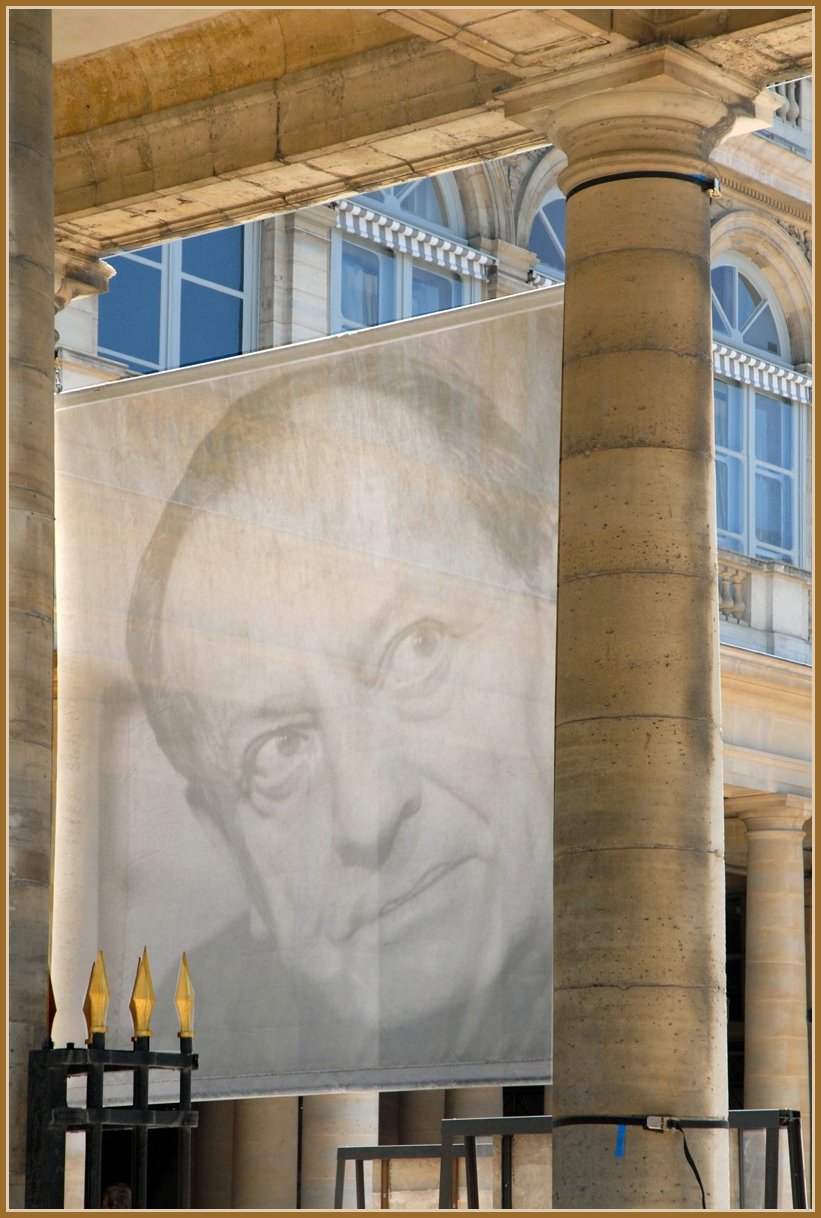

Les Musées imaginaires d'André Malraux

Saint-CheronFrançois depar François de Saint-Chéron, maître de conférences HDR en littérature contemporaine à Lettres Sorbonne Université.

-

Entretien avec Giulia Puma à propos des "Nativités italiennes" (1250-1450)

A l'occasion des Rendez-vous de l'histoire organisés de Blois, en octobre 2019, Giulia Puma nous parle de son ouvrage "Les Nativités italiennes (1250-1450). Une histoire d’adoration" publié dans

-

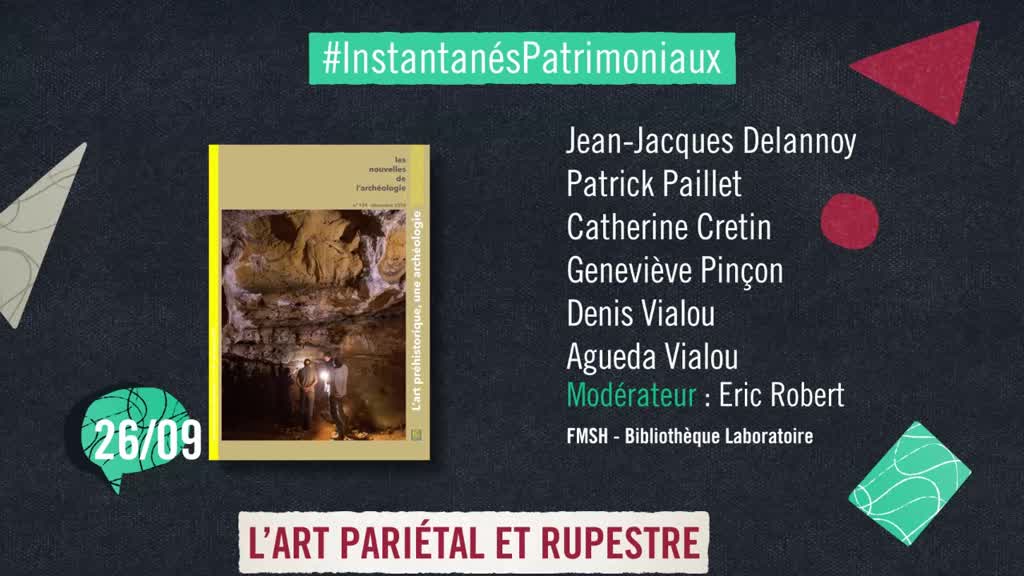

L'art pariétal et rupestre

VialouDenisPailletPatrickDelannoyJean-JacquesCretinCatherinePinçonGenevièveRobertÉricCycle Instantanés patrimoniaux | Jeudi 26 septembre Pour en savoir + : http://www.fmsh.fr/fr/diffusion-des-savoirs/30332 Rencontre autour de l'ouvrage : "L'art préhistorique, une archéologie",