Chapitres

Notice

Le populaire comme adjectif - Introduction - 27/05/2021

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Programme

- Samir Bajric (EA 4178 Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures [CPTC]) :

Réception et enjeux de l'épithète « populaire » en linguistique

[début de la vidéo : 00:00]Le terme populaire investit les sciences du langage aussi bien en diachronie qu'en synchronie. Dès lors, l'analyse linguistique mobilise l'épithète correspondante à divers niveaux. Deux d'entre eux hantent l'histoire des idées linguistiques (diachronie) et la dimension diastratique du phénomène langagier (synchronie).

La notion de linguistique populaire (allemand : Volkslinguistik ; anglais : folk linguistics) crée une véritable nouveauté dans l'histoire des préoccupations humaines liées à la faculté langagière (du Moyen-Âge jusqu’au début du XIXe siècle) . « De façon provisoire, on peut dire que le domaine de la linguistique populaire comprend tous les énoncés qu’on peut qualifier d’expressions naturelles (c’est-à-dire qui ne viennent pas des représentants de la linguistique comme discipline établie) désignant ou se référant à des phénomènes langagiers fonctionnant au niveau de la méta-communication » (E. Berkle dans S. Auroux, 1989, p. 39). L'histoire des idées linguistiques devrait, dans sa partie préliminaire, rendre hommage à cet « éveil de la conscience linguistique » qui fut « stimulé par des contacts avec des locuteurs étrangers, par l’existence et la reconnaissance d’un clivage dialectal au sein d’une communauté de langue ou par une orientation particulière de cette curiosité désintéressée que l’homme porte spontanément à lui-même et au monde qui l’entoure » (R.H. Robins, 1976, p. 9). Le rôle de la linguistique populaire ancienne est donc très étroitement lié à l’éternelle recherche du « caché ». Ce qui est « caché » fait partie de la nature, de la réalité extra-linguistique. Par conséquent, cette dimension de la langue devient l'objet de réceptions collectives de (A. Borst, 1963, R.H. Robins, 1967, D. Hymes, 1974, R. Bugarski, 1984).

Quant à la théorie linguistique, elle intègre l'épithète populaire dans le cadre des études portant sur les niveaux (registres) de langue (sphères diastratiques). C'est ainsi qu'on parle de niveau populaire (ou familier, ou, ce qui est plus symptomatique encore : niveau bas ; allemand : Umgangssprache) d'un énoncé. Ce dernier coexiste avec les niveaux vulgaire, moyen et soutenu. C'est ainsi qu'en sémantique, tout lexème cesse d'être prisonnier du domaine puissanciel (propriété de la langue en tant que système), dès lors qu'il s'approprie un sens (un sème) en discours, lequel discours constitue ipso facto le foyer naturel de la signification populaire (O. Soutet, 1995, S. Bajric, 2013).

- Vincent Chambarlhac (LIR3S UMR CNRS uB 7366) :

« Populaire », un épithète d'historien chiffonnier ?

[début de la vidéo : 43:38]L'épithète « populaire » qualifie moins un objet qu'il ne caractérise une relation, une distance. en somme, à l'image des goguettes du XIXe siècle, il s'agit de passer la barrière (Rancière) pour rencontrer le « populaire », soit l'adjectif substantivé. L'interrogation de cette distance, de cette ligne de fuite impliquerait la figure du chiffonnier, celui qui se tient aux bornes. appliqué aux historiens, cette figure emprunte autant à Walter Benjamin qu'aux Arts de faire de Michel de Certeau. Pour autant, supposer que l'épithète est distance et mise en relation implique moins une pratique de l'histoire à rebrousse-poil, soit le renversement d'une histoire d'en bas, il convoque une épistémologie des marges qui emprunte à la micro-histoire, convoque le jeu d'échelles à parcourir plus que le renversement de perspective.

Intervention

Sur le même thème

-

2. Jacques Rougerie et la Commune

AprileSylvieDemartiniAnne-EmmanuelleFureixEmmanuelDans cette table ronde présidée par Sylvie Aprile, sur le lien entre l'historien Jacques Rougerie et la Commune, Alexandre Frondizi revient sur le rapport de l'historien avec la ville, et l’importance

-

3. Jacques Rougerie et le peuple

RobertJean-LouisLa troisième conférence de la journée d’étude sur l’historien Jacques Rougerie est menée par le professeur Jean-Louis Robert et consacrée aux liens entre Jacques Rougerie et le peuple. Jean

-

6. Jacques Rougerie et la démocratie

Riot-SarceyMichèleBraibantSylvieConférence de Michèle Riot-Sarcey, professeure émérite d’histoire contemporaine de l’université Paris 8, sur l’étude du processus de démocratie à travers les travaux de l’historien Jacques Rougerie

-

Quels ouvrages écrivent les locuteurs du croissant ?

PisuRafaëlloÉtudier les parlers locaux ne se limite pas à analyser les langues en tant que système linguistique. La sociolinguistique a pour postulat de base qu'on ne peut s'intéresser à une langue sans prendre

-

Le croissant dans l’atlas sonore des langues régionales de France

Boula de MareüilPhilippeDepuis quelques années, dans le laboratoire LISN du CNRS, on développe un atlas sonore des langues régionales de France qui prend la forme d'un site web présentant une carte interactive de France,

-

Soutenance de thèse : Robert GAVRILESCU

GavrilescuRobertGarciaBrigitteSallandreMarie-AnneNystVictoriaRathmannChristianBogdanGeluSoareElenaSoutenance de thèse : Robert GAVRILESCU Description linguistique de la Langue des Signes Roumaine. Analyse de la variation linguistique et sociolinguistique dans deux régions roumaines

-

Des langues au-delà de la parole : une réinterprétation des mains négatives du gravettien

EtxepareRicardoDes langues au-delà de la parole : une réinterprétation des mains négatives du gravettien

-

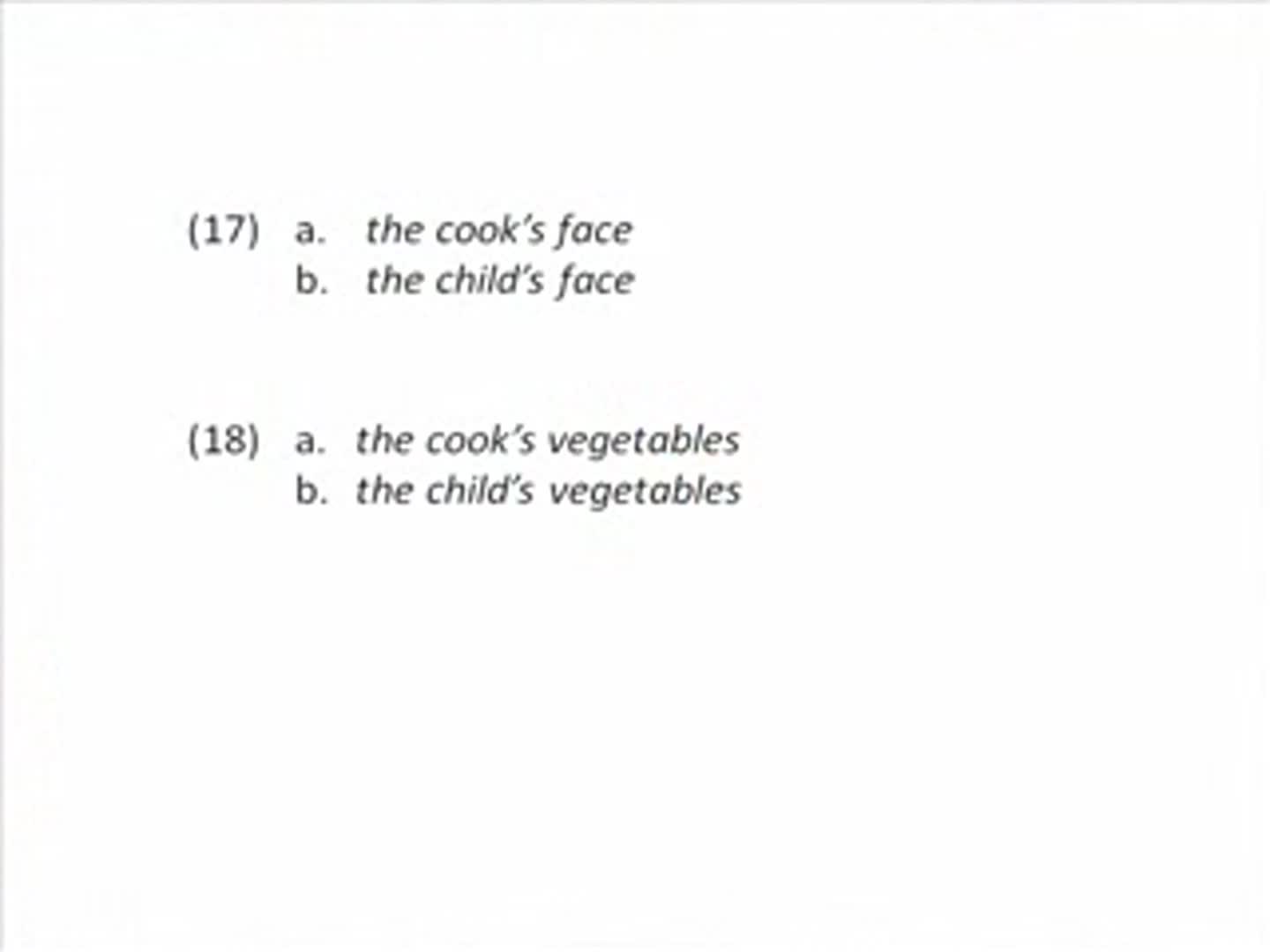

Conférence du professeur Frank Lichtenberk | Apparition et disparition des classificateurs possessi…

LichtenberkFrankConférence de Frank Lichtenberk (Université d'Auckland, Nouvelle-Zélande) | Apparition et disparition des classificateurs possessifs en austronésien / The rise and demise of possessive classifiers in

-

conférence du Professeur James A. Matisoff | Les initiales laryngales primaires et secondaires en T…

MatisoffJames A.Conférence du Professeur James A. Matisoff (Université de Californie, Berkeley) | Les initiales laryngales primaires et secondaires en Tibéto-birman | 06 mai 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à

-

conférence du Professeur Brian Joseph | On the Need for History in Doing Balkan Linguistics

JosephBrian D.Conférence du Professeur Brian Joseph (Ohio State University) | On the Need for History in Doing Balkan Linguistics | 02 octobre 2008 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)

-

ATELIER DÉSERTS. Y A-T-IL DES CORRÉLATIONS ENTRE L'ÉCOSYSTÈME ET LE CHANGEMENT LINGUISTIQUE ? | Ta…

NicolaïRobertJournée d'étude Déserts. Y a-t-il des corrélations entre l'écosystème et le changement linguistique ? | 19 octobre 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)

-

ATELIER DÉSERTS. Y A-T-IL DES CORRÉLATIONS ENTRE L'ÉCOSYSTÈME ET LE CHANGEMENT LINGUISTIQUE ? | De …

Taine-CheikhCatherineJournée d'étude Déserts. Y a-t-il des corrélations entre l'écosystème et le changement linguistique ? | 19 octobre 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)