Notice

MSH Paris Nord

Aurélie Binot - À propos du projet projet DiFUS-E- Différentes positions face aux urgences écologiques - MSH SUD

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

- Dossier

Thème

Documentation

TRANSCRIPTION Podcast AURELIE BINOT RNMSH

Le 10 octobre 2022 a eu lieu une journée de réflexion portant sur les recherches interdisciplinaires, sur les transitions écologiques et sur le changement climatique. Cet événement questionnait la place des Maisons des sciences de l’homme, MSH, et celle du réseau national des MSH dans les mises en réseau interdisciplinaire sur ces thématiques. Nous y avons interviewé des porteurs et porteuses de projets identifiés dans le cadre de ces mises en réseau ou des personnalités bénéficiant d’un financement de ce dernier.

Dans cet épisode, Aurélie Binot nous parle du projet « DiFUS-E ». Elle est anthropologue agronome au CIRAD au sein de l’unité de recherche Astre et directrice adjointe de la MSH Sud à Montpellier.

« Le projet "DiFUS-E vise à transformer la manière dont le monde de la recherche scientifique, pour les pays en développement, avec et pour les pays du Sud, se met en cohérence avec les urgences socio-environnementales. L’urgence climatique, notamment, qui appelle des transformations dans les manières de faire de la recherche avec le Sud. Ce projet va questionner les différentes positions des acteurs du monde académique face aux urgences socio-écologiques. D’où l’acronyme du projet DiFUS-E, différentes positions face aux urgences écologiques. Il va essayer de trouver des leviers de transformation en mettant à plat ces différentes positions, différentes représentations de ce qui se joue dans la recherche pour le développement avec les Sud autour des urgences socio-environnementales contemporaines. Les personnes qui sont à l’origine de DiFUS-E et qui l’ont fait vivre pendant deux ans sont des chercheuses et des chercheurs de différentes unités de recherche du CIRAD, de l’IRD et de l’université Paul-Valéry à Montpellier, également de l’Université de Montpellier. Ils viennent d’horizons assez différents en termes académiques. Il y a des anthropologues, des épidémiologistes, des politistes, des écologues, des agronomes, des économistes. Ils se sont tous réunis autour de la volonté de se questionner, d’avoir une démarche réflexive et dynamique pour partager leurs opinions et les constats qu’ils ont faits sur les défis à relever. Défis par rapport justement à ces urgences socio-écologiques, qui sont souvent dans leurs objets de recherche. Qui sont souvent au cœur de leurs projets de recherche, mais par rapport auxquels les chercheurs ne modifient pas forcément leurs pratiques, leur manière de se déplacer, la manière dont ils questionnent l’impact environnemental et énergétique de leurs activités de recherche. On a identifié des défis à relever, déjà par une prise de conscience de l’impact que ces recherches ont en termes d’impact climatique, notamment, énergétique, et la manière dont on pouvait transformer nos pratiques pour réduire cet impact.

L’approche interdisciplinaire née dans ce projet est d’abord née d’une volonté d’engagement pour faire évoluer nos propres pratiques professionnelles et les modes de fonctionnement de nos collectifs, de nos institutions, pour pouvoir mieux les mettre en cohérence avec nos valeurs, nos aspirations, et ce qui nous engage dans notre métier de chercheurs avec des acteurs du Sud. Le collectif s’est formé de manière itérative, à la base d’un petit collectif très hétérogène en termes de disciplines, qui a été co-construit et qui s’est structuré autour de trois activités. Trois activités de recherche et la perspective d’organiser un événement final autour duquel chacun s’est mobilisé. Au niveau de ce collectif, dans la mesure où il y avait beaucoup de diversité, de compétences et de disciplines différentes représentées, chacun a été vers ce qu’il savait faire et s’est inscrit sur les activités avec lesquelles il était déjà familier. Le projet est structuré sur trois activités de recherche. La première, c’est de faire un état des lieux, avec une analyse quantitative, un questionnaire qu’on a analysé, sur les pratiques des chercheurs face aux changements climatiques. Ce sont plutôt les collègues qui avaient des compétences et connaissances en biostatistiques, en épidémiologie aussi, qui s’y sont attelés. La seconde activité s’inscrivait plutôt dans une recherche qualitative sur base d’entretiens approfondis qui ont été réalisés avec des membres des six unités de recherche de Montpellier qui sont présentes dans ce collectif de projet. Elles représentaient finalement une grande diversité de disciplines, sciences de la vie et sciences sociales. Cette activité d’analyse qualitative a été menée par des collègues anthropologues et politistes essentiellement. Enfin, la troisième activité recouvrait un recensement des initiatives sur ce thème de l’engagement des chercheurs dans le questionnement de l’impact de leur recherche sur l’urgence socio-écologique. Le recensement des initiatives qui existent déjà et dans lesquelles différents chercheurs sont déjà engagés a été mené par une collègue économiste. Et enfin, les derniers mois du projet ont été consacrés à l’organisation d’un événement final avec l’ensemble de ce collectif, par un travail interdisciplinaire qui visait à revisiter de manière transversale tous les résultats qui ont été produits pendant le projet.

Qu’apportent les SHS dans ce projet ? Quand on parle d’urgence socio-écologique, on a tendance parfois à réduire la question à la problématique environnementale, donc finalement à des phénomènes biologiques, bioclimatiques. Or ces phénomènes ne peuvent pas être compris et traités sans prendre en compte aussi toute la dimension sociale. Donc l’impact évidemment de l’activité anthropique, mais au-delà de ça, les réponses politiques, sociales, les contraintes économiques, un tas de choses qui peuvent être questionnées par les sciences humaines et sociales. Les compétences de nos collègues en sciences humaines et sociales dans ce projet ont été largement mises à contribution pour réaliser des enquêtes, des entretiens et analyser le discours des personnes qui ont été interviewées et sollicitées pendant les activités de recherche de DiFUS-E.

Les freins et les leviers auxquels on a dû faire face dans le montage et la mise en œuvre du projet DiFUS-E sont dus d’une part au fait que ce projet n’est pas un projet de recherche classique. C’est un projet qui vient questionner l’engagement des chercheurs. Il y a une dimension militante, avec laquelle le monde académique n’est pas à l’aise du tout. Le premier frein, la première source de blocage a résidé là-dedans. Dans une certaine incompréhension de la part de nos collègues du monde académique face à ce projet, à la démarche, et au fait d’aller vers eux pour les questionner sur leur engagement, sur l’idée qu’ils se faisaient de l’impact de leurs pratiques de recherche. Je pense que ça a été un peu dérangeant pour toute une partie de nos collègues du monde académique. L’autre frein est beaucoup plus trivial et pragmatique, c’est simplement le manque de temps. Dans la mesure où nous étions déjà toutes et tous très engagés sur d’autres activités de recherche et beaucoup mobilisés dans d’autres projets de recherche, de formation ou de recherche-action, le temps consacré à DiFUS-E a été grappillé par-ci par-là. Il a été vraiment difficile de se mobiliser collectivement, mais on y est arrivé quand même. On y est arrivé quand même par l’envie de travailler ensemble, de partager des points de vue et de questionner de manière réflexive ce qui est censé être notre cœur d’activité quand on est au CIRAD ou à l’IRD, ou certaines unités de l’université aussi qui travaillent sur les urgences climatiques, sur les transformations socio-écologiques. On part du principe qu’on est directement concernés par ce sujet-là, mais finalement, de se questionner sur la manière dont on contribue par nos recherches à creuser les problèmes et à accentuer les crises, c’était finalement un exercice extrêmement intéressant, avec une portée réflexive qui nous a tous beaucoup nourris.

Le fait de s’appuyer sur la MSH Sud pour porter ce projet et pour le financer, parce que c’est en réponse à un appel à projets de la MSH Sud que nous avons monté et mis en œuvre DiFUS-E, est particulièrement intéressant parce qu’une MSH est avant tout un lieu de rencontre entre différents acteurs du monde académique. Un lieu d’incubation aussi, dans la mesure où ce projet sortait complètement des clous par rapport à notre cœur d’activité, à chacune et à chacun. C’est vraiment dans ce contexte-là, de projet pilote exploratoire de la MSH, que l’on a pu s’accorder le temps de travailler là-dessus et de faire émerger ce projet et de lui donner une légitimité, parce qu’il était porté justement par la MSH. Aujourd’hui que le projet arrive à son terme, on se pose évidemment la question de la pérennité de cette dynamique qui a pu prendre forme à travers les activités de DiFUS-E. Là encore, la MSH nous donne une alternative à simplement voir ce projet se terminer. La MSH Sud pourrait porter un groupe de travail, dans la continuité de DiFUS-E, en continuant à élargir le collectif non plus uniquement aux chercheurs qui s’étaient engagés dans DiFUS-E, mais en faisant aussi le lien avec d’autres initiatives. Celles notamment qu’on a cartographiées dans le projet, le réseau d’ateliers ATÉCOPOL, différentes initiatives individuelles au niveau des institutions de recherche. Des initiatives collectives également, qui viennent questionner la responsabilité sociale et écologique, environnementale, plutôt, des instituts de recherche. Il y a par exemple un groupe de travail qui s’appelle Le changement climatique et moi, au CIRAD, avec lequel on échange énormément au niveau de DiFUS-E. Il y a plein de pistes pour justement faire réseau, continuer à faire réseau, constituer peut-être petit à petit une communauté de pratiques. Qui d’autre que la MSH peut porter ce type d’initiative ? Et assurer une certaine neutralité et être garante de mixité également, en permettant à des chercheurs différents horizons de se retrouver.

Concernant le réseau des MSH, on peut imaginer que ce qui a émergé à Montpellier au niveau de la MSH Sud autour de ce questionnement des chercheurs par rapport à l’impact de leur travail sur les urgences socio-écologiques peut certainement se retrouver dans d’autres contextes, dans d’autres régions et sans doute intéresser également le réseau. C’est également une piste qui sera creusée, explorée, dans le cadre de ce groupe de travail à venir. L’événement qui clôturera le projet DiFUS-E aura lieu à la MSH Sud le 18 octobre. Il sera filmé par la plateforme audiovisuelle de la MSH Sud et sera accessible sur le site de la MSH Sud. C’est une journée d’étude, une journée de réflexion, de partage, sur ce que l’on a fait remonter tout au long du projet. On a fait appel également à une troupe de théâtre forum qui nous permettra d’explorer collectivement les différentes dimensions émotionnelles de cette question. En lien avec le champ académique des humanités environnementales, je suis convaincue qu’il y a pas mal de choses à faire et qui pourront faire écho à ce qui se passe dans d’autres MSH par l’intermédiaire du réseau. »

Ce podcast a été coréalisé par la MSH Val-de-Loire et la Fondation Maison des sciences de l’homme, toutes deux membres du réseau des plateformes Audio-Visio du réseau national des MSH.

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Aurélie Binot - Regards croisés à l'interface santé / environnement : une démarche d'accompagnement…

BinotAurélieAurélie Binot fait un retour d'expérience sur l'interface santé / environnement : une démarche d'accompagnement globale - MSH SUD

-

Les MSH et les politiques incitatives d’interdisciplinarité

BinotAurélieLes MSH et les politiques incitatives d’interdisciplinarité

Sur le même thème

-

Fossile Futur – S’organiser collectivement pour créer après l’école d’art

BassonNinaDubedatSimonChaumelLéaNotre objectif est de remettre en état et de restaurer la maison dans laquelle nous nous sommes installé·es à Meymac (Corrèze) pour en faire un lieu culturel, tout en montant des projets collectifs

-

1-2 - Les projets de l'Agence nationale de la recherche

Cette vidéo présente les projets de l'ANR qui finance la recherche française en favorisant la collaboration interdisciplinaire et les partenariats publics-privés. L'Appel à projet générique (AAPG) son

-

1-3 - Les bourses du Conseil Européen de la Recherche (ERC)

Cette vidéo permet de découvrir les bourses du Conseil Européen de la Recherche (ERC) qui financent des projets de recherche exploratoire à la pointe de la connaissance. L'ERC soutient l'excellence

-

1-4 - Les actions Marie Sklodowska-Curie

Cette vidéo explore les Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ces bourses financées par Horizon Europe encouragent la mobilité des chercheurs, en faisant la promotion de la recherche, l'innovation et

-

1-5 - Les autres projets collaboratifs de recherche

Cette vidéo présente les projets collaboratifs existants pour la recherche. Principalement financés dans le Pilier 2 d'Horizon Europe, ils couvrent des domaines tels que la culture, la créativité et

-

2-1 - Identifier le bon appel à projet

Cette vidéo porte sur les critères à prendre en compte et sur les options disponibles pour choisir un appel à projet. Pour trouver le bon appel à projet, des questions simples sont à se poser et de

-

2-2 - Mobiliser ses partenaires

Cette vidéo souligne l'importance de mobiliser un réseau de partenaires pour les projets, notamment collaboratifs. La formation d'un consortium est généralement nécessaire pour répondre aux critères d

-

2-5 - Définir et prévoir le budget de son projet

Cette vidéo s’intéresse à la construction budgétaire d’un projet de recherche. Cela nécessite une planification détaillée des dépenses, notamment les coûts du personnel, des déplacements, de l

-

2-3 - Définir les contours scientifiques de son projet

Cette vidéo explique comment définir les contours scientifiques d'un projet en passant par une revue de littérature et la définition d'objectifs pertinents et mesurables en lien avec l'appel à projet.

-

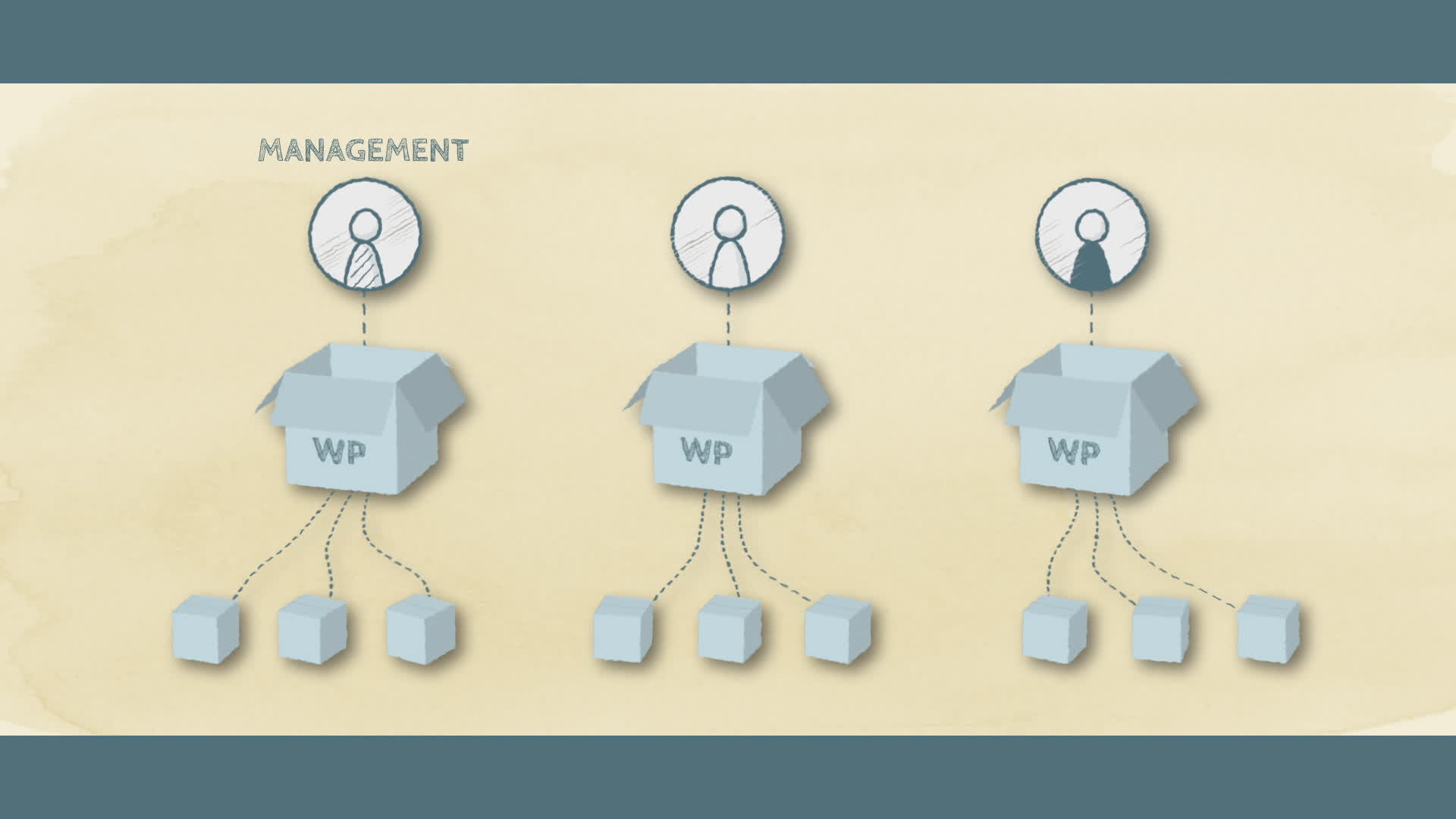

2-4 - Structurer son projet en activités et en tâches

Cette vidéo aborde la question de la construction du projet de recherche en workpackages, tâches et livrables. Une explication des diagrammes Pert Chart et Gantt qui sont des outils clés pour

-

3-2 - Intégrer le genre, l'éthique et la science ouverte

Cette vidéo évoque pourquoi l'intégration du genre, de l'éthique et de la science ouverte est cruciale dans les projets de recherche européens.

-

4-1 - Déposer un projet sur la plateforme Funding & tenders

Cette vidéo aborde la plateforme de dépôt des projets européens Funding & Tenders, son rôle et ce qu’elle permet de faire. Cette plateforme simplifie la recherche et la soumission de projets Horizon