Notice

Jérémi Sauvage - La signification historique de la crise en phonétique corrective

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Le but de cette communication sera d’exposer les raisons historiques et épistémologiques qui ont conduit à ce que l’on peut appeler une crise que la phonétique corrective en FLE a connu du milieu des années 1970 au milieu des années 2010. Pour expliquer cette crise, nous reviendrons l’évolution de cette discipline depuis la seconde Guerre mondiale, en insistant sur les conséquences qu’a eu la révolution sociolinguistique dans les années 1970-80. En tenant compte de ce regard historique et en prenant en compte les rapports de forces contextualisés de certaines doxas disciplinaires,nous pensons qu’il est temps d’amorcer une réflexion pour épistémologiser la didactique de la phonétique corrective (Sauvage & Billières (éds.) 2019 ;Sauvage (éd.) 2021 sous presse).

Aujourd’hui

Aujourd’hui,en formation de formateurs (essentiellement au niveau Master FLE), il est trèsdifficile voire impossible de faire observer des leçons de phonétiquecorrective pour le FLE aux étudiants stagiaires, que ce soit en France ou àl’étranger. La phonétique corrective ne s’enseigne que trop peu dans lesclasses ce qui conduit l’étudiant non pas à observer mais à faire preuve decourage pour prendre la classe en main et proposer une séquence didactique originale(Sauvage, 2021a sous presse ; Sauvage, 2021b sous presse). Parailleurs, la place de la phonétique dans la didactique de l’oral se trouvequelque peu marginalisée, notamment en raison de l’histoire de la discipline etdes rapports compliqués entre une phonétique historiquement inscrite dans uneconception formaliste de la langue et une didactique inscrite dans uneconception communicative de la langue (Abou Haidar & Llorca, 2016 ;Nocaudie, Alazard-Guiu & Billières, 2019). Aumieux, quelques exercices de corrections phonétiques seront proposés en fin deséquence didactique aux apprenants (Saison1, Didier) ou bien le « manuel » se limitera à une batteried’exercices (Phonétique progressive dufrançais, Clé Internationale). Au pire, on visera en priorité descompétences de l’écrit, en grammaire si possible alors que c’est bien l’espacefrancophone dans sa complexité qui devrait être pris en considération (Detey,Durand, Laks, Lyche (éds.) 2010).

Jusqu’à la compétence decommunication et les années 1970

Pourtant,dès la fin des années 1940 début 1950 (Delattre, 1951) la réflexion surl’enseignement de la prononciation se développe. Les progrès technologiques ontun impact important dans la société civile (enregistrements et restitution duson…), même s’il faut préciser que les armées, notamment l’armée américaine, ajoué un rôle important dans la technologisation de la communication orale. Dansles années 1960 (Léon, 1964-1970 ; Barret, 1968) et jusqu’aux années 1970(Callamand, 1973), la phonétique trouve sa place dans les méthodes ditesstructuro-globales, notamment grâce au développement des laboratoires delangues, en particulier dans les universités. La dimensionphonético-phonologique de l’enseignement-apprentissage de l’oral du françaiss’inscrit durant cette période dans le cadre des travaux à tendancestructuralistes, comme ce fut le cas également le cas pour la syntaxe :chaque langue possède un système phonologique organisé et structuré constituantun objet d’apprentissage pour les élèves.

La révolution sociolinguistique etson impact sur la phonétique

Nousinsisterons notamment sur ce qui nous apparaît comme une crise (Vygotski, 1926), à savoir l’opposition des courantsstructuraliste et socio-pragmatique dans les années 1970. La phonétique commediscipline est devenue trop structuraliste pour la didactique des langues tellequ’elle s’est développée depuis. La compétencede communication (Hymes, 1972) comme concept fondamental de la didactiquedes langues, mais aussi l’approche sociolinguistique des variations phonétiques(Labov, 1972), des rapports entre normeet variations et du rôle desreprésentations dans les usages linguistiques, vont inviter à un renouveau endidactique de l’oral (Coste, 1978 ; Callamand, 1981 ; Callamand &Pédoya-Guimbretière, 1984 ; Verdelhan-Bourgade, 1986 ; Chiss &Filliolet, 1986). Mais une difficulté demeure : comment concilier etarticuler la phonétique / phonologique (à la fois clinique et structurale) etla didactique de l’oral, libérée et en plein essor grâce aux approchessocio-pragmatiques (Sauvage, 2019) ? Notre analyse et qu’il faudra dutemps pour former de nouveaux didacticiens, à la fois spécialiste en phonétiqueet en didactique du FLE.

La sortie de crise

Malgré un nombre de travauximportants par leur qualité (Pagnier-Delbart, 1992 ; Lhote, 1995 ;Guimbretière, 1996), mais peu nombreux en nombre comparé aux autres domaines dela didactique du FLE, la phonétique corrective, comme domaine linguistique del’enseignement-apprentissage du FLE, finit par retrouver sa place dans laclasse de langue (Billières, 2001 ; 2005 ; Abry & Veldeman-Abry,2007 ; Lauret, 2007 ; Martinie & Wachs, 2007 ; Léon et al., 2009 ; Laurens &Guimbretière, 2015). Depuis les années 2010, et entenant compte de ce recul historique, nous pensons qu’une nouvelle dynamiqueest amorcée. Ce regain d’intérêt passe par une réflexion pour épistémologiserla didactique de la phonétique corrective (Weber, 2013 ; 2019 ; Sauvage& Billières (éds) 2019 ; Sauvage (éd.) 2021 sous presse ; Detey,2021 sous presse). Nous conclurons cette communication par le fait qu’interrogerl’Histoire de la discipline permet de dépasser les raisons doxiques ayantconduit à la place restreinte qu’occupe aujourd’hui la phonétique correctivedans la didactique du FLE.

Référencesbibliographiques

Barret, L. (1968).Méthode de prononciation du français.Paris : Didier.

Billières, M.(2005). « Les pratiques du verbo-tonal. Retour aux sources », inBerré, M., (dir.), Linguistique de la parole et apprentissage des langues.Questions autour de la méthode verbo-tonale de P. Guberina, Mons, CIPA,67-87.

Billières, M.(2001). Le corps en phonétique corrective, in Renard, R. (éd.). Apprentissaged’une langue étrangère/seconde 2. La phonétique verbo-tonale, Bruxelles,De Boeck, coll. « Pédagogies en développement ».

Callamand, M. (1981). Méthodologiede l’enseignement de la prononciation. Paris : CLE International.

Callamand, M. (1973). L’intonationexpressive. Exercices systématiques de perfectionnement. Paris : Hachette/ Larousse.

Callamand, M. &Pédoya-Guimbretière, E. (1984). « Phonétique et enseignement ». LeFrançais dans le Monde, n° 182, 56-58.

Chiss, J.-L. & Filliolet, J.(1986). Interaction pédagogique et didactique des langues (de la classe de FLEà la classe de FLM), Langue française, 70, 87-97.

Coste, D. (1978). Lecture etcompétence de communication. Le Français dans le monde n° 141, 25- 33.

Delattre, P. (1951). Principes de phonétique française à l’usagedes étudiants anglo-américains. Middlebury, Vermont : École Françaised'été, Middlebury College.

Detey,S. (2021 sous presse). Que signifie « corriger laprononciation du français » aujourd’hui ? De 80 ans de criblephonologique aux problématiques contemporaines (glottophobie, covid19 etintelligence artificielle), Le Langage etl’Homme, 2021-1.

Detey S., Durand J., Laks B. & Lyche C. (éds.)2010. Les variétés du français parlé dansl’espace francophone. Ressources pour l’enseignement. Paris :Ophrys.

Guimbretière, E. (1996). Phonétiqueet enseignement de l’oral. Paris : Didier.

Hymes,D.H. (1972). Vers la compétencede communication (On Communicative Competence, 1972), trad. France Mugler,Paris : Hatier/Didier.

Labov, W. (1972). Sociolinguistique.Ed. Fr. 1976. Paris : Ed. Minuit.

Léon, M. (1970). Exercicessystématiques de prononciation française. Paris : Hachette / Larousse.

Lhote, E. (1995). Enseignerl’oral en interaction. Percevoir, écouter, comprendre. Paris :Hachette.

Martinie, B. & Wachs, S.(2007). La phonétique en dialogue. Niveaudébutant. Paris : CLE International.

Nocaudie,O., Alazard-Guiu, C. & Billières, M. (2019). Orald’aujourd’hui, oralité de demain : et la phonétique corrective dans toutcela ?, Recherches en didactique des langues et des cultures[En ligne], 16-1 | 2019, mis en ligne le 30 janvier 2019,consulté le 13 février 2021. DOI : https://doi.org/10.4000/rdlc.4615

Pagnier-Delbart,T. (1992). A l’écoute des sons. Lesvoyelles, les consonnes. Paris : CLE International.

Sauvage, J. (éd.) (2021b sous presse). Enjeux etdifficultés en didactique de la phonétique corrective. In Actes du 8e Colloque international Campus FLE – ADCUEFE,De la formation de formateurs dansl’enseignement-apprentissage des langues. Enjeux, contextes, évolutions,Grenoble : PUG.

Sauvage, J. (éd.) (2021a sous presse).« Didactique de la phonétique corrective en FLE : etmaintenant ? ». Numéro de la Revue Le Langage et l’Homme, 2021-1.

Sauvage, J. (2019). Phonétique et didactique. Unmariage contre-nature. Recherches endidactique des langues et des cultures [En ligne], 16-1 | 2019, mis enligne le 30 janvier 2019, consulté le 13 février 2021. DOI : https://doi.org/10.4000/rdlc.4276

Sauvage J. &Billières M. (éds.) 2019. « Enseigner la phonétique d’une langueétrangère. Bilan et perspectives ». Numéro spécial de la Revue de Didactique des Langues et desCultures, n°16-1. https://doi.org/10.4000/rdlc.4219

Verdelhan-Bourgade, M. (1986). Compétence de communication etcommunication de cette compétence, Languefrançaise, 70, 72-86.

Vygotski L, 1926.La signification historique de la criseen psychologie. Ed. 2010. Paris : La Dispute.

Weber, C. (2013). Pour une didactique de l'oralité. Enseignerle français tel qu'il est parlé. Paris : Didier, 2013.

Weber, C. (2019). Interrogationsépistémologiques autour de l’oralité. Quel paradigme pour la didactique de laprononciation de demain ? Recherches en didactique des langues et descultures [En ligne], 16-1 | 2019, mis en ligne le 30 janvier2019, consulté le 13 février 2021. DOI : https://doi.org/10.4000/rdlc.4252

Dans la même collection

-

-

-

Les enjeux d’universitarisation de la recherche en FLE et didactique des langues - hommage à Rober…

Avec notamment : Henri BESSE, Véronique CASTELLOTTI, Daniel COSTE, Georges-Daniel VERONIQUE. Le français langue étrangère s’est constitué, après la deuxième guerre mondiale, à travers deux directions

-

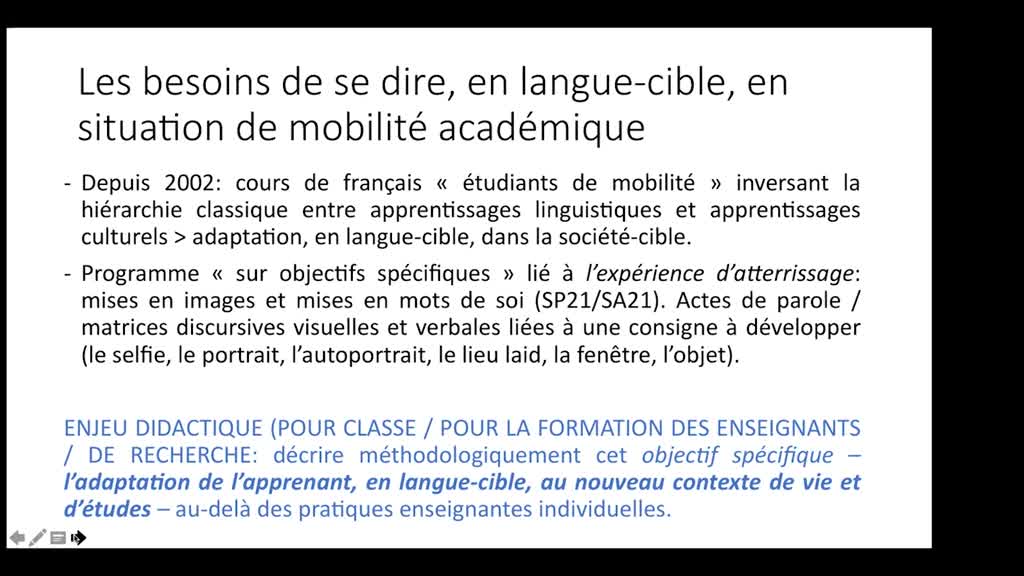

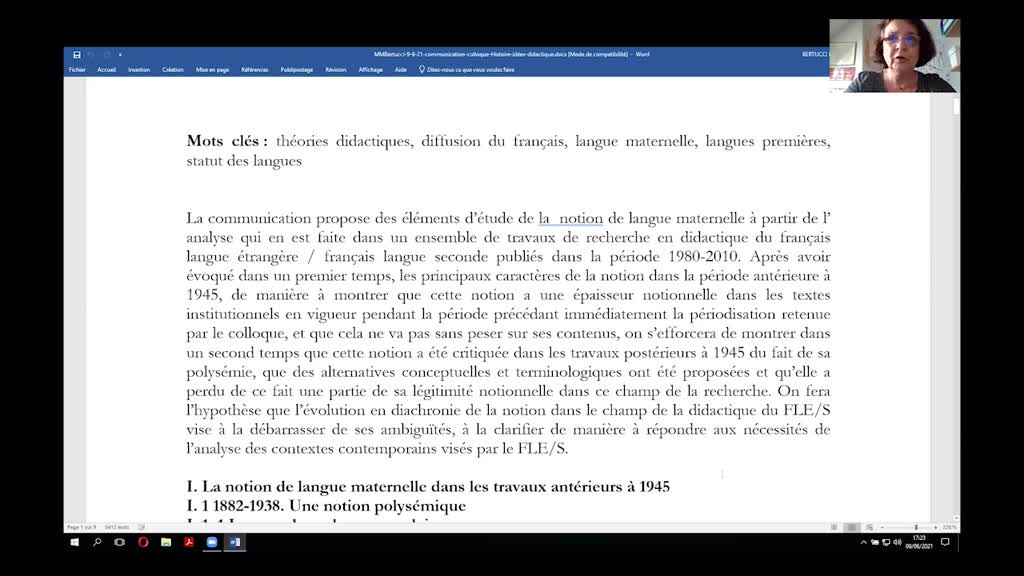

Marie-Madeleine Bertucci - Propositions pour une étude de la mise en perspective critique de la not…

La communication vise à proposer des éléments d’étude de la notion de langue maternelle à partir de l’analyse qui en est faite dans un ensemble de travaux de recherche en didactique du français

-

Daniel Coste - Se raconter des histoires ?

Pour quelqu’un qui a été témoin et à l’occasion participant d’un certain nombre d’épisodes qui ont, au cours de ces cinquante dernières années, eu une place dans « l’histoire des idées didactologiques

-

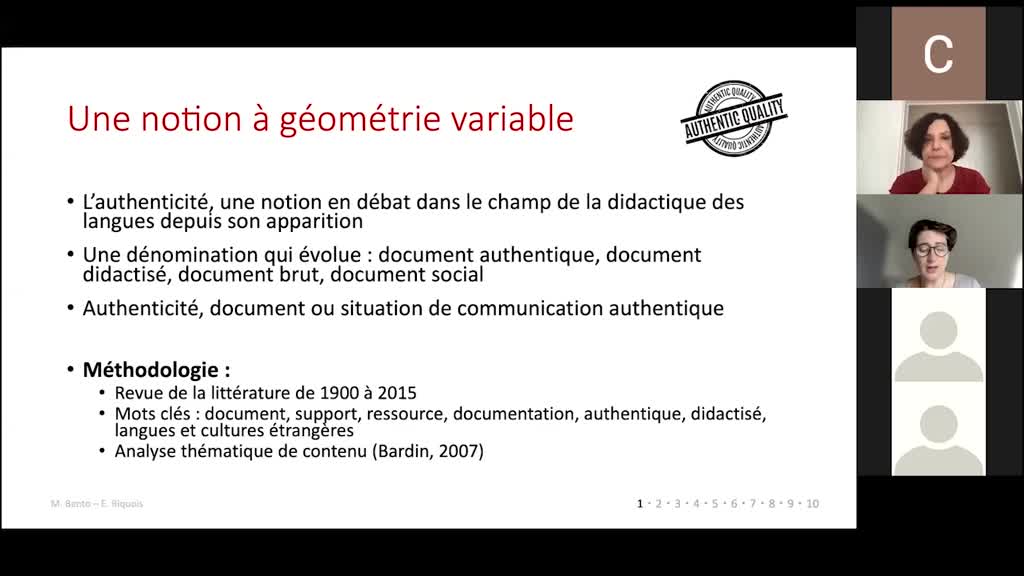

Margaret Bento et Estelle Riquois -L’authenticité : une notion à géométrie variable à travers les m…

En France, dans les années 1970, est apparue dans le champ du FLE une méthodologie dite communicative engendrant une évolution des pratiques de classe. La notion de « document authentique » va se

-

Alper ASLAN - Le DELF (Diplôme d’études en langue française) : un passé sans histoire ?

Créé en 1985, le DELF représente un enjeu important tant sur le plan politique que sur le plan économique (Coste, 2014). Malgré son rôle dans la diffusion du français, l’histoire du DELF dans le

-

David Bel - Quelle(s) histoire(s) pour la didactique du FLE?

Quand une discipline perd son passé, elle perd aussi son avenir (Galisson, 1988) Cette interpellation forte de Robert Galisson nous amène d’une part à considérer sérieusement l’historicité de

-

Polina Shvanyukova - Language Education and Gender Studies: Focus on Italy, 1975 – 2015

In this contribution I shall explore the link between language teaching and the topical research area of Gender Studies (cf. Sunderland 1994, Pavlenko et al. 2001, Decke-Cornill and Volkmann 2007,

-

Maxi Pauser - Tertiary Language Teaching and Learning principles: The Case of German L3 at Spanish …

In the last quarter of 20th century the communicative approach or communicative language teaching (CLT) has been gaining importance and popularity at an accelerated rate in all European countries.

-

Javier SUSO LÓPEZ - Approche humaniste vs approche scientifique dans la didactique des langues viva…

Le tournant scientifique dans la didactique des langues vivantes annoncé par H. Palmer (1917, The Scientific Study and Teaching of Languages ; 1926, The Principles of Language Study) se consolide dans

-

John DANIELS - Theories informing French language teaching in an English middle school; an autobio…

This paper draws on the author’s experience as French language teacher and researcher in an English middle school from 1971-2007. Particular attention is given to the ‘revolutionary’ (Stern, 1983),