Chapitres

- Présentation01'13"

- Álvaro Vasconcelos03'13"

- Lun Zhang28'34"

- Émilie Frenkiel05'37"

- Álvaro Vasconcelos01'05"

- Lun Zhang34'21"

- Question du public22'44"

Notice

Comptoir de la FMSH

L'exil : comme libération et réinvention de l'identité

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

L’un des thèmes culturels et politiques les plus importants de notre temps est le questionnement identitaire, sur l’identité personnelle et aussi l’identité collective. Depuis l’époque moderne, la Chine a entamé une grande transition vers sa modernité, les lettrées, représentant de la vieille civilisation, se sont progressivement transformées en intellectuels, acteur de la modernité. Émaillé des diverses histoires d’exil, partie importante de ce processus difficile et de source souffrances. D’une certaine manière, c’est l’exil qui a libéré les lettrés de leur enferment identitaire et ouvert la porte à l’invention d’une nouvelle identité chinoise individuelle et collective. L’exil est toujours un acte de distanciation, d’éloignement, d’anéantissement, mais il est aussi un événement d’élargissement, d’échange, de renaissance et de réinvention, l’histoire de la civilisation humain nous le montrent bien, la Chine moderne nous le confirme de nos jours.

Intervention

Thème

Documentation

TRANSCRIPTION

Vous dites : "Étudier la Chine risque de casser le stylo." Je pense que ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on ne casse pas les bras et la tête. (Inaudible) avait dit que je viens de rentrer, il y a quelques jours, de Taïwan. C'est un endroit que je fréquente depuis presque les 30 dernières années. Je suis allé presque 20 fois. Maintenant, je n'arrive plus à compter combien de fois j'y suis allé. C'est un grand sujet d'actualité. On en parle beaucoup. Il y a un autre sujet, maintenant, dont on parle un peu moins. Mais, profitons de la sortie de cette bande dessinée. D'abord, je vous la fais circuler. J'ai sorti quelque chose, il y a quelques années, trois ans. Au moment des 30 ans de l'anniversaire de la place Tiananmen, j'ai sorti une bande dessinée parlant de ma propre histoire. Je n'aime pas trop parler de moi, mais l'éditrice, la maison d'édition m'a forcé de parler. Du coup, j'ai accepté. À travers, ma propre histoire, j'ai parlé de cette grande histoire. L'objectif, c'est de pérenniser la mémoire. Comme il y a un succès, du coup, il y a trois ans, au moment des manifestations de Hong Kong, ils ont pris la décision d'en faire une autre. Cette fois-là, c'est sur l'histoire de Hong Kong qui vient de sortir, il y a quelques jours. Je suis encore leur conteur dedans. Je raconte l'histoire de Hong Kong, comment se passe le jour où je suis arrivé à Hong Kong. L'avant-dernière page, c'est un jeune Hongkongais. D'ailleurs, c'est un vrai. Même les propos, c'est ce qu'il a écrit sur Twitter. Il part en avion, en exil. Hong Kong est en train d'exporter des exilés. Cette ville, cette grande ville de liberté autrefois, qui m'a accueilli, dans une période particulière. L'avant-dernière page, justement, c'est "moi". C'est un cycle de 30 ans. Je vous fais circuler. Je fais tout ça dans l'objectif d'essayer de garder…

Tu as été sur la place Tiananmen, c'est ça ?

Apparemment, oui. Je me trouvais là. Je commence mon intervention, comme le temps est précieux. Je tiens d'abord à remercier madame (Contani) et monsieur Vasconcelos, Monsieur Vassallo, (Gilles Ducrueux) — n'est pas là — pour organiser cette série de conférences qui m'a donné l'occasion de vous rencontrer. Je remercie également madame (Frenkiel) d'avoir accepté d'être la discutante de mon intervention. À l'origine, j'ai préparé cette conférence plus sous l'angle analytique des sciences sociales, comme vous pouvez le constater sur la présentation. Mais il y a quelques jours, monsieur Vasconcelos m'a envoyé un email pour me donner quelques conseils et recommandations. Entre-temps, il s'est produit un autre événement. Du coup, je l'ai remaniée, hier. J'ai mis plus l'accent sur mon propre parcours, parcours personnel, pour en tirer quelques conclusions plus généralisées. J'espère que vous ne serez pas déçus de cette nouvelle adaptation. Comme chacun sait, l'exil signifie un éloignement. Éloignement du lieu natal et des proches. Signifie la perte de la familiarité pour se jeter dans un monde inconnu, de manière souvent violente et brutale. C'est un état zéro que j'ai décrit, autrefois, dans une prose en chinois, il y a une dizaine d'années. Dimanche après-midi, sous la lumière douce de la France, de cette saison, en début d'été, en employant ce mot de "familiarité" pour rédiger quelques lignes, j'ai soudain la curiosité de chercher davantage le sens exact de ce mot qui est, évidemment, dans le groupe de vocabulaire de (familier), familiaritas. Pour une personne comme moi, qui a commencé son apprentissage du français en arrivant en France vers l'âge de 28 ans, cette curiosité, cette sensibilité pour des mots apparaissent, de temps en temps, de manière spontanée dans mon expérience vécue et d'écriture. Trois mots sautent aux yeux en tant que synonymes de familiarité : intimité, bonhommie et liberté. Puis on trouve, par la suite, amitié, camaraderie, fréquentation, etc. J'ai été un peu touché. Oui, le mot est souvent magique. Quand je dis "l'exil est la perte de la familiarité", cela signifie la perte de tout ça. Mais le signe de la puissance de la vie est qu'on peut créer une nouvelle familiarité. Preuve, ce soir. C'est en ce lieu tellement familier pour moi que je vous rencontre. Je dis, souvent, à mes amis qu'à part ma maison, en France, c'est ce bâtiment du 54 boulevard Raspail que je connais le mieux. Je pourrais fermer les yeux pour arriver ici de Saint-Michel et parcourir ce bâtiment en montant et descendant sans problème. Bien sûr, maintenant, avec la rénovation, je dois faire attention. Ce lieu fait partie de ma vie. Pendant presque dix ans, j'ai fréquenté ce lieu presque quotidiennement pour faire mes études doctorales, dans les années 1990. Cela a commencé par une rencontre avec une grande figure intellectuelle qui vient de nous quitter, il y a cinq jours, Monsieur Alain Touraine. Vous comprenez maintenant ce que signifie l'événement dont je viens de parler. Je me rappelle encore très bien, il y a 32 ans, en 1991, presque à la même période de l'année — c'est un peu plus tard, mais presque la même période —, je remontais à Paris après avoir passé six mois de séjour à Vichy pour apprendre le français. Je suis monté au huitième étage, en accompagnant une personne, pour voir monsieur Touraine dans son bureau. Après un court échange sur mon parcours, en me posant certaines questions, il m'a emmené dans le bureau voisin pour demander à sa secrétaire, madame Jacqueline Blayac, une femme d'une grande humanité, aujourd'hui aussi disparue, pour lui demander de m'inscrire, sous sa direction, pour une thèse. C'est avec cette hospitalité intellectuelle de monsieur Alain Touraine et sa confiance en moi que j'ai commencé ma vie intellectuelle en France, qui s'achève par une soutenance doctorale huit ans plus tard. Il n'est peut-être pas sans importance de signaler ici le choix du thème de ma thèse, sur les intellectuels contemporains chinois. Il ne s'agit pas, j'avoue, ici, d'une enquête purement intellectuelle et scientifique. Thème déjà en vogue en Chine depuis la fin de la Révolution culturelle et durant toute la décennie de 1980, dans laquelle les intellectuels chinois connaissent une véritable renaissance. Mais faire une telle thèse est aussi une investigation existentielle pour moi. Pourquoi je me trouve en exil ? Et que signifie cet exil pour les intellectuels comme moi dans l'histoire de la Chine contemporaine ? Je pars, d'abord, dans la quête de l'histoire des intellectuels du monde, de l'affaire Dreyfuss — la prison n'est pas très loin d'ici —, l'intelligentsia russe, des intellectuels américains des années 30, ceux du monde arabe, des pays latino-américains, asiatiques, africains, etc., pour tenter d'éclairer une question qui hante mon esprit, tout comme beaucoup d'autres. Pourquoi cette confusion, cette difficulté à définir l'intellectuel dans tant des recherches en cette matière ? J'ai finalement tiré une conclusion. Contraire à l'emploi par certains, de manière générale et sociologiste, qui considéraient que l'intellectuel est un être universellement existant à travers le temps et omniprésent dans tous les pays du monde, pour moi l'intellectuel est un être moderne, est un acteur de la modernité incarnée ou critique des lumières de la modernité. Quand l'intellectuel est réduit au silence ou son rôle est affaibli, souvent, c'est le signe que la modernité est en crise. Le titre du projet de ma thèse, qui est aussi son titre final, Les lumières et les acteurs : la modernité et les intellectuels en Chine, montre bien mon intuition et ma conclusion après des recherches à ce propos. Bien sûr, vu aujourd'hui, ce titre porte évidemment les traits d'un doctorant un peu ambitieux et non expérimenté, mais il résume bien ma pensée de l'époque. Je pense que j'ai trouvé la réponse sur la difficulté de cerner la définition d'intellectuel et la persistance de la confusion à ce propos. Enfin, il provient de la modernité. La même difficulté de définir la modernité en rapport avec la dynamique de la modernité. La liberté est l'esprit fondamental de la modernité. L'intellectuel est cet être, sujet moderne qui doit inventer sa propre référence existentielle sans recourir à un métasystème traditionnel. Entre l'au-delà et la vie (ici-bas), ailleurs et ici, le destin des intellectuels contient toujours certains traits d'exil, dans le sens qu'ils doivent confronter en permanence l'incertitude et avancer dans une aventure d'invention et de défense de la modernité. La démocratie devient ainsi le système par excellence de la modernité politique et la meilleure protection des intellectuels, car, par définition, c'est le seul régime, le seul système qui accepte ce mouvement en permanence. Mais pour ceux qui s'engagent sur cette voie dans un contexte dans lequel ce système fait défaut, le risque de connaître un sort d'exilé au sens propre est inévitablement très grand, face à un pouvoir non critiquable qui prétend être le garant d'un ordre absolu et éternel fondé, soit sur une loi historique, soit au nom de l'intérêt à l'identité d'une nation ou encore sur une croyance, une idéologie absolue. Une fois que j'ai compris tout ceci, petit à petit, j'ai commencé à avoir un soulagement. J'accepte plus volontairement ce destin imposé par les événements et aussi le résultat du choix personnel. Je ne dois pas me plaindre. Pas simplement vis-à-vis des morts, ceux qui sont privés de liberté, mais aussi à cause d'une raison historique. La Chine se trouve dans une immense transition historique vers sa modernité. Je le décris comme un processus double. Une double transition, à la fois d'une des plus vieilles civilisations du monde vers sa modernité et d'un processus (procommuniste), notamment maoïste. Pour une personne comme moi, qui ne suis pas la ligne fixée conventionnellement par la société et tracée par le pouvoir et qui ose faire des critiques, d'avoir une certaine imagination, qu'elle se retrouve en prison ou en exil est une forte probabilité, car la Chine n'a pas franchi une étape déterminante dans la construction de sa modernité : les institutions ne garantissent pas une liberté de s'exprimer et de pratiquer la vie politique. De ce fait, j'ai également mieux compris le parcours des intellectuels chinois modernes. C'est dans la rencontre entre l'Occident et la Chine, à l'époque moderne, par suite de cette immense transition de la civilisation chinoise vers sa modernité, qu'amorce cette transformation des lettrés traditionnels chinois en intellectuels modernes. Au risque de répéter des faits aux connaisseurs pour indiquer ici que la première phase de cette transformation des lettrés traditionnels en intellectuels modernes s'est justement réalisée en exil, à la suite de la réforme avortée durant (les dernières décennies) du 19e siècle. La figure de proue fut Liang Qichao, ce grand lettré réformateur intellectuel, après l'échec de la réforme des Cent jours, s'est trouvé au Japon. Comment son travail de la compréhension de la modernité, en apprenant le japonais, a diffusé les idées des lumières dans le monde chinois. C'est un éloignement physique de la patrie, accompagné d'un éloignement intellectuel de cette génération en transformation. Ce sont ces personnes, comme Liang, formées de la manière traditionnelle stricte pour pérenniser la tradition millénaire, qui doivent mener, maintenant, une critique de cette tradition, d'une certaine manière aussi sur eux-mêmes, en s'appuyant sur les nouvelles ressources empruntées à l'Occident. Cette critique a pour objectif de se libérer soi-même de la tradition et de l'enfermement de l'héritage et renouveler ceux-ci. Créer une nouvelle identité individuelle et collective. Entre le passé et le présent, entre la tradition et la mondanité, entre le désir d'être un individu moderne, un surmoi social, le déchirement et la souffrance sont si grands et sont autant d'anecdotes tragiques dans l'histoire de cette génération. C'est parmi les étudiants et intellectuels (toutemère), à l'époque, se forme le corps principal des révolutionnaires, dont (la cheffe) fut (inaudible), qu'ils ont contribué à mettre fin au système impérial plusieurs fois millénaire. C'est aussi parmi eux qu'émergent beaucoup de grandes figures intellectuelles chinoises qui marquent l'histoire intellectuelle de la Chine moderne. En redéfinissant leur identité individuelle, ils ont contribué à redéfinir aussi l'identité collective de la Chine moderne. Citons un exemple. L'appellation courante de la nation chinoise de nos jours, (inaudible), a été justement une invention de Liang Qichao durant sa vie en exil, vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, en prenant les autres nations comme référence. Après (l'issue) du pouvoir impérial, l'installation d'une république n'a pas mis fin à l'histoire de l'exil des intellectuels. Des guerres civiles entre les différentes forces politiques, la guerre de la résistance contre les Japonais et les politiques autoritaires du pouvoir, les intellectuels connus continuent à marcher sur la route de l'exil. La chute du régime Kuomintang, en 1949, provoque une autre grande vague d'exil des intellectuels qui fuient un régime communiste. Mais sous ce régime totalitaire maoïste, pendant plusieurs décennies, à cause de la fermeture du pays, il n'y a plus d'intellectuels qui s'exilent à l'étranger, mais énormément d'intellectuels qui connaissent un exil forcé à l'intérieur de la Chine, envoyés par le pouvoir dans les régions rurales désertées, vivant une situation très difficile, comme les décembristes russes. Comme autrefois, les lettrés fonctionnaires de l'Empire (étaient punis). Enfant d'une famille d'intellectuels, cadres, avant que je connaisse l'exil à l'étranger, j'ai déjà connu cette expérience d'exil, à l'intérieur, à l'époque. Il faut signaler un phénomène important dans l'histoire politique intellectuelle de la Chine contemporaine. Cette vie d'exilé interne, à l'intérieur, suscite une forme de conscience de critique parmi ces intellectuels. Et aussi, ce sont les jeunes instruits, ces anciens cadres rouges de Mao, les plus radicaux protagonistes de la révolution culturelle, envoyés également à la campagne, ces jeunes se réveillent en transformant leur rôle de cadre en critique, maintenant, du régime. Ce grand courant de critique contribue à (mettre fin) à la révolution culturelle et au démarrage de la réforme, de l'ouverture de la Chine. Ils préparent aussi le terreau du mouvement de Tiananmen en 1989, dont l'issue sanglante de la répression engendre à nouveau une autre vague d'exilés des intellectuels, dont je fais partie. Dans l’email de monsieur Vasconcelos, il m'a recommandé de parler un peu de la contribution des intellectuels exilés pour la société d'accueil. Je crois qu'il existe énormément d'exemples évidents et convaincants à ce propos dans l'histoire mondiale. Sans le message transmis, véhiculé par les exilés, je ne peux pas imaginer que le paysage culturel si riche de certains pays pourrait être ce qu'il est, comme la France, par exemple. La France vient de panthéoniser une grande figure, artiste d'origine américaine. En revanche, s'il n'y avait pas d'intellectuels exilés de l'Europe en Amérique, comment l'histoire scientifique et intellectuelle américaine pourrait-elle avoir autant de succès, un tel grand rayonnement de nos jours ? L'exil des intellectuels est une perte pour la nation d'où ils s'exilent, mais souvent une richesse pour le pays d'accueil par leurs activités et par les autres regards et les autres éléments culturels qu'ils ont importés. Surtout, ces exilés jouent un rôle particulier. Par leur présence, ils rappellent aux gens du pays d'accueil la fragilité de la liberté, afin de mieux la protéger avec vigilance. L'exil est un phénomène aussi vieux que la civilisation. Dans la naissance, elle est l'étape importante de l'évolution de toutes les grandes civilisations. On constate qu'elle s'accompagne souvent des histoires d'exil. L'exil forcé et l'exil volontaire. L'exil est une perte, un éloignement, mais il prépare aussi à un retour puissant au niveau culturel des exilés même si, parfois, il ne s'agit pas de leur retour, de leur présence physique dans leur pays d'origine. Il annonce souvent un renouvellement de la culture et de l'identité. Ce renouvellement, cette réinvention de l'identité commence très souvent par un renouvellement, une réinvention de sa propre identité d'exilé. Il y a plus de 20 ans, dans un entretien que j'ai accordé à une revue chinoise (toutemère), Le Printemps de Pékin, (Běijīng zhī chūn), sur le thème de l'exil, j'ai dit que l'exil a brisé une brèche dans les murs identitaires. Tu peux avoir la souffrance du déchirement. Mais par cette brèche, le vent souffle, amène de l'air frais qui permet de toujours absorber de nouveaux éléments nutritifs pour la vie, à condition de garder la volonté et le courage face à cette brèche. L'exil est une rencontre avec les autres, en abandonnant, au détriment de certaines familiarités. Mais il est aussi un processus pour nouer une nouvelle amitié, découvrir l'amour, l'hospitalité et l'humanité des autres. Avant de conclure cette intervention, je voudrais dire encore quelques mots sur mon maître, monsieur Touraine. Durant les dernières années de sa vie, nous avons eu beaucoup plus de contacts qu'avant. Nous parlions de beaucoup de choses, de politique, de l'évolution de ce monde, etc. J'ai été très impressionné, comme toujours, par sa capacité d'analyse éclatante, l'élégance de son expression en français, ses gestes très élégants qui sont, hélas, devenus un peu rares en notre temps. Ce qui m'a frappé le plus, c'est cette humanité grandissante qu'il manifestait en vieillissant. Même dans ses petits gestes. La main, par exemple, la main que je serrais chaque fois avec la chaleur qui montre sa vitalité, mais aussi une douceur, une tendresse de plus en plus grande, à la fois comme celle d'un enfant et d'une personne ayant vécu beaucoup d'expériences, de compassion, de gentillesse envers l'autre. Je me demande parfois, s'il n'avait pas accepté que je fasse ma thèse sous sa direction, sans son hospitalité en tant que maître et aussi ami âgé, est-ce que je pourrais avoir une certaine compréhension plus complète dont je dispose aujourd'hui sur la modernité, sur le sujet, thème cher pour lui depuis les années 90. Thème imprégné d'une forte connotation humaniste qui m'inspire. Parlant de l'hospitalité, je ne peux pas m'empêcher de mentionner un couple français — bien sûr, moins connu que monsieur Touraine — : monsieur et madame (Caudrin), présents ce soir dans la salle. La vie m'a conduit vers eux. Ils m'ont accueilli chez eux pendant un certain temps. Puis ils m'ont aidé tout au long des années de ma vie en France. C'est monsieur (Caudrin) qui m'a aidé pour corriger, presque phrase par phrase, ma thèse, à une période où mon niveau de français était encore très insuffisant — comme aujourd'hui, toujours —, pour bien exprimer ce que je voulais dire. Après la soutenance, ma thèse est présentée par monsieur Touraine à la maison d'édition Fayard, qui l'a examinée et a accepté de la publier en 2002, sous le titre La Vie intellectuelle en Chine depuis la mort de Mao. Pour montrer ma gratitude, je l'ai dédiée à monsieur et madame (Caudrin). Mon accueil chez eux n'est pourtant qu'un commencement, suivi par l'accueil d'autres Chinois, des Syriens et jusqu'à, récemment, des Ukrainiens, ce qui atteste de leur hospitalité et de leur humanité. Monsieur (Caudrin) m'a dit souvent cette phrase : "Dans le monde, on prononce beaucoup de grands discours, mais nous préférons passer aux choses concrètes pour aider les gens et participer à la paix entre les peuples." C'est avec l'hospitalité de personnes comme eux, comme monsieur Touraine, que j'ai réussi ma vie en France et compris de manière concrète une partie de la culture de la France. Je trouve, par la suite, de plus en plus une forte identification à la France, à ses valeurs républicaines et universelles en tant que personne d'origine chinoise, aussi en tant que citoyen français et citoyen du monde, qui continue de lutter pour la liberté en Chine et dans le monde. Je vous remercie de votre attention.

Dans la même collection

-

CELSO FURTADO : UN EXIL ACADÉMIQUE

VasconcelosÁlvaro deAguiarRosa Freire d'GarciaAfrânioSezerinoGlauberCelso Furtado arrive à Paris en 1965, quelques mois après le coup d'État militaire au Brésil. Privé de ses droits politiques et civiques, contraint à abandonner ses fonctions officielles de ministre

-

Intellectuels français en exil : les implications de l’hospitalité

RomanJoëlChristopoulouVassiliki-PiyiVasconcelosÁlvaro deDurant la guerre de 1939-1945, plusieurs intellectuels Français payèrent de leur vie leur engagement dans la Résistance active (Jean Cavaillès, Marc Bloch, Victor Basch, Maurice Halbwachs, Jean

-

Milan Kundera, un passeur entre deux Europes

RupnikJacquesDmytrychynIrynaVasconcelosÁlvaro deFigure du renouveau culturel des années soixante en Tchécoslovaquie, Milan Kundera quitte son pays après l'écrasement du Printemps de Prague et l'instauration de censure et de répression baptisé

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

CELSO FURTADO : UN EXIL ACADÉMIQUE

VasconcelosÁlvaro deAguiarRosa Freire d'GarciaAfrânioSezerinoGlauberCelso Furtado arrive à Paris en 1965, quelques mois après le coup d'État militaire au Brésil. Privé de ses droits politiques et civiques, contraint à abandonner ses fonctions officielles de ministre

-

Intellectuels français en exil : les implications de l’hospitalité

RomanJoëlChristopoulouVassiliki-PiyiVasconcelosÁlvaro deDurant la guerre de 1939-1945, plusieurs intellectuels Français payèrent de leur vie leur engagement dans la Résistance active (Jean Cavaillès, Marc Bloch, Victor Basch, Maurice Halbwachs, Jean

-

Milan Kundera, un passeur entre deux Europes

RupnikJacquesDmytrychynIrynaVasconcelosÁlvaro deFigure du renouveau culturel des années soixante en Tchécoslovaquie, Milan Kundera quitte son pays après l'écrasement du Printemps de Prague et l'instauration de censure et de répression baptisé

-

L'état actuel de l'économie chinoise vu par un acteur économique

ZhangLunVendredi 18 septembre Intervention de M. CHEN Tianyong dans le séminaire Modernité, transition et réforme en Chine organisé par Lun Zhang. L'année dernière, le séminaire Modernité, transition et

-

Introduction par Laetitia Atlani-Duault et Lun Zhang (partie 1)

Atlani-DuaultLaëtitiaZhangLunColloque Hong Kong : protestations, politique et identité Introduction par Laetitia Atlani-Duault et Lun Zhang Télécharger le programme (PDF) Pour aller plus loin "Où va Hong Kong ?",

-

Le mouvement de la défense des droits civiques et la question de la modernisation de l’administrati…

MerleAuroreZhangLunUne analyse à travers le cas des actions des propriétaires en matière de la défense des droits à Pékin Intervention d'Aurore Merle dans le séminaire Le modèle politique chinois - d’un vieux

-

La question des Ouïghours et la construction de l’État-nation en Chine

王柯ZhangLunIntervention de Ke WANG dans le séminaire Le modèle politique chinois - d’un vieux totalitarisme à la façon de Mao vers un néo-totalitarisme numérique à l’époque de la mondialisation ? Ke WANG

Sur le même thème

-

The Art of Fate Calculation. Practicing Divination in Taipei, Beijing, and Kaifeng

HomolaStéphanieDes mères au foyer aux étudiants, en passant par des fonctionnaires de haut rang, des personnes de tous milieux sociaux en Chine et à Taïwan consultent des devins pour connaître leur destinée.

-

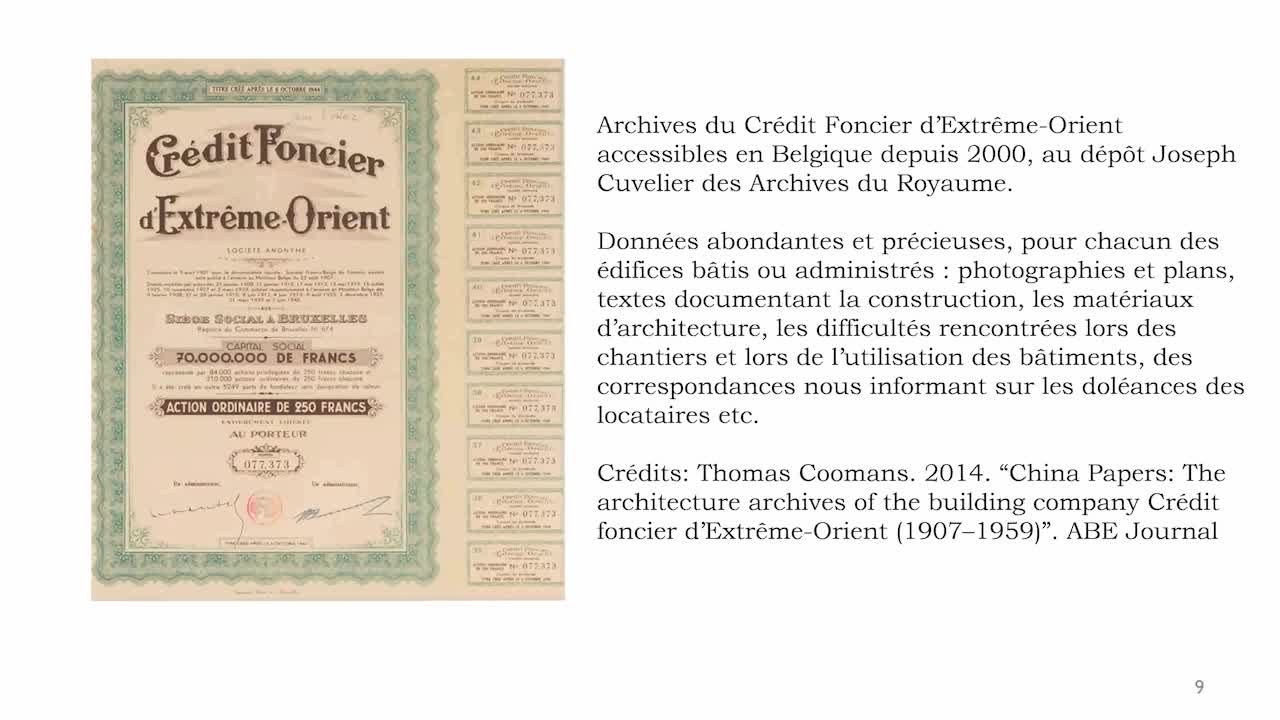

Le Crédit Foncier d’Extrême Orient dans la concession française de Tianjin (1907-1956) : un récit …

DesplainAuréliaLe Crédit Foncier d’Extrême Orient dans la concession française de Tianjin (1907-1956) : un récit visuel spatialisé

-

Pio Turoni. Un anarchiste italien en exil en France

Fontanelli MorelFrançoisePio Turroni, anarchiste italien, a été contraint de quitter son pays par suite de l’installation du régime mussolinien. Réfugié en France, il va s’engager dans les mouvements anarchistes et

-

En transit : les Syriens en migration

RegnardCélineDans les mouvements migratoires, entre deux déplacements, il existe un moment particulier, le transit, moment quelques fois fugace et passager, quelques fois plus durable et en tout cas toujours

-

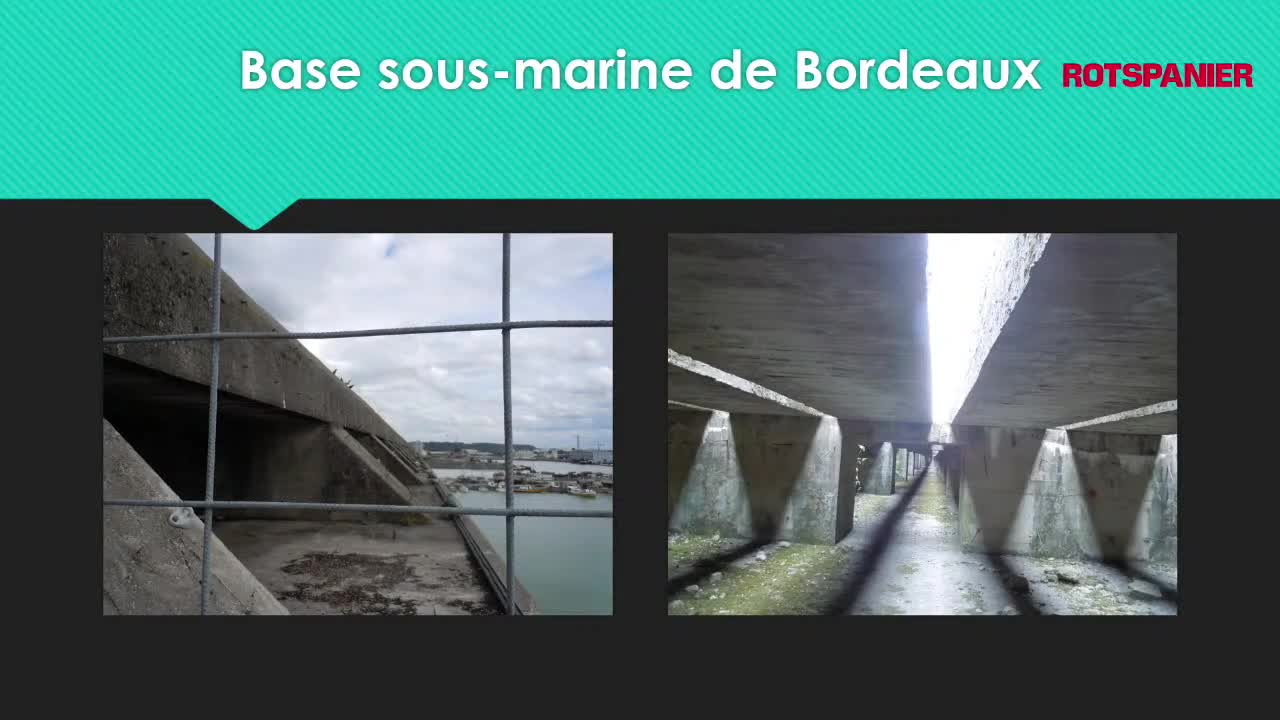

Dix ans de MERE 29 et Hommage aux républicains espagnols

López CabelloIvánSala-PalaJeanIII Colloque international " Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Dix ans de

-

Présentation de l’exposition du projet Leçons pour le présent : Rotspanier, travailleurs forcés esp…

López CabelloIvánIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. -

-

Chronotopes pestiférés ; entre barbelés et exils

López CabelloIvánNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence : José María Naharro

-

La caravana de la Memoria et les premiers réseaux associatifs en Bretagne. Une lutte mémorielle com…

López CabelloIvánCerveraAlfonsIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence

-

Mémoire de l’exil des républicain.es espagnol.es dans le littoral atlantique français pendant la…

López CabelloIvánVigourouxHuguesGarciaGabrielleCarrionArmelleLuisGarrido OrozcoFernandezCarlosRuizJoséIII Colloque international "Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après », Brest, 17-19 mars 2022.- Séance :

-

Projets éditoriaux - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánMartinez-MalerOdetteAdámez CastroGuadalupeNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022 - Projets éditoriaux (Brest, 18 mars

-

Les républicains espagnols exilés en France pendant la Seconde Guerre mondiale : entre travail forc…

López CabelloIvánDreyfus-ArmandGenevièveMartinez-MalerOdetteIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après » (Brest, 17-19 mars 2022). -

-

Rotspanier, 80 ans après (partie 1)

López CabelloIvánVigourouxHuguesAllende Santa CruzClaudineIII Colloque international " Républicain•es espagnol•es exilé•es pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Séance :