Notice

IMEC - Abbaye d'Ardenne

André Pézard traducteur de Dante ou le choix inactuel et délibéré de l’archaïsme

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

L'exploration des fonds de l'IMEC (Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine) fait l'objet depuis plusieurs années de travaux de l'Équipe de Recherche Littératures, Imaginaires et Sociétés (ERLIS) de l'Université de Caen Basse-Normandie. Dans le cadre de ces explorations, nous avons lancé en 2012, avec la Société d'Études des Pratiques et Théories en Traduction (SEPTET), le projet « Les traductions de l'IMEC ». Ce projet, qui aboutira en 2015 à un colloque international intitulé « Les grands traducteurs de l'IMEC », vise à valoriser les fonds des traducteurs déposés dans ces archives situées près de Caen, dans le magnifique cadre de l'Abbaye d'Ardenne.

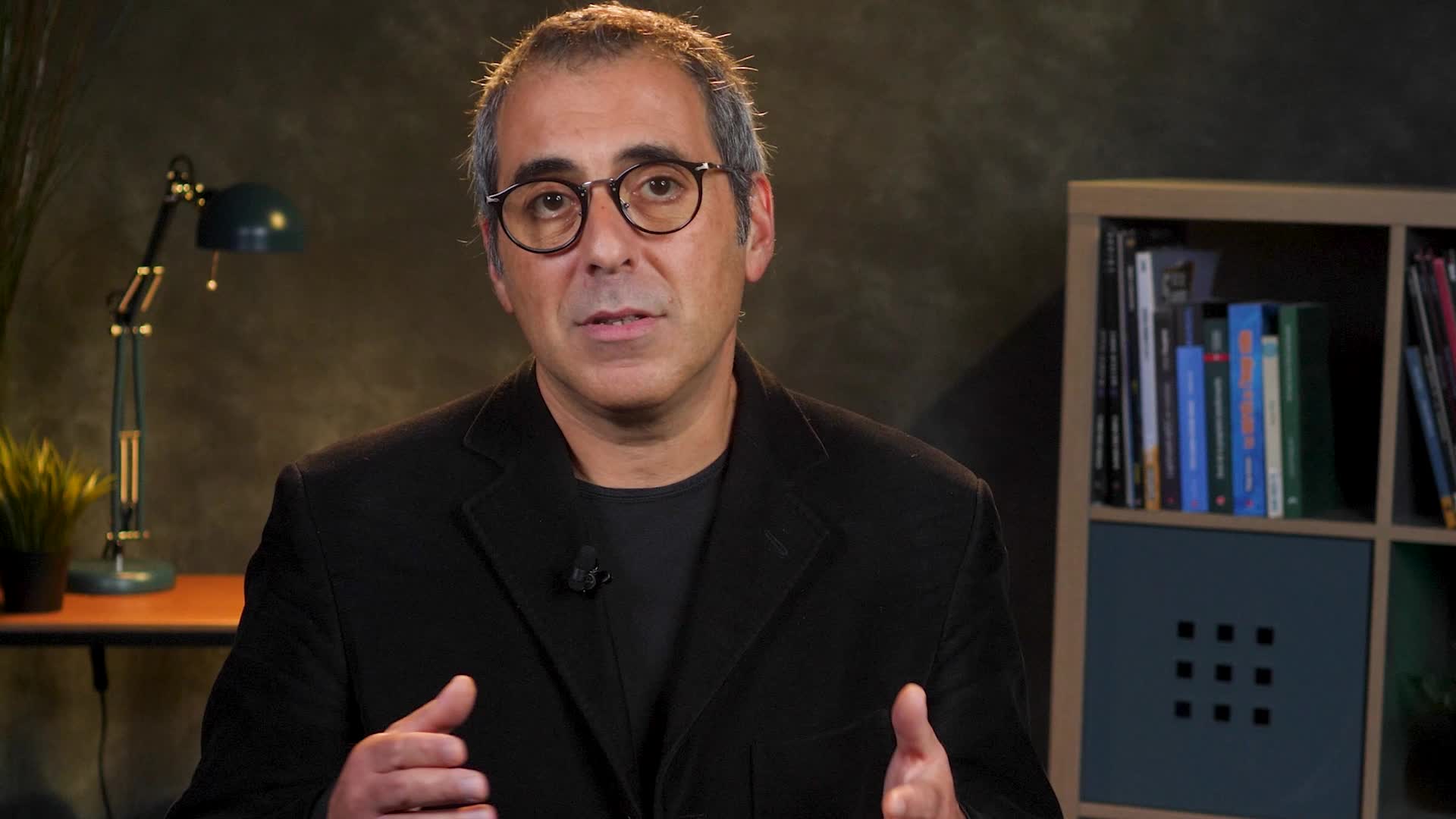

Notre intervention ouvre la série des rencontres sur les traductions de l'IMEC avec un sujet complexe et contrasté. Pour l'italianisme français et pour la traductologie italo-française, le fonds d'André Pézard provenant du Collège de France est remarquable non seulement pour la qualité de ses études sur l'œuvre de Dante mais aussi pour les nombreux brouillons de traduction et pour leurs mises au net dactylographiées qui y sont déposés : en explorant ce fonds on pénètre dans le laboratoire du plus important spécialiste et traducteur français de Dante au XXe siècle. Ce traducteur est d'autant plus singulier qu'il propose en 1953 une traduction modernisante du prosimètre de la Vita Nuova, à savoir agréable à lire et écrite dans une prose française contemporaine élégante, et qu'il la retraduit en entier en 1965 pour l'édition complète des œuvres en italien et en latin de Dante. Cette seconde réécriture est archaïsante, et les poèmes cette fois-ci ont un rythme précis (sonnet étudié ici au plan génétique : Piangete, amanti...) : la compréhension d'une telle traduction exige la collaboration active du lecteur. Les stratégies traductives d'A. Pézard ont entièrement changé de 1953 à 1965 et il assume un tel choix dans une introduction méta-traductive d'une grande clarté. Le traducteur se fait théoricien de la traduction illustrant et défendant sa propre démarche. Quelle est la position de la traductologie française face à cette stratégie de traduction privilégiant les phénomènes d'intertextualité qui relient l'ancien français à l'ancien toscan, ce dernier métamorphosé par le génie de Dante dans le vulgaire illustre du sì ? Comment a-t-on accueilli une traduction de la Divine Comédie soumise à la scansion du décasyllabe, césuré à la quatrième, ou à la sixième, et à la dixième syllabe (6+4 ou 4+6), pour reproduire le rythme de l'hendécasyllabe italien ? Les critiques de Georges Mounin, d'Antoine Berman et d'autres vis-à-vis de ces choix traductifs montrent que, au-delà des querelles finalement contingentes opposant les sourciers aux ciblistes, une conception modernisante de la traduction s'impose comme allant de soi : indépendamment de la poétique et de la langue de l'auteur traduit, toute réécriture doit plaire au lecteur et lui faciliter la tâche de la lecture. Il s'agit d'un processus d'uniformisation où le plurilinguisme de l'original devient dans le texte d'arrivée monolingue, où l'expérimentalisme scripturaire subit une normalisation linguistique : ce qui confirme la place presque toujours subalterne et périphérique de la traduction, y compris en France, dans le polysystème littéraire d'accueil. Comme l'affirme George Steiner, derrière toute traduction il y a avant tout une conception précise de la langue traduisante. Celle d'André Pézard, humble élu du Collège de France, nous paraît une conception philologique courageuse car non conformiste. Ce n'est pas le Dante poète intemporel de l'émotion post-romantique qu'il propose dans un français « linguistiquement correct » à ses lecteurs de 1965 mais le Dante qu'il a appris à connaître par son étude assidue (sa première édition critique de la Vita nuova date de 1931) : un poète médiéval riche et complexe dont la poésie, assez difficile d'accès même aujourd'hui aux Italiens, constitue la synthèse, et le dépassement, de la culture occidentale de son époque. C'est ce dialogue des langues et des cultures dans l'espace européen médiéval que Dante a exploité et poétiquement remotivé, en prenant aussi exemple des modèles littéraires prestigieux de France. André Pézard veut faire résonner l'écho de ces modèles dans sa traduction. Pourquoi devrait-il exclure de cet espace et de ce dialogue interculturel les archaïsmes de l'ancien français ? Quelle est la place des langues d'oc et d'oïl et de la philologie dans la culture française d'aujourd'hui ? Par sa poétique archaïsante, intertextuelle et musicale de la traduction de Dante, l'italianiste et médiéviste André Pézard a déjà répondu à ces questions. Il a aussi convoqué et bien averti son lector in fabula. Toute stratégie de traduction est d'après nous légitime, qu'elle soit modernisante ou archaïsante, pourvu qu'elle indique et motive ses choix de traduction et qu'elle reste cohérente dans la pratique à ses principes.

Thème

Sur le même thème

-

1 – Evolution des paradigmes culturels. 1

NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne

-

Langue et culture créoles : Politique linguistique

ChadyShimeen-KhanGeorgerFabriceSciences du langage - Langue et culture créoles #11 - Politique linguistique

-

Les nouvelles voies de l'énonciation - Dans l'intimité de la recherche

Colas-BlaiseMarionDonderoMaria GiuliaBasso FossaliPierluigiVallespirMathildeSoirée "Les nouvelles voies de l'énonciation", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 7 juin 2023 au Forum de la FMSH

-

-

La propagande dans le contexte politique italien

Cette conférence, donnée dans le cadre du programme PandheMic (Propagande : héritages et mutations contemporaines) , a été l'occasion d'attirer l’attention sur la transformation des stratégies de

-

Les horizons mondiaux d’un historien : l’Espagne de Pierre Chaunu

La première phase de l’œuvre de Pierre Chaunu interroge l’Espagne dans sa dimension globale et mondiale. Sa thèse monumentale, Séville et l’Atlantique (1504-1650), parue de 1955 à 1960, demeure un

-

Le "Charles Quint" de Pierre Chaunu : les risques d’une biographie

L’article de Juan Carlos D’Amico se propose d’étudier les spécificités du regard que Pierre Chaunu porta sur l’empereur Charles Quint souvent identifié comme le maître de l’empire sur lequel le soleil

-

Littératures autobiographiques de la Seconde Guerre mondiale : les fonds d’archives présents à l’IM…

Les archives d'écrivains, d'éditeurs, de directeurs de revues et feuilles littéraires, déposées à l'IMEC, recèlent quantité de documents : ces journaux intimes, lettres, papiers d'identité, coupures

-

Les témoignages des locuteurs du Calvados : étude linguistique et dialectale

La communication traite de l'étude linguistique et dialectologique d'un corpus de dix témoignages oraux d'habitants du Calvados, ayant vécu les bombardements du 6 juin 1944. Les témoins ont répondu

-

Garibaldi inventé par Garibaldi. Idéologies, croyances, biographies, 1847 à nos jours

La communication vise à montrer que l'inventeur de Garibaldi est en réalité Garibaldi lui-même et que la structure fondamentale du mythe garibaldien réside dans la rencontre entre l'idée de virilité

-

Massimo d’Azeglio homme du Risorgimento. L’écriture plurielle d’un auteur singulier

Il s'agit, dans cette étude, de mettre en évidence l'implication de d'Azeglio dans le Risorgimento, à travers les divers registres d'écriture (épistolaire, autobiographique, pamphlétaire, romanesque)

-

Reflets du Risorgimento dans les premiers romans de Verga

Les premiers romans de Verga, Amore e patria, I carbonari della montagna et Sulle lagune sont écrits entre 1856 et 1863, au moment donc où se fait l'unité politique de l'Italie. Verga en est un témoin