Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Érudition, manie, passion : la construction de l'ethos du moliériste à la fin du XIXe siècle

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Molière en héritage : usages d'un mythe (XVIIe-XXIe siècles) qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 20 au 26 juin 2022, sous la direction de Joël HUTHWOHL, Tiphaine KARSENTI, Guillaume PEUREUX et Martial POIRSON. Dans le cadre des célébrations du quadri-centenaire de la naissance de Molière en 2022, ce colloque invitait à réfléchir sur les enjeux des appropriations variées inspirées par cette figure mythique du patrimoine culturel français. Dans une perspective internationale, interdisciplinaire et ouverte sur les expérimentations en recherche-création, ce colloque avait pour ambition d'examiner les usages — bibliophiliques, patrimoniaux, politiques, artistiques, scientifiques, commerciaux — de Molière, envisagés à partir des dispositifs esthétiques et idéologiques, pédagogiques, voire industriels, qu'il inspire depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui.

Ancienne élève de l'ENS de Lyon, agrégée de lettres modernes, Charline Granger est actuellement post-doctorante à l'université Paris Nanterre sur le programme des Registres de la Comédie-Française. Elle est l'auteure d'une monographie parue en 2021 aux Classiques Garnier, L'Ennui du spectateur. Thermique du théâtre (1716-1788). Ses recherches portent principalement sur le théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles et sa réception ; les contextes scientifiques du discours sur la scène ; l'histoire de la Comédie-Française.

Moliéromanes, moliérophiles et moliérolâtres : qui sont ces "moliéristes", dont le discours mêle l'érudition à des déclarations d'amour passionnées pour Molière ? À quelles stratégies, sociales et éditoriales, la détermination d'une identité moliériste obéit-elle et pourquoi ? À partir des années 1820, une forme nouvelle du culte rendu au dramaturge se développe progressivement, grâce à l'essor de politiques culturelles visant à valoriser et à centraliser les archives disséminées en France. La revue Le Moliériste, créée par Georges Monval en 1879, apporte aux érudits qui y contribuent une notoriété inédite, qui excède pourtant leur statut de "savants". Appartenant à la fois à l'élite intellectuelle, à la notabilité administrative et aux cercles mondains parisiens, ces moliéristes tirent parti de la figure du collectionneur monomane, alors en vogue, pour prendre l'ethos de véritables personnages : le moliériste devient un type. Cet ethos est le gage de leur succès, direct ou indirect, par l'intermédiaire de satires parfois virulentes qui leur permettent paradoxalement d'acquérir une grande popularité.

Sur le même thème

-

Comprendre les archives : vers de nouvelles interfaces de recherche reposant sur l’annotation séman…

GuterhléNicolasCe webinaire s’inscrit dans le cadre de la 4ᵉ édition du Printemps de la donnée organisé par l’Atelier de la donnée dat@UBFC. Nicolas Gutehrle, doctorant en Traitement Automatique des Langues au

-

Adapter et représenter la légende de Faust : un élan de modernité ? / Table ronde

Garcin-MarrouFloreLehmannMichelMazellier-LajarrigeCatherineZidaričWalterDe la fin du siècle romantique à nos jours, les reprises faustiennes mettent plus en lumière les marqueurs de cette puissance de vie, clamée par Faust et caricaturée par Méphisto, au détriment des

-

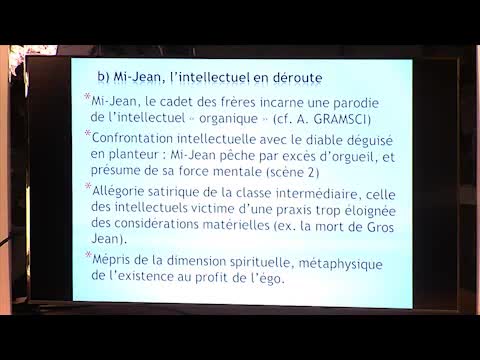

L'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique d…

LefrançoisFrédéricL'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique de Derek Walcott

-

Présence de la préhistoire : autour du fac-similé de la Grotte Cosquer

EfratiBenjaminLabrusseRémyFritzCaroleVanrellLucCohenClaudinePigeaudRomainLa préhistoire s’inscrit-elle à contretemps de notre présent ? En est-elle un ailleurs absolu ou en fait-elle partie de manière indissociable ?

-

La fabrique d'un corpus archéologique : l'expérience du projet ICARE (Iconographie et Collections d…

DaireMarie-YvaneLe projet ICARE vise l'étude, la numérisation, la valorisation et le partage du fonds documentaire iconographique ancien du laboratoire Archéosciences (cœur historique de l'UMR CReAAH) basé à l

-

Mégara Hyblaea (Sicile) : archiver des fouilles en cours et fouiller à l'aide des archives anciennes

MaudetSégolèneMègeFrédéricLa reprise de fouilles à Mégara Hyblaea en 2017 a été l'occasion de mettre en place un nouveau rapport aux archives.

-

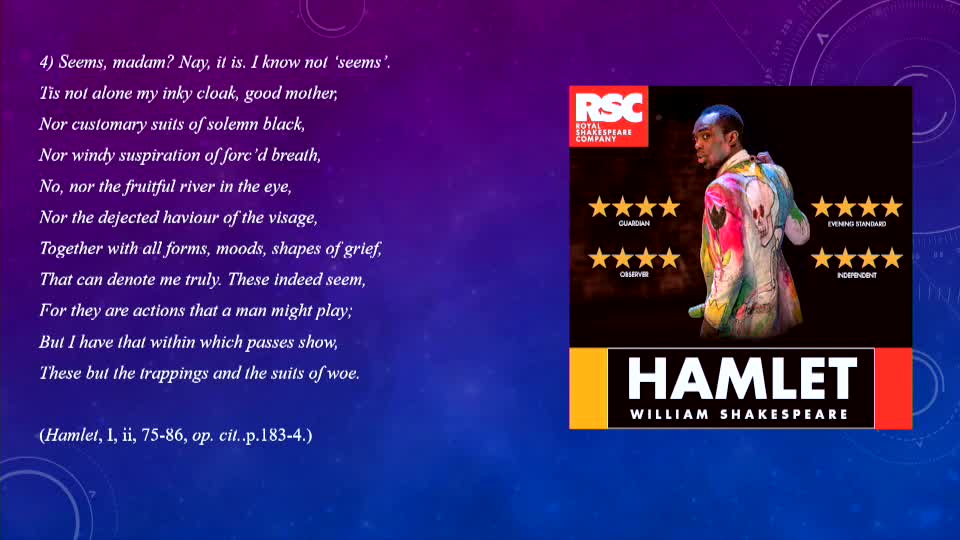

Jean-Michel Déprats - Promenade buissonnière à travers les traductions françaises d’Hamlet

DépratsJean-MichelJean-Michel Déprats, Maître de conférences en littérature anglaise et études théâtrales (Université Paris Nanterre), traducteur de théâtre, spécialiste de Shakespeare, a présenté une conférence

-

L'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique d…

LefrançoisFrédéricBerthetDominique"L'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique de Derek Walcott" Journée d'étude : "Créations, pouvoir et contestation en Caraïbe"

-

Regards croisés sur le vivant en société ÉP.03

VergnesAlanPinelKarineAPPROCHES SENSIBLES AUTOUR DU VIVANT

-

Les archives béotiennes : de la reprise à la diffusion

BoissatRomainPerninIsabelleMise en ligne de la base de données des archives de P. Roesch désormais interrogeable grâce à un portail de consultation.

-

Redocumentarisation et valorisation de la photothèque archéologique de l'Institut français du Proch…

BabourTaosLa photothèque archéologique constituée au cours du xxe siècle est l'une des collections les plus importantes du fonds iconographique de l'Institut français du Proche-Orient (Ifpo).

-

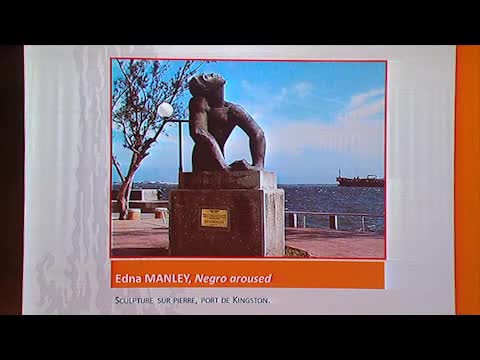

Regards croisés sur l'Atelier 45 et le Jamaican Art Movement

LefrançoisFrédéricCommunication au colloque "Rendre hommage à l'Atelier 45" Octobre 2016 Tropiques ATRIUM - Scène nationale Fort-de-France, Martinique