Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Érudition, manie, passion : la construction de l'ethos du moliériste à la fin du XIXe siècle

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Molière en héritage : usages d'un mythe (XVIIe-XXIe siècles) qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 20 au 26 juin 2022, sous la direction de Joël HUTHWOHL, Tiphaine KARSENTI, Guillaume PEUREUX et Martial POIRSON. Dans le cadre des célébrations du quadri-centenaire de la naissance de Molière en 2022, ce colloque invitait à réfléchir sur les enjeux des appropriations variées inspirées par cette figure mythique du patrimoine culturel français. Dans une perspective internationale, interdisciplinaire et ouverte sur les expérimentations en recherche-création, ce colloque avait pour ambition d'examiner les usages — bibliophiliques, patrimoniaux, politiques, artistiques, scientifiques, commerciaux — de Molière, envisagés à partir des dispositifs esthétiques et idéologiques, pédagogiques, voire industriels, qu'il inspire depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui.

Ancienne élève de l'ENS de Lyon, agrégée de lettres modernes, Charline Granger est actuellement post-doctorante à l'université Paris Nanterre sur le programme des Registres de la Comédie-Française. Elle est l'auteure d'une monographie parue en 2021 aux Classiques Garnier, L'Ennui du spectateur. Thermique du théâtre (1716-1788). Ses recherches portent principalement sur le théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles et sa réception ; les contextes scientifiques du discours sur la scène ; l'histoire de la Comédie-Française.

Moliéromanes, moliérophiles et moliérolâtres : qui sont ces "moliéristes", dont le discours mêle l'érudition à des déclarations d'amour passionnées pour Molière ? À quelles stratégies, sociales et éditoriales, la détermination d'une identité moliériste obéit-elle et pourquoi ? À partir des années 1820, une forme nouvelle du culte rendu au dramaturge se développe progressivement, grâce à l'essor de politiques culturelles visant à valoriser et à centraliser les archives disséminées en France. La revue Le Moliériste, créée par Georges Monval en 1879, apporte aux érudits qui y contribuent une notoriété inédite, qui excède pourtant leur statut de "savants". Appartenant à la fois à l'élite intellectuelle, à la notabilité administrative et aux cercles mondains parisiens, ces moliéristes tirent parti de la figure du collectionneur monomane, alors en vogue, pour prendre l'ethos de véritables personnages : le moliériste devient un type. Cet ethos est le gage de leur succès, direct ou indirect, par l'intermédiaire de satires parfois virulentes qui leur permettent paradoxalement d'acquérir une grande popularité.

Sur le même thème

-

Glozel-Session 1 : Table ronde conclusive

PélissierPaulineJouys BarbelinCorinneMorinièreSolineBonnefoiClaireMenetrierLaureAngevinRaphaëlDemouleJean-PaulTable ronde conclusive de la session n°1 - Les sources de Glozel : collections et fonds d’archives - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources, questionnements,

-

L’avocat et le témoin : le point de vue et les ressources des fonds Maurice Garçon et Benoît Clémen…

DemouleJean-PaulJean-Paul Demoule présente l’importance et les conséquences de l’expérience de « premier » témoin des découvertes de Glozel que Benoît Clément eut à assumer au cours du procès de René Dussaud.

-

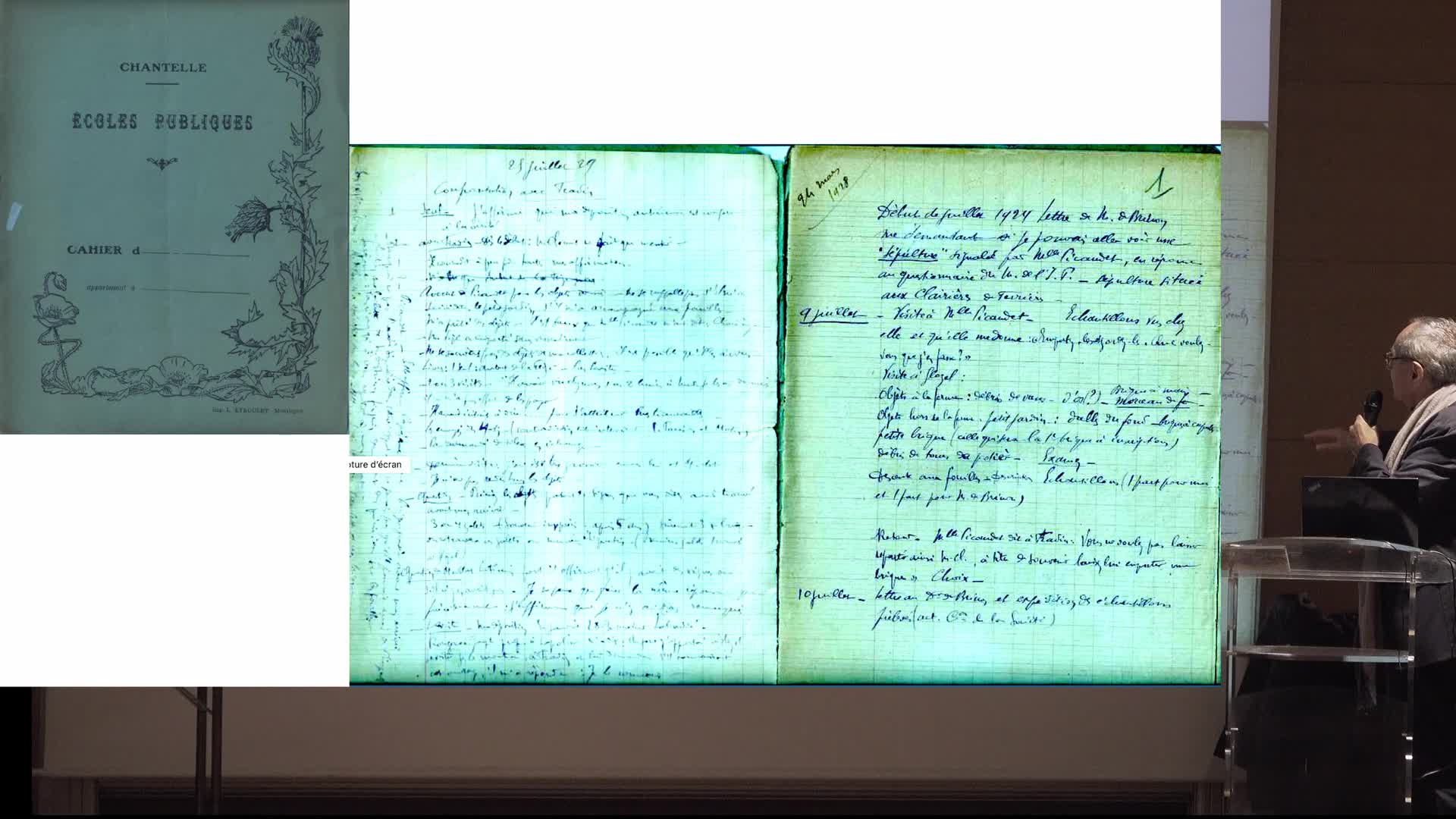

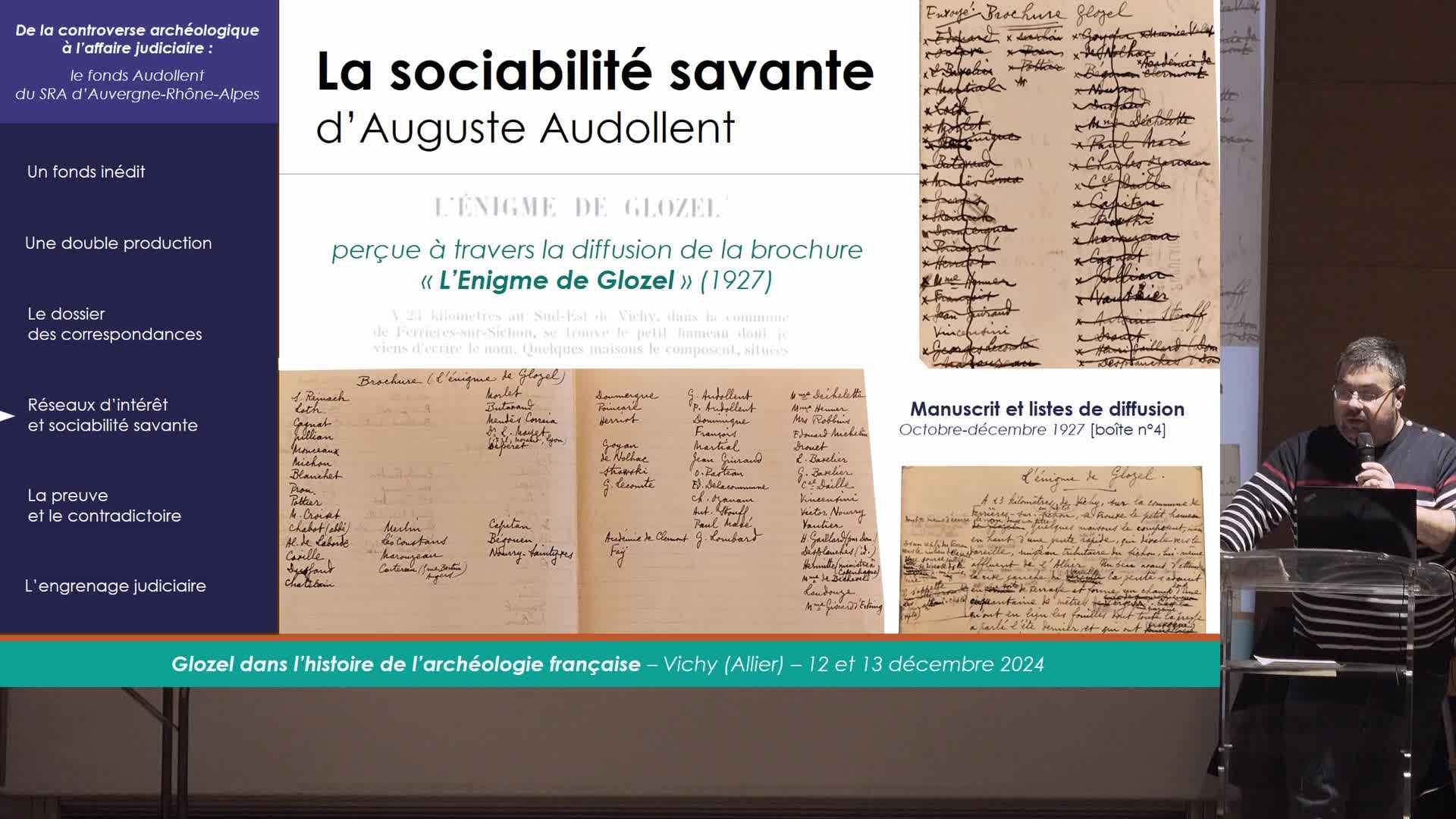

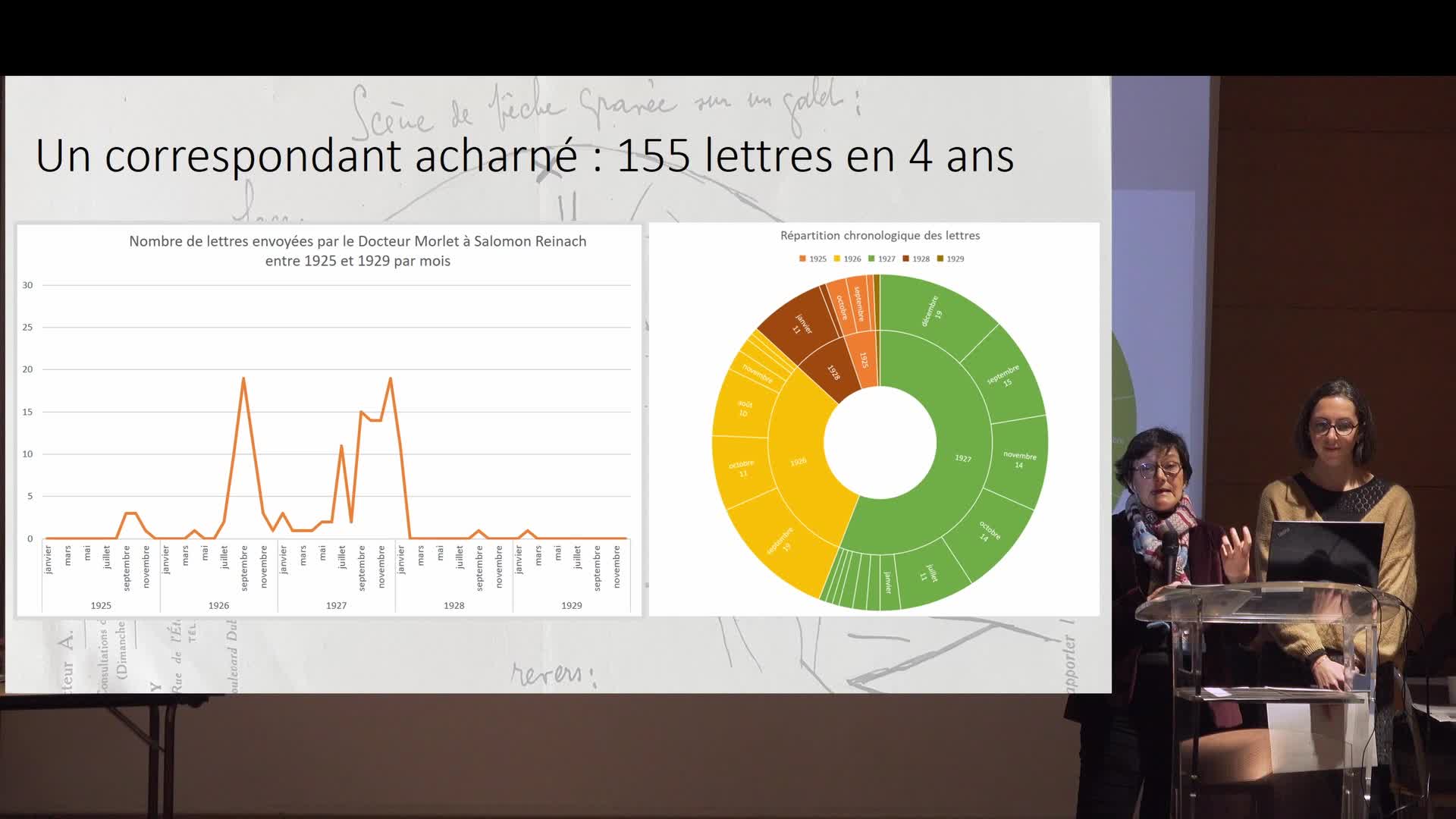

De la controverse archéologique à l’affaire judiciaire : le fonds Audollent du Service régional de …

AngevinRaphaëlLes archives d'Auguste Audollent permettent de reconstituer certaines étapes de la controverse scientifique et judiciaire de Glozel et de préciser la contribution de la famille Audollent aux débats...

-

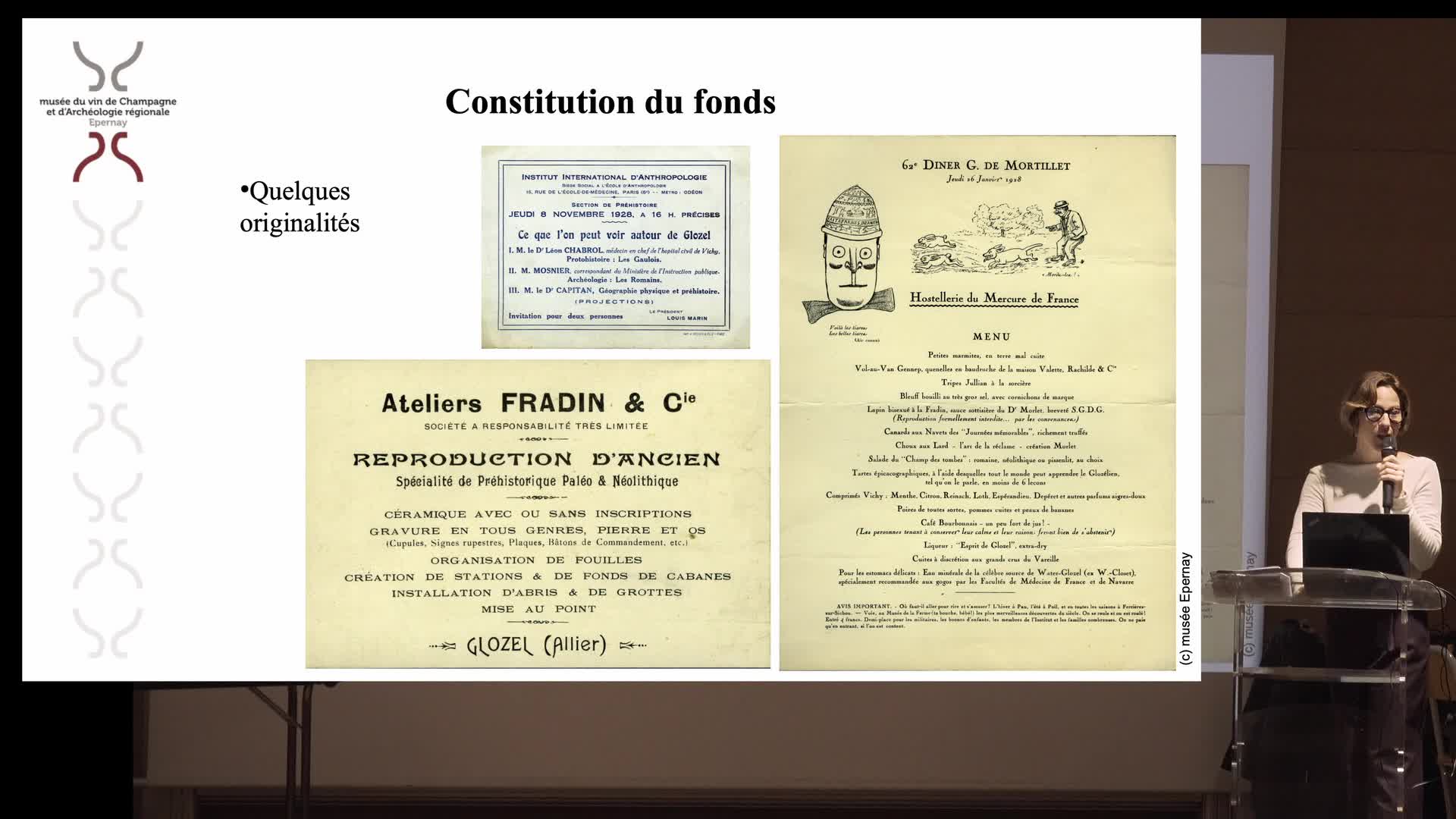

Le fonds Glozel du musée d’Épernay ou comment un fonds documentaire « raconte » un célèbre épisode …

MenetrierLaureBonnefoiClaireCette communication présente le fonds archivistique Glozel du musée d’Épernay dont les pièces permettent de reconstituer les grandes étapes de l’« affaire » Glozel...

-

L’affaire Glozel au regard des archives conservées au musée d’Archéologie nationale : un état des s…

Jouys BarbelinCorinneMorinièreSolineL’affaire de Glozel est abondamment représentée au sein des archives du musée d’Archéologie nationale...

-

Glozel et la Société d’émulation du Bourbonnais : acteurs sédentaires, acteurs de terrain et produc…

PélissierPaulineLa Société d’Émulation du département de l’Allier : Sciences, Arts et Belles-Lettres (SEB), fondée à Moulins-sur-Allier en 1845, revêt une importance conséquente pour l’émergence de la science

-

Respiration profonde inspir expir sous Covid-19

TriffauxJean-PierreExpérience théâtrale en confinement

-

Le drame du coronavirus | Essai d'interprétation artaudienne

ChariérasPaulEssai d'interprétation artaudienne de la communication du professeur Jean-Pierre Triffaux (dit Rabanel) par Paul Chariéras, comédien et metteur en scène

-

Le drame du coronavirus

TriffauxJean-PierreRabanel [Jean-Pierre Triffaux], « Le drame du coronavirus », article-appel et documents audiovisuels publiés en ligne, site Université Côte d'Azur-CTELA et site Sceneweb.fr, le 30 mars 2020.

-

Les Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

HachettePaulineGefenAlexandreSylvosFrançoiseLes Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

-

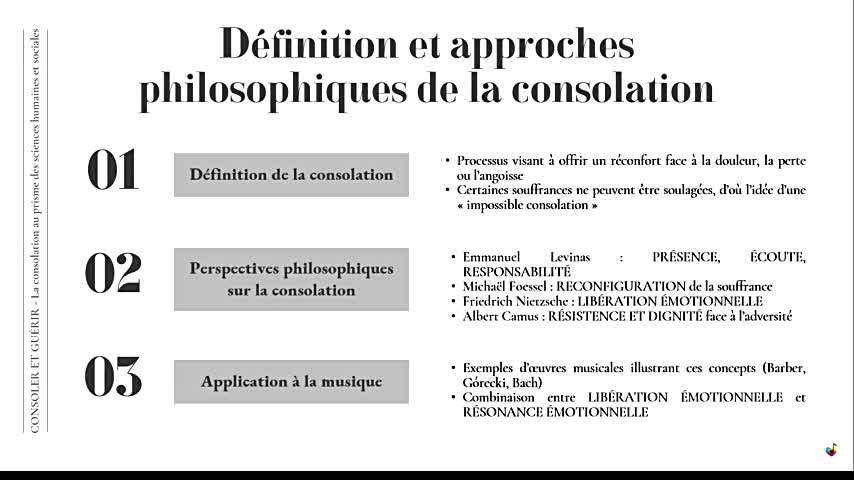

La musicothérapie et l’impossible consolation

MaratuechCamilleLa musicothérapie, en mobilisant des mécanismes neurophysiologiques tels que la catharsis émotionnelle et la résonance affective, constitue un vecteur de modulation des circuits cérébraux impliqués

-

Entretien avec Jean-Michel Ribes

Gibello-BernetteCorinneFauchereauLiseRibesJean-Michel« Les archives de Jean-Michel Ribes et du Théâtre du Rond-Point à la Bibliothèque nationale de France », entretien avec Jean-Michel Ribes, mené par Hélène Keller, Corinne Gibello-Bernette et Lise