Chapitres

Notice

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Introduction de Christine Chivallon et Nora Philippe et intervention de Philippe Artières et Ferdinand de Jong

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Introduction à la journée d’étude

| Christine Chivallon (CNRS-MCTM)

| Nora Philippe (Columbia Institute for Ideas & Imagination et MCTM)

Archives de « La plage noire »

| Philippe Artières, historien, CNRS

Décoloniser l'archive: sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba

| Ferdinand de Jong, historien, sociologue, University of East Anglia

Cliquez ici pour accéder à la page FMSH de cette journée d'étude

Journée d'étude | Mercredi 9 décembre 2020

Pouvoir entendre les « sans-voix », donner de la voix à celles et ceux qui sont rendus inaudibles au sein de systèmes sociaux dont le fonctionnement repose précisément sur le pouvoir de « faire taire » et de rendre silencieuses les figures pourtant si présentes dans les vies sociales, est une question à laquelle les chercheurs du temps présent s’adressent non sans difficulté, recourant au « terrain », à la « relation » pour tenter de mettre en lumière les « si petits destins » de la violence subie. Quand elle s’adresse aux figures anonymes du passé, cette difficulté est redoublée par l’absence du vivant, l’absence du « maintenant » et du possible de cette rencontre de « terrain ». Car tenter de recouvrer le passé, c’est toujours avoir affaire à la perte définitive.

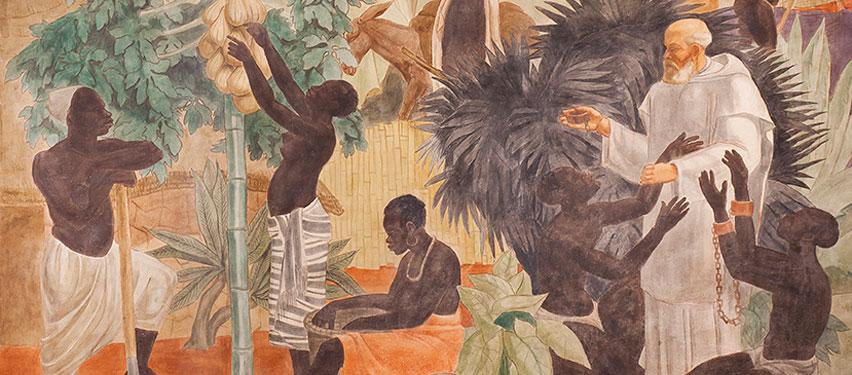

Cette rencontre est l’occasion d’élargir le plus possible notre réflexion hors du champ des sociétés (post)esclavagistes de la Caraïbe et des Amériques. Si ces dernières confrontent aux voix imperceptibles et inaudibles des esclaves, puis de leurs descendants, elles mettent à jour bien plus largement la question des sources possibles à explorer pour tenter de restaurer des présences effacées et même anéanties par le poids des appareils de pouvoir. Parmi ceux-ci, l’archive a pu être considérée comme le lieu par excellence du déploiement de l’autorité coloniale, et plus généralement de celle des nations occidentales. Cette perspective qui voit dans l’archive l’un des piliers majeurs de l’exercice du pouvoir s’est vue âprement discutée et remise en cause au cours des deux dernières décennies à la faveur d’un des nombreux tournants qui animent le monde académique. L’archival turn (le tournant archival/archivistique) a fait naître une profusion d’interprétations où fleurissent les notions de « contre-archives » ; « d’archives alternatives » ; « d’archives non officielles » tout en réclamant que l’institution elle-même soit revisitée pour le potentiel qu’elle offre malgré tout d’emplir la froideur des documents par des émotions, de l’agentivité, de l’esthétique, et des pratiques tout simplement vivantes.

Ramené à notre double préoccupation, celle de l’altération des figures devenues inconnues ou méconnaissables et celle du passé irrémédiablement perdu, que vient nous apporter ce débat ? Existe-t-il dans l’archive ou hors de l’archive des voies de traverse qui laissent entrevoir ces destins fragiles qui nous préoccupent et nous hantent, ceux-là mêmes si enclins à être transfigurés par les documents officiels où l’écrit élimine déjà la trace d’une parole audible ? Ce que l’on pourrait désigner par le mot « trace » à la manière des écrivains martiniquais Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau, ne serait-il pas ce lieu d’une alternative où pourraient se manifester des manières d’échapper à la scripturalité de l’archive ou d’être insérées accidentellement ou discrètement dans ses interstices ?

Retrouvez la journée en live sur Facebook sur le compte Dix Milliard d'Humains et Civic City

Intervention

Dans la même collection

-

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Intervention de Céline Flory et discu…

FloryCélineChivallonChristineEntre archives et mémoires familiales : reconstruire des récits autour des « engagés » africains en Martinique aujourd’hui | Céline Flory, historienne, CNRS Discussion avec les intervenants de la

-

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Rencontre autour du film de Sylvaine …

DampierreSylvainePhilippeNoraChivallonChristineSoirée de clôture Rencontre autour du film de Sylvaine Dampierre Le Pays à l’envers (Atlan Film, 2009) Avec la réalisatrice Sylvaine Dampierre, Rencontre animée par Nora Philippe (Institute for Ideas

-

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Intervention de Magalie Claveau et Di…

ClaveauMagalieNativelDidierL’archive : entre régulation et émotion. Témoignage d’une expérience d’archiviste | Magalie Claveau, archiviste, Archives municipales de Cannes (ex-archives départementales de Martinique) Réflexions

-

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Intervention de Nora Philippe et disc…

PhilippeNoraRaconter à travers les archives filmiques et photographiques les dépossessions patrimoniales dans l'Afrique colonisée, les résistances, et les demandes de restitution.

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Séminaire autour de "Un monde en nègre et blanc" 2ème partie

MichelAuréliaChivallonChristineDeuxième partie du séminaire proposé dans le cadre du programme Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, avec un débat suite à l'intervention de l’autrice Aurélia Michel.

-

Séminaire autour de "Un monde en nègre et blanc" 1ère partie

MichelAuréliaChivallonChristinePremière partie du séminaire proposé dans le cadre du programme Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, avec l'intervention de l’autrice Aurélia Michel.

-

Exposer le racisme et l’antisémitisme - Exposer l’esclavage, le racisme, le colonialisme

TaffinDominiqueYssap-RinçonLaurellaChivallonChristineBancelNicolasColloque | 6 mai Le Musée national de l’histoire de l’immigration et la Plateforme internationale sur le Racisme et l'Antisémitisme PIRA (FMSH,EPHE) vous proposent un colloque

-

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Rencontre autour du film de Sylvaine …

DampierreSylvainePhilippeNoraChivallonChristineSoirée de clôture Rencontre autour du film de Sylvaine Dampierre Le Pays à l’envers (Atlan Film, 2009) Avec la réalisatrice Sylvaine Dampierre, Rencontre animée par Nora Philippe (Institute for Ideas

-

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Intervention de Nora Philippe et disc…

PhilippeNoraRaconter à travers les archives filmiques et photographiques les dépossessions patrimoniales dans l'Afrique colonisée, les résistances, et les demandes de restitution.

-

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Intervention de Céline Flory et discu…

FloryCélineChivallonChristineEntre archives et mémoires familiales : reconstruire des récits autour des « engagés » africains en Martinique aujourd’hui | Céline Flory, historienne, CNRS Discussion avec les intervenants de la

-

Corps et performances de dignité en contexte (post-)colonial. Amériques, Afrique, Océan indien - Di…

Fila-BakabadioSarahChivallonChristineNativelDidierMartin-BreteauNicolasMichelAuréliaDiscussions animées par Sarah Fila-Bakabadio (Historienne, Université de Cergy/AGORA), Didier Nativel (Historien, Université de Paris/CESSMA) et Christine Chivallon (Anthropologue, CNRS/PASSAGES et

-

Corps et performances de dignité en contexte (post-)colonial. Amériques, Afrique, Océan indien - Di…

ChivallonChristineNativelDidierFila-BakabadioSarahBeauchezJérôme GilbertAjariNormanMichelAuréliaRahalMalikaDiscussions animées par Sarah Fila-Bakabadio (Historienne, Université de Cergy/AGORA), Didier Nativel (Historien, Université de Paris/CESSMA) et Christine Chivallon (Anthropologue, CNRS/PASSAGES et

-

Corps et performances de dignité en contexte (post-)colonial. Amériques, Afrique, Océan indien - Di…

GallienRaphaëlRahalMalikaChivallonChristineNativelDidierFila-BakabadioSarahDiscussions animées par Sarah Fila-Bakabadio (Historienne, Université de Cergy/AGORA), Didier Nativel (Historien, Université de Paris/CESSMA) et Christine Chivallon (Anthropologue, CNRS/PASSAGES et

-

Capitalisme et (post)esclavage : pour une critique caribéenne de l'économie politique - Discussion …

OuedraogoJean-BernardBoukhrisLindaChivallonChristineNativelDidierRenaultMatthieuCette journée d’études est une première tentative pour (re)lancer le débat en adoptant une approche croisée entre les Caraïbes “britannique” et “française” et en élargissant la perspective aux

-

Capitalisme et (post)esclavage : pour une critique caribéenne de l'économie politique - Introductio…

ChivallonChristineRenaultMatthieuCette journée d’études est une première tentative pour (re)lancer le débat en adoptant une approche croisée entre les Caraïbes “britannique” et “française” et en élargissant la perspective aux

-

L’art et le musée face à la question (dé)coloniale - Introduction à la journée d'études

ChivallonChristineIntroduction à la journée d’études par Christine Chivallon (CNRS-MCTM)

Sur le même thème

-

Table ronde 2/ Le post-capitalisme sera féministe, antiraciste et écologique

VergèsFrançoiseDans le cadre de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme organise le colloque international "Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de

-

La Réunion et l'ère de la responsabilité

HoarauÉlieLamraniSalimCauseries de l’Histoire : histoire de La Réunion 1

-

Eduquer contre le racisme partie 2

ThuramLilianLamraniSalimCauseries de l'égalité, racisme et discrimination 1 partie 2

-

Causeries égalité, racisme et discrimination 1 partie 1

ThuramLilianLamraniSalimCauseries de l'égalité, racisme et discrimination 1

-

ENT'REVUES : soirée avec la revue Lettres d'hivernage : Résonance. Croire au monde, par-delà les fr…

MounguenguiStève-WilifridOumhaniCécileFekreOlurenMoussaImènCombellesSarahBejjaniGraciaLe Comptoir accueille la rencontre autour du deuxième numéro de Lettres d'hivernage : "Résonance. Croire au monde, par-delà les frontières".

-

Responsabilité sur le plastique : contribuons tous de la même façon à polluer ?

PorlierChristopheThiann-Bo MorelMarieLes Causeries de l'environnement et du développement durable : Plastique #1 - Tous responsables?

-

L'éthique du sport : dialogue avec Lilian Thuram

Sommes-nous tous égaux dans le sport, grâce au sport ? Y a-t-il des inégalités plus manifestes que d’autres, et comment les affronter ?

-

Conférence de Nassira Hedjerassi // Penser avec bell hooks : féminisme, pédagogie et émancipation

À partir d’une perspective féministe révolutionnaire noire, bell hooks a défendu la pédagogie comme pratique de la liberté et de la transgression, en prenant en compte ensemble les oppressions de sexe

-

Conférence #213 d'Amélie Le Renard : " Le Privilège occidental. Travail, intimité et hiérarchies po…

Ville-carrefour d’une mondialisation néolibérale, Dubaï incarne les avantages associés à l’occidentalité et à la blanchité. Au travers des récits d’une centaine d’habitants et d’expatriés recueillis

-

#171 - Ahmadou Sehou - Esclavages et traites dans l’espace camerounais (XVe - XXe siècle)

https://www.iea-nantes.fr/fr/chercheurs/sehou-ahmadou_479 Ce projet de recherche porte sur l’histoire de l’esclavage et des traites dans l’espace camerounais, cette région qui se découpe dans

-

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Intervention de Magalie Claveau et Di…

ClaveauMagalieNativelDidierL’archive : entre régulation et émotion. Témoignage d’une expérience d’archiviste | Magalie Claveau, archiviste, Archives municipales de Cannes (ex-archives départementales de Martinique) Réflexions

-

Archives et traces. Figures visibles et invisibles du passé - Intervention de Nora Philippe et disc…

PhilippeNoraRaconter à travers les archives filmiques et photographiques les dépossessions patrimoniales dans l'Afrique colonisée, les résistances, et les demandes de restitution.