Notice

Séance 1 - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

III Colloque international " Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022.

Séance 1 : 17 mars 2022

Président : Hugues Vigouroux

- Peter GAIDA : « Camps de travail sous Vichy : Les “Groupes des travailleurs étrangers” (GTE) en France et en Afrique du Nord (1940-1944) »

- Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ (U. Lisboa) : « La lucha de los antiguos trabajadores forzados españoles por ser reconocidos como víctimas del nazismo (1956-1972) »

Débat

Résumés / Resúmenes

Peter Gaida

Résumé : « Les “ Groupes de travailleurs étrangers ” (GTE) en France et en Afrique du Nord (1940-1944) »

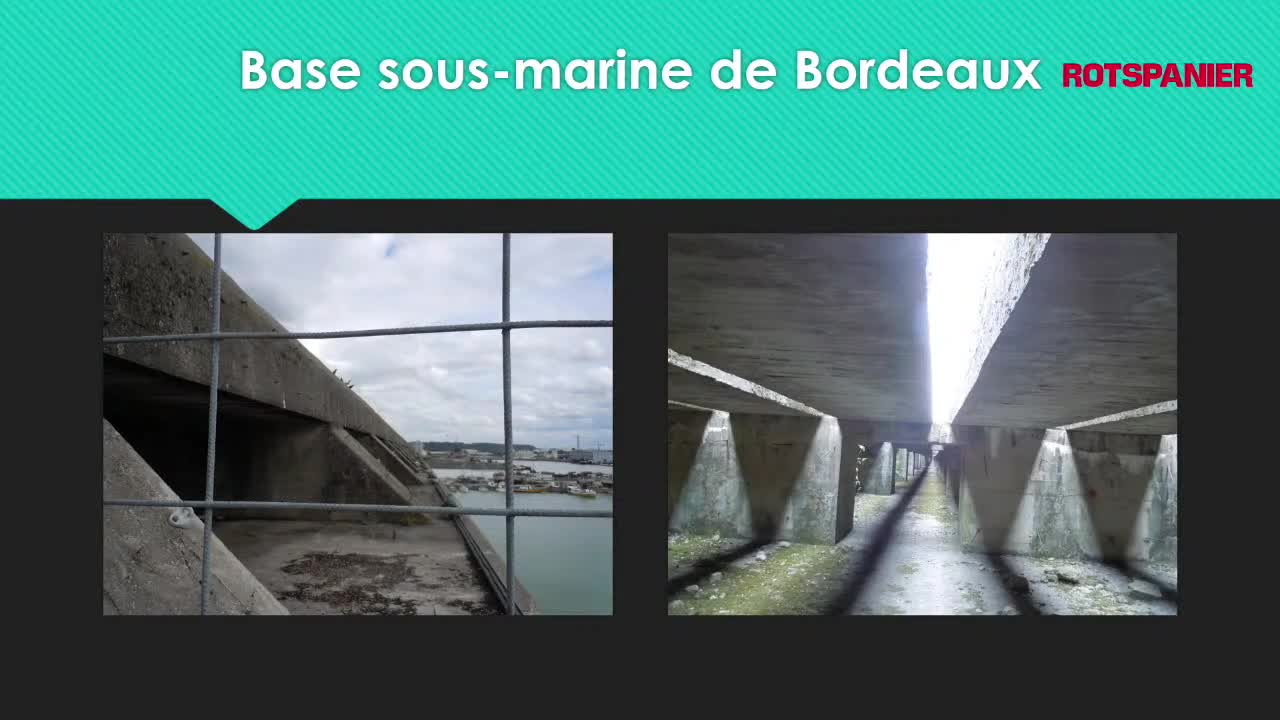

En 1939 commence pour environ 140000 réfugiés politiques de la Guerre d’Espagne une odyssée de sept ans à travers les camps de concentration, d’internement et de travail dans l’Europe fasciste. Ils sont victimes de l’internement, de l'exploitation et de la déportation par le régime nazi et par le régime de Vichy, en France, en Allemagne, en Afrique du Nord et sur les îles de la Manche. Après la « Retirada », des milliers de réfugiés espagnols sont internés dans des camps en France. En avril 1939, le gouvernement Daladier oblige tous les demandeurs d’asile à fournir des « prestations » dans l’armée française : 55000 étrangers sont incorporés dans des « Compagnies de travailleurs étrangers » (CTE) et en grande partie employés sur la « Ligne Maginot ». En 1940, 9000 réfugiés espagnols capturés par l’armée allemande en France sont les premières victimes d’une déportation vers le troisième Reich : la quasi-totalité meurt dans le camp de concentration de Mauthausen en Autriche. Durant les « années noires », des milliers d’étrangers - dont 30000 Espagnols - sont incorporés par le régime de Vichy aux nombreux « Groupes de travailleurs étrangers » (GTE) et forcés de travailler dans l’agriculture et dans l’industrie de la zone dite « libre ». Cette « xénophobie d‘État » trouve son prolongement en Afrique française du Nord où plusieurs milliers de réfugiés espagnols et de communistes déportés de la métropole sont également regroupés dans des GTE et doivent construire un chemin de fer à travers le désert, le « Transsaharien » : un nombre inconnu de travailleurs meurt dans le désert algérien. Dans le cadre de la Collaboration d’État, le régime de Vichy « livre » au total 40000 réfugiés espagnols à l’Organisation Todt (OT) qui construit pour l’armée allemande cinq bases sous-marines et 8 000 bunkers du « Mur de l’Atlantique » sur le littoral français. Dans une centaine de camps de travail peu connus, l’Organisation Todt emploie des milliers de travailleurs forcés français, espagnols, russes, « coloniaux » et juifs. Les camps les plus durs de l’OT sont ouverts sur les îles de la Manche où 800 travailleurs forcés trouvent la mort. Avec environ 10 000 « guérilléros », les réfugiés espagnols sont le groupe le plus important d’étrangers dans la Résistance. Ils participent à la Libération de nombreuses villes dans le Sud de la France, et tentent même de libérer l’Espagne. Après la guerre, ces réfugiés politiques deviennent des immigrés et font leur vie en France. De nombreuses associations luttent encore aujourd’hui pour leur mémoire et leur reconnaissance.

Resumen : « Los “Grupos de Trabajadores Extranjeros” (GTE) en Francia y en África del Norte (1940-1944) »

En 1939 comienza para cerca de 140.000 refugiados políticos de la Guerra de España de 1936 una odisea de siete años a través de los campos de concentración, de internamiento y de trabajo en la Europa fascista. Son víctimas del internamiento, de la explotación y de la deportación por parte del régimen nazi y del régimen de Vichy, en Francia, en Alemania, en África del Norte y en las Islas Anglonormadas. Tras la “Retirada”, miles de refugiados españoles son internados en campos franceses. En abril de 1939, el gobierno de Daladier obliga a todos los solicitantes de asilo a suministrar “prestaciones” en el ejército francés: 55.000 extranjeros son incorporados en las “Compañías de Trabajadores Extranjeros” (CTE) y en gran parte empleados en la “Ligne Maginot”. En 1940, 9.000 refugiados españoles capturados por el ejército alemán en Francia son las primeras víctimas de una deportación hacia el Tercer Reich: prácticamente la totalidad muere en el campo de concentración de Mauthausen, en Austria. Durante los “años negros”, miles de extranjeros -entre los cuales 30.000 eran españoles- son incorporados por el régimen de Vichy a los numerosos “Grupos de Trabajadores Extranjeros” (GTE) y forzados a trabajar en la agricultura y en la industria de la zona llamada “libre”. Esta “xenofobia de Estado” se prolonga hasta el África francesa del norte, donde varios miles de refugiados españoles y de comunistas deportados de la metrópoli son igualmente reagrupados en los GTE y deben construir una vía ferroviaria a través del desierto, el “Transahariano” : un número desconocido de trabajadores muere en el desierto argelino. En el marco de la colaboración de Estado, el régimen de Vichy “entrega” en total 40.000 refugiados españoles a la Organización Todt (OT) que construye para el ejército alemán cinco bases submarinas y 8000 bunkers del “Muro del Atlántico” en el litoral francés. En un centenar de campos de trabajo poco conocidos, la Organización Todt emplea a miles de trabajadores forzados franceses, españoles, rusos, “coloniales” y judíos. Los campos más duros de la OT estuvieron en las Islas Anglonormandas donde 800 trabajadores forzados murieron. Con cerca de 10.000 “guerrilleros”, los refugiados españoles son el grupo más importante de extranjeros de la Resistencia. Participan en la Liberación de muchas ciudades del sur de Francia, e intentan incluso liberar España. Después de la guerra, estos refugiados políticos se convirtieron en inmigrantes y rehicieron su vida en Francia. Muchas asociaciones luchan todavía hoy por su memoria y su reconocimiento.

- Antonio Muñoz Sánchez (U. Lisboa)

Résumé : « Le combat des anciens travailleurs forcés espagnols pour être reconnus comme victimes du nazisme (1956-1972) »

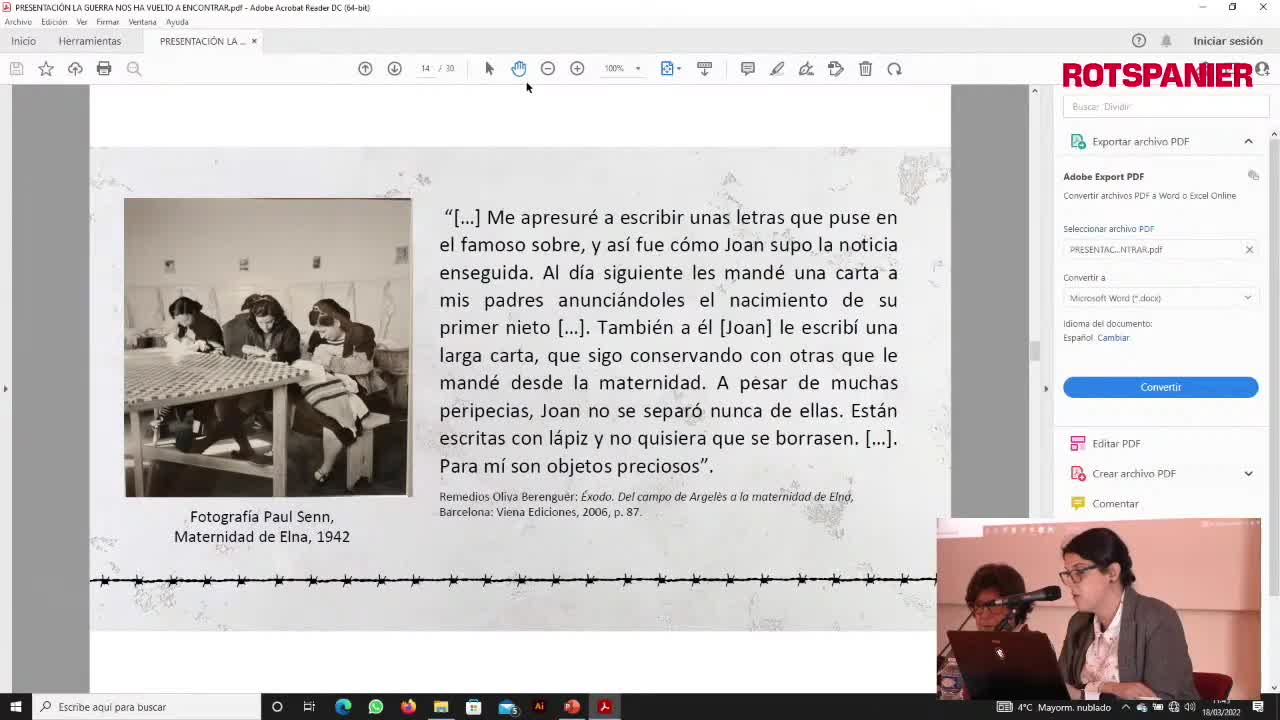

En 1956, la RFA approuve la Loi fédérale relative à l’indemnisation des persécutions nazies. Conçue pour dédommager les victimes de l’Holocaust, cette loi ouvre le droit à l’indemnisation d’autres groupes de personnes persécutées par le III Reich, dont les républicains espagnols exilés durant la Guerre civile. Les années suivantes, quelques 20000 Espagnols firent une demande d’indemnisation. Cependant, plus de la moitié n’avaient pas été déportés vers les camps de concentration (ou bien la demande émanait de leurs veuves) et n’avaient même pas mis le pied en Allemagne. Il s’agissait des travailleurs de l’Organisation Todt qui avaient participé à la construction du Mur de l’Atlantique en France et sur les îles Anglo-normandes.

Le Service allemand des indemnisations rejeta la requête de ces travailleurs espagnols. Reprenant à son compte la propagande nazie, il argua qu’ils s’étaient librement enrôlés, qu’ils étaient tout aussi libres de leurs mouvements et avaient perçu de bons salaires. Les Espagnols n'acceptent pas cette résolution et, conseillés par des avocats, décident de saisir la justice.

Depuis le début des années 1960, le tribunal de Cologne, chargé de l’affaire, enquête sur les conditions de vie et de travail des Espagnols du Mur de l’Atlantique. Pour ce faire, une vaste documentation est recueillie dans plusieurs pays, des rapports sont demandés aux historiens et des centaines de témoins sollicités. Des membres de la SS, de la Gestapo et de la Wehrmacht, techniciens, ingénieurs, entreprises de travaux publics et même des nazis notoires comme Albert Speer déclarent devant les juges de Cologne. Des milliers d’exilés espagnols le feront aussi ; ils font part de leur expérience du Mur et apportent des bilans médicaux attestant des dommages corporels causés par les dures épreuves subies, infligées par les Allemands. C’est à partir de 1969 que la justice se prononce : les nazis avaient bel et bien considéré les républicains espagnols comme des ennemis idéologiques potentiellement dangereux. Aussi, ils avaient reçu un traitement différent de celui des Français ou des Belges et similaire à celui appliqué aux prisonniers de guerre soviétiques. Le juge déclare alors que, dans certains camps de l’Organisation Todt, les conditions de vie et de travail des républicains espagnols avaient été tout aussi inhumaines que dans les camps de concentration allemands.

Après un long combat judiciaire, la démocratie allemande reconnaît officiellement les Espagnols de la Todt comme des victimes politiques du III Reich. C’est ainsi que les Espagnols devinrent les premiers travailleurs forcés du régime nazi à percevoir une indemnisation. Il aura fallu attendre plus de vingt ans et la chute du mur de Berlin pour que la grande majorité des anciens travailleurs forcés du régime d’Hitler —provenant pour la plupart de l’Europe de l’Est— soient dédommagés.

La lutte de ces anciens travailleurs espagnols pour obtenir une compensation de l’Allemagne intervient à un moment où un lourd silence sur les malheurs de la Deuxième Guerre mondiale règne sur toute l’Europe. Or, la reconnaissance judiciaire comme victimes du nazisme ne s’est pas suivie d’une reconnaissance publique. Cinquante ans après, leur situation demeure inexplicablement inchangée.

Resumen: « La lucha de los antiguos trabajadores forzados españoles por ser reconocidos como víctimas del nazismo (1956-1972) »

En 1956, la RFA aprobó la Ley de indemnización a las víctimas del régimen nazi. Pensada para compensar a las víctimas del Holocausto, la ley abrió la puerta a la indemnización de otros grupos de perseguidos por el III Reich. Entre ellos, los republicanos exiliados de la guerra civil. En los años siguientes, unos 20.000 españoles presentaron solicitud de indemnización. Sin embargo, más de la mitad no habían sido deportados a campos de concentración (o eran viudas de estos) y ni siquiera habían estado nunca en Alemania. Se trataba de antiguos trabajadores de la Organización Todt que habían participado en la construcción del Muro del Atlántico en Francia y en las Islas Anglonormandas.

El Servicio de Indemnizaciones alemán desestimó la demanda de los españoles del Muro Atlántico. Replicando la propaganda nazi, el Servicio alegó que los trabajadores de la Organización Todt en Francia se habían enrolado libremente, habian gozado de libertad de movimiento y además habian cobrado buenos salarios. Los españoles no aceptaron sin embargo esta resolución y, asesorados por abogados, acudieron a la Justicia.

Desde comienzos de los años sesenta, el Tribunal de Colonia que se ocupó del caso investigó de manera exhaustiva las condiciones de vida y trabajo de los españoles del Muro Atlántico. Para ello, recopiló documentación en varios países, encargó informes a historiadores y citó a cientos de testigos. Miembros de las SS, la Gestapo y la Wehrmacht, técnicos, ingenieros, empresas constructoras e incluso destacados nazis como Albert Speer declararon ante los jueces de Colonia. También lo hicieron miles de exiliados españoles, que informaron sobre su experiencia en el Muro Atlántico y aportaron informes médicos que certificaban los daños físicos causados por las penalidades que tuvieron que pasar a manos de los alemanes.

A partir de 1969, los jueces dictaminaron que los nazis habían considerado a los republicanos españoles como enemigos ideológicos potencialmente peligrosos. Por ello, las autoridades alemanas de la Francia ocupada los trataron de manera diferente a franceses o belgas y de forma similar a los prisioneros de guerra soviéticos. El juez dictaminó que en algunos de los campos de la Organización Todt las condiciones de vida y trabajo de los republicanos españoles habían sido tan inhumanas como en los campos de concentración alemanes.

Tras un largo combate judicial, la democracia alemana reconoció oficialmente a los españoles de la Todt como víctimas del III Reich por motivos políticos. De esta forma, los españoles se convirtieron en los primeros trabajadores forzados del régimen nazi en recibir una indemnización. Tuvieron que pasar más de veinte años y la caída del Muro de Berlín para que la gran mayoría de los antiguos trabajadores forzados del régimen de Hitler -en su mayoría procedentes de Europa del Este- fueran indemnizados.

La lucha de los antiguos trabajadores españoles por una indemnización alemana ocurrió en un momento en que en toda Europa reinaba aún un espeso silencio sobre las desgracias de la Segunda Guerra Mundial. Al reconocimiento judicial como víctimas del nazismo no se le sumó por ello un reconocimiento público. Hoy, medio siglo más tarde, incomprensiblemente la situación no ha cambiado.

Intervention

Thème

Documentation

Dans la même collection

-

Dix ans de MERE 29 et Hommage aux républicains espagnols

López CabelloIvánSala-PalaJeanIII Colloque international " Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Dix ans de

-

Présentation de l’exposition du projet Leçons pour le présent : Rotspanier, travailleurs forcés esp…

López CabelloIvánIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. -

-

Projets pédagogiques - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánMailleMarie-AgnèsPadin NogueiraFranciscoPicard GuilloisMarjoriePersonEliseSéance Projets pédagogiques. III Colloque international " Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest,

-

Les républicains espagnols exilés en France pendant la Seconde Guerre mondiale : entre travail forc…

López CabelloIvánDreyfus-ArmandGenevièveMartinez-MalerOdetteIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après » (Brest, 17-19 mars 2022). -

-

La caravana de la Memoria et les premiers réseaux associatifs en Bretagne. Une lutte mémorielle com…

López CabelloIvánCerveraAlfonsIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence

-

Chronotopes pestiférés ; entre barbelés et exils

López CabelloIvánNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence : José María Naharro

-

Projets éditoriaux - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánMartinez-MalerOdetteAdámez CastroGuadalupeNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022 - Projets éditoriaux (Brest, 18 mars

-

Séance 2 - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánCoaleRobertGutiérrez MolinaJosé LuisAlgarbani RodriguezJosé ManuelMedina LinaresÁngelSéance 2. III Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022.

-

Rotspanier, 80 ans après (partie 1)

López CabelloIvánVigourouxHuguesAllende Santa CruzClaudineIII Colloque international " Républicain•es espagnol•es exilé•es pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Séance :

-

Séance 3 - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánGautierArletteCuadrado JiménezMaria-VillaAdámez CastroGuadalupeValcárcel RiveraCarmenSéance 3. III Colloque international "Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après". Brest, 18 mars 2022.

-

Projets filmiques - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánSoucharPierreCamps GironaJaumeGuerreroRafaelIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022. - Projets filmiques (Brest, 18 mars

-

Mémoire de l’exil des républicain.es espagnol.es dans le littoral atlantique français pendant la…

López CabelloIvánVigourouxHuguesGarciaGabrielleCarrionArmelleLuisGarrido OrozcoFernandezCarlosRuizJoséIII Colloque international "Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après », Brest, 17-19 mars 2022.- Séance :

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Dix ans de MERE 29 et Hommage aux républicains espagnols

López CabelloIvánSala-PalaJeanIII Colloque international " Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Dix ans de

-

Présentation de l’exposition du projet Leçons pour le présent : Rotspanier, travailleurs forcés esp…

López CabelloIvánIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. -

-

Projets éditoriaux - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánMartinez-MalerOdetteAdámez CastroGuadalupeNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022 - Projets éditoriaux (Brest, 18 mars

-

Chronotopes pestiférés ; entre barbelés et exils

López CabelloIvánNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence : José María Naharro

-

La caravana de la Memoria et les premiers réseaux associatifs en Bretagne. Une lutte mémorielle com…

López CabelloIvánCerveraAlfonsIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence

-

Les républicains espagnols exilés en France pendant la Seconde Guerre mondiale : entre travail forc…

López CabelloIvánDreyfus-ArmandGenevièveMartinez-MalerOdetteIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après » (Brest, 17-19 mars 2022). -

-

Projets pédagogiques - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánMailleMarie-AgnèsPadin NogueiraFranciscoPicard GuilloisMarjoriePersonEliseSéance Projets pédagogiques. III Colloque international " Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest,

-

Mémoire de l’exil des républicain.es espagnol.es dans le littoral atlantique français pendant la…

López CabelloIvánVigourouxHuguesGarciaGabrielleCarrionArmelleLuisGarrido OrozcoFernandezCarlosRuizJoséIII Colloque international "Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après », Brest, 17-19 mars 2022.- Séance :

-

Projets filmiques - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánSoucharPierreCamps GironaJaumeGuerreroRafaelIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022. - Projets filmiques (Brest, 18 mars

-

Séance 2 - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánCoaleRobertGutiérrez MolinaJosé LuisAlgarbani RodriguezJosé ManuelMedina LinaresÁngelSéance 2. III Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022.

-

Séance 3 - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánGautierArletteCuadrado JiménezMaria-VillaAdámez CastroGuadalupeValcárcel RiveraCarmenSéance 3. III Colloque international "Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après". Brest, 18 mars 2022.

-

Rotspanier, 80 ans après (partie 1)

López CabelloIvánVigourouxHuguesAllende Santa CruzClaudineIII Colloque international " Républicain•es espagnol•es exilé•es pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Séance :