Pathé et le développement du cinéma (1895-1930)

(ci-contre vidéo Stéphanie Salmon, directrice des collections historiques de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé ; durée 50 mn)

(ci-dessous libre transcription par A. Moatti de la vidéo de S. Salmon, cette dernière étant beaucoup plus complète et illustrée, y compris par des vidéos d'époque).

Les frères Pathé : Émile au son et Charles à l'image

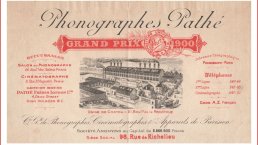

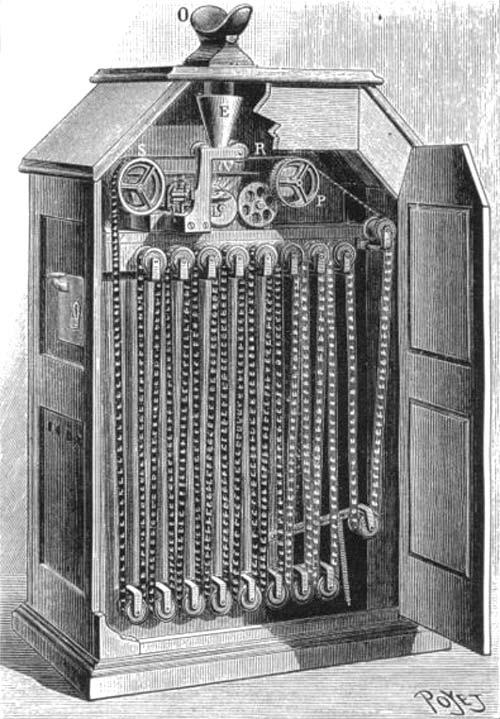

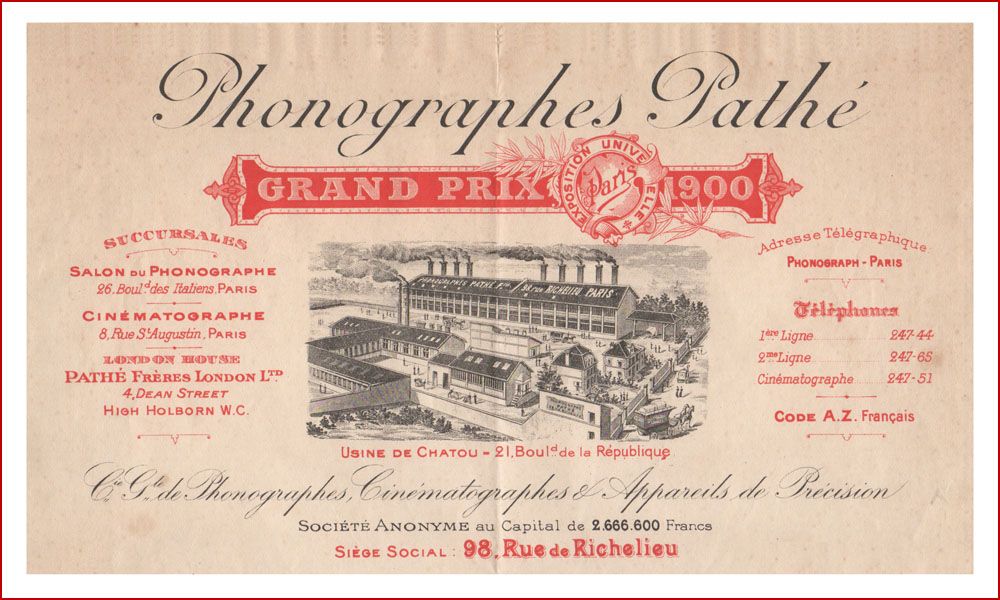

La société Pathé commence en 1894 avec les phonographes (son), une invention d'Edison pour l'écoute de morceaux de musique sur cylindres de cire (bientôt remplacés par des disques vinyle), mais aussi pour dicter des lettres à sa secrétaire, etc.; ainsi qu'avec les kinétoscopes (image), boîte parallélipipidique dans laquelle se déroulaient des films, avec oculaire pour les voir, dans des foires, dans des espacés dédiés avec plusieurs machines sur les Grands Boulevards — aux tous débuts, la notion même de projection n'est pas imaginée.

Emile Pathé développera le premier domaine (son), Charles Pathé (1863-1957) le second (image); il travaillera avec l'inventeur Henri Joly sur une caméra de projection.

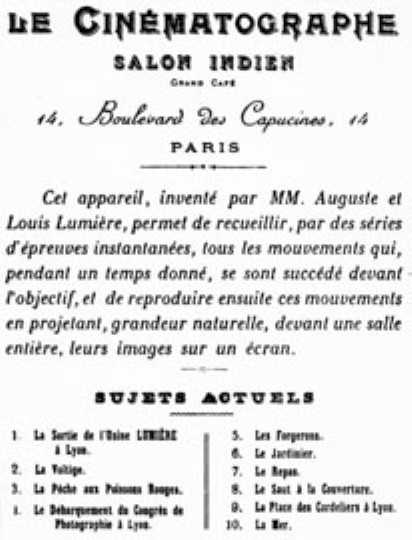

Les frères Lumière eux aussi diffusent des films, la première projection a lieu fin 1895 au Grand Café des Capucines à Paris. Charles Pathé reprend le même type de courts films, et commence à en faire tourner lui-même.

La société Pathé frères prend corps en 1897 avec des actionnaires lyonnais, les Pathé en étant simplement salariés. Une première usine est installée à Chatou (Seine & Oise) pour les phonographes et cylindres de cire. Est aussi développé le Coq Pathé, premier appareil phonographique domestique : la musique fait son entrée dans les foyers — sont aussi proposées les premières ventes à crédit.

1) Phonographe et ses cylindres de cire pour la musique (WikiCommons auteur Tomasz Sienicki); 2) Kinétoscope ouvert (WikiCommons, La Nature, octobre 1894); 3) Kinetoscope Parlor, Sans Francisco, 1894 (WikiCommons); 4) Programme de la projection Lumière au Grand café des Capucines, 28 décembre 1895 (WikiCommons); 5) En-tête facture Pathé 1903, figurant l'usine de Chatou (archives Pathé).

Diffusion en salles, et apparition des réalisateurs

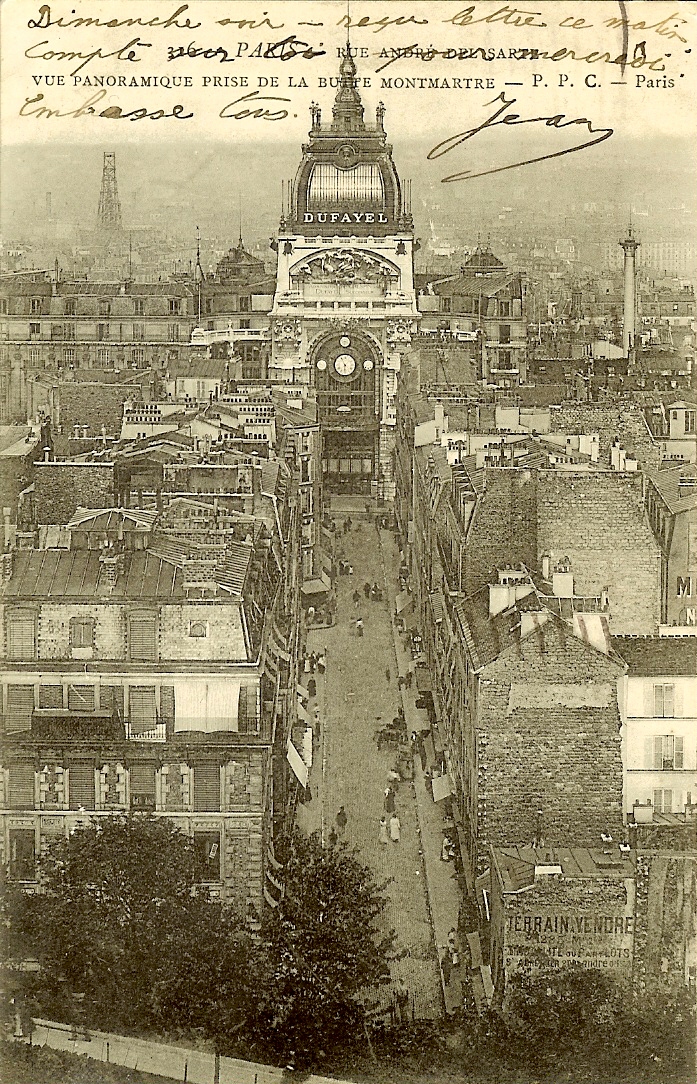

Du point de vue du cinéma, Charles Pathé va industrialiser sa diffusion, en dupliquant les pellicules d'un film donné, pour qu'il soit diffusé à plusieurs endroits. Les premières salles apparaissent, comme celle du magasin Dufayel à Paris 18e, pionnier du crédit à la consommation.

Parallèlement, Pathé finance des sujets de film, avec l'appui de Ferdinand Zecca (1864-1947), vendu du monde forain, premier « réalisateur » de l'histoire du cinéma. Les premières fictions sortent, comme Histoire d'un crime (1901, 5 mn). Dès 1907, le catalogue de Pathé est de 600 films, son véritable fer de lance.

Des ateliers sont construits, à Vincennes puis à Montreuil, pour stocker les décors de films, et parfois les tourner. Une usine est créée à Joinville-le-Pont pour la fabrication et la colorisation de la pellicule (dès le départ, certains films sont colorisés).

Dans les salles qui se multiplient à partir de 1907, Charles Pathé a l'heureuse idée de faire précéder la projection par un bref journal d'actualités le Pathé-Journal. Avec quelques interruptions, il subsistera dans les salles jusque dans les années 1970. Par ailleurs, les films sont loués et non plus vendus par Pathé au salles, ce qui conduit à la notion d'exploitation.

Avec Zecca premier réalisateur, apparaît aussi la notion d'acteur. Le monde littéraire s'intéresse au cinéma à partir de 1908-1909, des hommes de lettres deviennent scénaristes : leur nom apparaît sur les affiches.

Dès le début des années 1910, Pathé se développe aux Etats-Unis, y tournant des sujets et diffusant ses films, comme un film consacré à la vedette américaine Pearl White. C'est ce qui lui permet de maintenir un activité pendant la Première Guerre mondiale. Ceci dit, après celle-ci, dans les années 1920, la main passe aux US concernant le cinéma, qui avait été développé en France.

Le développement de Pathé se poursuit néanmoins. Grâce à des innovations techniques, comme la pellicule ininflammable, qui permet des films plus longs. Apparaissent aussi des films à épisodes, visibles en plusieurs fois chaque semaine dans les salles — les ancêtres des séries —, comme Mandrin, Vidocq, etc. Avec aussi des films culturels à succès, ceux d'Abel Gance, de Jean Epstein.

Une autre innovation étonnante est celle du Pathé-Baby (1922), qui permettait de réaliser ses films, familiaux ou autres, à domicile et de les y projeter — comme le Coq Pathé pour le son, vingt ans auparavant.

1) Morceau de pellicule 35 mm (WikiCommons auteur Podzo di Borgo); 2) Les Grands Magasins Dufayel, 26, rue de Clignancourt (carte postale 1904, WikiCommons); 3) Ferdinand Zecca et Charles Pathé, 1909 (WikiCommons, Histoire du Cinéma, 1947); 4) Actualités Pathé-Journal ; 5) Projecteur Pathé Baby type B, 1924 (WikiCommons auteur Bernard de Go Mars).

Charles Pathé, 66 ans, prend sa retraite en 1929 — à peu près à l'arrivée du cinéma parlant —, et quitte la société qui n'était d'ailleurs pas sa propriété. Il écrira deux fois sa biographie.

La société traverse alors des phases difficiles (dépôt de bilan, reprise,...). Mais elle survivra après-guerre, sous l'impulsion de l'ingénieur Adrien Remaugé. Elle rejoint le groupe Chargeurs (famille Seydoux) en 1992.

Voir aussi : Stéphanie Salmon, Pathé, À la conquête du cinéma,1896-1929, Tallandier 2014 (issu de sa thèse de doctorat).