Habiter la transition

Des pratiques existantes aux politiques de transition : circulations et ambiguïtés - Cycle « Pratiques sociales et politiques de transition »

Atelier thématique commun aux réseaux ACDD et ReHaL en partenariat avec l’Action « (Re)faire cité avec la dessication transfrontalière » (REFECTED -MSHE UAR 3124) et le soutien de la Communauté du Savoir

Au foyer du réchauffement climatique - Comment (re)faire cité à l’ombre des vulnérabilités ?

Coordinatrices de la séance : Sophie Némoz et Aurianne Stroude

Depuis plusieurs années, la démesure globale du réchauffement climatique est relevée par des records mondiaux de chaleur. Quels que soient les scénarios des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines, le sixième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a estimé il y a un an que la température de surface du globe augmentera de 1,5°C dès le début des années 20303. Comme stratégie de gouvernance, « climatiser le monde »4 continue donc de susciter bien des questionnements et des incertitudes. Si ces derniers ont été approfondis dans les relations internationales nouées durant plusieurs décennies entre le logement et l’environnement5, (re)faire cité au foyer des vulnérabilités interroge de manière présente et pressante.

1 Maîtresse de conférences à l’Université Bourgogne Franche-Comté, membre du Laboratoire de Sociologie

et d’Anthropologie (LaSA - UBFC), responsable de l’Action scientifique « (Re)faire cité avec la dessication transfrontalière » à la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement (REFECTED - MSHE Ledoux USR 3184), soutenue par la Communauté du Savoir.

2 Lectrice au Département de travail social, politiques sociales et développement global à l’Université de Fribourg.

3 Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023, Sixth Assessment Report.

4 Aykut S. C., 2020, Climatiser le monde, Versailles, Ed. Quae.

5 Nemoz S., 2023, « Sustainable Housing : International Relations Between Housing and the Environment Revisited » in Kassiola J.J., Luke T. W., The Palgrave Handbook of Environmental Politics and Theory, Palgrave Macmillan, pp.345-366.

Au-delà de l’empreinte carbone dont les multiples outils numériques proposent de calculer les émissions CO₂ des activités de chaque humain, les débats s’aiguisent sur les limites d’un cadrage des actions individuelles. Loin de préoccuper uniquement les discussions scientifiques, le renouvellement des approches foisonne et les sillages sont très divers. Il en est largement question autour de la notion d’anthropocène. Dans un autre registre, on peut aussi penser à l’idée d’ombre climatique qui s’entend de manière récente et diffuse6. Tandis que la définition présente des contours relativement flous, l’expression interpelle une vision individualiste et comportementale des pollutions de gaz à effet de serre avec l’ambition de la compléter par « l’éthique, l’exemplarité et l’influence sociale »7 dans un contexte plus large. Reste que celui-ci est marqué par des injonctions non seulement en termes d’atténuation du réchauffement mais aussi d’adaptation aux bouleversements associés8. Alors que, dans ces situations de fragilités, les réfugiés climatiques ont été fortement affectés par des migrations entre les hémisphères sud et nord, ainsi que par les problématiques de politiques intergouvernementales9, la question des abris se complexifie. Les discours de catastrophe et de résilience10 ont notamment été confrontés à la discussion réflexive des expériences des sécheresses frappant les sols bâtis des régions dites « tempérées ». Analyser les ressorts des contradictions, leur éventuelle cohérence et les épreuves qu’elles rencontrent, fait l’objet des nombreuses rencontres entre chercheurs et acteurs que convie le Réseau Approches Critiques du Développement Durable11.

La trentième journée de l’Atelier « Habiter la transition » portera une attention conjointe aux pratiques sensibles aux chaleurs ressenties avec le réchauffement climatique et aux dimensions collectives de leur renouvellement. Cette séance ainsi dédiée aux manières plurielles de penser et de faire avec la vulnérabilité vise à comprendre leur place à différentes échelles territoriales de nos sociétés qu’elles prennent forme à travers des effets structurels, l’organisation des politiques, des actions, des savoirs, des outils, des mobilisations aussi bien institutionnelles que professionnelles et/ou citoyennes. L’entrée par la question des pratiques en collectivités permettra de faire dialoguer les réflexions théoriques, les démarches empiriques et les corpus utilisés par plusieurs disciplines scientifiques et par d’autres modes de construction de connaissances.

L’ouverture transfrontalière de ce programme invite à explorer les processus de territorialisation aux prises du réchauffement climatique, en croisant les regards sur la diversité des relations sociales à la fois à l’espace et au temps. Dans une première session, ils s’intéresseront autant à la longue durée d’une ère d’anthropisation et ses caractéristiques terrestres, qu’à l’actualité répétée des canicules et leurs dispositifs d’alerte locale, pour engager les échanges à rediscuter des problèmes et des moyens d’adaptation. La deuxième session examinera les disparités et les communs qui, du corps jusqu’au paysage, en passant par des lieux plus ou moins urbanisés, peuvent se déployer dans les cités en transformation et attacher les vivants, habitants et intervenants en-deçà ou par-delà leurs appartenances nationales. Cette nouvelle rencontre du cycle de conférences « Écologie des pratiques et place des collectifs » poursuivra au final le chantier des pistes qui mettent au travail les contributions critiques de la transition.

6 Voir notamment l’édition de National Geographic du mois de février 2024 : https://nationalgeographic.fr/environnement/climat- oubliez-empreinte-carbone-il-faut-se-focaliser-sur-ombre-climatique

7 Pattee E., 2021, « Leading climate scientist Katharine Hayhoe : « You have the ability to use your voice », The Guardian (ISSN 0261-3077).

8 HCC, 2021, Renforcer l’atténuation, engager l’adaptation, Le rapport annuel du Haut Conseil du Climat.

9 Biermann F., Boas I., 2007, « Preparing for a Warmer World : Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees », Global Governance Working, n°33.

10 AC/DD, 2022, « La résilience en questions pour habiter sous climats et sur sols en mouvements », 26e séance du cycle de conférences « Habiter la transition » sous la coordination de S. Némoz et D. Marchand, Paris, 29 septembre 2022.

11 https://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/presentation-du-reseau-acdd

Programme de la journée :

Matinée (10h-12h) :

Introduction de Sophie Némoz et de Aurianne Stroude

· Michel Magny12 : « L’Anthropocène : un état critique »

· Béatrice Gisclard13 : « Faire face au risque canicule sur les territoires : quelles stratégies d’adaptation pour les habitant.e.s ? »

Discussion animée par Aurianne Stroude

Après-midi (14h - 16h30) :

· Malou Allagnat14 : « Face à la chaleur, les inégalités socio-spatiales en périphérie urbaine »

· Clément Gaillard15 : « Réhabiliter le patrimoine climatique pour le rafraîchissement urbain »

· Anouk Bonnemains16 : « Quelle(s) transition(s) pour les territoires de montagne ? Entre résistance et transformation des modèles de développement. »

Discussion animée par Sophie Némoz Echanges croisés et conclusion

Atelier thématique commun aux réseaux ACDD et ReHaL en partenariat avec l’Action « (Re)faire cité avec la dessication transfrontalière » (REFECTED -MSHE UAR 3124) et le soutien de la Communauté du Savoir

Au foyer du réchauffement climatique - Comment (re)faire cité à l’ombre des vulnérabilités ?

Coordinatrices de la séance : Sophie Némoz et Aurianne Stroude

Depuis plusieurs années, la démesure globale du réchauffement climatique est relevée par des records mondiaux de chaleur. Quels que soient les scénarios des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines, le sixième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a estimé il y a un an que la température de surface du globe augmentera de 1,5°C dès le début des années 20303. Comme stratégie de gouvernance, « climatiser le monde »4 continue donc de susciter bien des questionnements et des incertitudes. Si ces derniers ont été approfondis dans les relations internationales nouées durant plusieurs décennies entre le logement et l’environnement5, (re)faire cité au foyer des vulnérabilités interroge de manière présente et pressante.

1 Maîtresse de conférences à l’Université Bourgogne Franche-Comté, membre du Laboratoire de Sociologie

et d’Anthropologie (LaSA - UBFC), responsable de l’Action scientifique « (Re)faire cité avec la dessication transfrontalière » à la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement (REFECTED - MSHE Ledoux USR 3184), soutenue par la Communauté du Savoir.

2 Lectrice au Département de travail social, politiques sociales et développement global à l’Université de Fribourg.

3 Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023, Sixth Assessment Report.

4 Aykut S. C., 2020, Climatiser le monde, Versailles, Ed. Quae.

5 Nemoz S., 2023, « Sustainable Housing : International Relations Between Housing and the Environment Revisited » in Kassiola J.J., Luke T. W., The Palgrave Handbook of Environmental Politics and Theory, Palgrave Macmillan, pp.345-366.

Au-delà de l’empreinte carbone dont les multiples outils numériques proposent de calculer les émissions CO₂ des activités de chaque humain, les débats s’aiguisent sur les limites d’un cadrage des actions individuelles. Loin de préoccuper uniquement les discussions scientifiques, le renouvellement des approches foisonne et les sillages sont très divers. Il en est largement question autour de la notion d’anthropocène. Dans un autre registre, on peut aussi penser à l’idée d’ombre climatique qui s’entend de manière récente et diffuse6. Tandis que la définition présente des contours relativement flous, l’expression interpelle une vision individualiste et comportementale des pollutions de gaz à effet de serre avec l’ambition de la compléter par « l’éthique, l’exemplarité et l’influence sociale »7 dans un contexte plus large. Reste que celui-ci est marqué par des injonctions non seulement en termes d’atténuation du réchauffement mais aussi d’adaptation aux bouleversements associés8. Alors que, dans ces situations de fragilités, les réfugiés climatiques ont été fortement affectés par des migrations entre les hémisphères sud et nord, ainsi que par les problématiques de politiques intergouvernementales9, la question des abris se complexifie. Les discours de catastrophe et de résilience10 ont notamment été confrontés à la discussion réflexive des expériences des sécheresses frappant les sols bâtis des régions dites « tempérées ». Analyser les ressorts des contradictions, leur éventuelle cohérence et les épreuves qu’elles rencontrent, fait l’objet des nombreuses rencontres entre chercheurs et acteurs que convie le Réseau Approches Critiques du Développement Durable11.

La trentième journée de l’Atelier « Habiter la transition » portera une attention conjointe aux pratiques sensibles aux chaleurs ressenties avec le réchauffement climatique et aux dimensions collectives de leur renouvellement. Cette séance ainsi dédiée aux manières plurielles de penser et de faire avec la vulnérabilité vise à comprendre leur place à différentes échelles territoriales de nos sociétés qu’elles prennent forme à travers des effets structurels, l’organisation des politiques, des actions, des savoirs, des outils, des mobilisations aussi bien institutionnelles que professionnelles et/ou citoyennes. L’entrée par la question des pratiques en collectivités permettra de faire dialoguer les réflexions théoriques, les démarches empiriques et les corpus utilisés par plusieurs disciplines scientifiques et par d’autres modes de construction de connaissances.

L’ouverture transfrontalière de ce programme invite à explorer les processus de territorialisation aux prises du réchauffement climatique, en croisant les regards sur la diversité des relations sociales à la fois à l’espace et au temps. Dans une première session, ils s’intéresseront autant à la longue durée d’une ère d’anthropisation et ses caractéristiques terrestres, qu’à l’actualité répétée des canicules et leurs dispositifs d’alerte locale, pour engager les échanges à rediscuter des problèmes et des moyens d’adaptation. La deuxième session examinera les disparités et les communs qui, du corps jusqu’au paysage, en passant par des lieux plus ou moins urbanisés, peuvent se déployer dans les cités en transformation et attacher les vivants, habitants et intervenants en-deçà ou par-delà leurs appartenances nationales. Cette nouvelle rencontre du cycle de conférences « Écologie des pratiques et place des collectifs » poursuivra au final le chantier des pistes qui mettent au travail les contributions critiques de la transition.

6 Voir notamment l’édition de National Geographic du mois de février 2024 : https://nationalgeographic.fr/environnement/climat- oubliez-empreinte-carbone-il-faut-se-focaliser-sur-ombre-climatique

7 Pattee E., 2021, « Leading climate scientist Katharine Hayhoe : « You have the ability to use your voice », The Guardian (ISSN 0261-3077).

8 HCC, 2021, Renforcer l’atténuation, engager l’adaptation, Le rapport annuel du Haut Conseil du Climat.

9 Biermann F., Boas I., 2007, « Preparing for a Warmer World : Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees », Global Governance Working, n°33.

10 AC/DD, 2022, « La résilience en questions pour habiter sous climats et sur sols en mouvements », 26e séance du cycle de conférences « Habiter la transition » sous la coordination de S. Némoz et D. Marchand, Paris, 29 septembre 2022.

11 https://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/presentation-du-reseau-acdd

Programme de la journée :

Matinée (10h-12h) :

Introduction de Sophie Némoz et de Aurianne Stroude

· Michel Magny12 : « L’Anthropocène : un état critique »

· Béatrice Gisclard13 : « Faire face au risque canicule sur les territoires : quelles stratégies d’adaptation pour les habitant.e.s ? »

Discussion animée par Aurianne Stroude

Après-midi (14h - 16h30) :

· Malou Allagnat14 : « Face à la chaleur, les inégalités socio-spatiales en périphérie urbaine »

· Clément Gaillard15 : « Réhabiliter le patrimoine climatique pour le rafraîchissement urbain »

· Anouk Bonnemains16 : « Quelle(s) transition(s) pour les territoires de montagne ? Entre résistance et transformation des modèles de développement. »

Discussion animée par Sophie Némoz Echanges croisés et conclusion

Dossier

Introduction de Sophie Némoz

Introduction de Sophie Némoz

Introduction de Sophie Némoz

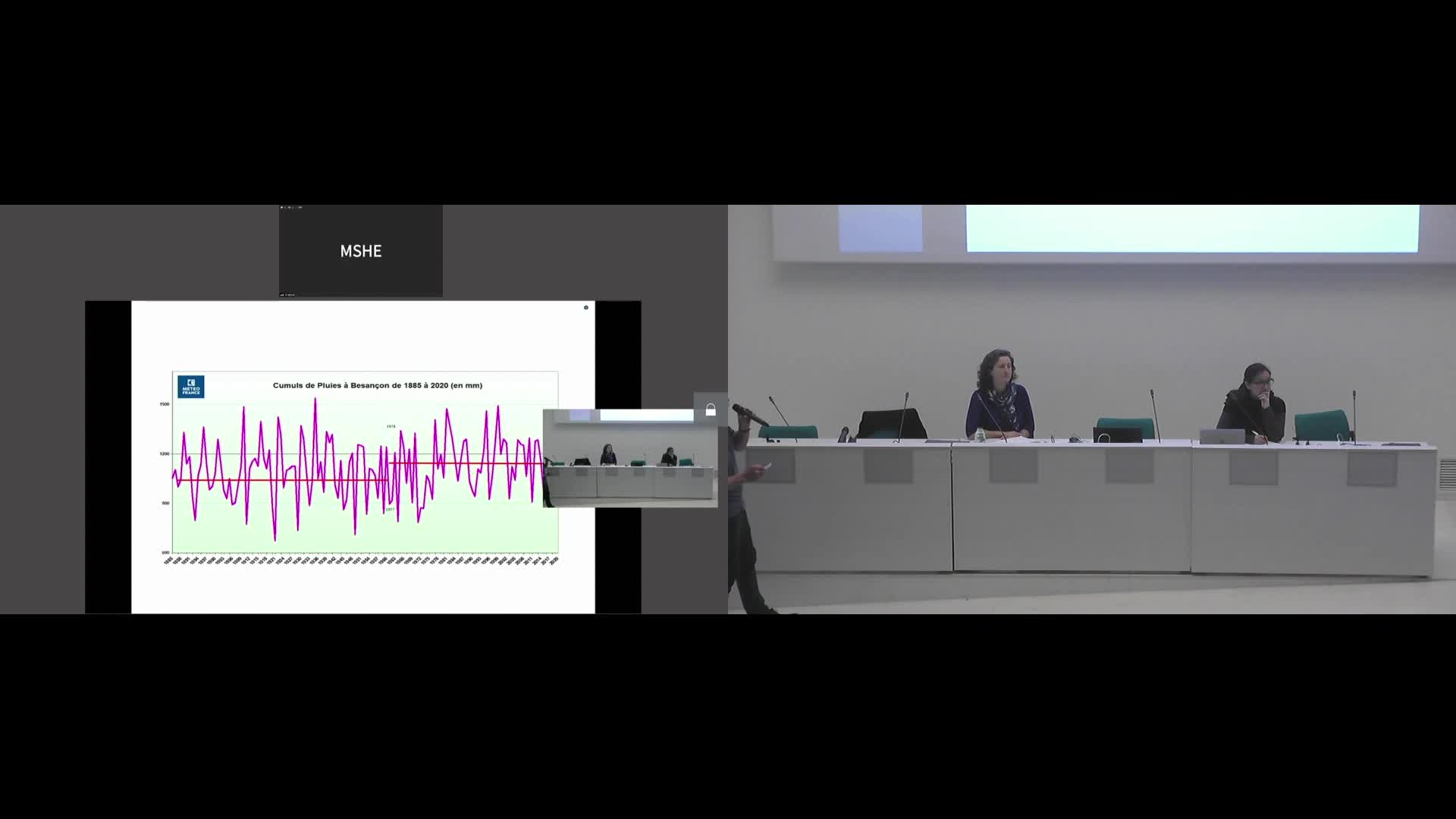

Communication de Michel Magny

Communication de Michel Magny

Communication de Michel Magny

Discussion 1

Discussion 1

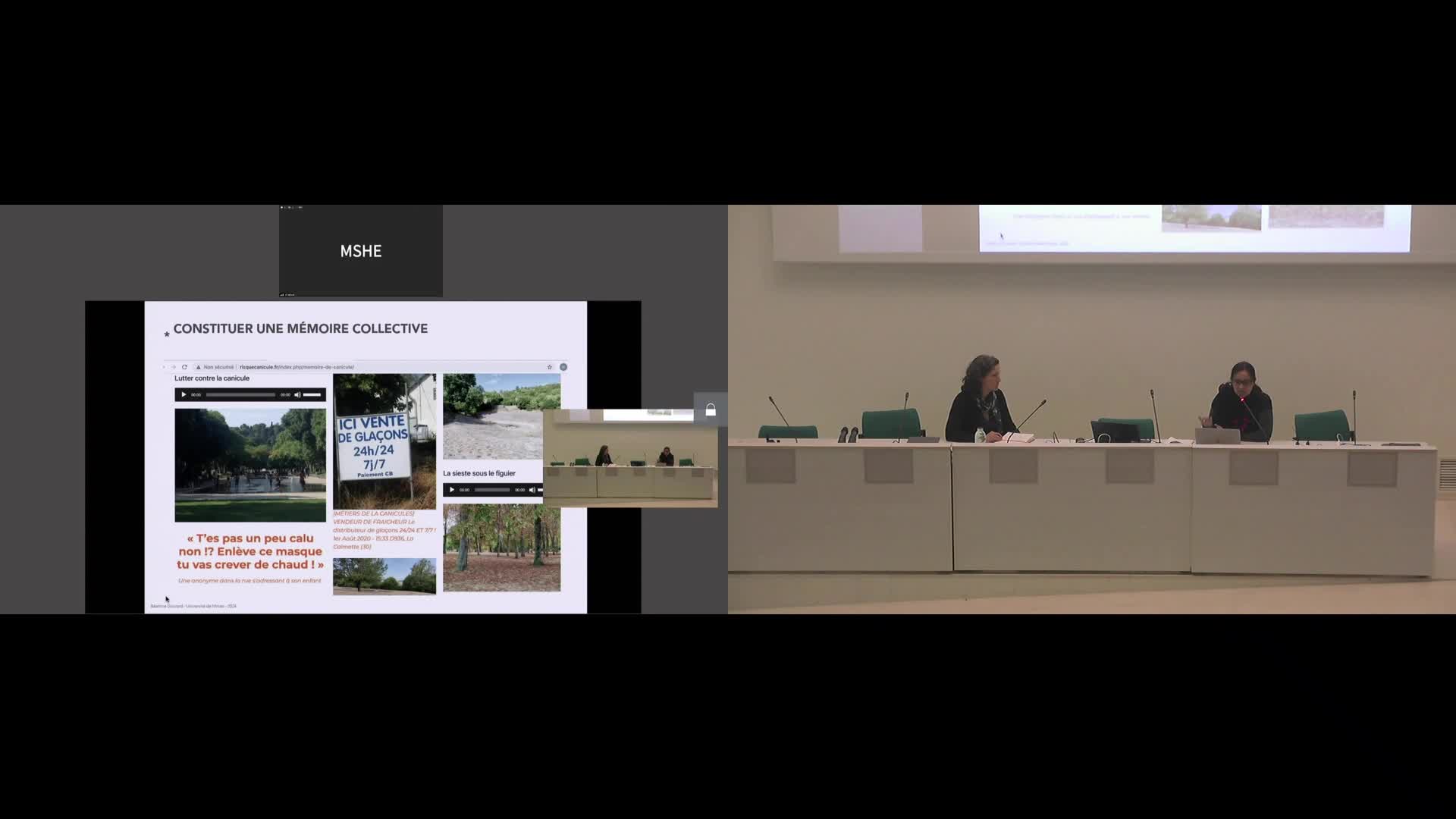

Communication de Béatrice Gisclard

Communication de Béatrice Gisclard

Communication de Béatrice Gisclard

Discussion 2

Discussion 2

Session de la matinée introduite par Aurianne Stroude

Session de la matinée introduite par Aurianne Stroude

Session de la matinée introduite par Aurianne StroudeSession de la matinée introduite par Aurianne Stroude

Session de l'après-midi introduite par Sophie Némoz

Session de l'après-midi introduite par Sophie Némoz

Session de l'après-midi introduite par Sophie Némoz

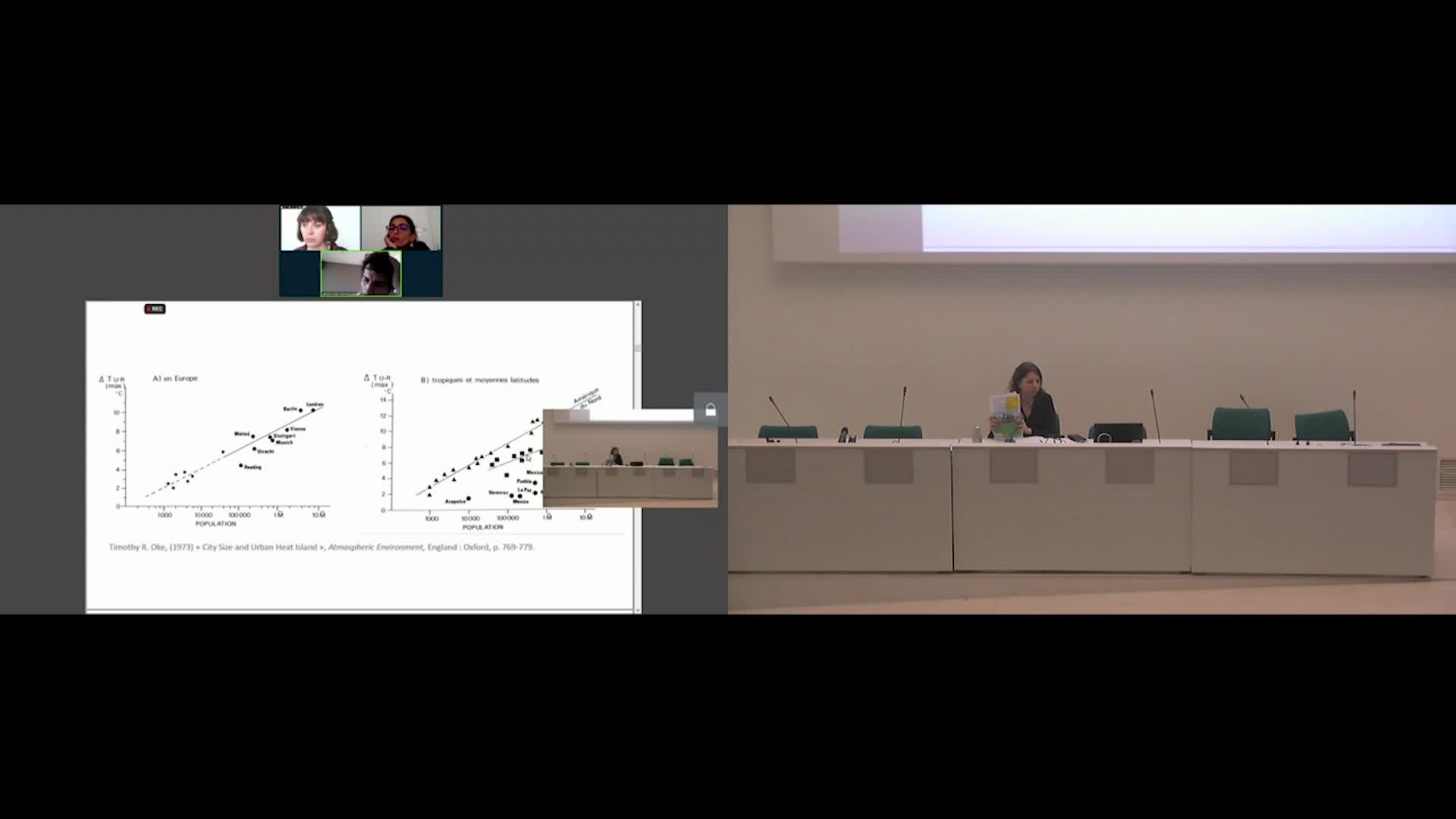

Communication de Malou Allagnat

Communication de Malou Allagnat

Communication de Malou Allagnat

Discussion 3

Discussion 3

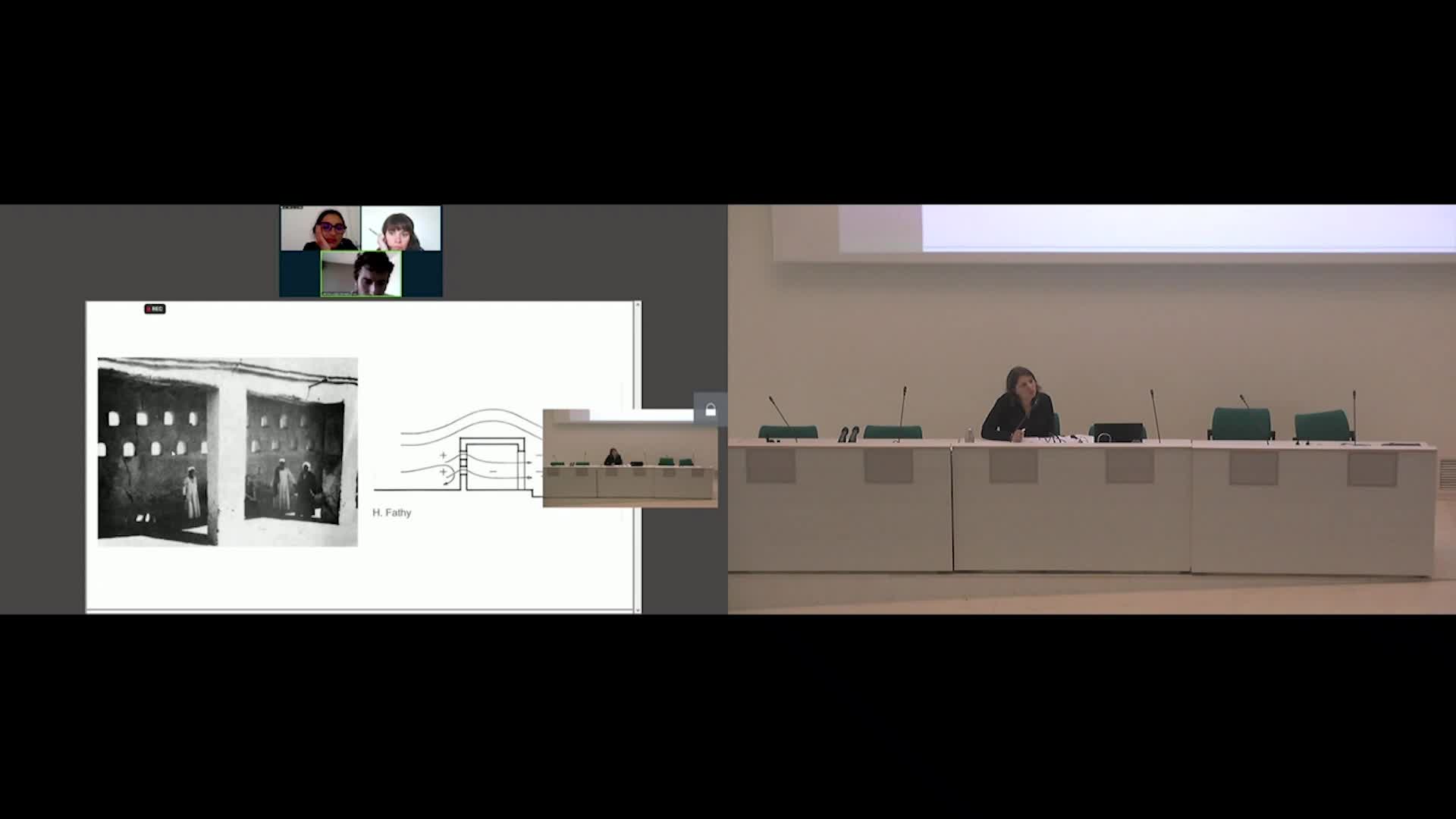

Communication de Clément Gaillard

Communication de Clément Gaillard

Communication de Clément Gaillard

Discussion 4

Discussion 4

Communication de Anouk Bonnemains

Communication de Anouk Bonnemains

Communication de Anouk Bonnemains

Discussion 5

Discussion 5

Réflexions collectives et mots de conclusion animés par Sophie Némoz

Réflexions collectives et mots de conclusion animés par Sophie Némoz

Réflexions collectives et mots de conclusion animés par Sophie Némoz