Notice

De fil en aiguille

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Commentaire de stratégie autour du film :

“De fil en aiguille”

1. Pourquoi filmer ?

À l’origine, je voulais réaliser un film autour de plusieurs personnes ayant un point ou événement commun, comme un accident ou un handicap. C’était une idée spontanée, sans raison précise, mais j’ai rapidement dû y renoncer, faute de témoignages.

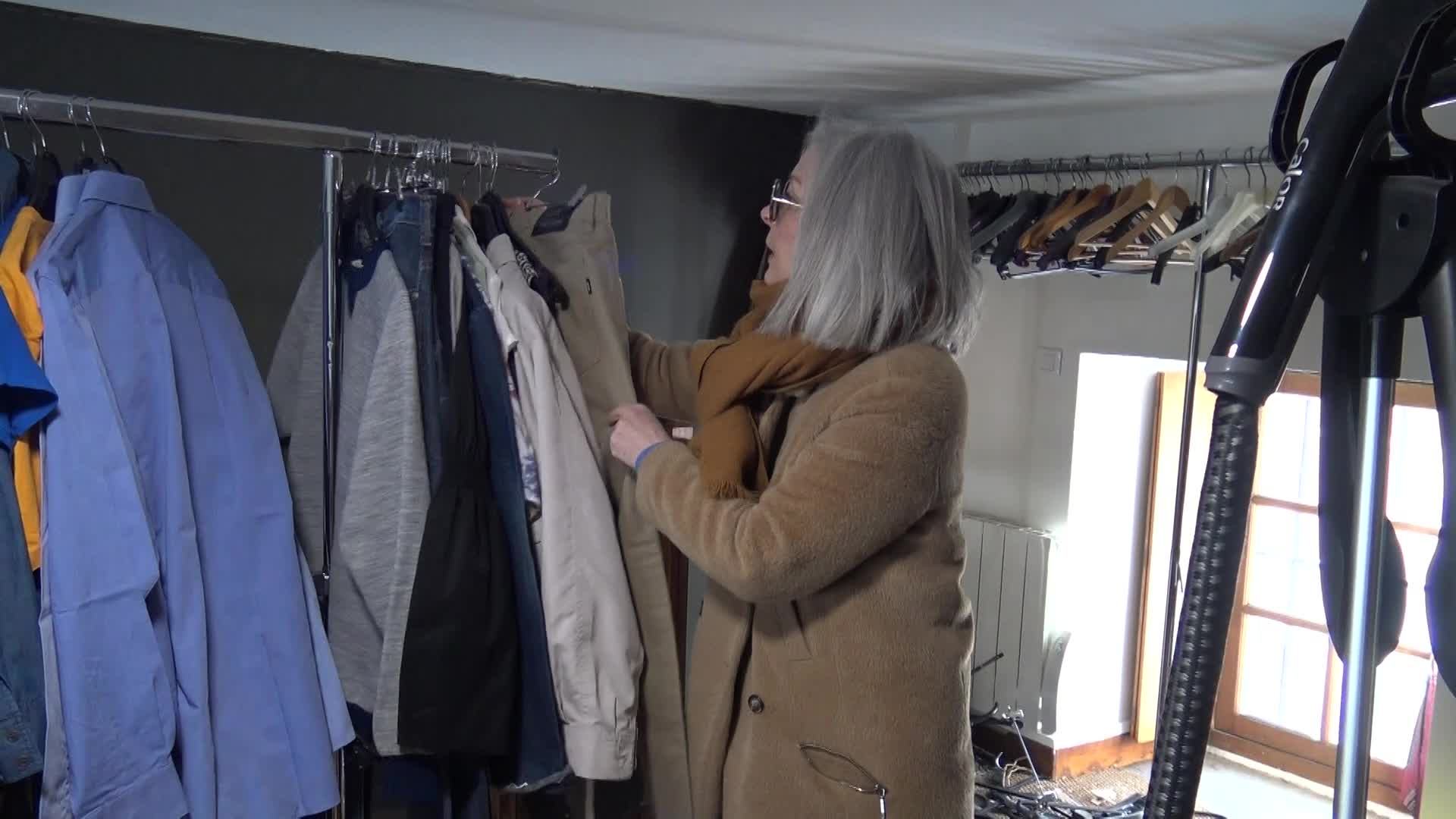

Par la suite, lors d’un TD d’anthropologie des techniques, nous avons visionné un film sur des femmes exerçant des métiers artisanaux. Cela m’a beaucoup inspirée. J’ai alors eu envie de me concentrer sur un métier manuel, en particulier sur les gestes, les techniques employées, et la manière dont ces savoir-faire sont transmis. J’aime les activités manuelles, donc ce choix de sujet me permettait aussi d’apprendre de nouvelles choses. J’ai fini par rencontrer une artisane, Gaëlle Leblanc, qui anime des ateliers à Tours. Elle a accepté que je filme l’un de ses cours. Mon objectif était d’observer sa manière d’enseigner, de transmettre les techniques, et de voir s’il existait des interactions autres que pédagogiques entre elle et les participants.

2. L’entrée dans le sujet

Au départ, je ne connaissais aucun atelier artisanal à Tours. J’ai donc fait des recherches et découvert “Loco&Colo”, un atelier animé par Gaëlle Leblanc, qui propose divers cours : couture, cuisine, cosmétique, etc. Je l’ai contactée via Instagram pour lui expliquer mon projet. Elle a d’abord été un peu hésitante, mais elle a finalement accepté que je vienne filmer un de ses ateliers, précisément un atelier de couture. Elle s’est chargée de prévenir les participants de l’atelier du tournage, et ils ont également donné leur accord.

3. Le cadrage du sujet

J’ai choisi de filmer l’ensemble des participants pour montrer comment Gaëlle gérait le groupe et s’adaptait à chacun. Je l’ai filmée pendant ses explications, mais aussi les élèves lorsqu’ils reproduisaient les gestes. L’une des participantes a été moins mise en avant, car elle cousait un objet différent et l’avait déjà bien entamé avant le tournage. Je n’ai donc pas pu suivre son processus depuis le début, contrairement aux deux autres.

4. Les choix scénographiques : un film d’observation

Le film a été tourné de manière entièrement spontanée. Je ne savais ni combien de personnes seraient présentes, ni comment se déroulerait exactement l’atelier. Je n’avais jamais rencontré Gaëlle auparavant non plus. Je voulais que le tournage soit le plus naturel possible, sans mise en scène. Avant de commencer, j’ai simplement expliqué aux participantes que j’allais filmer leur travail sans interférer, pour que ma présence n’influence pas leurs gestes ou interactions. Au début, certains regardaient la caméra, mais très vite, ils l’ont oubliée. Moi aussi, je suis devenue presque invisible au fil du tournage. Je me suis positionnée uniquement en observatrice, sans intervenir pendant les scènes filmées (sauf pour quelques échanges hors caméra lorsqu’on me posait des questions sur le projet).

5. Le déroulement du tournage

Heureusement, je n’étais pas seule : une amie m’a accompagnée pour m’aider à surveiller une des caméras fixes, car j’en avais deux, pendant que je filmais avec une caméra mobile. Cela m’a permis de capturer à la fois des plans larges et des détails plus rapprochés.

Cependant, le son a posé quelques problèmes. L’atelier se trouve à côté d’une école, donc il y avait beaucoup de bruit extérieur. En plus, j’avais fixé un micro-cravate à la caméra mobile, ce qui n’était pas optimal. Le micro était placé sur une personne filmée, ce qui a créé un décalage entre les images et le son, ou un son de mauvaise qualité dans certaines séquences. C’est un point que je modifierais si c’était à refaire.

6. Choix de montage

J’ai opté pour une structure documentaire, avec une “narratrice interne” : la voix de Gaëlle expliquant son travail, sans pour autant décrire chaque action en détail.

Pour certaines scènes plus longues, j’ai choisi de les accélérer, tout en conservant l’essentiel des gestes, car elles étaient importantes pour comprendre le processus. J’ai aussi intégré de la musique, à la fois pour dynamiser le montage, capter l’attention du spectateur, et masquer certains passages où le son était inexploitable mais l’image intéressante. Il y a d’ailleurs certaines images que j’aurais aimé inclure dans le film, car elles apportent un éclairage intéressant sur le travail ou l’ambiance de l’atelier. Malheureusement, faute de temps, et à cause de quelques soucis techniques rencontrés avec le logiciel de montage (Adobe Première Pro 2025), je n’ai pas pu les intégrer dans la version finale.

Quant au titre de mon film, “De fil en aiguille”, il fait référence à la couture mais aussi à la progression étape par étape de la fabrication de l’objet, le sac banane, tout au long de l’atelier.

7. Le résultat final correspond-il à ce que je voulais montrer ?

Malgré quelques appréhensions sur le rendu final, je pense que le film reflète bien ce que je voulais montrer : un atelier où l’on observe la transmission d’un savoir-faire, la progression des participants, et l’ambiance globale.

Malheureusement, je n’ai pas pu filmer les objets une fois terminés, ni la manière dont l’atelier s’est terminé, car j’ai dû quitter l’atelier un peu plus tôt pour assister à un TD que je ne pouvais pas manquer. Malgré cela, j’ai réussi à capturer une idée assez claire de ce à quoi le résultat final devait ressembler, que l’on peut voir à la fin du film.

Thème

Dans la même collection

-

Je suis le banc

Un film de Lyna Makhlouf et Helena Shungu sur une perspective vue d'un banc au bord de la Loire

-

Métro Zico Dodo

Un film de Gaëlle Dolisi, Maïwenn Dominé et Jordan Collongues

-

Poire-Chocolat

Un film de Luce Tandé, Lucien Tessier, Roméo Gommé

-

Léger comme un souvenir

Un film de Marianna Silvant

-

Nous, issus d'un quartier populaire

Un film de Lounès et ses copains

-

-

L'esprit fripe

Un film de Marc Aurèle Tschiederer sur sa friperie préférée.

-

Apprentissage de la couture

Un film de Héloïse Perronnet qui nous montre comment sa mère transmet un savoir-faire précieux à son frère.

-

La vie au marché

Un film de Samy Rimbert et Alicia Don sur une jeune étudiante qui travaille sur un marché.

-

Entre soins et quotidiens

Un film de Mandy chevreau et Jade Bussereau sur le quotidien d'une infirmière.

-

Aérodrome Blois

Un film de Marilou Bernarberoy et Lola Boulay sur la manières dont les agents font fonctionner l'aréodrome de Blois.

-