Colloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ?

La fiction au cœur du dispositif numérique : quelle valeur esthétique ?

L’enjeu du colloque est de mettre à l’épreuve la capacité des manifestations fictionnelles de l’ère numérique à satisfaire les conditions de recevabilité esthétique qui sont inscrites dans les catégories à travers lesquelles l’Occident a traditionnellement pensé, évalué et décrit les produits de l’art (Talon Hugon 2014).

Ouverture du colloque et présentation des enjeux par Alessandro Leiduan (Université de Toulon)

L’étude des manifestations fictionnelles de l’ère numérique ne saurait en effet se borner à décrire les modalités à travers lesquelles celles-ci actualisent les potentialités expressives inscrites dans la technologie numérique.

La conceptualisation de la « transition numérique » dans le domaine de l’imaginaire artistique doit également se poser la question de savoir si les nouvelles formes d’expressivité artistiques satisfont aux conditions esthétiques qui présidaient à la consécration des fictions traditionnelles (sous peine de ne pas pouvoir appliquer à leur phénoménologie l’appellation de « fiction »).

Ouverture du colloque et présentation des enjeux par Valeria De Luca (Université de Limoges)

La mise au banc d’essai esthétique des fictions numériques se heurte cependant à l’absence d’un cadre conceptuel suffisamment consensuel pour permettre l’inscription des genres imaginaires émergents dans des grilles de classification et d’évaluation partagées. De quel caractère opératoire peut-on encore créditer en effet la notion de fiction dans un contexte de panfictionnalisme exacerbé (Lavocat 2016) ? Quelle est la pertinence sémantique résiduelle d’une catégorie qui s’applique désormais, indistinctement et sans aucune restriction, aux pratiques culturelles les plus disparates ? Des jeux d’échecs (Caïra 2011), aux tarots divinatoires (Murzilli 2023), des canulars et hoaxes (Gattolin et Pessar 2011), aux entités mathématiques (Raymond 2021) ?

Quelle est la part de l’esthétique dans cette déliquescence sémantique (et partant, opératoire) de la notion de fiction ? S’il est vrai, Schaeffer docet (1999), que la « fonction immanente » de la fiction est d’ordre esthétique, le processus qui a rendu actuellement inopérante, tant sur le plan descriptif qu’évaluatif, la notion de fiction ne puise-il pas ses racines dans l’histoire de la discipline esthétique ?

La crise de la sensibilité esthétique : l'art à l'âge virtuel

par Sandrine Darsel (Archives Henri Poincaré)

N’est-il pas un effet du relativisme subjectiviste (Genette 1997, Schaeffer 1992 et 1996) méthodiquement théorisé vers la fin du XXe siècle par des chercheurs peut-être trop empressés de rompre avec la tradition pour s’apercevoir qu’ils allaient créer les conditions (sans doute involontairement) d’une inféodation durable de la vie artistique et esthétique de la société aux finalités de l’industrie capitaliste ?

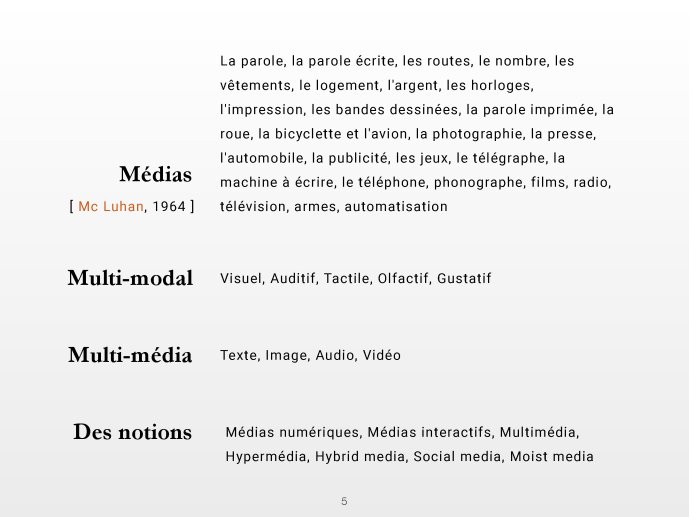

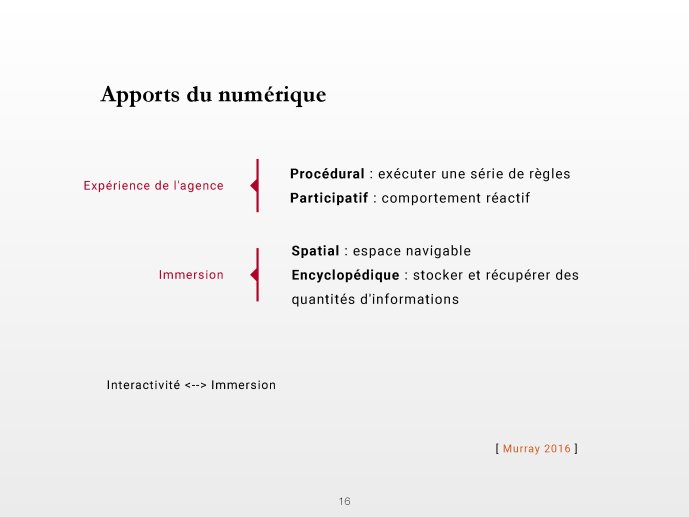

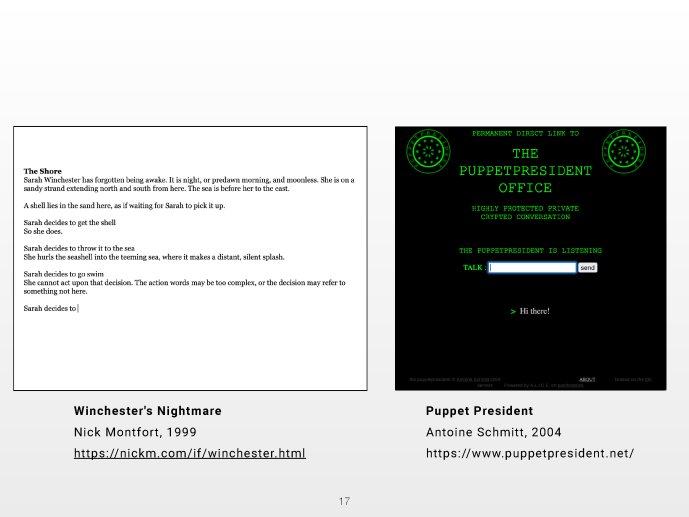

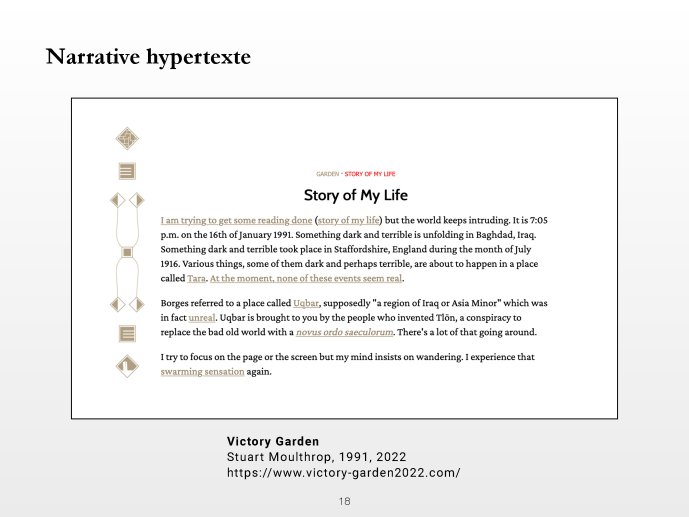

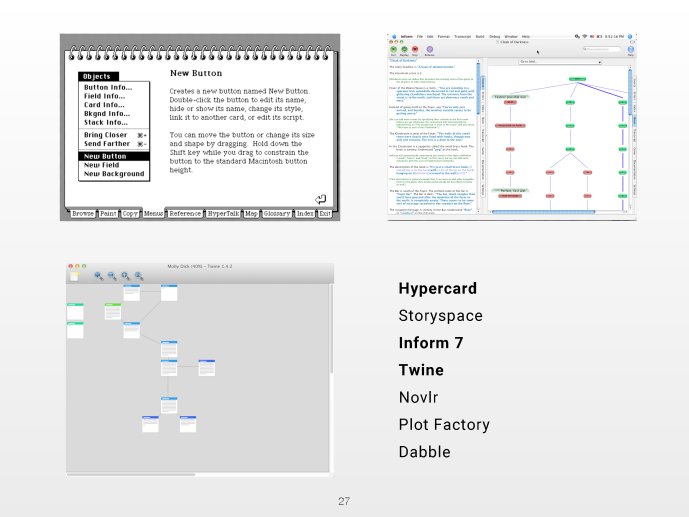

L’une des grandes faiblesses de l’esthétique relativiste est, en effet, de n’avoir rien à opposer aux arbitrages des « instances d’homologation publique » des œuvres d’art (autrefois les cénacles d’artistes, les connaisseurs ou les critiques, aujourd’hui le marché restructuré par le progrès technologique) sélectionnant et reconfigurant périodiquement la nature des « objets » éligibles à l’appréciation esthétique. Narration vidéo-ludique (Fulco 2002, Ringot 2020), récit interactif (Bouchardon 2005), récit variable (Lipsyc 2009), fiction hypermédiatique (Bourassa 2010), jeux narratifs et fictions ludiques (Ryan 2013), récit évolutif (Marti 2014), que peut encore dire (ou objecter) l’esthétique (relativiste) face à ces nouvelles formes de fiction numérique ? Par quels paramètres peut-elle encore priser leur valeur ? « Dès lors que tout choix est considéré comme arbitraire et subjectif, aucune critique d’un choix excessivement arbitraire n’est possible » (Rochlitz 1998 : 47).

Ce que la fiction numérique fait à l'Histoire : réflexion autour de quelques lieux communs des fictions contemporaines

par Marc Marti (Université Côte d'Azur)

Si elle veut avoir un avenir, si elle ne veut pas servir de caution philosophique à la mainmise de la technologie numérique et de l’économie capitaliste sur l’imaginaire social, l’esthétique se doit alors de rompre avec le relativisme ambiant en restaurant, par voie « rationnelle » (Rochlitz 1998), les « filtres » qui rendaient autrefois possible une exposition sélective et pondérée de la société aux genres qui irriguent sa vie imaginaire. Le recours aux nouvelles technologies ne doit pas servir de cache-misère à des contre-performances artistiques, l’actualisation des potentialités expressives du numérique n’est pas, en soi, suffisant à compenser les carences d’une écriture imaginaire incapable de s’élever au niveau de recevabilité inscrit dans les concepts à l’aide desquels la culture a traditionnellement décrit, pensé et apprécié les produits de l’art.

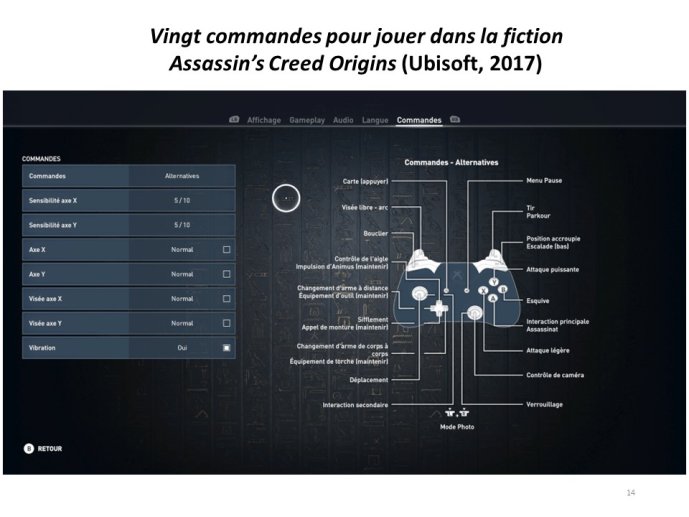

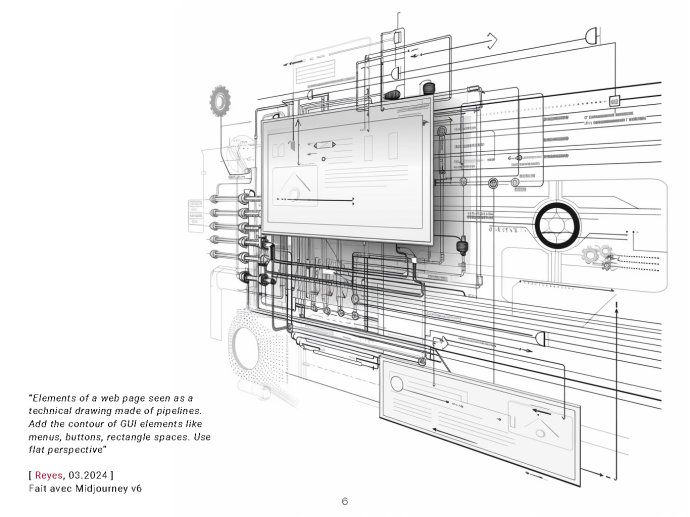

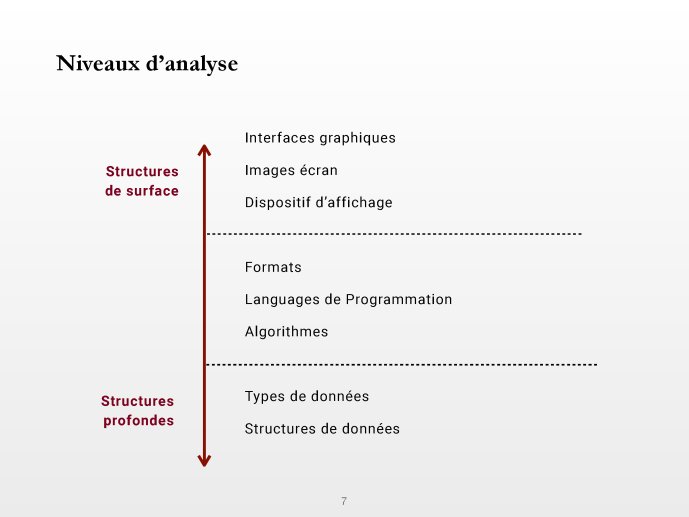

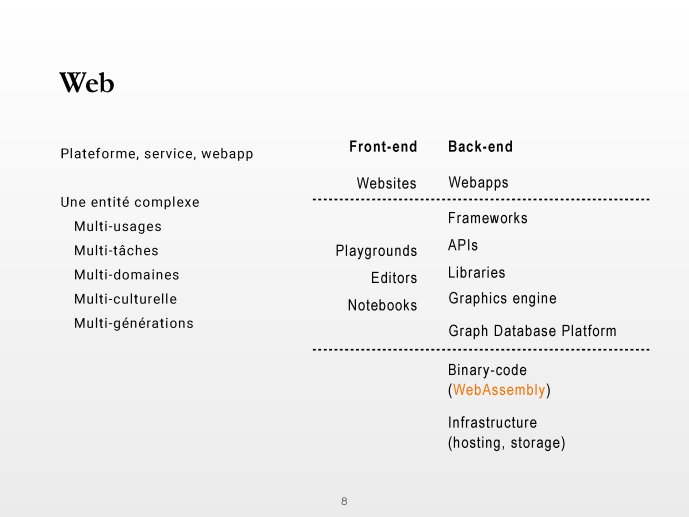

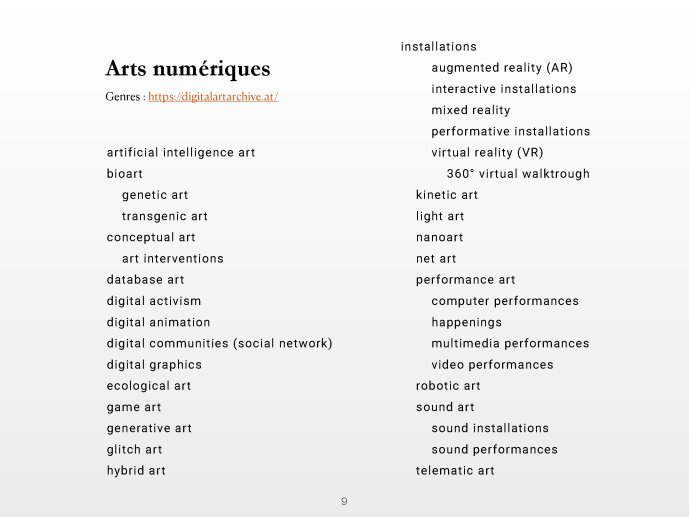

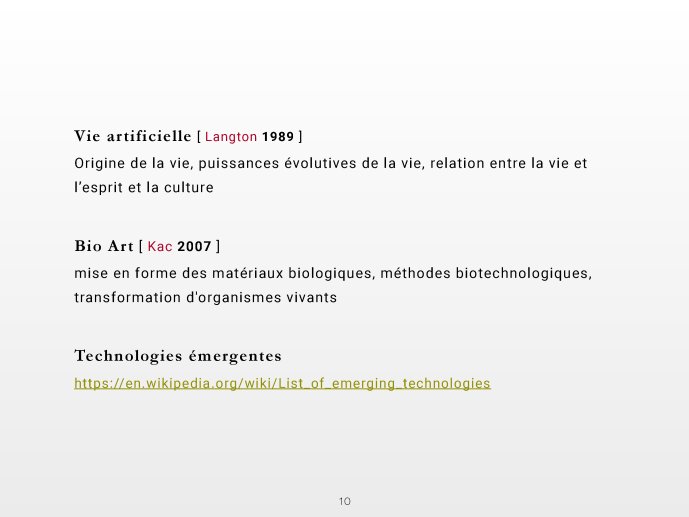

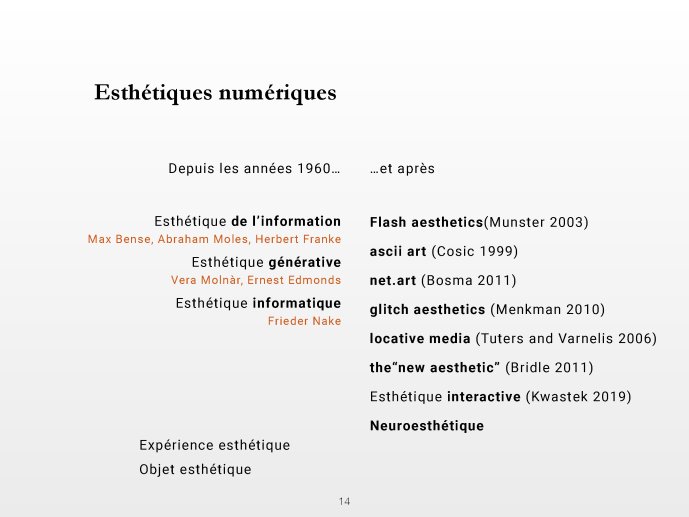

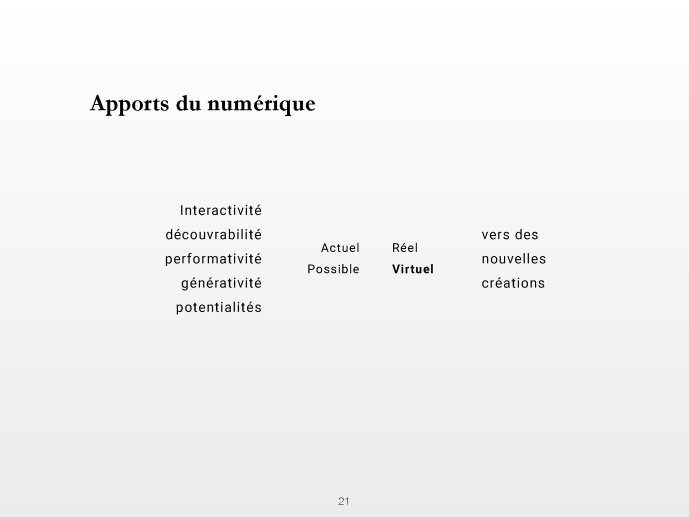

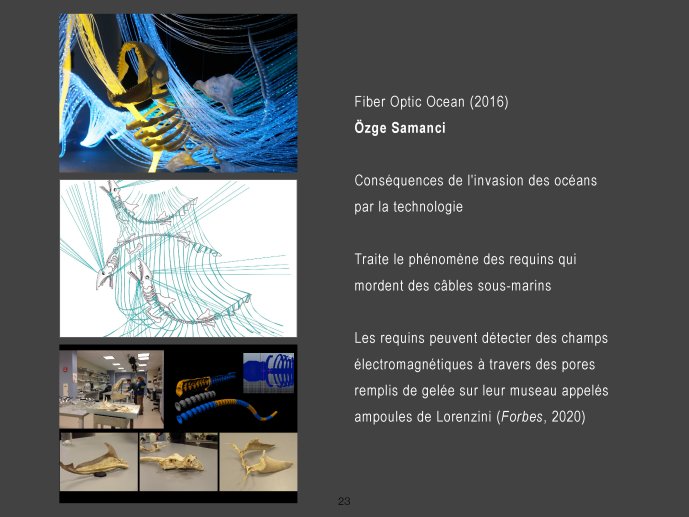

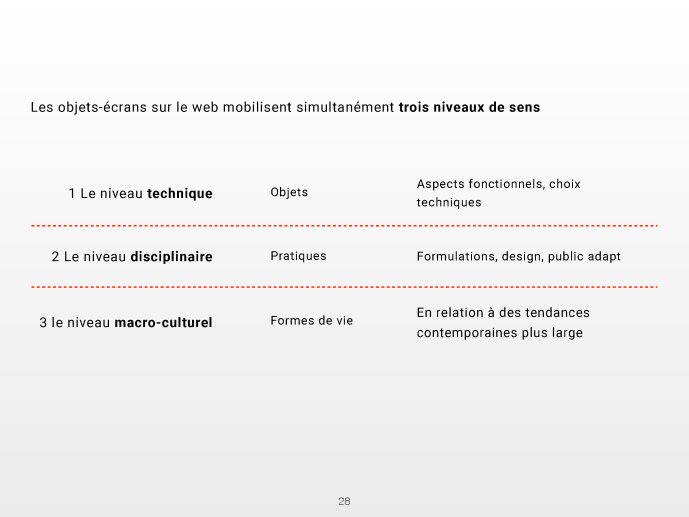

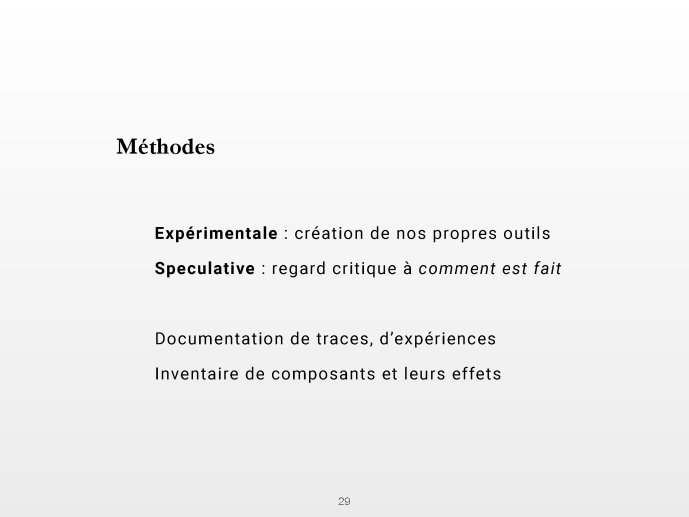

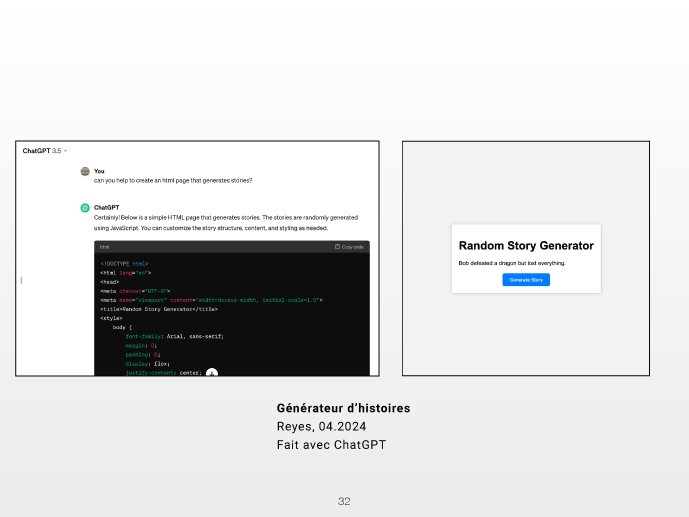

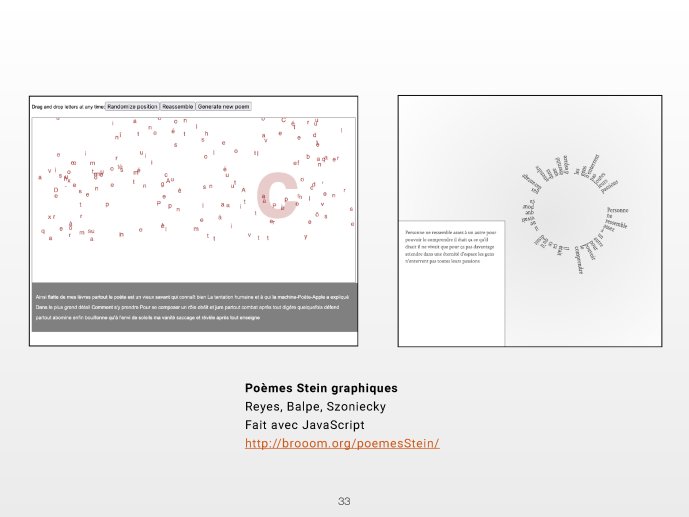

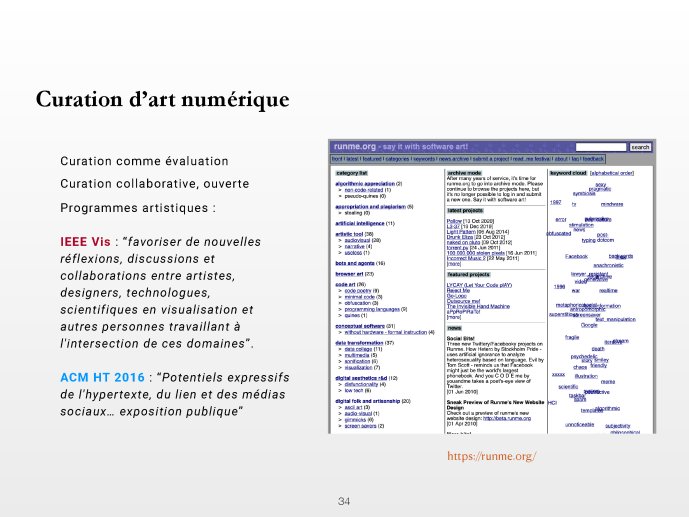

Esthétique de synthèse : dans la matière et les supports de l'art numérique

par Everardo Reyes (Université Paris 8)

Les participants à ce colloque ont été invités à désaligner leur perspective du panfictionnalisme et du relativisme esthétique aujourd’hui dominants (ou sinon à justifier leur décision de se rallier à ces positions hégémoniques) en abordant l’étude des nouvelles formes de scripturalité numériques à caractère fictionnel afin de déterminer leur nature générique (s’agit-il vraiment de fictions ? n’a-t-on pas plutôt affaire à des jeux ? peut-on faire l’amalgame entre ces deux pratiques culturelles ?) et d’en apprécier la valeur eu égard aux critères de conditionnalité esthétiques incorporés dans la notion « trans-historique » de fiction.

Les contributions s'inscrivent dans deux axes thématiques :

a) celui de l’esthétique, afin d’ouvrir des perspectives de recherche (d’ordre « critique », « historique », « métaphysique ») non alignées sur le relativisme aujourd’hui hégémonique ;

b) celui de l’analyse des nouvelles créations numériques à caractère fictionnel, moins pour inventorier sur un ton émerveillé leurs fonctionnalités technologiques que pour les mettre à l’épreuve des paramètres esthétiques qui sous-tendent la catégorie culturelle de fiction.