Minéraux aux Mines

Ce dossier vise à illustrer la vidéo ci-contre de Louis Colin musée de minéralogie Mines Paris — PSL.

Elle reprend, de manière non exhaustive, certains éléments évoqués dans la vidéo et les développe (sur la composition chimique des minéraux notamment).

Le même minéral, sous des formes très différentes

Le gypse est un sulfate de calcium dihydraté CaSO4 | 2 H2O. Le gypse, bien connu, est utilisé dans la fabrication du plâtre. L'intervenante le mentionne pour illustrer qu'un même minéral peut prendre des formes très différentes, suivant le milieu dans lequel il se développe.

Ci-contre, trois formations très différentes de gypse :

1) cristal venant d'Arignac (Ariège); 2) gypse en rose des sables (formation lenticulaire), Tunisie ; 3) dunes de gypse; par national de White Sands (comme son nom l'indique), Nouveau-Mexique, Etats-Unis.

Les minéraux comme pigments

Le cinabre est un minéral rouge, sulfure de mercure de formule HgS. Il est la principale source d'extraction du mercure. Connu dès l'antiquité, il est parfois appelé rouge Pompéi (minium chez les Latins, qui n'ont pas repris la racine grecque). Sa couche superficielle s'assombrit à la lumière, mais elle peut être grattée.

L'orpiment est un minéral jaune, sulfure d'arsenic de formule As2S3. Son appellation est une contraction d'auri pigmentum (pigment de l'or). Il était utilisé dans les enluminures de livres pré-imprimerie et était un poison dangereux (plus encore que le cinabre) pour les peintres qui le manipulaient imprudemment (cf. la fameuse scène du film Le Nom de la Rose, où un moine meurt après avoir tourné les pages d'un livre d'enluminures, en se léchant les doigts).

Le lapis-lazuli est un minéral bleu, principalement constitué de lazurite [silicate d'aluminium de formule (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl,OH)2]. Il a été longtemps le pigment très cher, venant d'Orient, utilisé par les peintres, avant l'invention du bleu artificiel dit bleu Guimet dans les années 1830 (voir notre vidéo sur le Bleu Guimet).

Pierres météoritiques

Le musée comprend plusieurs pierres météoritiques, d'appellation ancienne sidérites (du grec σίδηρος sideros, fer), composées à 90% de fer (parfois de nickel, en complément). Le fer météoritique est quasi le seul fer natif ; il a longtemps été exploité par l'humain, avant découverte des minerais de fer FeO, Fe2O3, etc. et de la sidérurgie. On peut distinguer, en laboratoire, le fer météoritique du fer tellurique (très rares traces de Fe natif, pur, sur Terre).

En 2006, le musée achète un fragment de la météorite de Sikhote-Aline, tombée le 12 février 1947 en Sibérie-Orientale. Ci-contre, images : 1) Fragment de 1,7 kg de cette sidérite ; 2) timbre URSS de 1957 commémorant cet événement.

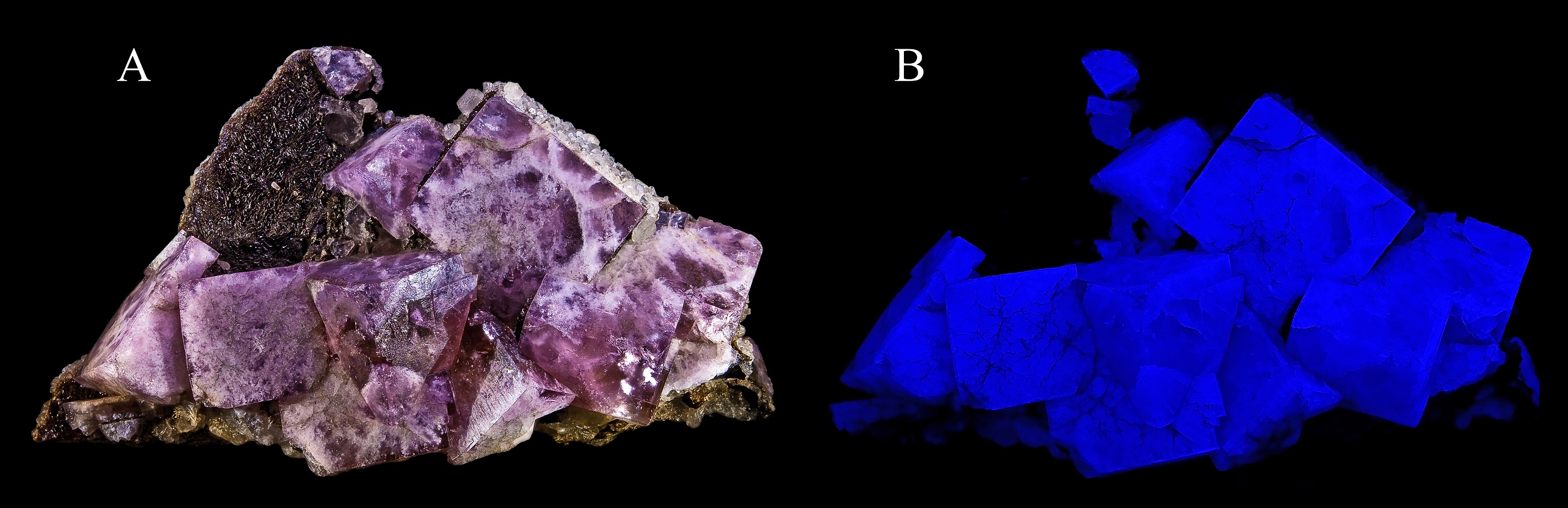

Minéraux fluorescents

Le Musée possède une vitrine de minéraux fluorescents, capables d'émettre une lumière sous ultra-violets.

La fluorite est un minéral de fluorure de calcium, de formule idéale CaF2. On le voit ci-contre, violet à la lumière naturelle, bleu luminescent sous UV.

L'autunite est un phosphate hydraté d'uranyle et de calcium, de formule chimique Ca(UO2)2(PO4)2 | 10-12 H2O, découvert en 1799 par l'ingénieur des Mines Joseph-François de Champeaux près d'Autun (Saône-et-Loire); c'est le premier minerai d'uranium découvert (bien avant qu'on connaisse les propriétés de l'uranium radioactif). Le gisement d'Autun a été exploité pour extraire de l'uranium. De vert olive, il passe à vert fluorescent sous lumière UV.

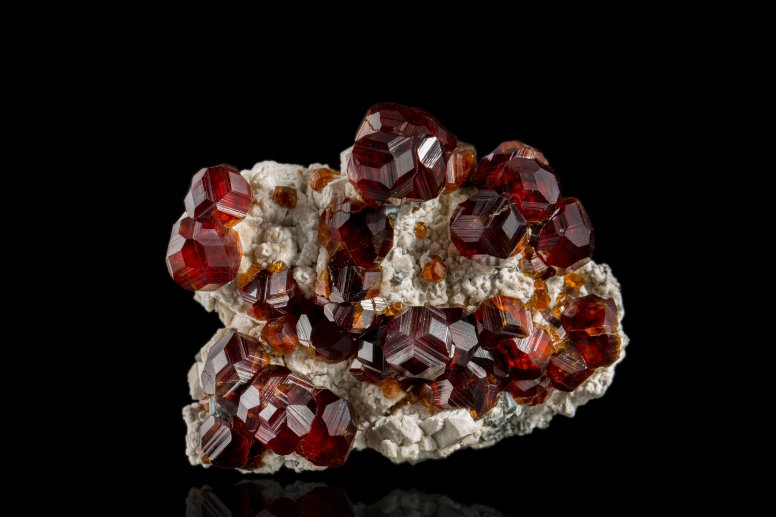

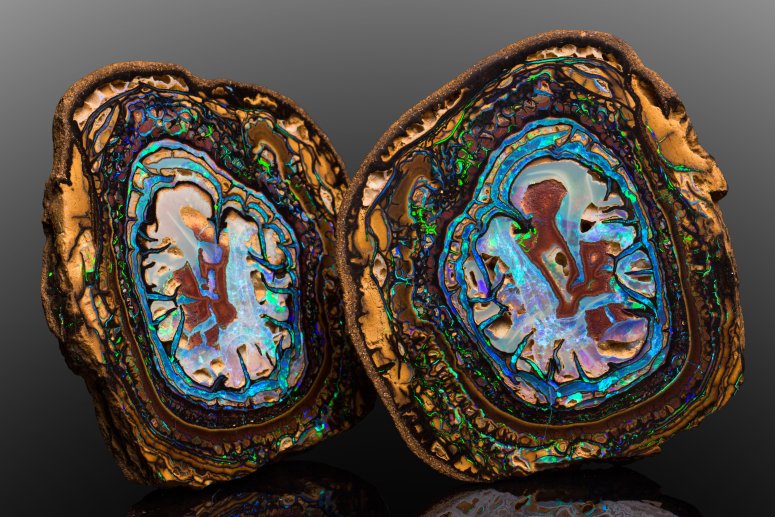

Pierres gemmes décoratives

Pas de musée de minéralogie sans vitrine de pierres gemmes (pierres taillées), décoratives, semi-précieuses ou précieuses.

La tourmaline est un boro-silicate de formule chimique complexe, et variée suivant les types de tourmaline. Elle doit ses reflets roses aux ions Mn (manganèse).

Les béryls sont des silicates d'aluminium avec béryllium, de formule générique Be3Al2Si6O18. Parmi les plus connus, l'aigue-marine (semi-précieuse) ou l'émeraude (précieuse).

La topaze est un silicate d'aluminium fluoré Al2SiO4(F, OH)2. Ci-contre une topaze taillée, bleue ; la topaze peut avoir diverses couleurs, dues aux diverses inclusions, notamment les couleurs beige ou rose.

L'améthyste est une variété de quartz SiO2 (dont la couleur violette est due à des inclusions de fer). Au début du 19e siècle encore peu connue (elle l'est à présent beaucoup plus), elle était considérée comme une pierre rare, digne de figurer dans les joyaux de la Couronne.

L'alexandrite est un chrysobéril (aluminium et béryllium), de formule Be(AlO2)2, nommé en hommage au tsar Alexandre II de Russie.

Précis rapide de minéralogie

Voir aussi notre vidéo ci-contre, par Salim Eddé, Qu'est-ce que la minéralogie ?, très différente puisqu'elle porte sur la minéralogie en général, la structure géométrique des cristaux et leurs utilisations.

La couleur dans les minéraux

Voir aussi, sur la chaîne Canal-U de Mines Paris -PSL, la vidéo Canal-U d'Eloïse Gaillou, conservatrice du musée de minéralogie, sur la couleur dans les minéraux (14 mn)

La couleur dans les minéraux

Les colorations et les formes variées des minéraux constituent une part importante de notre univers visuel, façonnant des surfaces continentales et donnant la couleur caractéristique aux surfaces