Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

Description

Organisée par Jimmy Bordarie (maître de conférences en psychologie du travail et des organisation, QUALIPSY) et Audrey Damiens (maître de conférences en droit privé, IRJI).

L’interdisciplinarité est une approche qui vise, à partir de plusieurs disciplines, à appréhender les évènements, phénomènes et processus étudiés de façon systémique. En croisant les regards, les

démarches et les perspectives, tant théoriques que méthodologiques, l’objet d’étude apparait dans toute sa complexité. En les dépassant, l’objet devient le centre d’attention et les échanges permettent

alors aux chercheur·es d’envisager un dépassement des frontières disciplinaires, en intégrant les problématiques des autres disciplines mises à contribution, tout en permettant une distance critique et

une lecture enrichie de l’objet considéré.

Cette année, le thème proposé est “Éthique, Confiance et Santé” et nous invitons les chercheur·es qui s’intéressent dans leurs champs disciplinaires respectifs, en tout ou partie, à ses notions à faire une proposition.

L’éthique, en tant que science des principes régulateurs de l'action et de la conduite morale, et en tant que pratique réflexive sur les principes guidant nos actions, pose la question du rapport à soi-même et à l’autre. Dans ce lien qui nous unit à autrui et dans toutes les sphères de la vie – amitié, amour, travail – se joue, comme une prémisse (in)discutable, la question de la confiance. Celle-ci est une « attitude à l'égard d'autres personnes dont nous espérons qu'elles se révéleront fiables » (McLeod [2011], cité par Laurent [2012]). Comme la promesse d’un futur à venir et d’un projet à construire, la confiance s’impose comme l’une des conditions nécessaires et fondamentales de la socialisation et de la socialité.

L’étymologie même du mot « confiance » (du latin confidere : cum, « avec » et fidere « fier ») renvoie à la transmission de quelque chose ayant une valeur particulière à quelqu’un à qui nous nous fions en nous abandonnant à sa bienveillance et à sa bonne foi. Si la confiance ne saurait être neutre (Marzano, 2010), c’est sans doute parce qu’elle contient en elle-même tous les principes du parti pris, que son étymologie ne cesse de nous rappeler : la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la croyance. Dans le même temps, ce parti pris suppose l’acceptation d’un risque et la probabilité de l’erreur. Comme un saut dans le vide, toute relation contient en elle-même le risque de l’asymétrie et de la confiance bafouée, et ce qu’il s’agisse de nos proches (amis, amours, etc.), de nos interlocuteurs au travail (collègues, partenaires, clients, étudiants, patients, etc.) ou encore des institutions (médiatiques, politiques, scientifiques, etc.).

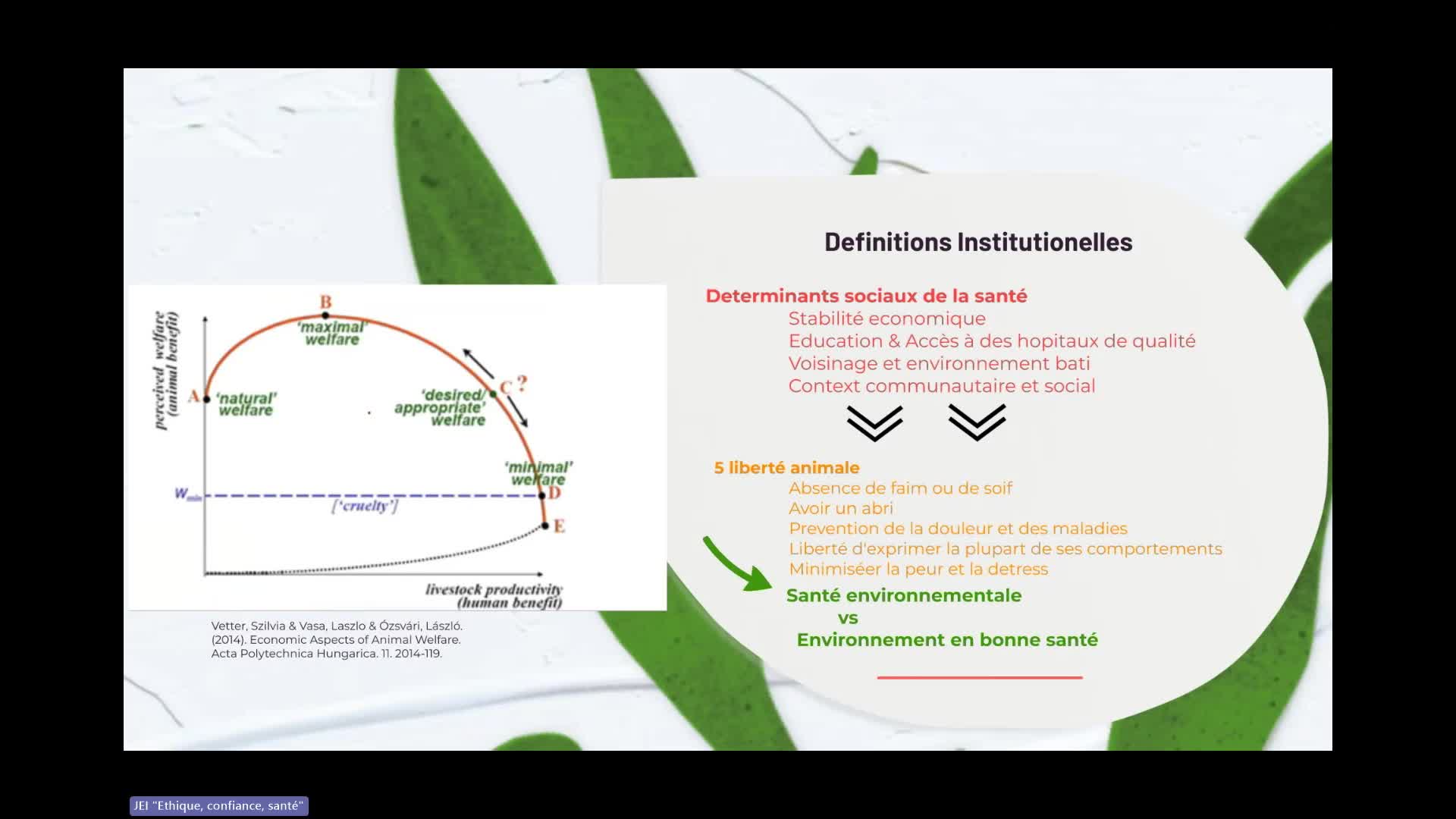

La crise de la COVID-19 est venue questionner ces enjeux, tout particulièrement en lien avec la notion de santé, entendue ici au sens large. Si la santé « c'est la vie dans le silence des organes » (Leriche, 1936), c’est aussi le résultat « d’une interaction constante entre l’individu et son milieu » (Anctil, 2012). La santé peut être individuelle (physique, mentale, globale), collective (organisations, sociétés) ou planétaire (climatique, environnementale).

Conférences

11-ALINE CHEYNET DE BEAUPRE, Professeure en droit privé à l’Université d’Orléans, Etienne : « Donne…

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

17-JIMMY BORDARIE et AUDREY DAMIENS : « Propos conclusifs »

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

16-FLORENCE MONCORPS, Doctorante en sciences de l’éducation : « Personnes vivant avec une maladie c…

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

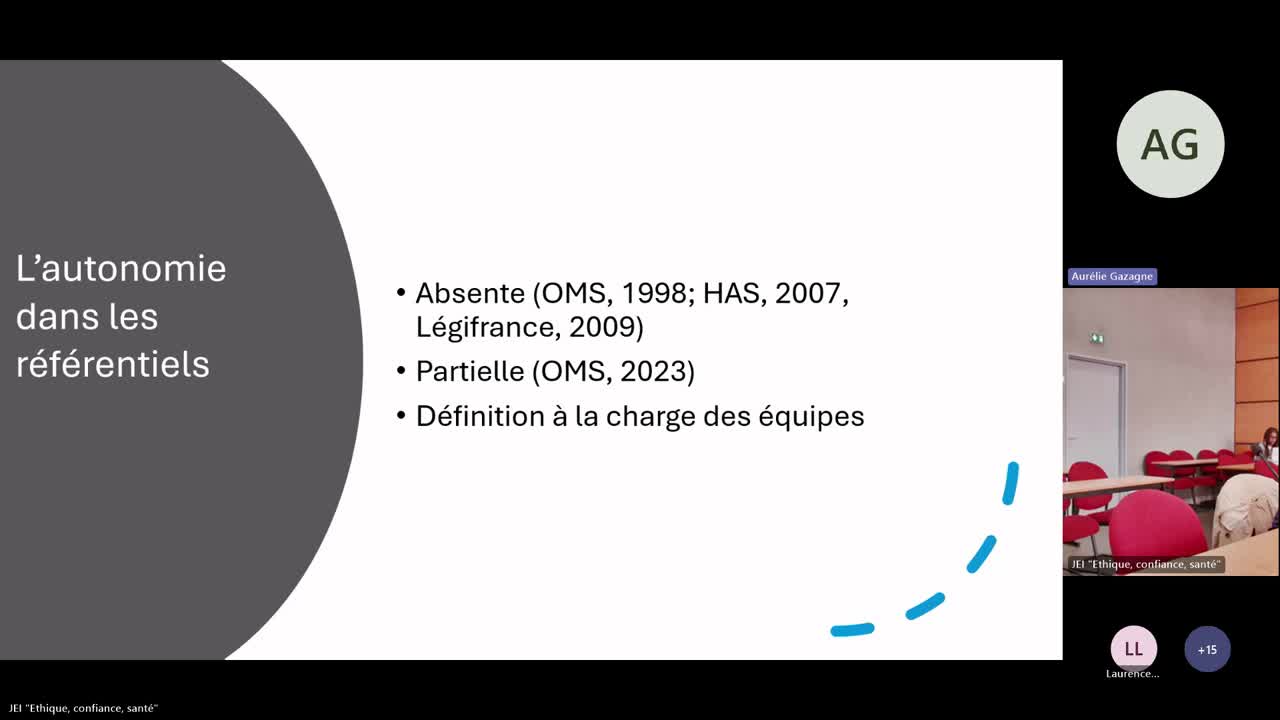

15-AURÉLIE GAZAGNE, Doctorante en sciences de l’éducation : « Éducation Thérapeutique du Patient : …

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

14-AMEL AIT AKLI, Doctorante en droit privé : « Confiance, crise de confiance et directives anticip…

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

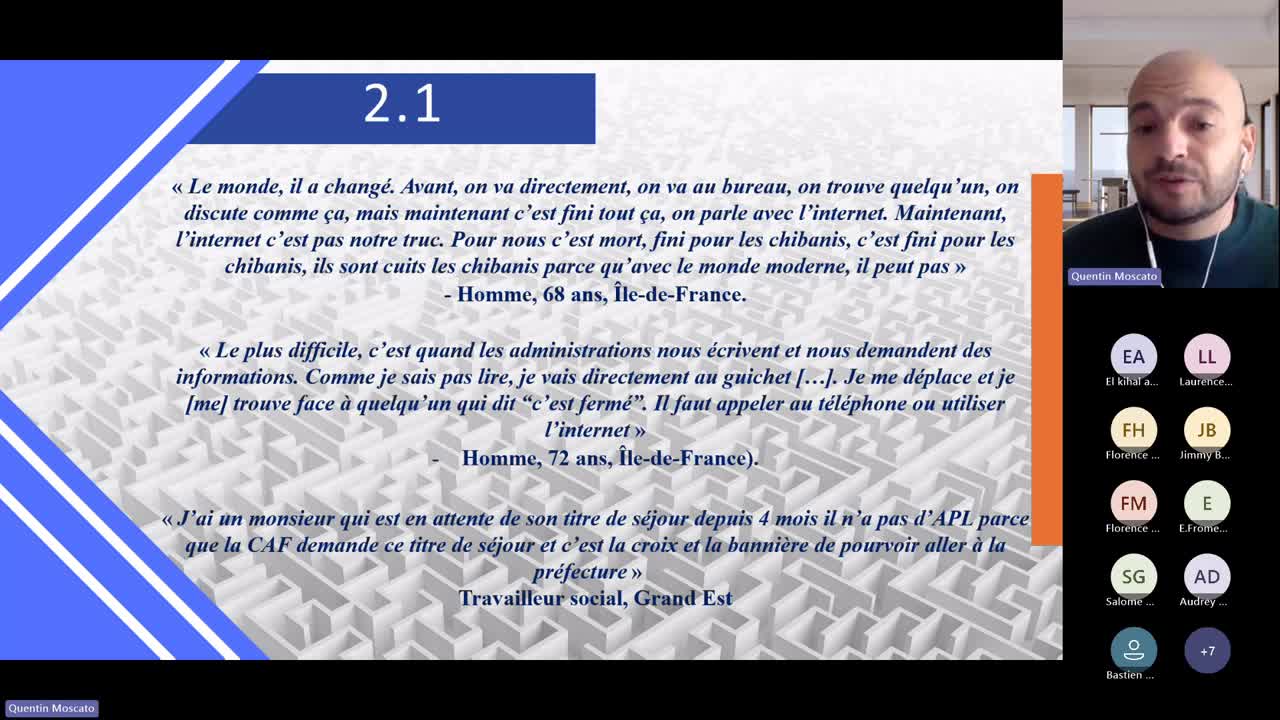

13-QUENTIN MOSCATO, Doctorant en sociologie : « Les personnes âgées immigrées en contexte de pandé…

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

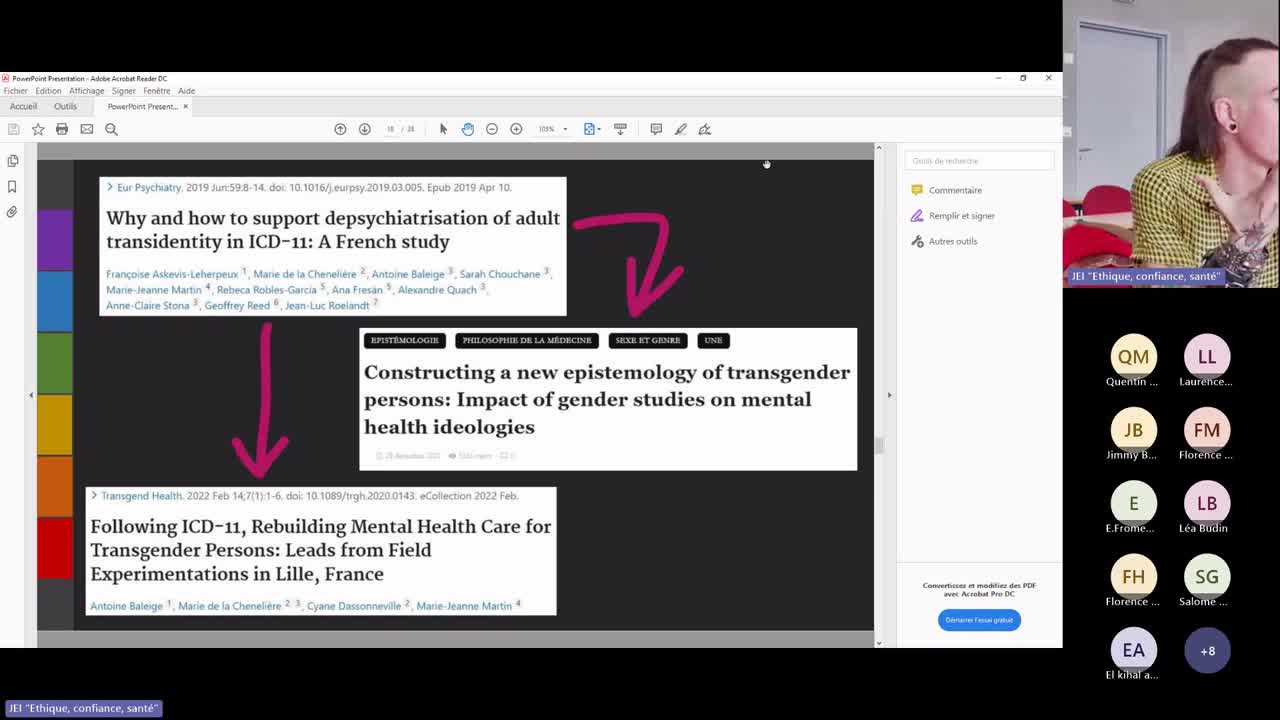

12-ANNA BALEIGE, Médecin psychiatre et doctorante en santé publique, rattachée à l’EES de l’Univers…

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

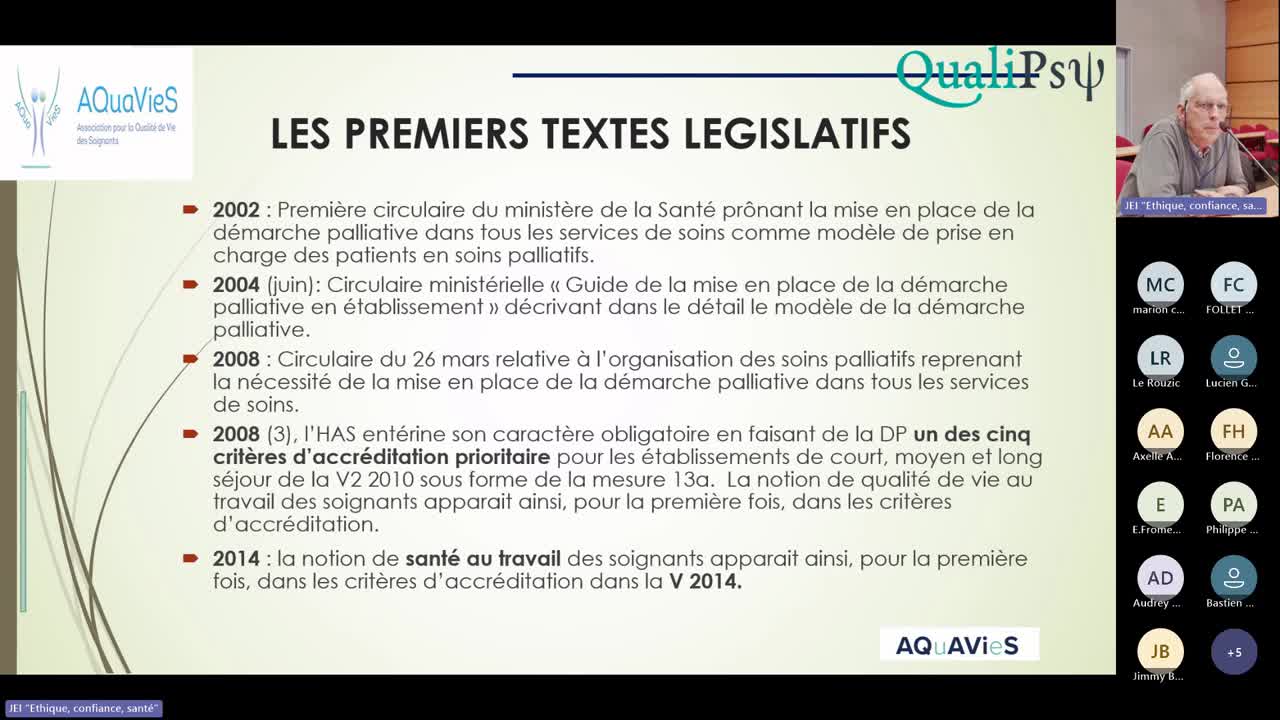

08-PHILIPPE COLOMBAT, PU-PH émérite rattaché au laboratoire Qualipsy de l’Université de Tours : « L…

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

10-MARIE-CAROLINE ARRETO, Maîtresse de conférences en droit public : « La confiance soignant/patien…

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

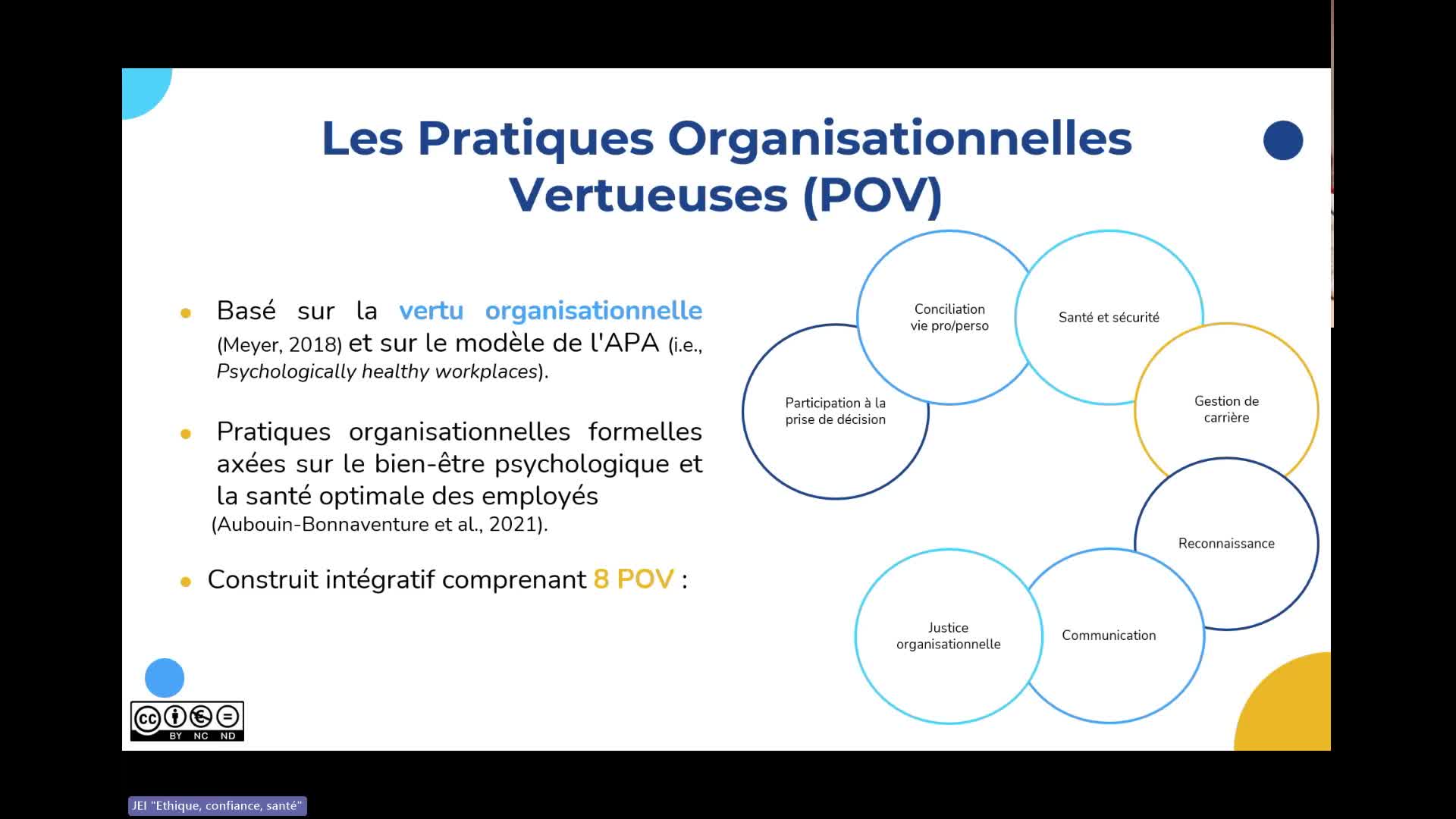

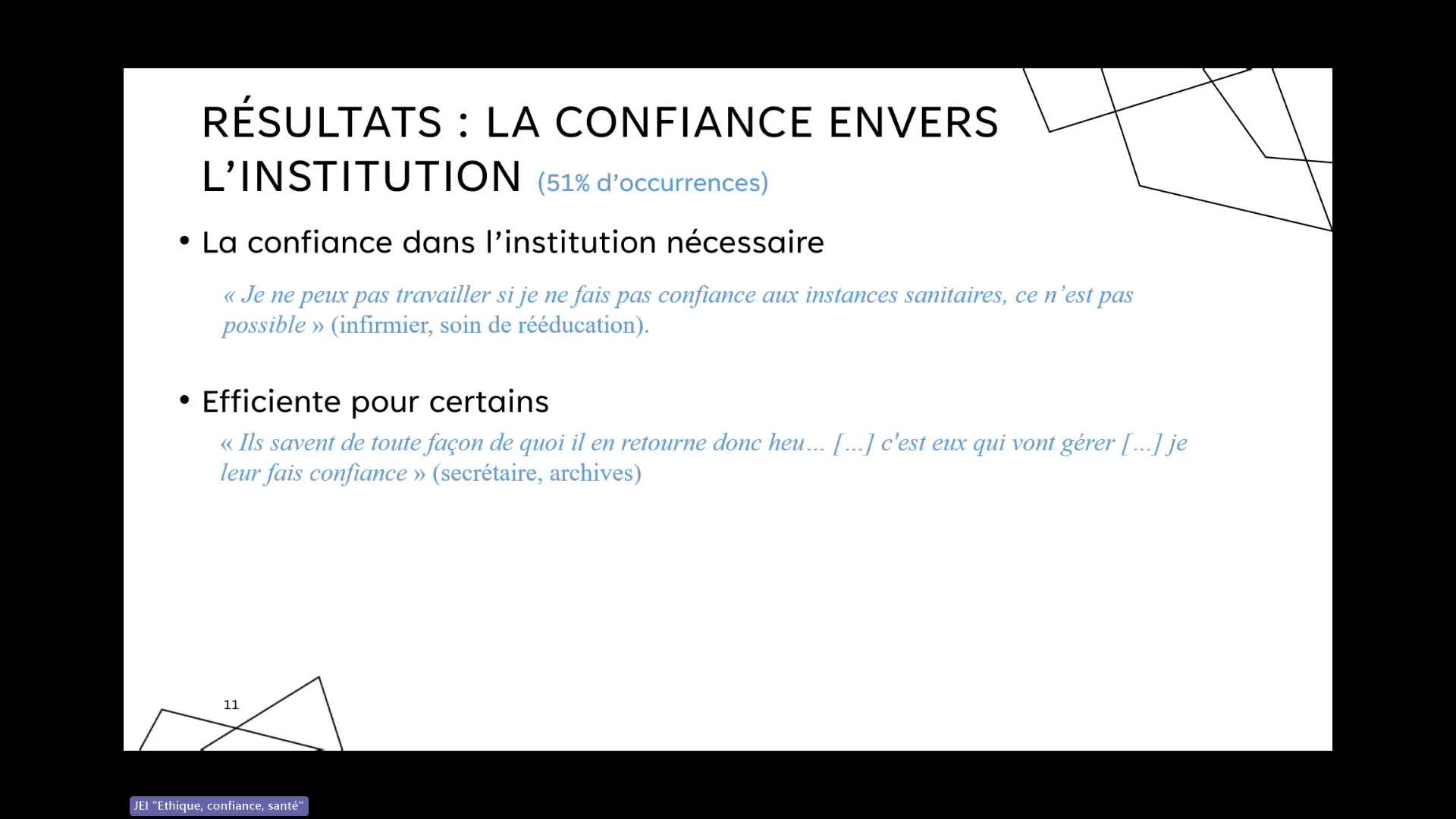

05-JULIA AUBOUIN BONNAVENTURE, Docteure en psychologie du travail et des organisations, ingénieure …

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

01-WILLIAM ADDEY, Doctorant en philosophie, rattaché au laboratoire Logiques de l’Agir de l’Univers…

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé » Université de Tours, 7 et 8 novembre 2024 Organisée par Jimmy Bordarie (maître de conférences en psychologie du travail et des

06-MARIE BOSSARD, Maitresse de conférences en psychologie sociale, rattachée au laboratoire LP3C de…

Journée de l’éthique interdisciplinaire « Éthique, confiance, santé »

Intervenants

Auteur d'une thèse de doctorat en droit privé soutenue à Paris 2 en 1994

Professeure de Droit privé et sciences criminelles à l'Université d'Orléans, membre du laboratoire Centre de Recherche Juridique Pothier (CRJP) (en 2021)

Professeur de Droit privé et sciences criminelles à Orléans - Faculté de droit, membre du laboratoire Centre de Recherches Critiques sur le Droit (CeRCriD) (en 2022)

Auteur d'une thèse en Psychologie à Angers en 2015

Auteur d'une thèse en Doctorat de sciences juridiques à Orléans en 2015

Enseignante à l'université de Tours (en 2020)

Maître de conférences de Droit privé et sciences criminelles à Tours - IUT, membre du laboratoire Institut de recherche juridique interdisciplinaire François Rabelais (IRJI) (en 2022)

Psychiatre, doctorante en santé publique, Université de Tours, EA 7505 « Éducation, Éthique, Santé » - Tours (France)

Auteur d'une thèse en Droit public à Paris 1 en 2018

Maître de conférences de Droit public à Faculté de droit - ICP (en 2022)

Cancérologue. En poste : Service d'oncologie et maladies du sang du CHU de Tours (en 2000)

Auteur d'une thèse de médecine (Tours, 1981)

Auteure d'une thèse en Psychologie à Tours (en 2021). - Ingénieure de recherche en psychologie du travail et des organisations, Laboratoire QualiPsy EE1901, Université de Tours (en 2024)