Chapitres

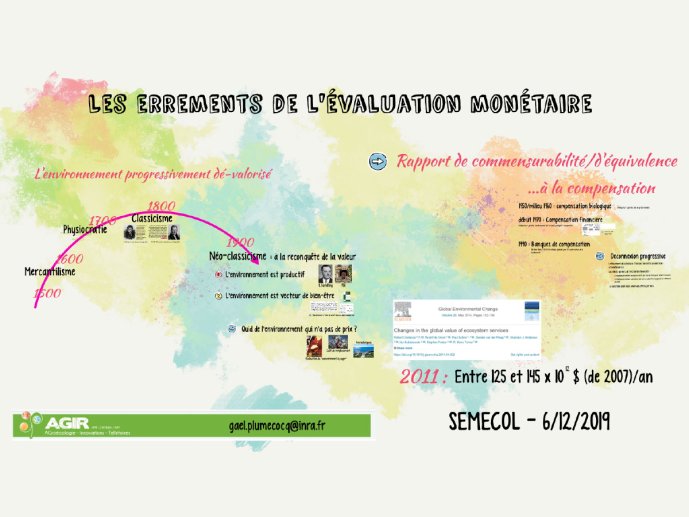

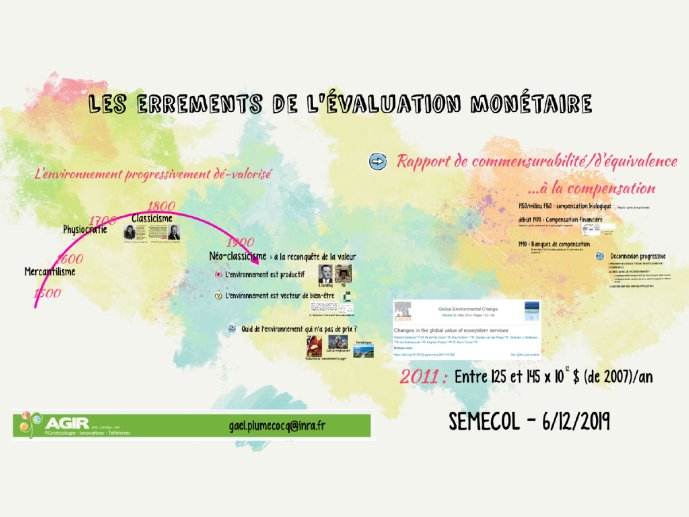

- Les errements de l’évaluation monétaire de l’environnement / Gaël Plumecocq24'18"

- Marché carbone : consensus politique et inefficacité écologique / Antoine Costa26'25"

- La nature en Afrique : des services pour le capital, une compensation pour la bonne conscience ? / Adriana Blache27'20"

- Discussion39'37"

Notice

La marchandisation de la nature / Gaël Plumecocq, Antoine Costa, Adriana Blache

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La marchandisation de la nature. Questions sur la compensation écologique et des services écosystémiques / Gaël Plumecocq, Antoine Costa, Adriana Blache. Conférence présentée dans le cadre du Séminaire d’écologie politique-SEMECOL" organisé par L'Atelier d’écologie politique (Atécopol) et placé sous la responsabilité de Laure Teulières (laboratoire FRAMESPA, UT2), Gaël Plumecocq (laboratoire AGIR, INRA) et Julien Rebotier (laboratoire LISST, UT2). Université Toulouse Jean Jaurès, 6 décembre 2019.

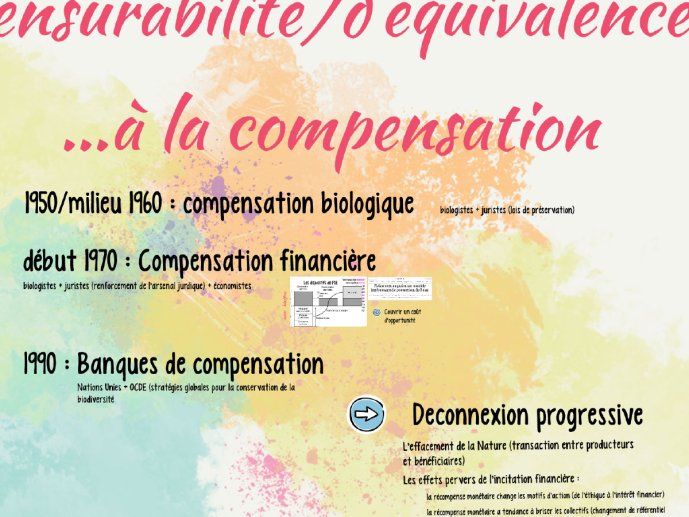

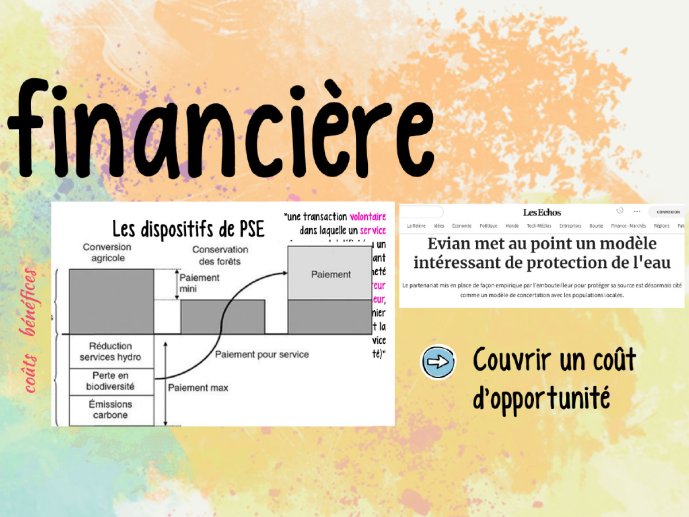

"L'économie verte" figure aujourd'hui en bonne position parmi les solutions avancées pour résorber les problèmes écologiques. Ce séminaire examine certains de ses avatars, la compensation et les services écosystémiques. Ils tentent de concilier croissance et préservation des écosystèmes, des paysages et du climat (à l'instar du développement durable), et poussent les frontières de la marchandisation de la nature. La compensation peut être vue comme le symptôme d’un certain rapport économique à la nature. Elle pose en particulier la notion d’équivalence (détruire là et compenser l’équivalent ailleurs), vecteur de financiarisation en même temps que conséquence (évaluer la perte et la compensation en termes monétaires). Cette idée de compensation a des racines plus anciennes que la financiarisation : c’est explicitement pour compenser l’industrialisation et la modernisation agricole, autant au point de vue écologique que pour le bien-être de populations de plus en plus urbaines, que l’on a multiplié après la Seconde Guerre mondiale les espaces protégés. La compensation serait ainsi consubstantielle de l’accélération des destructions des écosystèmes, ce qu’a encore accru la financiarisation. Le prolongement pratique de cette réduction économique de l’environnement se situe dans le concept de « service écosystémique », qu’il conviendrait aussi de déconstruire. Il s'agit d'évaluer en termes monétaires les "services" rendus par l'environnement (filtrage des sols, pollinisation par les abeilles, photosynthèse...). Il s'agit ainsi de souligner l'importance économique qu'il y à le préserver, mais aussi de pouvoir mieux payer les droits à polluer et à détruire. Cette évaluation économique de l'environnement ne va pas sans poser des problèmes, tant philosophiques que pratiques.

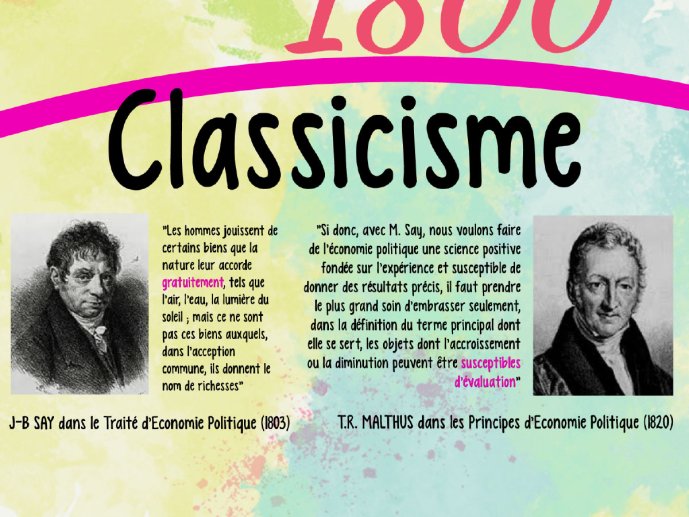

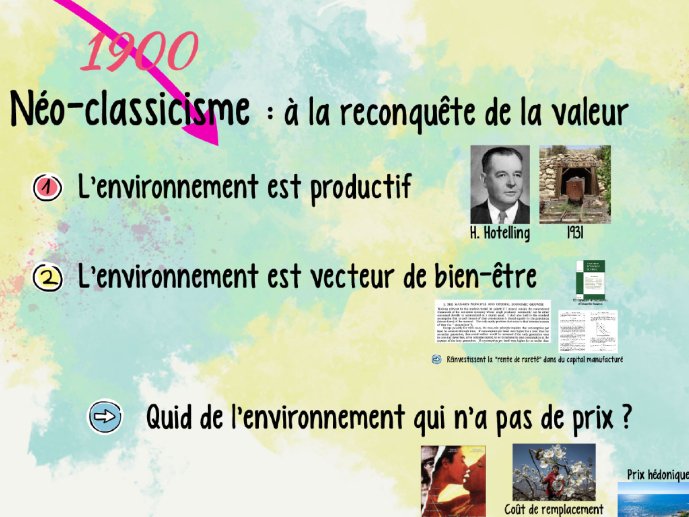

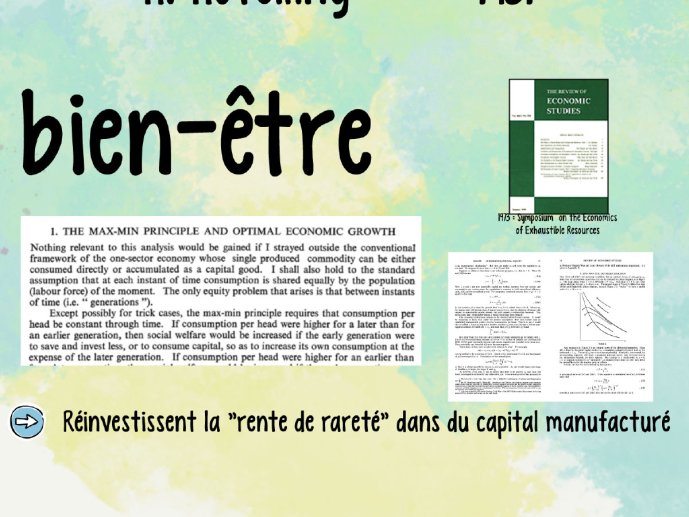

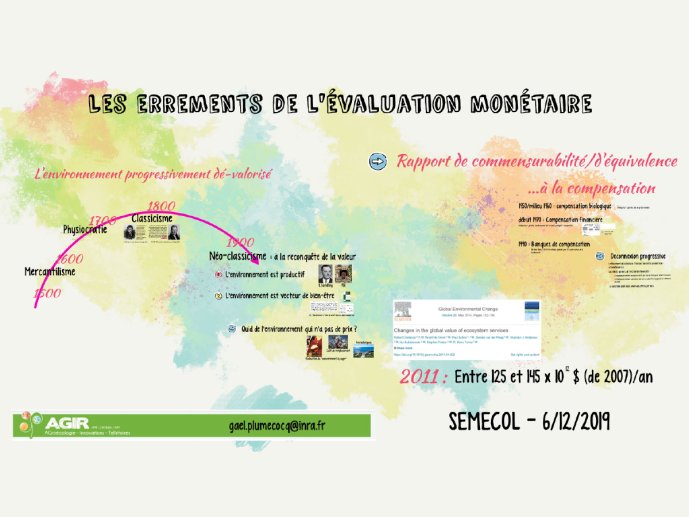

Gaël Plumecocq expose d’abord comment, à l’époque classique, la Nature a été évacuée de la théorie économique. Lorsqu’elle est intégrée, principalement pour aborder les enjeux de ressources et les problèmes de pollutions, elle qualifie monétairement les « biens environnementaux ». Ce faisant, elle convertit des grandeurs biophysiques en valeur monétaire, ce qui justifie une gestion « marchande ». Cela conduit à estimer le prix de la Nature selon trois axes : son coût de remplacement par des produits manufacturés, le prix attribué à l’esthétique de la Nature, le consentement à payer pour sa préservation. Ce rapport d’équivalence entre environnement et valeur monétaire est le premier pas vers la marchandisation de la Nature. La notion de compensation est aussi apparue à cette époque et se concrétise par les banques de compensation dans les années 90. Si ce principe peut aider à la transition, a contrario, la déconnexion des relations de l’Homme à la Nature a deux effets pervers qui se situent tant au niveau des incitations financières quand celles-ci disparaissent, que des sanctions qui peuvent engendrer un sentiment de droit à polluer.

À l'heure où la communauté internationale se réunit à Madrid pour la COP25, Antoine Costa propose de décrypter ce qu'est le marché carbone afin de comprendre en quoi il s'agit d'un échec. La compensation via les marchés carbone est un système international d’échanges de droits à émettre des gaz à effet de serre qui vise à inciter les entreprises les plus polluantes à limiter leurs émissions. Toutefois, ce système s’avère inefficace pour plusieurs raisons, ainsi les entreprises ne sont pas tenues de mettre en place de réelles mesures antipollution car non seulement les crédits carbone alloués au départ étaient déjà très élevés, mais il est également possible d’augmenter son quota via un mécanisme de compensation. Des entreprises comme Shell se sont d’ailleurs félicité de l’inscription des marchés carbone dans l’accord de Paris, ce qui leur permet de gagner du temps en continuant leurs affaires sans grand changement. En effet, contrairement aux marchés carbone, les taxes carbone permettent une réappropriation et une réorientation de la politique environnementale par les Etats. Or seuls les particuliers sont soumis aux taxes carbone, ce qui augmente les inégalités sociales entre entreprises et particuliers.

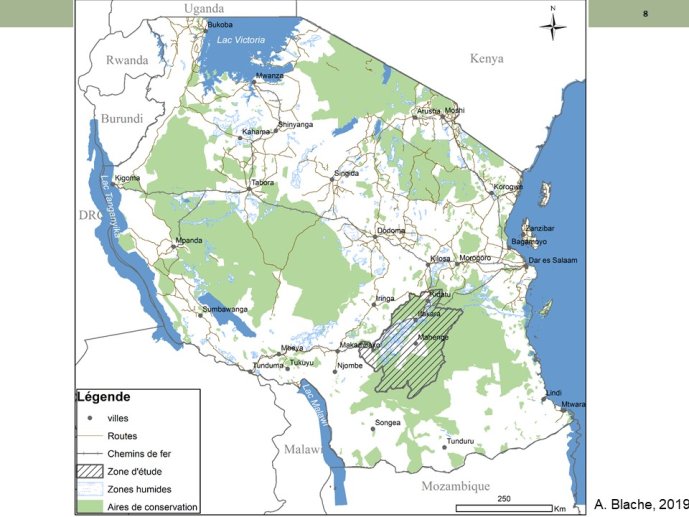

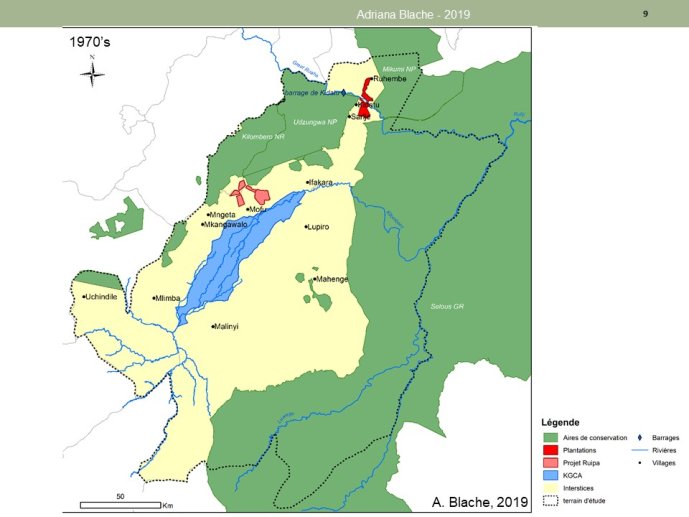

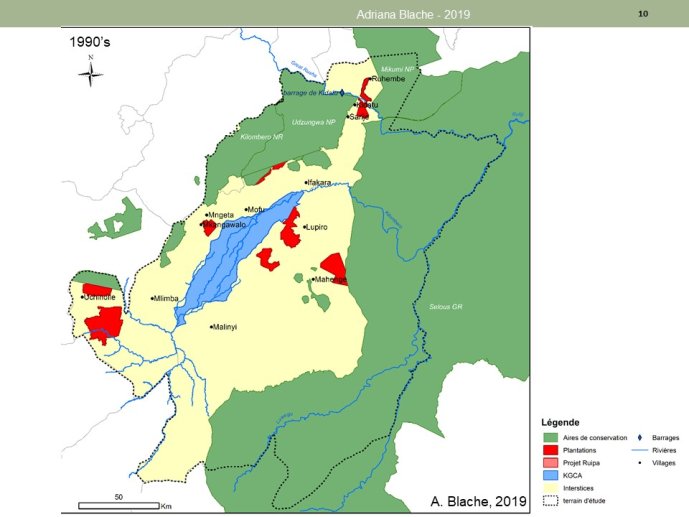

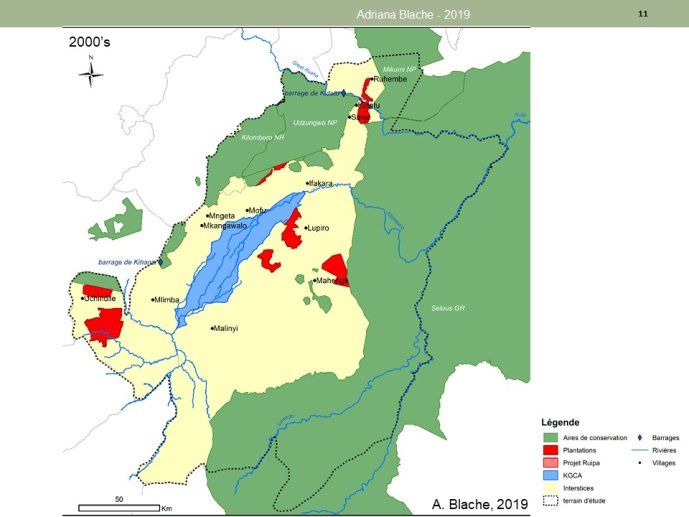

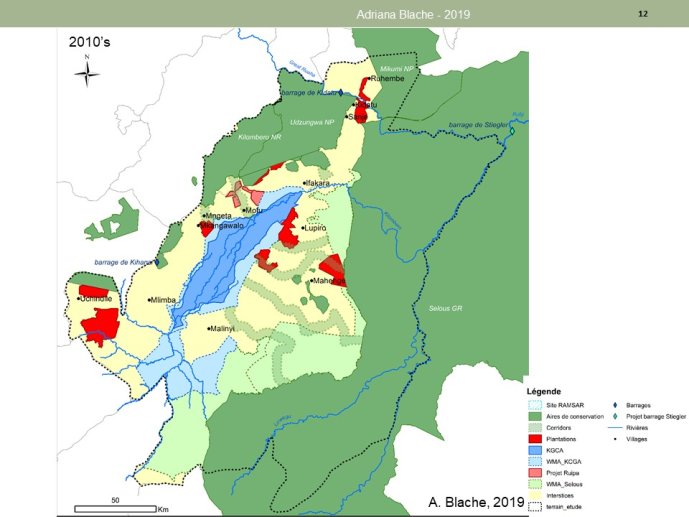

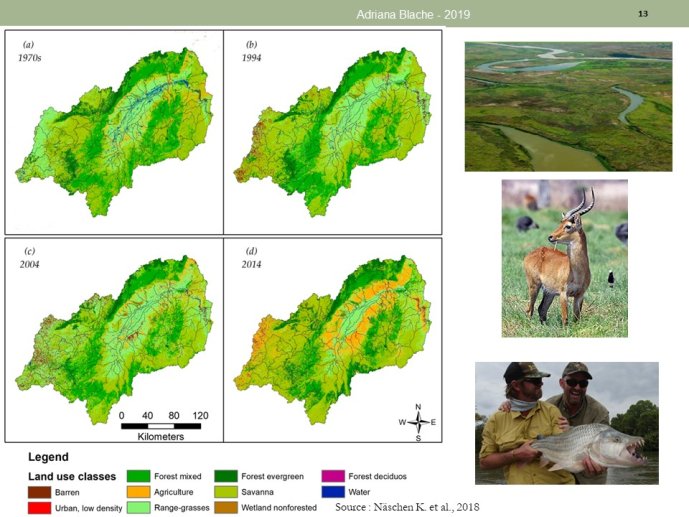

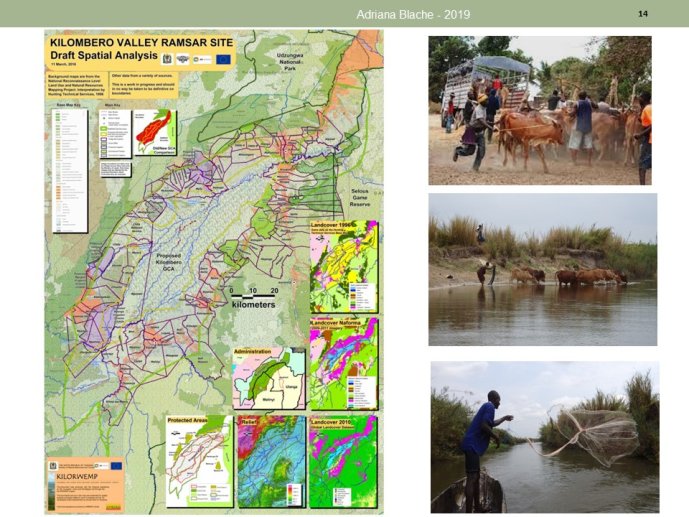

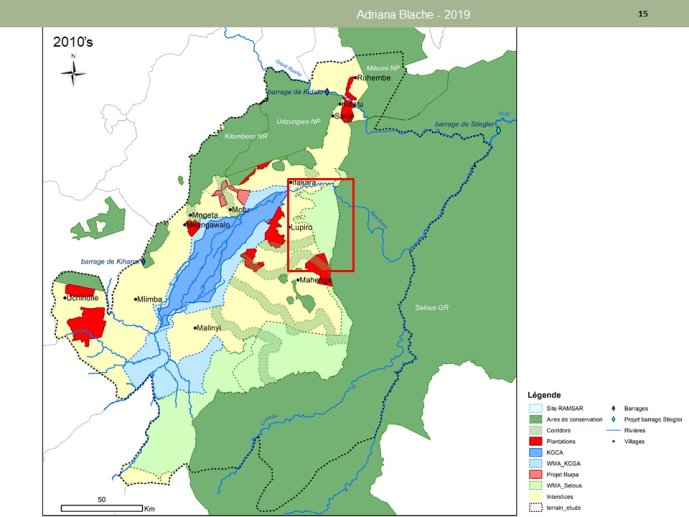

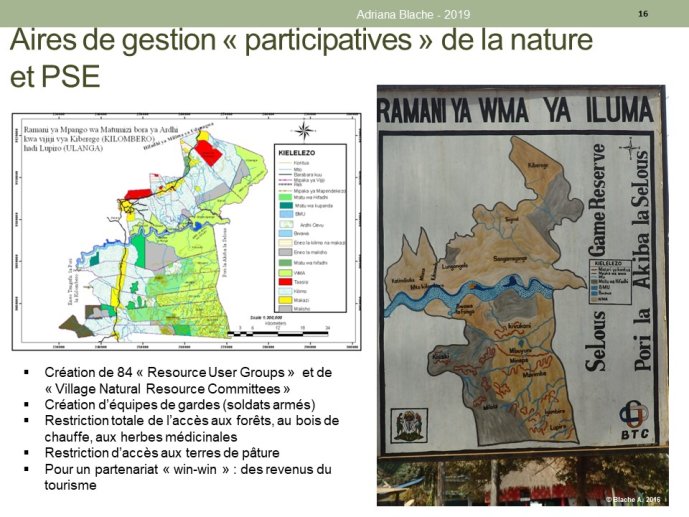

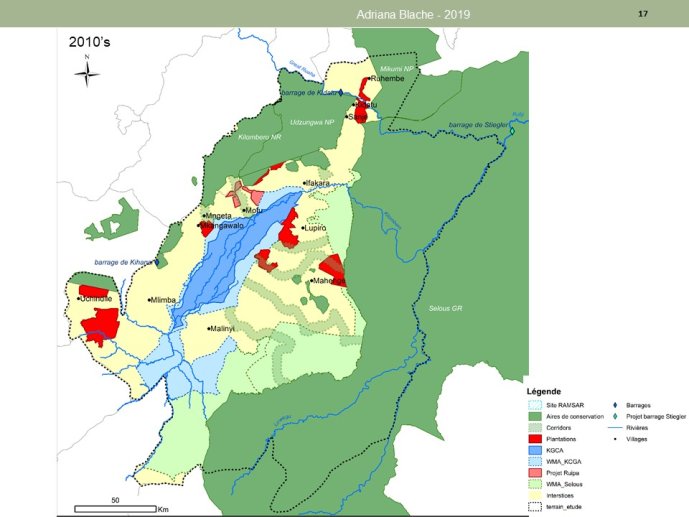

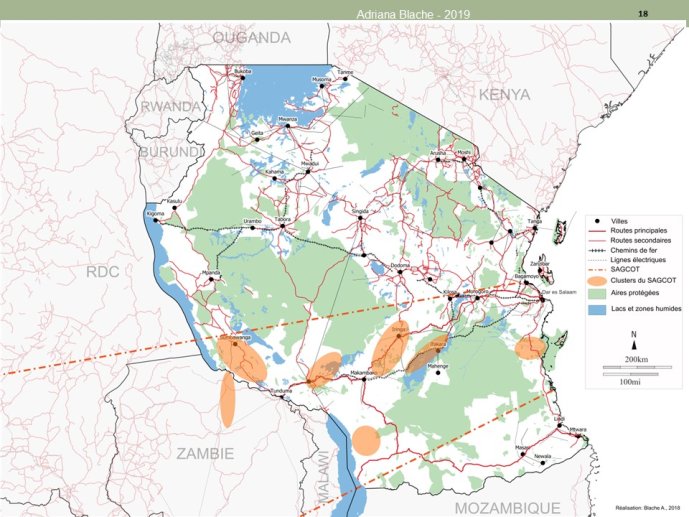

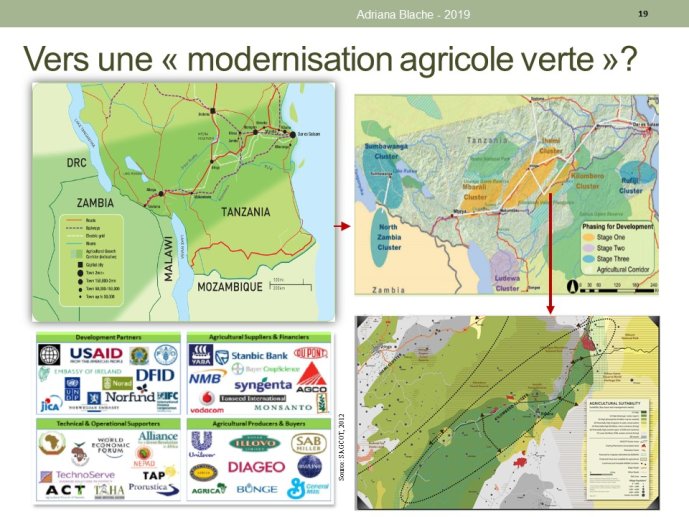

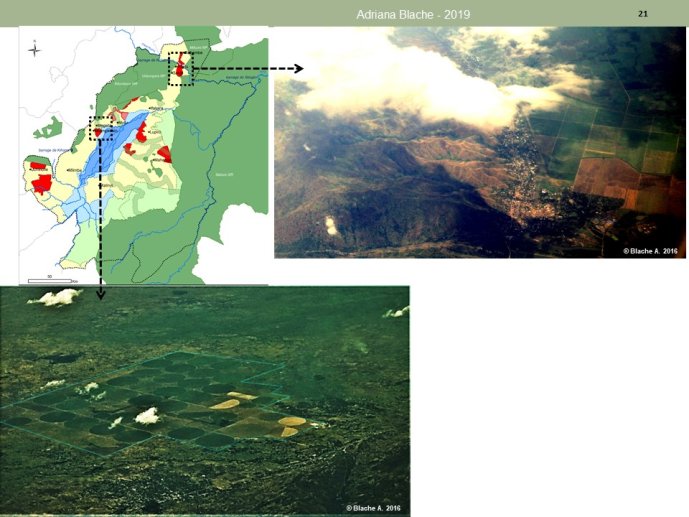

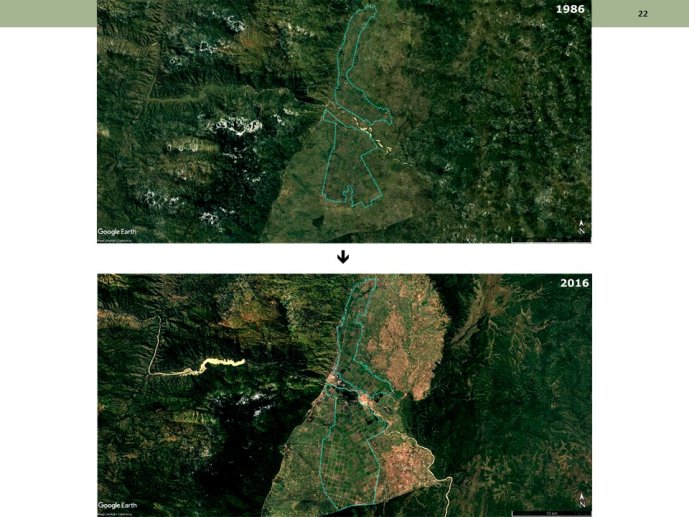

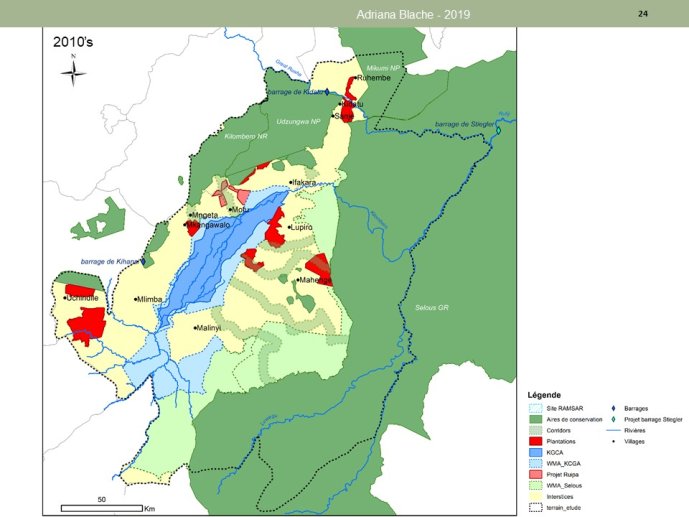

Adriana Blache présente le cas de la Tanzanie comme exemple de préservation de la nature face à l’augmentation des achats de terres agricoles dans un but d’agriculture intensive. Depuis son indépendance, ce pays a une économie largement basée sur le tourisme qui s’oppose à l’utilisation des terres soit pour la prolifération de plantations développées dans le cadre de crédits carbone, comme le teck ou l’eucalyptus, soit pour répondre aux besoins d’une population en forte augmentation. Dans les années 2010, la protection de zones humides selon la convention de Ramsar a expulsé des milliers d’agriculteurs de ces zones : 80% des villages ont disparus contre l’autorisation de développer l’économie touristique locale, générant résistance et exploitation illégale. Le gouvernement, en partenariat avec des entreprises privées et des investisseurs, a créé la Silicon valley alimentaire de l’Afrique qui, malgré l’existence de réserves de protection, génère une pollution due aux nombreux épandages de pesticides. De plus, des exploitations de gaz et de pétrole sont autorisées dans cette vallée moyennant la simple protection d’une antilope endémique. Dans ces conditions, la résistance des populations locales reste difficile face à un Etat très présent.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Références documentaires

BLACHE, Adriana (2018). Entre « développement » et conservation des aires naturelles : jeux de pouvoir, conflits d’usage et marginalisation dans la vallée du Kilombero en Tanzanie, Belgeo, 2, 2018. [En ligne : https://journals.openedition.org/belgeo/27419].

COSTA, Antoine (2018). La nature comme marchandise. Une série d'entretiens. Grenoble, Éditions Le monde à l'envers, 192 p.

FROGER, Géraldine, PLUMECOCQ, Gaël. (2018). Temps, économie et environnement. Une mise en perspective à partir de la socio-économie écologique, Revue Française de Socio-Économie, 2018/2, 21, 39-58. [En ligne : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2018-2-page-39.htm#].

PLUMECOCQ, Gaël, DEBRIL, T., DURU, M., MAGRINI, M.B., SARTHOU, J. P., THEROND, O. (2018). The Plurality of Values in Sustainable Agriculture Models: Diverse Lock-in and Co-Evolution Patterns, Ecology and Society, vol. 23, 1, p. 21. [En ligne : https://www.ecologyandsociety.org/vol23/iss1/art21/].

DOUAI, A., PLUMECOCQ, G. (2017). L’économie écologique. Paris, Éditions La Découverte, coll. Répères, 128 p.

COSTA, Antoine (2016). Les Dépossédés [film documentaire]. France, Grenoble, Hik & Nunk Production, 48 min. [Voir la bande annonce : http://www.lemondealenvers.lautre.net/livres/la_nature_comme_marchandise.html].

GADREY Jean, LALUCQ Aurore (2016). Que valent les méthodes d’évaluation monétaire de la nature ?, L’Économie politique, n° 69, p. 76-88. [En ligne sur "Alternatives économiques" : https://www.alternatives-economiques.fr/valent-methodes-devaluation-monetaire-de-nature/00069001].

GADREY Jean, LALUCQ Aurore (2015). Faut-il donner un prix à la nature ?. Paris, Éditions Les Petits Matins / Institut Veblen, coll. Politiques de la transition, 128 p.

KILL, Jutta (2014). Le commerce des écosystèmes : lorsque le « paiement pour services environnementaux » équivaut à l’autorisation de détruire, World Rainforest Movement Bulletin, 40 p. [En ligne : https://www.wrm.org.uy/html/wp-content/uploads/2014/04/le-commerce-des-services-des-ecosystemes.pdf].

RICHARD, Jacques (2013). Comptabilités environnementales, in Dictionnaire critique de la RSE, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 60-65. [En ligne : https://books.openedition.org/septentrion/6711].

TERCEK, Mark, ADAMS, Jonathan S. (2013). Nature's Fortune. How Business and Society Thrive By Investing in Nature. New York, Basic Books, 280 p.

PAUL, Jean-Luc Paul, DUVAIL, Stéphanie, HAMERLYNCK, Olivier (2011). Appropriation des ressources « naturelles » et criminalisation des communautés paysannes. Le cas du Rufiji, Tanzanie, Civilisations, 60-1, 143-175.

KOSOY, Nicolás, CORBERA, Esteve (2010). Payments for ecosystem services as commodity fetishism, Ecological Economics, 6, vol. 69, avril 2010, 1228-1236. [En ligne : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800909004510].

HA-DUONG, Minh (2009). Qu'est-ce que la valeur du carbone ? Cinq définitions, Surveys and Perspectives Integrating Environment & Society, 2 (1), juin 2009. [Traduction en français en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00451715/file/HaDuong-2008-ValeurDuCarbone.pdf].

DUJIN, Anne, MARESCA, Bruno, MORDRET, Xavier, PICARD, Romain (2008). La valeur économique et sociale des espaces naturels protégés, CREDOC (Montpellier), Cahier de recherche, 247, 103 p. [En ligne : https://www.credoc.fr/download/pdf/Rech/C247.pdf].$

COSTANZA, Robert, D'ARGE, Ralph, DE GROOT, Rudolph, FARBER, Stephen, GRASSO, Monica et al. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature, 6630, vol. 387, 253-260. [En Ligne : https://www.nature.com/articles/387253a0].

SOLOW, Robert Merton (1974). Intergenerational Equity and Exhaustible Resources, in "Symposium on the Economics of Exhaustible Resources", The Review of Economic Studies, vol. 41, 29-45. [En ligne : https://www.jstor.org/stable/2296370?seq=6#metadata_info_tab_contents].

MEADOWS, Dennis, MEADOWS, Donella, RANDERS, Jorgen [1972] (2017). Les Limites à la croissance (dans un monde fini). Paris, Éditions Rue de l'échiquier, coll. L'écopoche, 488 p.

MALTHUS, Thomas Robert [1820] (2010) Principes d'économie politique suivis des Définitions en économie politique. Paris, Éditions Dalloz, 598 p.