Notice

De grandes meules gallo-romaines à entrainement par le centre en grès découvertes dans le nord de la France et en Belgique: aspects typologiques et techniques. Paul Picavet

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La récente étude des meules issues de seize sites gallo-romains du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et de Belgique a permis la distinction, sur ce territoire formant partie de la Gaule Belgique, de deux types de moulins de grandes dimensions à entrainement par le centre. Si les analyses pétrographiques complètes ne sont pas en mesure d’être présentées (étude en cours), l’observation macroscopique de la roche peut être associée aux caractères morphologiques et techniques des meules pour différencier les deux types de catillus.

Le premier, taillé dans un grès feldspathique grossier dit « Arkose d’Haybes », est d’aspect cylindrique et massif, avec une face supérieure en couvercle ; sa face active, rayonnée, est creusée d’un logement d’anille par-dessous en double queue d’aronde. Le second, en grès grossier beige de provenance encore indéterminée, présente une forme très plate, avec une face active non rhabillée, et un logement d’anille rarement conservé qui pose encore problème.

Les structures accueillant l’activité de meunerie dans le nord de la Gaule n’étant pas connues, c’est à partir de ces observations que des systèmes d’entrainement adaptés à la morphologie des meules pourront être proposés. Il s’agira aussi d’attirer l’attention des archéologues sur la récurrence de ces moulins sur les sites étudiés.

Intervention / Responsable scientifique

Sur le même thème

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotanique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

Les Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Arch…

SerraLaurenceRabeIndrafoLes Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Archéologie du verre à La Réunion

-

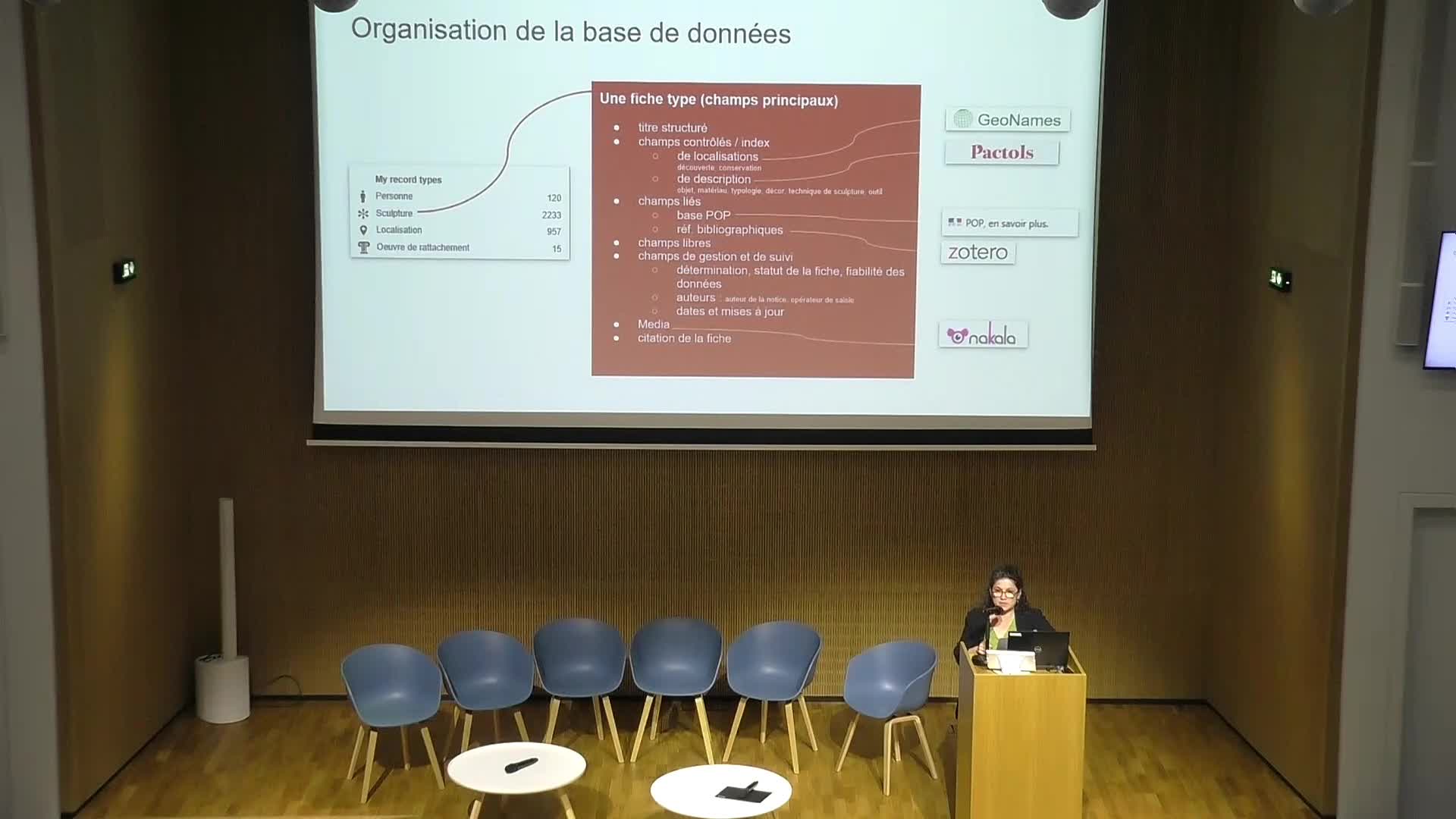

Projet CORPUS SATHMA

FlamminAnnePrésentation du projet CORPUS SATHMA, soutenu par CollEx-Persée dans le cadre de l’appel à projets 2022.

-

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

-

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

PorlierChristopheDelrieuxFabienCauseries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

-

Témoignage de Alain Schnapp

SchnappAlainGuérinAnaëlleDans le cadre de la préparation du 250e anniversaire de son ouverture au public, en décembre 2020, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a mené une collecte d’archives orales afin de

-

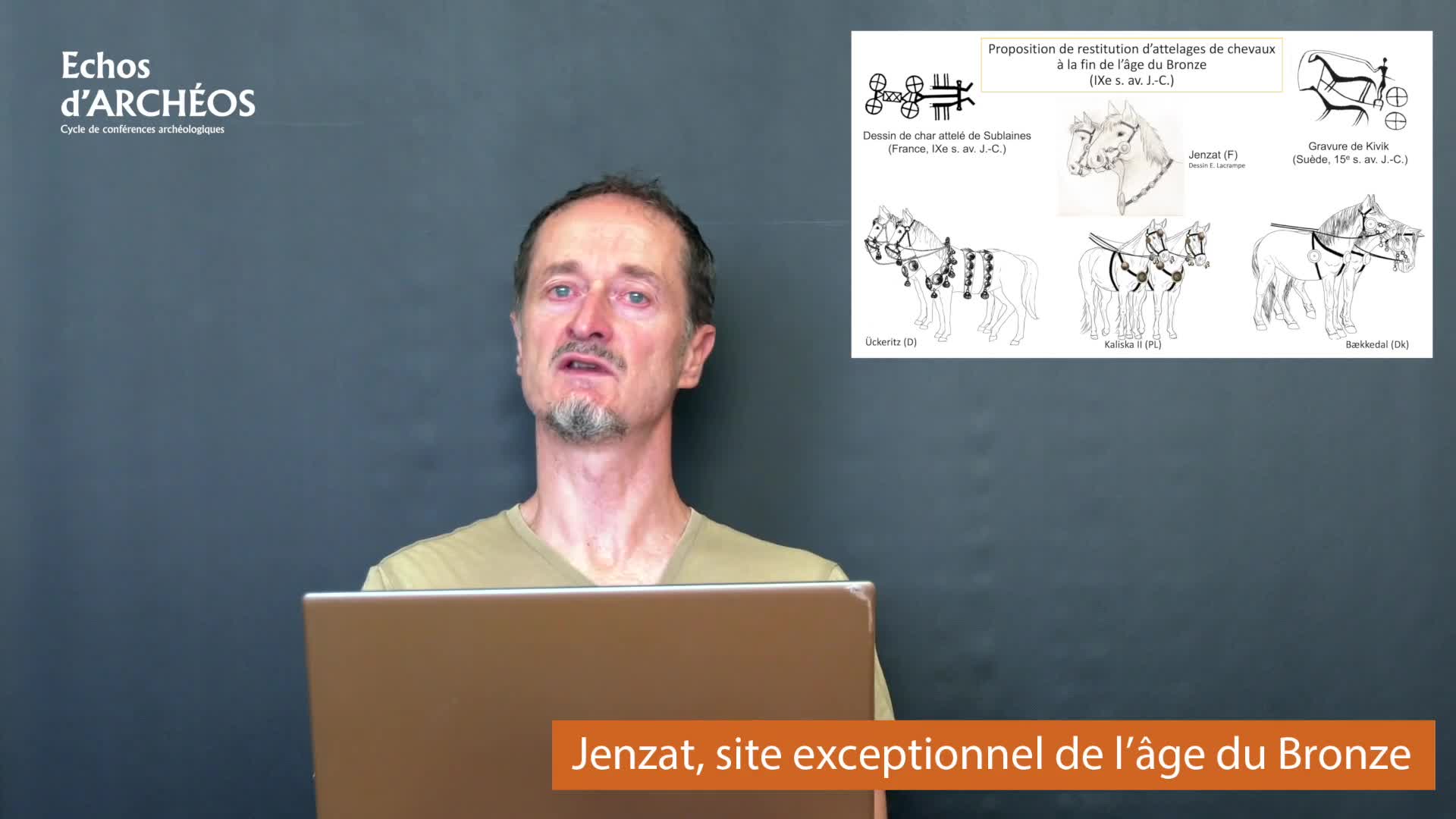

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

Introducing Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)

Find out more about the research activities of Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).