Notice

Le moulin à eau romain de Rodersdorf-Klein Bühl (canton de Soleure, Suisse).

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

En aval de la forge se trouvait un moulin à eau. Après Cham-Hagendorn dans le canton de Zug et Avenches-en-Chaplix dans le canton de Vaud, il s’agit du troisième moulin à eau découvert en Suisse. Le canal en pierre était long de quatre mètres et large de 30 à 40 cm. Comme le montrent quelques clous en fer trouvés sur place, ses parois étaient à l’origine recouvertes d’un coffrage en planches.

Dans sa partie supérieure, le canal était très en pente et la différence de niveau atteignait 1,5 mètre. Ce qui cor-respond au diamètre maximal de la roue à eau si l’on admet qu’il s’agissait d’une installation mue au-dessus. Pour une amenée d’eau par le milieu ou l’arrière, la roue aurait pu être plus grande, environ 2,1 mètre d’après la pente et l’emplacement exact du moulin (voir plus loin). Cette dimension correspond très bien aux restes des trois roues en bois trouvées à Cham-Hagendorn. Un deuxième segment de canal, une meule hors usage en place secondaire et deux couches superposées de dépots calcaires sont des indices pour une installation à plusieurs phases de construction. L’amenée d’eau était sans doute assurée par un canal en bois dont rien ne subsiste. En amont du moulin, l’eau passait par une écluse rectangulaire à deux vannes servant à contrôler le débit d’eau et dévier l’eau excédentaire dans un déversoir à l’est du canal. En aval de celui-ci, l’eau s’écoulait librement dans un fossé allant en s’élargissant.

Le moulin en soi était situé dans une fosse de deux mètres sur trois creusée dans le talus à côté du canal. L’emplacement exact était marqué par quatre trous de poteaux formant un carré de 1,5 mètre de côté. Il ne reste rien d’autre de la construction en bois, à part de nombreux objets et fragments en fer provenant de la couche inférieure de cette fosse. Sont à remarquer des cornières en fer longs de 7 cm dont l’autre extrémité était forgée en forme de clou à la verticale. Des cornières identiques ont été découvertes dans le moulin romain près d’Avenches. Elles sont de toute évidence typiques des moulins à eau romains, même si leur usage précis reste à éclaircir.

Le diamètre de la meule mentionnée ci-dessus est de 70 centimètres et, de par sa taille, elle appartient à un moulin mécanique. Elle est taillée dans une roche rouge dont il existe localement des gisements dans la région de Bâle. L’autre meule, dont un fragment important a été découvert dans la couche de déchets de la forge, est, avec 44 cm, nettement plus petite et faisait partie d’un moulin à main romain. Cette meule est en basalte et provient probablement du Massif Central ou de la région de l’Eifel. D’autre petits objets attribuables sans équivoque au moulin sont rares et n’apportèrent jusqu’à présent aucune information utile à la datation. Stratigraphiquement, le moulin à eau est plus ancien que la forge qui, elle, par les céramiques trouvées, date de la 1re moitié du premier et du début du second siècle de notre ère. Jusqu’à présent, peu de moulins à eau romains sont connus, car ils se trouvaient le plus souvent en dehors de la zone d’habitat et furent de ce fait souvent ignorés lors des fouilles. Il est probable cependant qu’ils aient été bien plus nombreux qu’on ne le supposait, comme le montre l’exemple de la villa romaine de Rodersdorf.

Intervention / Responsable scientifique

Sur le même thème

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotonique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

Les Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Arch…

SerraLaurenceRabeIndrafoLes Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Archéologie du verre à La Réunion

-

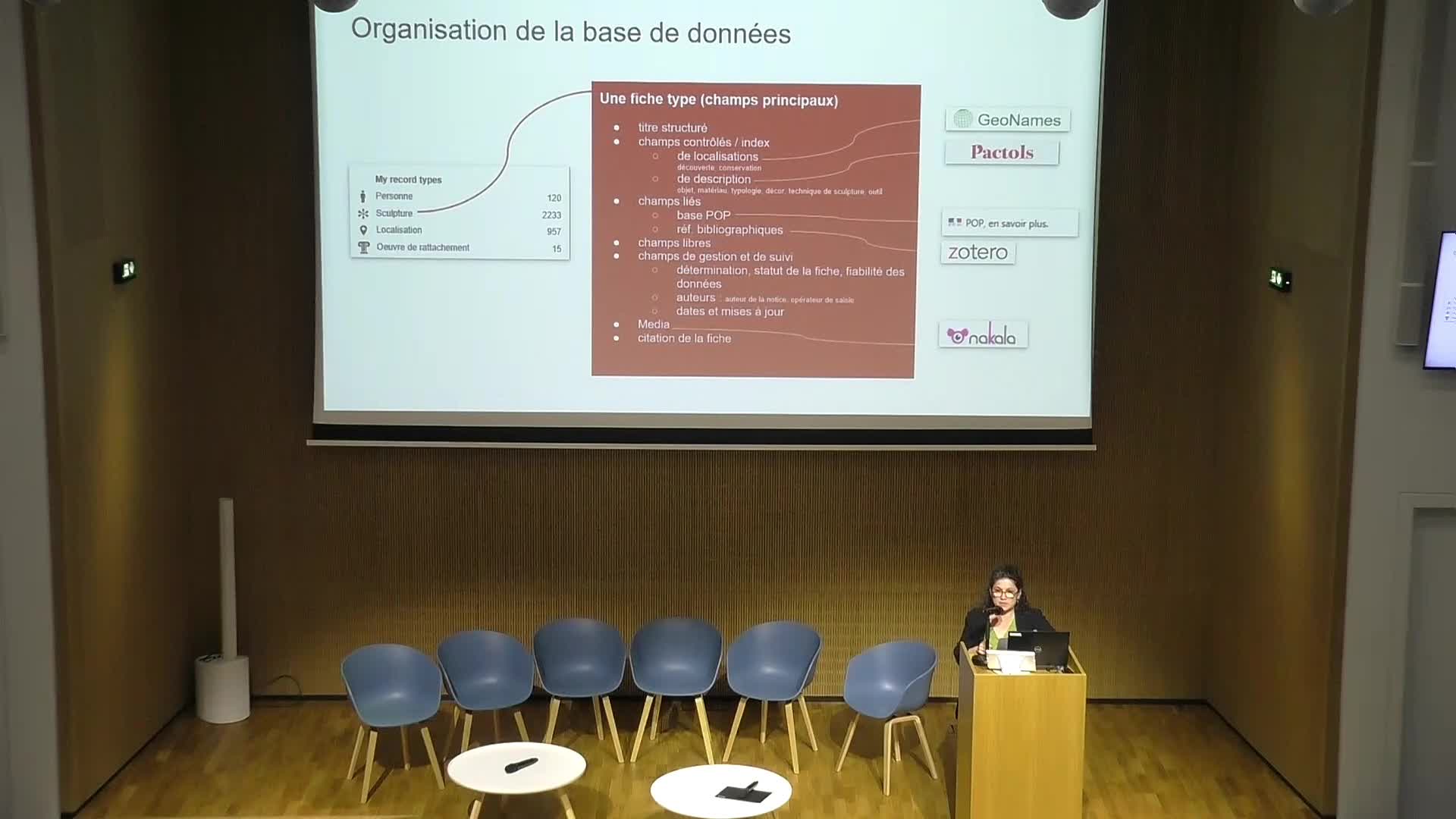

Projet CORPUS SATHMA

FlamminAnnePrésentation du projet CORPUS SATHMA, soutenu par CollEx-Persée dans le cadre de l’appel à projets 2022.

-

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

-

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

PorlierChristopheDelrieuxFabienCauseries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

-

Témoignage de Alain Schnapp

SchnappAlainGuérinAnaëlleDans le cadre de la préparation du 250e anniversaire de son ouverture au public, en décembre 2020, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a mené une collecte d’archives orales afin de

-

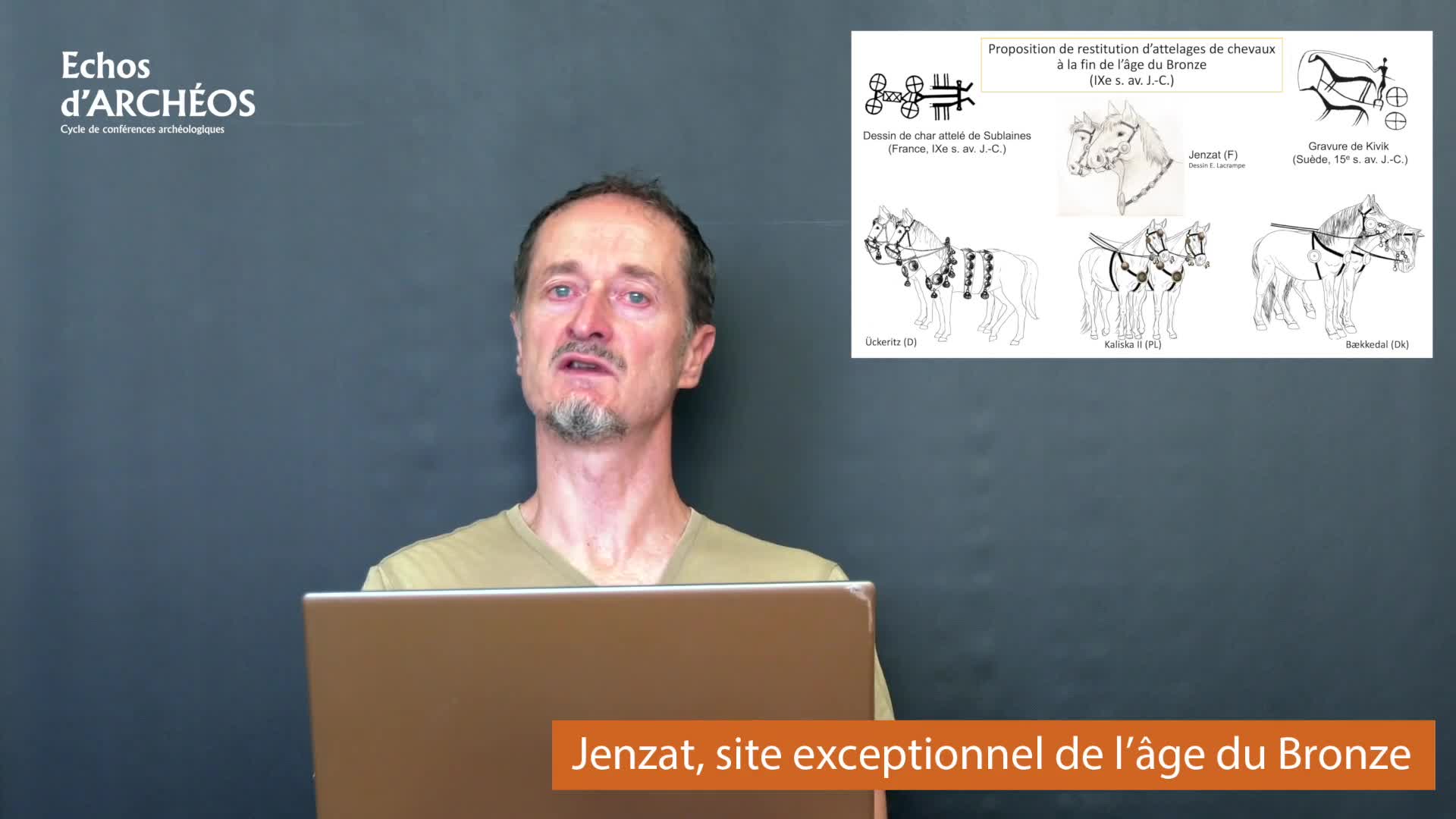

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

Introducing Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)

Find out more about the research activities of Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).