Notice

"Slithering cures. Snakes and venoms in South India - Donner forme aux multiples conceptions du serpent et de son venin "Lauréat du programme Arts et SHS

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Lauréat 2022 Programme "Arts & SHS", Mathieu Quet nous parle du projet "Slithering cures. Snakes and venoms in South India - Donner forme aux multiples conceptions du serpent et de son venin".

Plus d'informations sur le site de la FMSH en cliquant ici.

Retrouvez la transcription dans l'onglet Documentation.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Transcription

J’ai soutenu une thèse à l’EHSS en 2009 et à la suite de cette thèse, je me suis lancé dans un projet qui a duré une dizaine d’années sur l’industrie pharmaceutique en Inde et au Kenya, sur les débats autour de ce qu’on appelle les faux médicaments et les problèmes que pose cette question de santé publique en termes d’accès aux médicaments, les mouvements sociaux que ça soulève, les enjeux de propriété intellectuelle qui y sont liés. C’est un projet sur lequel j’ai travaillé pendant une dizaine d’années et qui m’a conduit à me spécialiser sur les questions de l’industrie pharmaceutique dans les pays du Sud, plus particulièrement en Inde où j’ai passé plusieurs années. À la suite de ce projet sur l’industrie pharmaceutique ou plutôt à la fin de ce projet, j’ai commencé à m’intéresser à la question des matières premières qui sont utilisées dans l’industrie. Un certain nombre de ces matières premières sont des matières premières chimiques fabriquées industriellement, mais il y a également un certain nombre d’autres matières d’origine végétale ou animale, par exemple le lactose qui est très présent dans beaucoup de médicaments, qui peut être fabriqué industriellement, mais pas uniquement, il peut aussi provenir de sources animales. À partir de là, j’ai commencé à m’intéresser à l’utilisation de la vie animale et des produits animaux dans l’industrie pharmaceutique. J’ai monté un projet pour l’ANR qui s’appelle ANIPHARM, qui porte à travers différentes études de cas sur l’utilisation de la vie animale dans l’industrie pharmaceutique, en particulier à partir de pays du Sud, dont l’Inde, le Kenya et d’autres. Dans le cadre de ce projet, je me suis intéressé plus particulièrement à un cas très précis qui est celui de l’utilisation du venin de serpent pour lutter contre l’envenimation, les morsures de serpent, qui correspond à un problème de santé publique assez important dans de nombreux pays en développement, en particulier en Inde où les morsures de serpent sont responsables de très nombreux décès, plusieurs dizaines de milliers par an, et d’invalidités permanentes. Le principal outil de lutte contre l’envenimation et contre les décès par morsure de serpent, ce sont les anti-venins qui eux-mêmes sont fabriqués à partir de venin de serpent. Le venin de serpent, il faut bien le récupérer quelque part. Il faut le collecter auprès des serpents ou l’extraire des serpents selon la façon dont on fait les choses. L’analyse que je conduis consiste à suivre l’histoire du venin de serpent et des anti-venins à partir de la chasse au serpent, les phénomènes d’extractions, comment ce venin est ensuite injecté à différents animaux, en particulier des chevaux, pour que ces chevaux produisent des immunoglobulines contre le venin, comment on extrait ces immunoglobulines des chevaux et comment, après les avoir purifiées, on en fabrique des anti-venins qui permettent de soigner des gens. Le projet suit cette chaîne et il consiste à essayer de comprendre les enjeux sociaux qui se constituent dans la fabrication de ces chaines, quels sont les acteurs impliqués, quel est le rôle des chasseurs, des collecteurs, des industriels, des personnels de santé publique, etc. Dans la continuité de ce projet ou parallèlement à ce projet, nous avons décidé collectivement, avec plusieurs collègues, Marine Al Dahdah qui est sociologue au CNRS, Maïda Chandèze-Avakian qui est scénographe, Camille Neff qui est socleuse, le métier d’installatrice d’exposition, nous avons décidé de travailler ensemble. On était déjà en contact sur différents projets et on a décidé de monter un projet de recherche sur les liens entre arts et science, en prenant spécifiquement ce cas du serpent pour essayer de comprendre les enjeux à transmettre des connaissances, des enjeux sociopolitiques et de santé publique par des moyens différents de ceux des publications académiques habituelles. On a commencé à travailler, en parallèle au projet de l’ANR ANIPHARM, sur cette question du venin de serpent et sur la fabrique d’une exposition et de différents modes de restitution des terrains, ce qui a impliqué un travail collectif à la fois dans l’enquête de terrain entre les scénographes et installateurs d’exposition et les chercheurs, et dans la fabrique de l’exposition elle-même et des dispositifs de diffusion. Le financement FMSH nous a permis de financer des terrains exploratoires en Inde, de financer des débuts de réflexion et d’essai sur la fabrique du dispositif d’installations d’expositions. Ça nous a permis, d’une part, d’engager une réflexion sur des choses qui n’étaient pas forcément présentes dans nos autres activités, je pense à des enjeux de valorisation, des formes de restitution, essayer de mener une réflexion vraiment collective autour des formes de restitution. Il me semble que c’est vraiment intéressant parce que ce qui s’est passé jusque-là est important. Et l’autre élément qui était important dans le financement FMSH, ça nous a permis de financer des activités qui ne sont pas finançables autrement, par exemple des formations sur des outils de production musicale par exemple qui ne sont pas possibles dans le cadre académique habituel. Ça me paraît être un point nécessaire à souligner. Il me semble qu’elle est importante d’abord parce que quand on travaille sur la question de l’envenimation, du venin de serpent, de la fabrique des anti-venin, on sort très rapidement du cadre purement sociologique qui est le mien. Pour comprendre les enjeux de santé publique, que ce soient des enjeux sociaux ou économiques autour de l’accès aux vaccins, on a besoin très vite de comprendre comment on fabrique des anti-venin, pourquoi les anti-venins sont nécessaires, quelles sont les limites de la fabrication des anti-venins. Et pour ça, on a besoin des connaissances qui sont développées par des biologistes, par des toxicologues, les spécialistes des toxines dont sont composés les venins. On a besoin aussi d’historiens et d’historiennes de l’art, de la culture, de la religion pour comprendre, notamment en Inde, quelles sont les relations qui ont été nouées depuis des siècles entre les populations humaines et les populations de serpents. Pour toutes ces raisons, c’est un objet qui, comme beaucoup, mais peut-être plus précisément que d’autres, convoque un ensemble de savoirs beaucoup plus vaste que le pur savoir socioanthropologique. Il me semble que pour les sciences sociales, si je suis tout à fait honnête, c’est plutôt un enjeu de valorisation de la recherche et de sortie de ces platebandes en termes de publications. On a l’habitude de publier des articles scientifiques, au mieux des ouvrages qui vont être publiés dans des presses grand public, mais on n’a pas l’habitude, en tout cas moi, je n’ai pas l’habitude de travailler dans ce cadre-là. C’est d’abord ce qui m’a intéressé, la question de la diffusion et la valorisation. On a commencé à travailler avec les collègues scénographes et artistes sur ce projet il y a maintenant six mois à peu près, ce qui est apparu assez rapidement, c’est que ça change vraiment la façon de conduire, la recherche. On a énormément appris en construisant à la fois des enquêtes collectives, c’est-à-dire que les scénographes nous ont suivis sur le terrain pour conduire les entretiens, pour voir comment nous, en tant que sociologues, on fonctionnait, et elles sont venues avec leurs propres questions et leur façon d’intervenir, de comprendre les choses, de comprendre ce qui est important dans les interrogations qui nous orientent, mais aussi ce qui est important de façon générale pour elles, saisir des objets par exemple dans la chaîne de fabrication des anti-venins, saisir des objets, saisir des matérialités. Ça a fait émerger énormément de questions. Du coup, il me semble que ce qui a été vraiment jusqu’à présent très riche dans la fabrication d’un projet comme celui-ci, c’est ce dialogue qui s’engage où les questions de recherche initiale se voient complètement transformées par les interactions avec des personnes qui ne viennent pas du même milieu, qui n’ont pas le même rapport à la matérialité, aux sons, aux objets, aux souvenirs, à la culture. Et de ce point de vue-là, je pense que c’est vraiment une expérience très riche, qu’on a envie de reconduire. Là, on est parti d’un objet qui était initialement un objet de recherche pour aller vers la fabrication d’un dispositif artistique. Je pense que la prochaine fois, il faudrait qu’on fasse l’inverse, qu’on parte de questions propres aux artistes pour essayer de voir comment on peut se les approprier pour que ce dialogue soit plus symétrique qu’il ne l’est dans le cadre de ce projet précis, même si j’apprends beaucoup. C’est une expérience très enthousiasmante.

Sur le même thème

-

Désassemblons le numérique - #Episode13 : Déchets, alimentation, carbone - Explorer notre impact g…

BrasierEugénieFerronAymericAssorAmbreDans ce nouvel épisode de Désassemblons le numérique, réalisé à l'occasion de la Journée mondiale zéro Déchet, nous allons explorer comment la recherche en visualisation immersive peut nous aider à

-

Présence et transferts des PFAS dans les écosystèmes aquatiques

LabadiePierreLes composés per- et poly-fluoroalkylés (PFAS) sont au cœur de l'actualité. Ces « polluants éternels » constituent une pollution inédite des écosystèmes qui touche tous les milieux. Cette présentation

-

L’ANIMAL DANS LES TEXTES ARABES MÉDIÉVAUX

Ben SaadMeyssaPayenNicolasConférence publique de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM), par Meyssa Ben Saâd, historienne des sciences, maître-assistante (université de la Manouba, SPHERE) et

-

Globice, études et conservation des cétacés à La Réunion

Brunet-MalbrancqJoëlleGancilleJean-MarcLes Causeries de l’Environnement et du Développement Durable - Biodiversité et protection de la nature #10 - Globice : études et conservation des cétacés à La Réunion

-

Planification urbaine et changement climatique : les outils juridiques et la protection environneme…

Garcia Ribeiro Lopes DominguesEduardoLa MSH Val de Loire accueille Eduardo Garcia Ribeiro Lopes Domingues, chercheur brésilien (Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO) – BR ). Il est invité par l’axe Ville et études

-

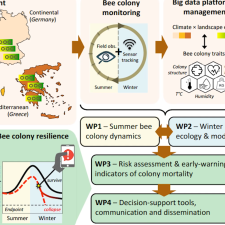

BeeConnected

BeeConnected, projet européen étudie, développe et teste de nouvelles solutions numériques pour fournir des indicateurs d'alerte précoce sur la mortalité des colonies d'abeilles mellifères.

-

Mayotte sous tension. Vivre au rythme de la pollution de l'eau

SturmaAudeVivre avec le risque à Mayotte : une étude de la vulnérabilité sociale au risque de pollution de l’eau dans un quartier précaire de l’île. En dressant le portrait des populations vulnérables au risque

-

Table ronde avec Lionel Lavarec, Christophe Vieu, Manon Ménard et Élise Rigot / Créations Collectiv…

LavarecLionelMenardManonVieuChristopheRigotEliseTodeschiAlexandreLorhoHyacintheSalaunAdèleDoumergLydieLe podcast "Créations Collectives" est un projet pédagogique mené par Elise Rigot autour de la sortie de l’ouvrage Collectif "Design et communication : créations collectives" (CNRS Éditions, 2024)

-

Entretien avec Lionel Lavarec / Créations Collectives #1

LavarecLionelJunqueiraHelenaLaurentColineGoujonArthurLe podcast "Créations Collectives" est un projet pédagogique mené par Elise Rigot autour de la sortie de l’ouvrage Collectif "Design et communication : créations collectives" (CNRS Éditions, 2024)

-

Les nouvelles sociabilités

MilardBéatriceAssiste-t-on à une perte ou un renouveau des sociabilités dans nos sociétés ? Internet et les dispositifs de mise en relation (notamment les nombreux médias sociaux) ont-ils renforcé la sociabilité

-

Regards croisés

GroutCatherineDoutriauxEmmanuelMilliotVirginiePropositions de synthèse du Colloque international Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation

-

Écologie et approches sensibles

FerrenPascalLarcherJonathanPoupinPerrineTroisième duo du Colloque international Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation