Chapitres

- Parcours intellectuel02'56"

- Historique des recherches en Chine01'23"

- Les chercheurs spécialisés sur la Chine01'23"

- La musique, une affaire d'Etat en Chine05'19"

- Traditionnalisme d'Etat appliqué à la musique02'54"

- Que représente la musique chinoise ?04'00"

- Les Ouïgours, le Turkestan Chinois : aperçu géographique, historique et linguistique03'45"

- Particularités de la musique ouïgoure02'06"

- Muqam ouïgour06'06"

- Chants populaires ouïgours et identité ouïgoure01'40"

- Disque de musique ouïgoure "Turkestan Chinois/ Xinjiang"03'13"

- Extrait de musique : la partie Dastan du muqam "Rak"05'55"

- Extrait de musique: un muqam des dolans "Bom bayawan"05'26"

- Deux mémoires des musiciens ouïgours02'40"

- Attitude des chanteurs02'35"

- Enregistrement des chansons: côté technique02'52"

- Recherches futures01'48"

Notice

Un regard ethnosociologique sur les musiques chinoise et ouïgoure

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Dans cet entretien, Sabine TREBINJAC nous explique la signification de ce que nous appelons « musique chinoise ». Celle-ci comprend l’ensemble des musiques ethniques présentes en Chine et sur lesquelles l'Etat a appliqué une procédure de contrôle et de traditionnalisation. Elle nous détaille ce processus sur l’exemple de la musique ouïgoure, d’origine turque. Le chercheur nous initie également aux particularités de la musique ouïgoure, notamment celles du genre Muqam. Pour donner une idée plus précise et conviviale de la musique ouïgoure, Sabine Trebinjac nous fait écouter deux morceaux de muqam ouïgour, issus de son disque "Turkestan Chinois/ Xinjiang" élaboré en coopération avec Jean During et édité, en 1990, par Radio France OCORA.

Les extraits de musique présentés sur le site sont accompagnés de prises de vue du Xinjiang effectuées par Sabine Trebinjac.

Sabine TREBINJAC est chercheur au CNRS, au Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparatives, à l’Université Nanterre - Paris X. Elle y est également chargée de cours en ethnologie. Sabine Trebinjac est à la fois ethnologue, historienne, sociologue de la musique et sinologue. Ses travaux de recherche portent sur la Chine ancienne et contemporaine, elle étudie notamment les relations entre la politique d’Etat et la musique. Ayant effectué de nombreux séjours en Chine, elle s’est, depuis bientôt vingt ans (1988), intéressée au Turkestan chinois, ses populations türk et ses musiques inscrites dans un monde musical irano-arabo-türk.

Thème

Documentation

Curriculum Vitæ,Bibliographie

Sabine TREBINJAC

Nationalité française

Chargée de recherches de première classe au C.N.R.S. Récipiendaire de la médaille de bronze CNRS (1999)

D I P L Ô M E S F R A N Ç A I S

1983 |

Licence d’Histoire, Panthéon-Sorbonne, Paris I. |

1986 |

Maîtrise d’Histoire, mention Très Bien. |

1987 |

D.E.A. d’Ethnologie, mention Très Bien, Nanterre, Paris X. |

1993 |

Doctorat d’Ethnologie. Sujet « Musique ouïgoure et collectes musicales en Chine », Nanterre, Paris X, sous la direction de E. de Dampierre, mention Très Honorable avec félicitations du jury et avis très favorable pour l'obtention d'une subvention et / ou d'un prix pour publication. |

D I P L Ô M E É T R A N G E R

1985 |

Diplôme d’Histoire (Maîtrise), Université de Pékin, République Populaire de Chine. |

L A N G U E S

Chinois : courant

Anglais : courant

Allemand : lecture courante

Ouïgour : courant

Russe : débutant

S É J O U R S D ’ É T U D E S E N C H I N E

1982 |

École Normale de Pékin, section chinois (2 mois) |

1983-1985 |

Université de Pékin, département d’Histoire |

1986 |

Institut d’Art Populaire de la province du Shanxi (3 mois) |

1987 |

Guide-conférencière, Xinjiang et Chine de l’Est (3 mois) |

1988-1989 |

Recherches de terrain au Xinjiang |

1990 |

Mongolie intérieure (1 mois) |

1995 |

Recherches à Moscou (archives du Kominform et Komintern), à Saint-Pétersbourg (Archives sonores) et Berlin (Archives sonores du Musée d’ethnologie), 2 mois. |

1996 |

Recherches de terrain au Xinjiang (région orientale), 1 mois. |

2000 |

Recherches de terrain au Xinjiang (désert du Lopnor chez les Loplik), 2 mois. |

2006 |

Recherches de terrain au Xinjiang (région du Tarim chez les Loplik), 2 mois. |

B O U R S E S D ’ É T U D E S

1983-1985 |

Bourse du gouvernement de la République populaire de Chine. |

1987 |

Présentée par l’Université Paris X-Nanterre pour l’attribution de la bourse spéciale « Jean Schneider - Louis Forest » de la Chancellerie des Universités de Paris et classée finaliste. |

1987-1990 |

Allocation D.G.R.S.T. |

1991-92 |

Classée deuxième pour la bourse de la fondation Rockefeller par « Research Institute For Inner Asian Studies », Indiana University, Bloomington, Indiana, U.S.A. |

A F F I L I A T I O N S

— Membre du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Nanterre, (UMR 7186)

— Membre associée au Laboratoire d’Ethnomusicologie, Paris (CNRS, UMR 9957)

— Membre de la Société d’Ethnologie, Nanterre.

— Membre de la Société Française d’Ethnomusicologie, Paris.

— Membre de la Société Asiatique, Paris.

— Membre d’Études chinoises, Paris.

E N S E I G N E M E N T

1990-1991 |

Participation à l’enseignement du séminaire de D.E.A «Patrimoines culturels et linguistiques des Turkophones de l’Asie intérieure» sous la responsabilité de R.Dor (INALCO, Institut d’études turques, UA 1057 du CNRS) Série de cours sur les Turkophones de Chine (Ouïgours, Ouzbeks, Kirghizes, Kazakhs, etc.) |

1991 |

Cours de langue et civilisation chinoises (niveau secondaire), Cours Lafayette, Paris, Préparation au baccalauréat, chinois deuxième langue. |

1991 |

Introduction au domaine chinois, Ecole de commerce de Reims. |

1991 |

Cours sur la sociologie de la musique, Nanterre. |

1991-1993 |

Attaché d’enseignement et de recherche à Paris X-Nanterre * licence d’ethnologie. « Ethnologie religieuse et sociologie des religions ». * DEUG S.S.A. 1e année. « Langages et méthodes en ethnologie ». |

1993 |

Séminaire d’anthropologie politique, E.H.E.S.S., resp. M. Abélès |

1994 |

Séminaire de D.E.A. d’ethnologie, université de Paris X-Nanterre, |

1993 -2007 |

Chargé de cours à Paris X-Nanterre * licence d’ethnologie. « Ethnologie religieuse et sociologie des religions » * maîtrise d’ethnologie : domaine Chine ; séminaire orientaliste * M1 d’ethnologie : domaine Asie centrale et Turkestan chinois |

1984 : « Sur les cloches en bronze des musées de Nankin, Shanghai et Nanchang » [en chinois] Annales de l’Université de Pékin, I, 1-5.

1986 : « Mon ami Xiao Wang, étudiant à Beida... », Le Monde, 22/23 juin [sous pseudo.].

Histoire de vie d’un étudiant provincial « monté »à la capitale pour mener des études supérieures.

1987 : Compte-rendu de T. Hoppe, Xinjiang-Arbeitsbibliographie II, Autonomes Gebiet Xinjiang der Uiguren, China (Naturebedingungen, Geschichte, Ethnien, Landnutzung), in Etudes mongoles et sibériennes 18, 151-152.

1989 : « Ciel ! la terre... » apud Les figures du corps, publié par Marie-Lise Beffa et Roberte Hamayon, Nanterre, Société d’ethnologie, 279-286.

1990 (a) : « Que cent chants rivalisent, qu’une musique éclose, étude sur le traditionalisme d’État en Chine », Archives européennes de sociologie, XXXI, n o 1, 60-79.

1990 (b) : « Le pouvoir en chantant », in Cahiers de musiques traditionnelles (Genève), n o 3, [Musique et pouvoir].

1990 (c) : « Musique ouïgoure de Chine : De l’authenticité à la folklorisation », in Actes du colloque ESCAS III «l’Asie centrale et ses voisins» Paris, Institut des Langues et Civilisa-tions Orientales, 227-238.

1990 (d) : Turkestan chinois, Musique savante des muqam (vol. I) ; Tradition populaire des Ouïgours (vol. II), coffret de deux disques (en collab. avec J. During) accompagnés d’un livret (52 pages, 8 photos, 1 carte) Radio France OCORA (Paris) et AIMP Musée d’Ethnographie (Genève). Existe également sous forme de cassettes.

A reçu le prix « Le Choc de la Musique » (Monde de la musique, novembre 90).

1991 (a) : Compte-rendu de G. Rouget, La musique et la transe, esquisse d’une théorie générale des relations de la musique et de la possession, nouvelle édition revue et augmentée, in Psychopathologie Africaine, XXIII, 1, 107-110.

1991 (b) : « Introduction au muqam ouïgour » (en collab. avec J. During), Papers on Inner Asia n° 17, Bloomington, 58 pages, une carte, un glossaire.

1992 : « Visage d’une ville » in Asie centrale : aux confins des empires, réveil et tumulte, Autrement, Paris, 146-155.

1993 : Collaboration au disque de J. During, Musique tadjike du Badakhshan, Musiques et musiciens du monde, AUVIDIS / UNESCO D 8212.

1994 : Compte-rendu de V. Sissaouri, Cosmos, magie et politique : La musique ancienne de la Chine et du Japon, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1992 pour la revue Arts Asiatiques, tome 49, p. 147.

1995 (a) : « Femme, seule et venue d’ailleurs : trois atouts d’un ethnomusicologue au Turkestan chinois », in Cahiers de musiques traditionnelles (Genève), n o 8, [Le terrain en ethnomusicologie].

1995 (b) : « About State traditionalism in China », J. Rogister, ed,The invention and re-invention of tradition, Harvard University Press. A paraître

1997 (a) : « Comprendre un État en écoutant les gens chanter » in M. Abélès & H.-P. Jeudy (coord.) Anthropologie du politique , Paris, Armand Colin, coll. U, série Science politique, pp.59-66.

1997 (b) : « Une utilisation insolite de la musique de l’Autre », in GHK, éds, Pom pom pom pom: musiques et caetera, Neuchâtel (Suisse), Musée d’ethnographie, pp. 227-241 (publication accompagnant une exposition présentée à Neuchâtel du 31 mai 1997 au 11 janvier 1998).

1997 (c) : Turkestan . Komuz kirhize et dombra kazakh , en collaboration avec J. During, Paris, Ocoara-Radio-France, CD de 77’10 accompagné d’un livret bilingue français / anglais de 27 pages.

2000 (a) : Le pouvoir en chantant , tome I L’art de fabriquer une musique chinoise, Nanterre, Société d’ethnologie.

2000 (b) : « China, living traditions. Minority music. North China » accompagné de trois notices biographiques de musiciens ouïgours, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Macmillan, Londres.

2000 (c) : « De la déclaration d’amour à la formule politique : l’appropriation par l’État d’une forme d’expression rituelle. », Etudes mongoles et sibériennes, 30.

2002 (a) : « Chine, le pouvoir en chantant » in D.-C. Martin, éd., Sur la piste des OPNI (Objets politiques non Identifiés), pp. 121-132, coll. Recherches intrernationales, Paris, Karthala.

2002 (b) : «When Uygurs Entertain Themselves » in The Garland Encyplopedia of World Music, New York and London, Garland Publishing Inc., 1998-2004, volume 8, pp. 989-993.

2003 (a) : « China. Living traditions. Minority traditions. North & West China » plus trois notices biographiques de musiciens ouïgours in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, Macmillan Publishers Ltd

2003 (b) : « Comment conserver sa mémoire et son identité : l’exemple des Ouïgours du Xinjiang » in Mémoire et identité, quelques exemples en Asie dans les temps modernes, dir. J.L. Bacqué-Grammont, Réseau Asie, [publié sous forme de cédérom.]

2003 (c) : Collaboration édition scientifique. Transcription pinyin des termes chinois utilisés par Max Weber in Hindouïsme et Bouddhisme, traduit et présenté par I. Kalinowski et R. Lardinois, Paris, Flammarion, Coll. Champs.

2004 (a) : « The Invention and Re-invention of Musical Tradition in China », in History and Anthropology, vol.15 n°3, London, pp. 219-222.

2004 (b) : « Le savoir musical des Ouïgours : et s’il s’agissait d’ambivalence de la mémoire ? » in Transmitting Islamic Learning in Russia, Central Asia and China, Through the twentieth Century, ed. by S.A Dudoignon, Islamkundliche Untersuchungen, Band 258, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp. 243-254.

2005 (a) : « Jeux de miroirs de l’Autre chez les Autres » in L’image de l’autre autour des récits de voyageurs en Asie, dir. J.L. Bacqué-Grammont, Réseau Asie, [publié probablement sous forme papier.]

2005 (b) : Compte-rendu augmenté d’une discussion autour de l ‘usage du post-modernisme en ethnomusicologie du livre de Stephen Jones, Plucking the Winds, Lives of village musicians in old and new China. Chime Studies in East Asian Music, Vol. 2, Leiden, 2004, 426 p. plus CD (55’46”) in Cahiers de musiques traditionnelles, n°18, pp.311-316, Genève.

2006 : « Ouïgour » « Musique et politique », rédaction de deux entrées dans le Dictionnaire de la Chine, dir. Th. Sanjuan, Paris, Armand Colin, 2006, p.165 et p. 181.

2007 (a) : Le pouvoir en chantant, tome 2 : une affaire d’État…impériale, 237pp., Nanterre Société d'ethnologie. [sous presse]

2007 (b) : « Du Yangge traditionnel au Nouveau-Yangge ou l'art de revisiter l'existant à des fins révolutionnaires », Actes du colloque « Entre Inde et Chine : le rôle du théâtre dans les processus de transmission et d'acculturation » organisé par G. Toffin et H. Bouvier-Smith. [à paraître]

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Pouvoir, Musique et Chamanisme. La Chine des marges vue par deux ethnologues.

SalesAnne deNévotAurélieTrebinjacSabineSoirée organisée par le Comptoir des Presses d'Universités autour des livres de : - Sabine TREBINJAC, Le pouvoir en chantant. Tome II : Une affaire d'État... impériale - Aurélie NEVOT, Versets

Sur le même thème

-

INNOVATIONS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

SÉANCE FLASH 2 : PRÉVENTION, SANTÉ ET ACCOMPAGNEMENT

-

Le vocabulaire historique du geste et du jeu musicaux en France

Charles-DominiqueLucLaboratoire d'Anthropologie et de Sociologie Mémoire Identité et Cognition Sociale , Séminaire 2009-2010 , Anthropologie du Geste.

-

Les questions posées par l’enquête ethnographique et son anonymisation

DupuitElodieCette communication propose une réflexion sur la restitution d'une enquête, en se saisissant de la question de l’anonymisation des recherches en sciences sociales.

-

Patrimoine immatériel et cinéma / Nicolas Adell

AdellNicolasCette journée d’étude, interdisciplinaire, organisée par des ethnologues et des italianistes porte sur le patrimoine culturel immatériel. Au centre de la journée d'étude est prévue la projection en

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Embryon, personne et parenté" de Séverine Mathieu

MathieuSéverineGuillotApollineÀ l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif Embryon, personne et parenté, dirigé par Séverine Mathieu, les Éditions de la Maison des sciences de l'homme ont organisé une soirée de présentation

-

Leçon 1 - Pour la conquête du monde, Chapitre 2 : La rencontre du Cinéma et de l'Anthropologie (Eng…

PiaultMarc-HenriAnthropologie et Cinéma. La conquête politique et scientifique du monde. Naissance et développement du cinéma et de l'anthropologie à partir de la fin du XIXè siècle. Postures scientifiques d

-

Leçon 2 - Vers un nouveau langage, chapitre 3 : L'invention de la mise en scène documentaire (Engli…

PiaultMarc-HenriPostures scientifiques d'exploration du monde (collecte, identification, appropriation) et d'instrumentalisation à l'origine de l'émergence d'un langage du cinéma : Scientific postures of

-

Leçon 7 - Cinéma vérité – cinéma direct, Chapitre 3 : L'image du vécu en question, Chris Marker (En…

PiaultMarc-HenriRichard Leacok, associé aux USA avec Robert Drew, Dan Pennebaker et Albert Maysles propose d’enregistrer les événements sans influencer leur déroulement

-

Patrick Villieu - Pouvoir d'acheter vs pouvoir de payer : retour sur la quatrième fonction de la mo…

VillieuPatrickPouvoir d'acheter vs pouvoir de payer : retour sur la quatrième fonction de la monnaie Patrick Villieu (LEO, Université d’Orléans)

-

Une anthropologie des rapports à la mer : des imaginaires pluriels et mouvants

Mariat-RoyÉmilieÉmilie Mariat-Roy, chercheure du Muséum national d'Histoire naturelle, s'intéresse dans cette vidéo aux modes d'appropriation des espaces maritimes. Elle apporte tout d'abord des éléments

-

Rendez-vous IIIF 360 - Valerie Nunes - Le Page "La représentation du chant au Moyen Âge dans les im…

Valerie Nunes - Le Page, doctorante rattachée au Laboratoire IReMus (Sorbonne Université), revient sur son sujet de thèse "La représentation du chant au Moyen Âge dans les images IIIF".

-

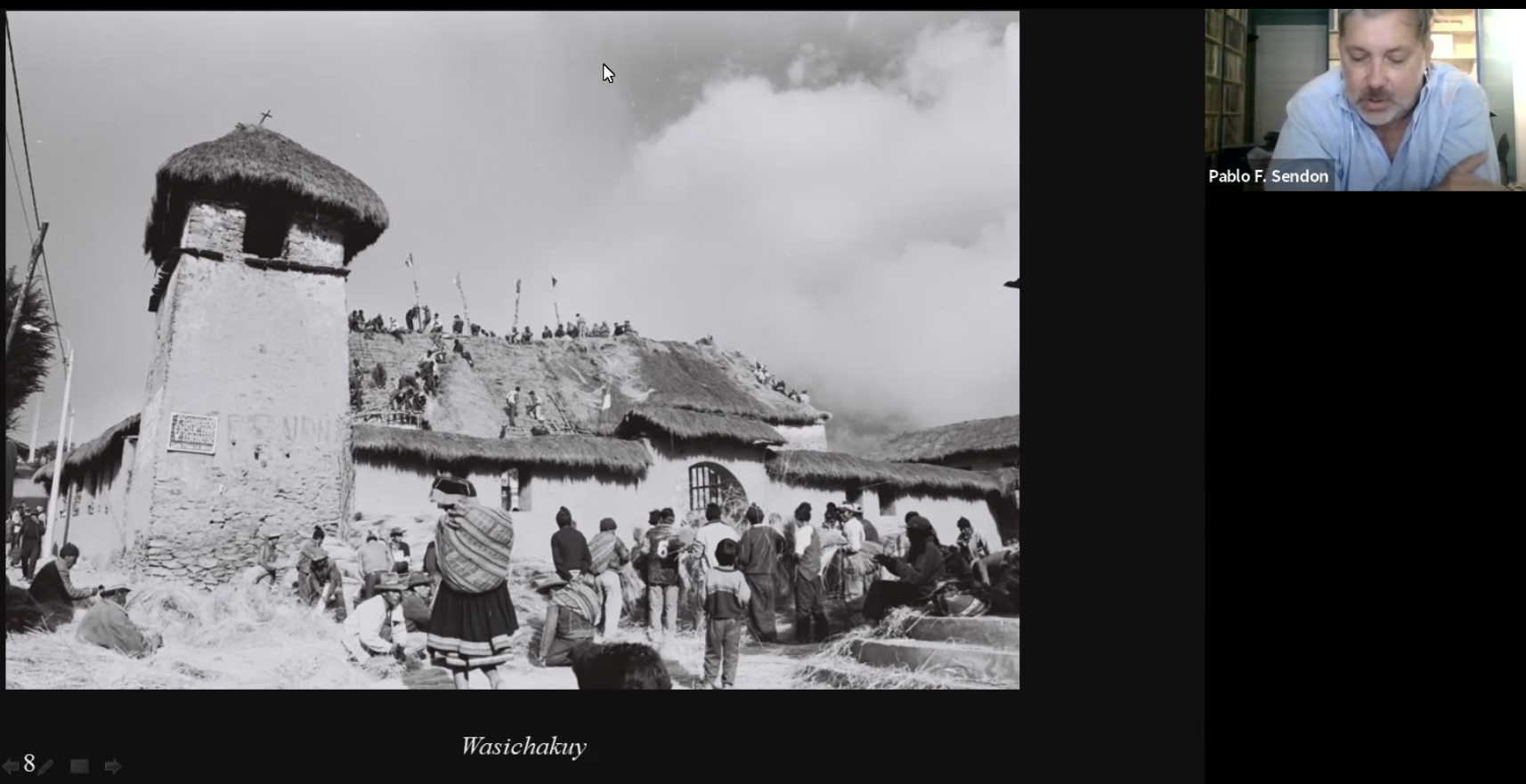

Conférence Pablo F. Sendón - A propos d’un terrain d’étude ethnologique : le massif de l’Ausagante

La partie sud-orientale de la région de Cuzco (Pérou) est couronnée par le massif de l’Ausangate qui, à plus de 5000 mètres d’altitude, se présente comme un toit gigantesque à deux pentes séparant le