Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Poésie sonore et médiopoétique

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette conférence a été donnée dans le cadre du colloque intitulé Formes : supports / espaces qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 28 juillet au 4 août 2014, sous la direction de Christelle REGGIANI, Christophe REIG, Hermes SALCEDA et Jean-Jacques THOMAS.

Présentation de l'intervenant

"POète bruYant", Jean-Pierre Bobillot pratique la recréation sonore (en studio) et la lecture/action (en public). Professeur à l’Université Stendhal (Grenoble), il travaille à une histoire alternative de la poésie, considérée d’un point de vue matérialiste et, en particulier, médiologique: d’où la médiopoétique. Il a publié notamment : Poésie sonore. Eléments de typologie historique, Le Clou dans le fer, 2009 ; News from the POetic front, Le Clou dans le fer, 2011 ; Janis & Daguerre, L’Atelier de l’Agneau, 2013 ; De la Poésie sonore à la médiopoétique, L’Atelier de l’Agneau, 2015 ( à paraître).

Résumé de la communication

Dès lors que l’invention poétique tend à s’affranchir de l’unique horizon de la linéarité typographique - prose comme vers -, elle tend du même coup à investir des champs de plus en plus larges et hétérogènes, voire hétéroclites, à l’intérieur ou à l’extérieur du livre, et à y explorer et exploiter des potentialités poétiques - formelles et signifiantes - jusqu’alors ignorées ou méprisées, de l’ordre (ou désordre !) du visuel et/ou du sonore: potentialités, le plus souvent, propres à la langue elle-même, mais non moins, à tels éléments, voire à tels constituants, étrangers à la langue. C’est le cas des poésies qualifiées pour cela de "visuelles" (des "poèmes figurés" antiques aux "calligrammes" d’Apollinaire ou aux récentes "typoésies") et de "sonores", c’est-à-dire scéniques et/ou enregistrées (des "Hydropathes" au "slam", du Cabaret Voltaire à la "poésie action" ou de "performance"). Pour en rendre compte et en esquisser une typologie historique, il est nécessaire de mobiliser et d’affiner un corpus adéquat de concepts et d’outils d’analyse, que j’ai baptisé: médiopoétique.

Thème

Documentation

Présentation du colloque

La question de la forme, comprise en son sens premier, qui pose un rapport au sensible, implique celle de l’espace, installant une configuration qui a pu être pensée par la philosophie et l’esthétique contemporaines sous le nom de dispositif.

La présente rencontre voudrait prendre pour objet cette relation entre la forme et l’espace, en un sens concret qui convoque la notion de support: si la forme s’inscrit nécessairement sur un support, qui la met en espace, quelle pertinence esthétique (et le cas échéant sémantique) accorder à ce support? Il s’agirait donc de proposer les linéaments d’une poétique matérielle - une poétique du support - dans une perspective intersémiotique, et interdisciplinaire, où trouveraient leur place la visibilité du texte (et de l’avant-texte) - aussi bien que la "publication orale" de la poésie sonore - le rapport texte/image dans la bande dessinée, le travail sur l’espace qui caractérise toute une part de la création (plastique, musicale) contemporaine...

Actes du colloque

Formes : supports / espaces

Christelle Reggiani, Christophe Reig, Hermes Salceda, Jean-Jacques Thomas (dir.)

Presses Universitaires du Nouveau Monde - 2015

ISBN : 978-1-937030-54-4

Sur le même thème

-

Soirée Ent'revues : "Le contraste et l'inattendu"

RannouFrançoisKolmačkaPavelMeunierBenoîtRencontre avec Pavel Kolmačka, Benoît Meunier et François Rannou dans le cadre de la sortie du nouveau numéro de la revue L'étrangère

-

Soirée Ent'revues : Lectures et performances autour du n° 28 de L'Intranquille

MartotPierreDe SaërCélineBelkhodjaCatherineLecuelleClélieRouësséVictoriaFavreauPatriciaBerdugoMickaelFavrettoFrançoiseRencontre avec Pierre Martot, Céline De-Saër, Catherine Belkhodja, Clélie Lecuelle, Victoria Rouëssé, Patricia Favreau, Mickaël Berdugo et Françoise Favretto autour du n° 28 de L'Intranquille, qui s

-

Soirée Ent'revues : "Europe"

ParaJean-BaptisteDi MannoYvesVinclairPierreRencontre avec Jean-Baptiste Para, Pierre Vinclair et Yves di Manno, dans le cadre de la revue Europe qui propose de mettre en lumière les dossiers consacrés à William Carlos Williams et Philippe di

-

Soirée Ent'revues : "Quelle figure pour la pensée aujourd'hui ?"

Giust-DesprairiesFlorenceHowardDickMur-RodriguezQuentinVibertStéphaneLe PessotEmileRencontre avec les Nouveaux Cahiers Castoriadis dans le cadre de leur lancement

-

Soirée Ent'revues : "Un vent nouveau"

BardouFlorianDorsèneLouisRencontre avec Florian Bardou et Dorsène dans le cadre de la parution du deuxième numéro "Criste tropique" de la revue Foehn, revue d'écopoésie

-

Les Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

HachettePaulineGefenAlexandreSylvosFrançoiseLes Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

-

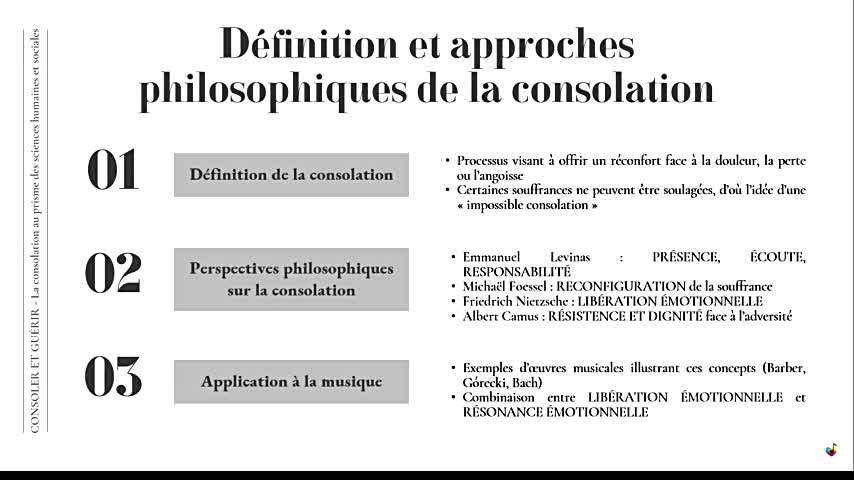

La musicothérapie et l’impossible consolation

MaratuechCamilleLa musicothérapie, en mobilisant des mécanismes neurophysiologiques tels que la catharsis émotionnelle et la résonance affective, constitue un vecteur de modulation des circuits cérébraux impliqués

-

Soirée ent'revues : "Front unique"

LebelJean-JacquesDuwaJérômeRencontre avec Jean-Jacques Lebel et Jérôme Duwa sur le thème Front unique, une traversée du surréalisme qui rend hommage au critique d'art Robert Lebel.

-

Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…

CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...

-

1 – Evolution des paradigmes culturels. 1

NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne

-

Langue et culture créoles : Politique linguistique

ChadyShimeen-KhanGeorgerFabriceSciences du langage - Langue et culture créoles #11 - Politique linguistique

-

Les nouvelles voies de l'énonciation - Dans l'intimité de la recherche

Colas-BlaiseMarionDonderoMaria GiuliaBasso FossaliPierluigiVallespirMathildeSoirée "Les nouvelles voies de l'énonciation", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 7 juin 2023 au Forum de la FMSH