Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Un art au service d'une élite ?

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé L’art paléolithique au risque du sens qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 15 au 22 juin 2018, sous la direction de Marc Avelot et Jean-Paul Jouary, bénéficiant du parrainage scientifique d'Yves Coppens.

Depuis plus d’un siècle, au rythme des découvertes successives, les œuvres paléolithiques de portée artistique ne cessent de proposer leur énigme : que sont-elles ? qui les a produites ? à qui étaient-elles destinées ? Tenter de répondre à ces questions peut paraître risqué et c’est néanmoins ce risque qu’a souhaité, en premier lieu, prendre ce colloque en conviant les meilleurs spécialistes à faire hardiment le point sur leurs hypothèses.

Fort de la conviction que la diversité des approches constitue la richesse même de la réflexion autour de l’art paléolithique, le but de ce colloque n’est pas de mettre en scène les oppositions existantes ou d’exacerber les contradictions. Il s’est agi plutôt, en développant et en discutant de manière ouverte toutes les démarches et conceptions, d'en explorer toutes les potentialités et toutes les complémentarités...

Emmanuel Guy est historien de l’art paléolithique et docteur en Préhistoire (Paris I).

Résumé de la communication

On s’est peu interrogé sur l’origine du naturalisme des figurations paléolithiques. Pourquoi ce goût millénaire pour l’imitation si rare, pour ne pas dire unique, dans les sociétés de chasse et de cueillette ? La question se pose d’autant plus que le parti pris de représenter aussi fidèlement le réel — même limité aux espèces animales — a exigé le développement de connaissances artistiques tout à fait exceptionnelles. Les peintures de Chauvet, de Lascaux ou de Niaux supposent à l’évidence un long apprentissage du dessin, complété par un entraînement et des exercices réguliers. Cette maîtrise artistique suggère une certaine répartition des activités et, à travers elle, une forme de segmentation sociale. Faut-il y voir le signe d’une hiérarchisation de la société ? L’art aurait-il servi les intérêts d’une classe dominante ? Ces hypothèses s’opposent au modèle égalitaire habituellement défendu par l’archéologie. Elles permettent pourtant, comme nous allons le voir, d’expliquer de nombreux faits restés à ce jour sans réponse.

Sur le même thème

-

Se souvenir et continuer à se transformer. La mémoire longue d'une contre-élite ouvrière

RenahyNicolasVieillir et résister dans le monde ouvrier... Le sociologue Nicolas Renahy revient sur le parcours et le présent d'anciens militants de Peugeot à Sochaux-Montbéliard.

-

Les Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

HachettePaulineGefenAlexandreSylvosFrançoiseLes Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

-

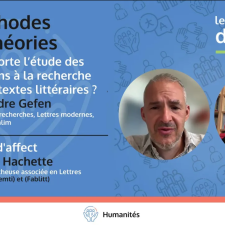

La musicothérapie et l’impossible consolation

MaratuechCamilleLa musicothérapie, en mobilisant des mécanismes neurophysiologiques tels que la catharsis émotionnelle et la résonance affective, constitue un vecteur de modulation des circuits cérébraux impliqués

-

Les structures fondamentales des sociétés humaines.

LahireBernardFeroniIsabelleErlichValérie21/11/2023. Bernard Lahire présente son dernier ouvrage : "Les structures fondamentales des sociétés humaines".

-

-

3. Jacques Rougerie et le peuple

RobertJean-LouisLa troisième conférence de la journée d’étude sur l’historien Jacques Rougerie est menée par le professeur Jean-Louis Robert et consacrée aux liens entre Jacques Rougerie et le peuple. Jean

-

Table ronde 5/ Biopolitique, géopolitique, cosmopolitique

BalibarÉtienneDans le cadre de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme organise le colloque international "Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de

-

Containing predictive tokens in the EU

CzarnockiJanContaining Predictive Tokens in the EU – Mapping the Laws Against Digital Surveillance, intervention de Jan Czarnocki (KU Leuven), dans le cadre du Colloque coorganisé par Anders Albrechtslund,

-

Designing ethical infrastructure of surveillance

MeyerAstridBallegaardStinneDesigning Ethical Infrastructure of Surveillance, intervention de Stine Ballegaard et Astrid Meyer (Aarhus University), dans le cadre du Colloque "Human Agency, Digital Society and Data-Intensive

-

-

De l'égalité des chances à la société des égaux

RosanvallonPierreConférence donnée dans le cadre du colloque « Inégalités et Justice sociale » organisé à l’Université Bordeaux Segalen le 30 mai 2013

-

Croissance des inégalités, effacement des classes sociales ? Trente années d'embarras sociologiques

BoltanskiLucConférence donnée dans le cadre du colloque « Inégalités et Justice sociale » organisé à l’Université Bordeaux Segalen le 30 mai 2013