Notice

Trajectoires du système agri-alimentaire en France de 1852 à 2014 et scénarios pour le futur: évaluations environnementales

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

5ecolloque des Zones Ateliers – CNRS

2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers

SESSION 5 : Agrosystèmes, impacts des pratiques agricoles

Trajectoires du système agri-alimentaire en France de 1852 à 2014 et scénarios pour le futur: évaluations environnementales (ZA Seine)

Josette Garnier ∗1,2, Gilles Billen 2,3, Julia Le Noë 4,3,Vincent Thieu 3

1 Université Pierreet Marie Curie - Paris 6 (UPMC CNRS) – Université Pierre et Marie Curie (UPMC) - Paris VI, CNRS : UMR7619, FIR – Box 105, 4 place Jussieu - 75005Paris, France

2 CNRS – CNRS : UMR7619 – France

3 Université Pierreet Marie Curie - Paris 6 – UniversitéPierre et Marie Curie (UPMC) - Paris VI,CNRS : UMR7619, FIR – France

4 Institute of SocialEcology Department of Economics and Social Sciences, University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Austria (SEC) – Autriche

Résumé

Lesystème agri-alimentaire de la France a été analysé l’échelle de 33 régionsde 1862 à 2014, surla base des statistiques agricoles, selon la méthode GRAFS (Generalized representation of the agri-food systems). Les changements les plus évidents en termes d’azote sont une intensificationde l’agriculture, grâce à l’utilisation du procédé Haber-Bosch qui a permis une utilisation massived’engrais minéraux industriels, après-guerre. Alors caractérisés par un systèmede polyculture-élevage, cette intensification s’est accompagnée d’une spécialisation des systèmes agricoles soit vers l’élevage intensif ( par ex. en Bretagne), soit vers la grande culturecéréalière (par ex.en Beauce, Brie et Picardie). Dans les années 1980,cette spécialisation s’accompagned’uneouver- ture des cycles biogéochimiques,avec des exportationsde céréales et des importations de soja.Les impacts environnementaux de ce système agricole intensif et spécialisésont d’autant plus évidents depuis que les eaux usées domestiques sont traitéesefficacement (déphosphatation, et nitrification-dénitrification depuis les années 2000-2010). L’eutrophisation côtière et les émis- sions de protoxyde d’azote (N2O, puissant gaz à effet de serre,GES) restent ainsi des enjeux majeurs de ce 21ème siècle.

Deux scénarios contrastés de l’évolution future du système agri-alimentaireont donc été con- struits, l’un poursuivant l’ouverture et la spécialisation du système (O/S), l’autre privilégiant l’autonomie, lareconnexion locale des systèmes agricoleset un régime demitarienpour l’alimentation humaine, comportant moitié moinsde protéines animales (A/R/D). En termes d’émissions de GES par l’agriculture, le scénarioA/R/D simule un retour aux niveaux des années 1955, alors qu’une poursuite de la tendance actuelle augmenterait encorede 30% ces émissions de GES d’origine agricole. Le couplage de l’approche GRAFS avec Riverstrahler, modèle biogéochimique du continuum aquatique, a permis d’explorer ces scénarios en terme de qualité de l’eau. Pour le scénario radicalA/R/D, avec une réduction d’environ50% des flux d’azote à la zone côtière par rapport à la situationactuelle, le potentiel d’eutrophisation serait réduit de 60-70%. En re- vanche, le scénarioO/S, malgré l’application des réglementations agricoles actuelles, ne réduirait que de 15% les flux d’azote etde seulement 20% le potentiel d’eutrophisation.

Cette étude sur le long terme, en montrant quels ont été les moteursdes changements des sys- tèmesagri-alimentaires au cours d’un peu plus d’un siècle, a permis de construire des scénarios, qui s’ils sont extrêmes n’en sont pas moins réalistes dans leurs hypothèses, car à la fois basés sur les trajectoiresdu passé et les signauxfaibles du présent. L’objectif est donc de poursuivre, dans les territoires etavec les acteurs, l'analyse des systèmes agri-alimentaires pour élaborer de nouveaux scénariosde reconnexions socio-écologiques, quipourraient mieux tenir compte desspécificités territoriales.

--

Programme et recueil des résumés à télécharger dans l'onglet documents ci-dessus.

Toutes les informations sur le site du colloque :

https://20ans-rza.sciencesconf.org/resource/page/id/5

Dans la même collection

-

Session 5 : Communications posters

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers SESSION 5 : Agrosystèmes, impacts des pratiques agricoles Communications posters Couplage

-

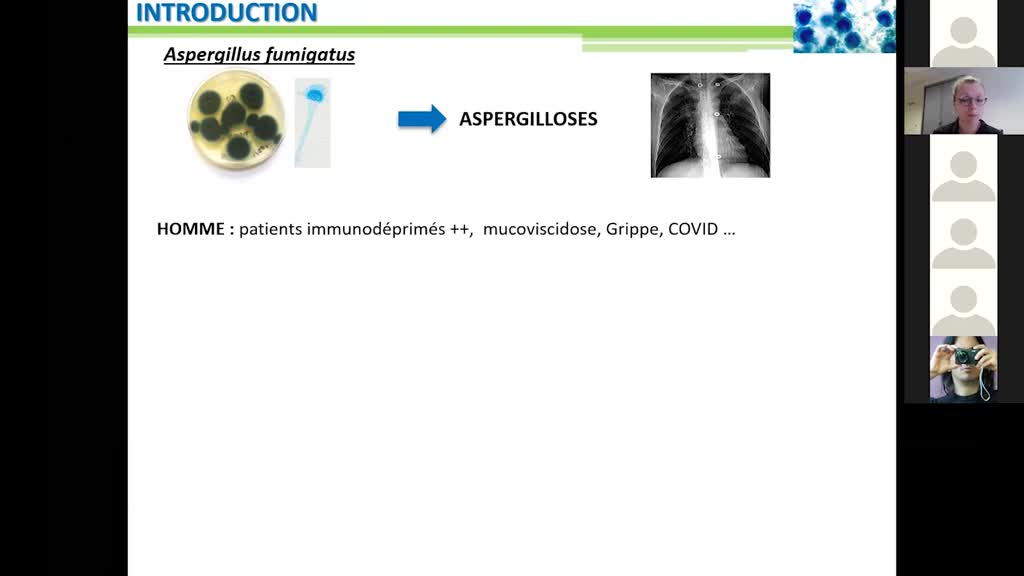

Fongicides agricoles dans les agrosystèmes: résistance chez Aspergillus fumigatus, une moisissure p…

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers SESSION 5 : Agrosystèmes, impacts des pratiques agricoles Fongicides agricoles dans les

-

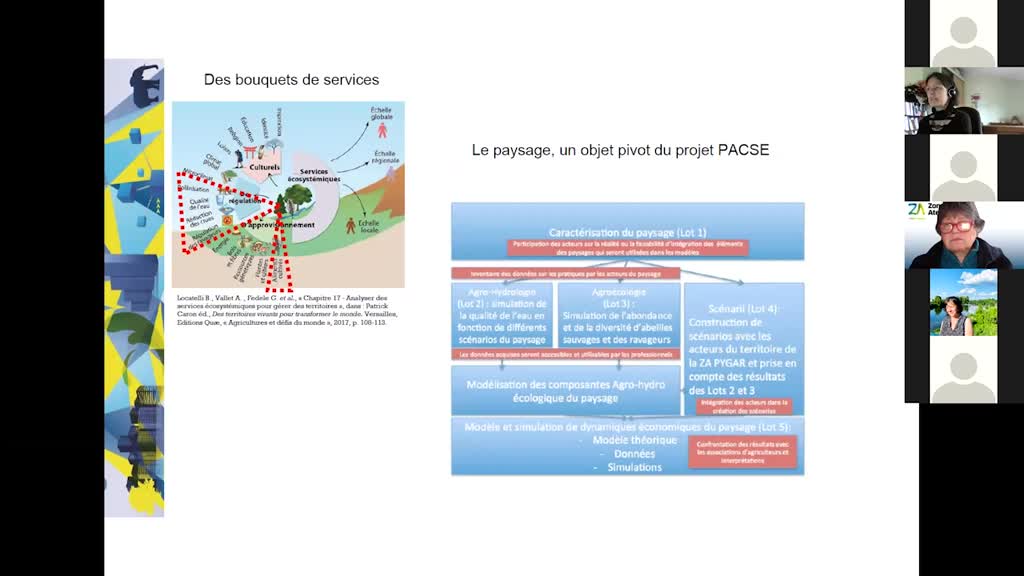

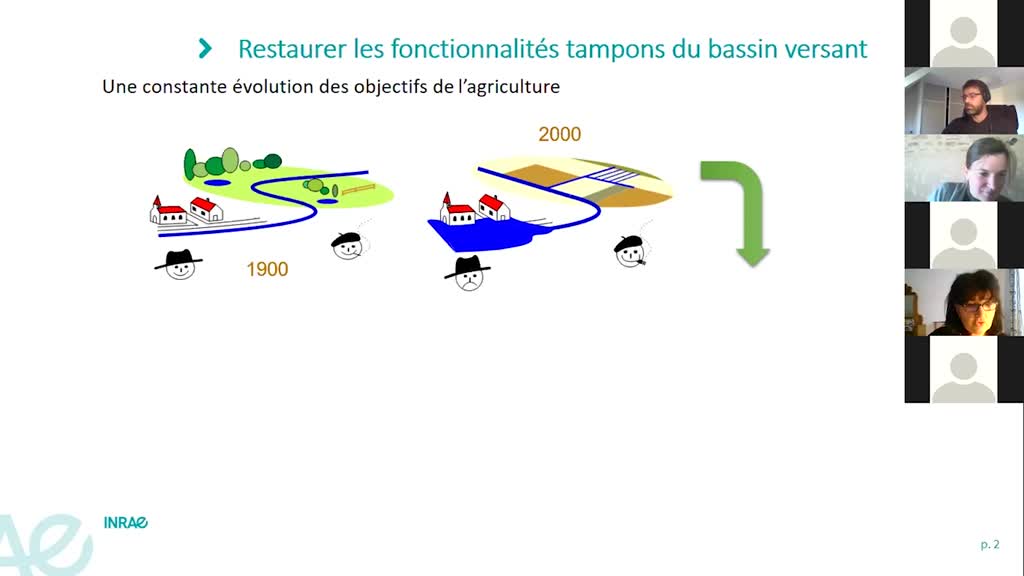

Le projet Brie'Eau. Vers une nouvelle construction de paysage agricole et écologique sur le territo…

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers SESSION 5 : Agrosystèmes, impacts des pratiques agricoles Le projet Brie'Eau. Vers une

-

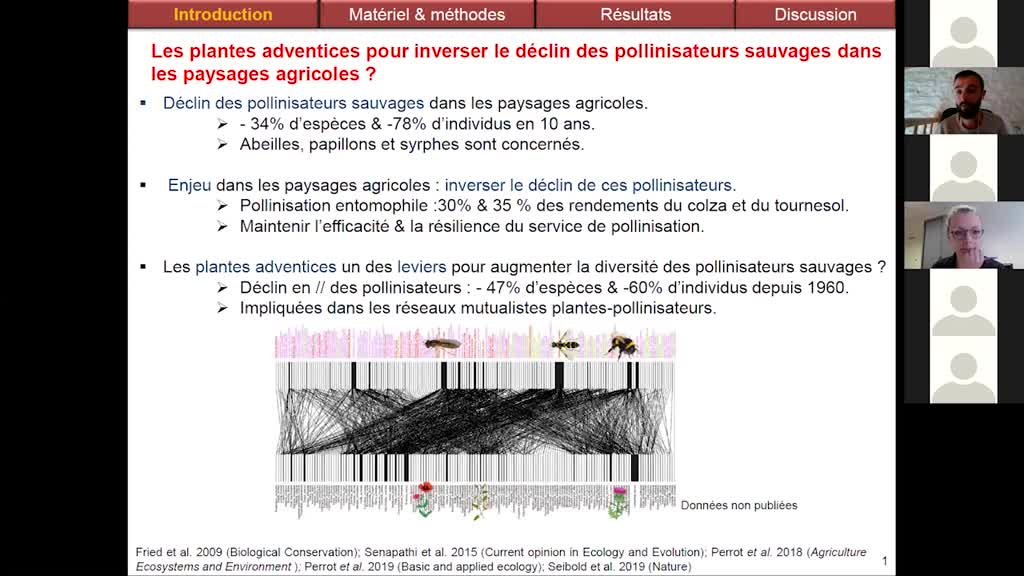

Les plantes sauvages participent au maintien des pollinisateurs sauvages dans les paysages agricoles

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers SESSION 5 : Agrosystèmes, impacts des pratiques agricoles Les plantes sauvages participent