Chapitres

Notice

L'Interférence par l'ARN et son utilisation chez les mammifères

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

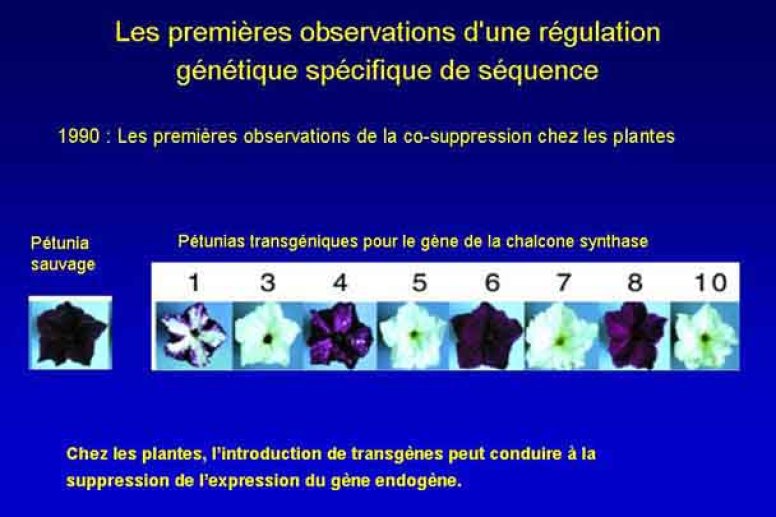

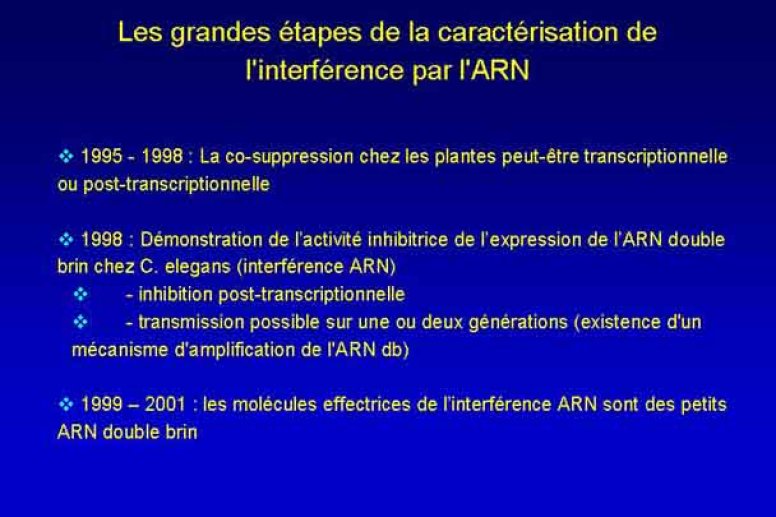

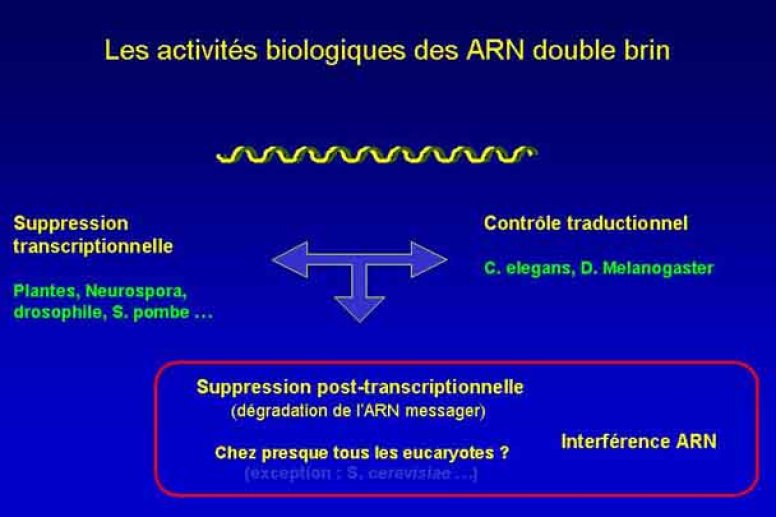

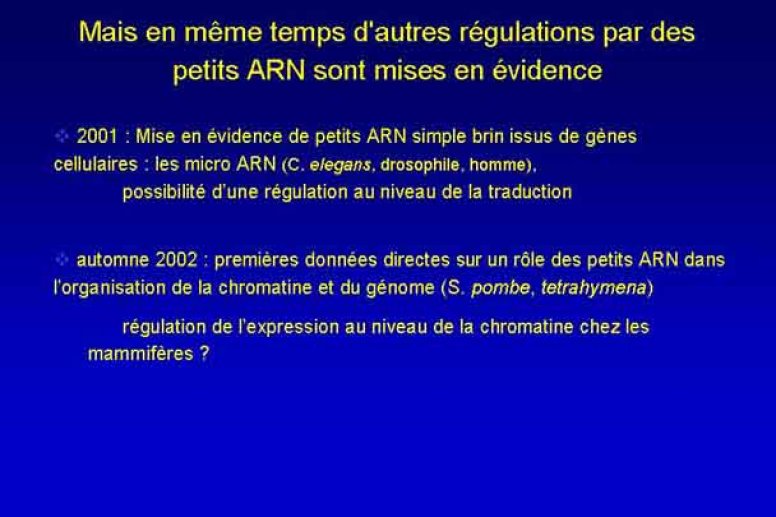

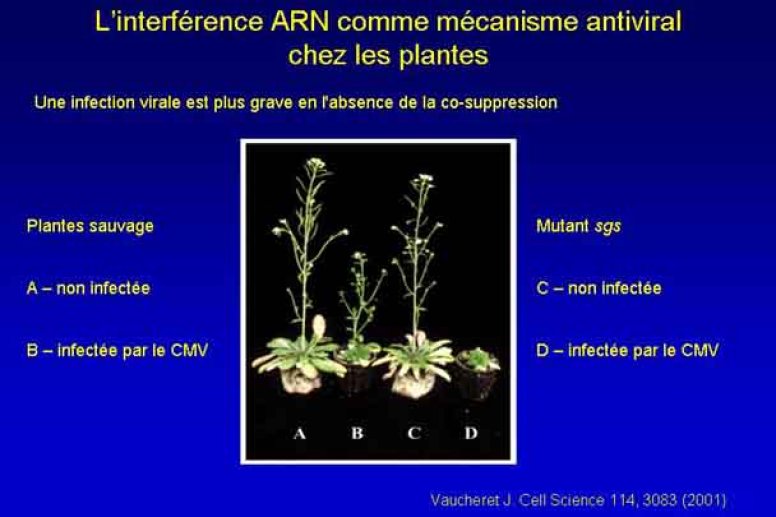

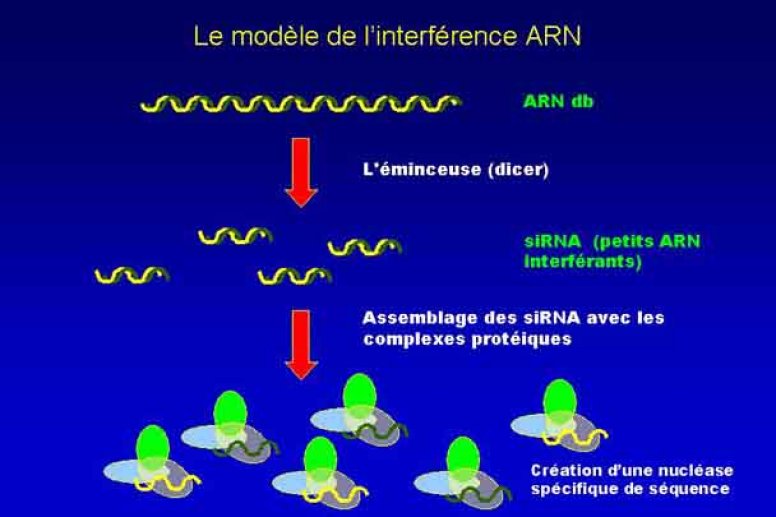

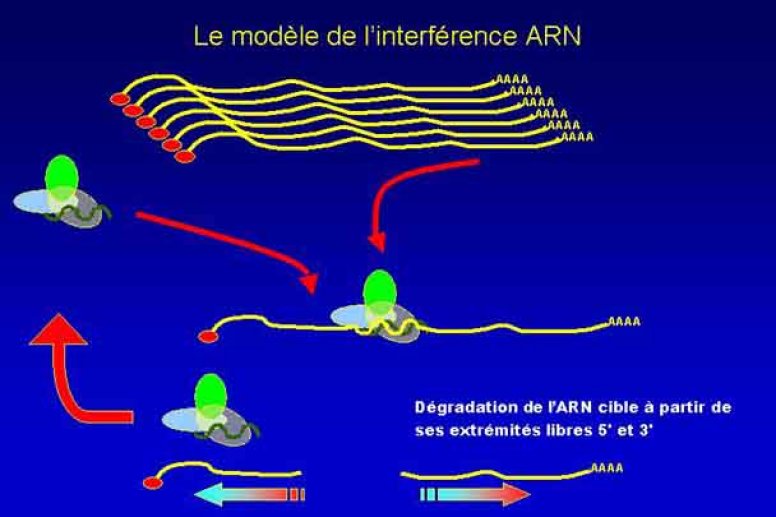

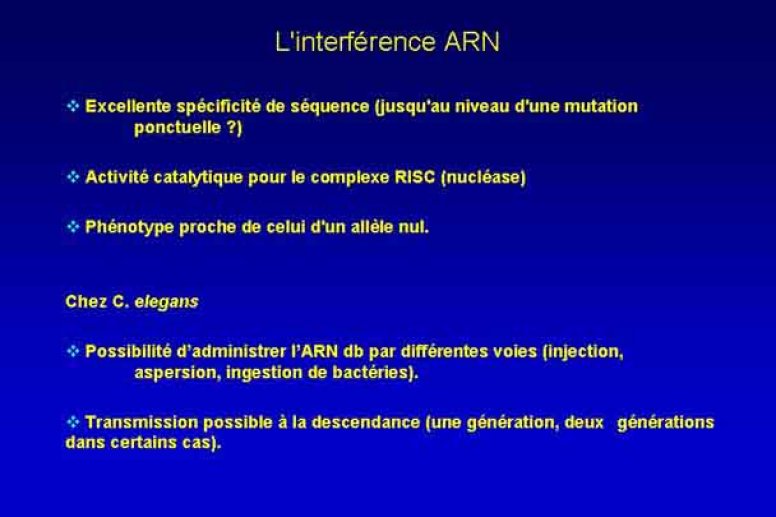

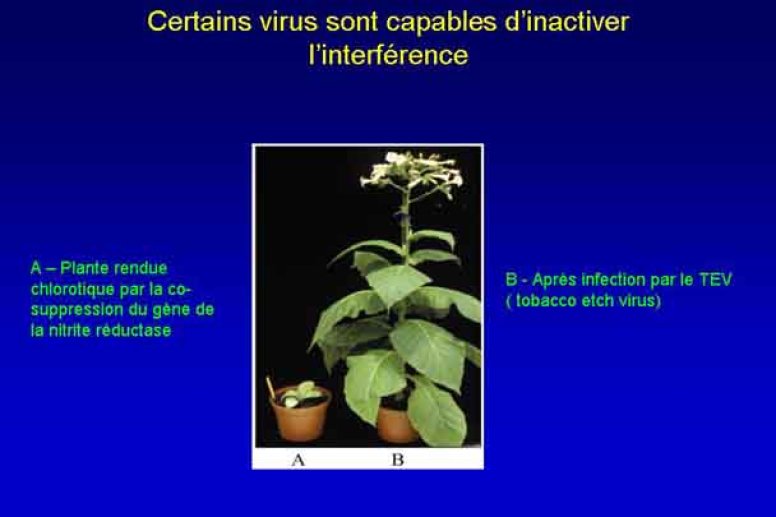

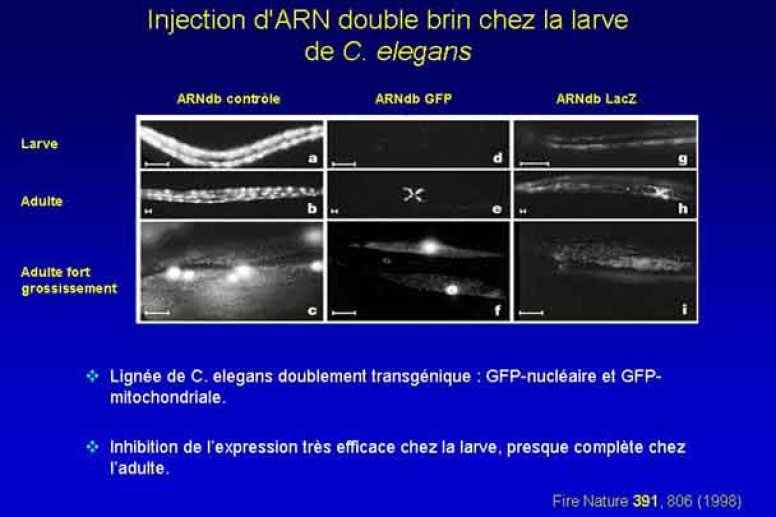

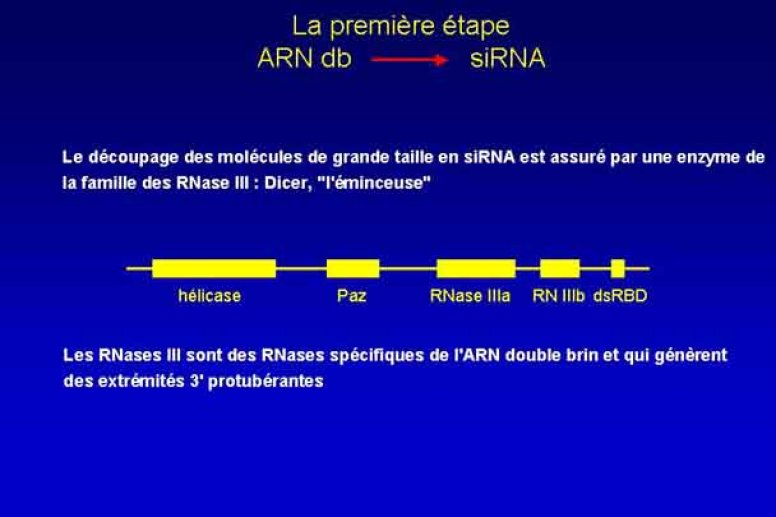

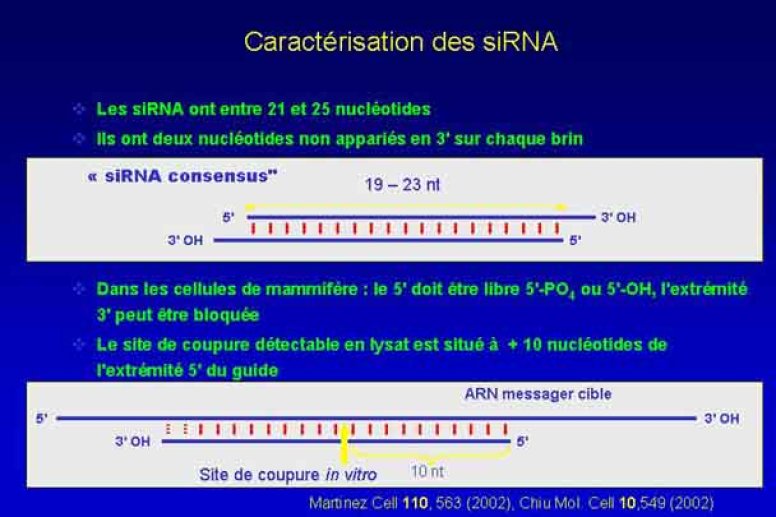

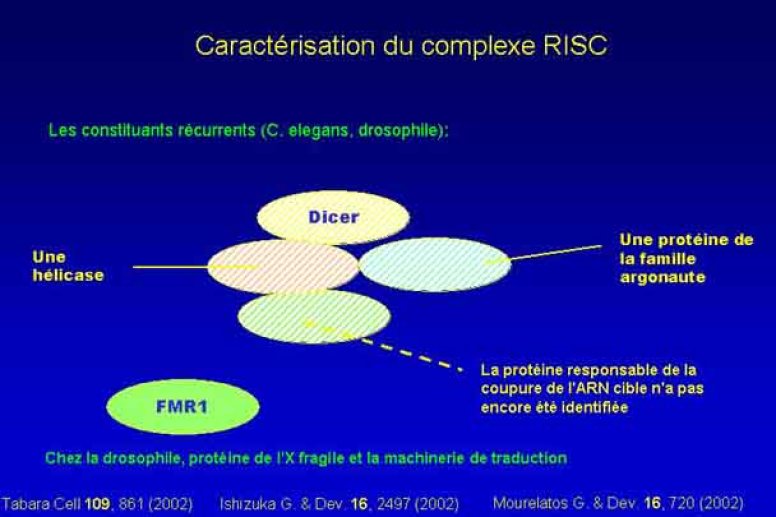

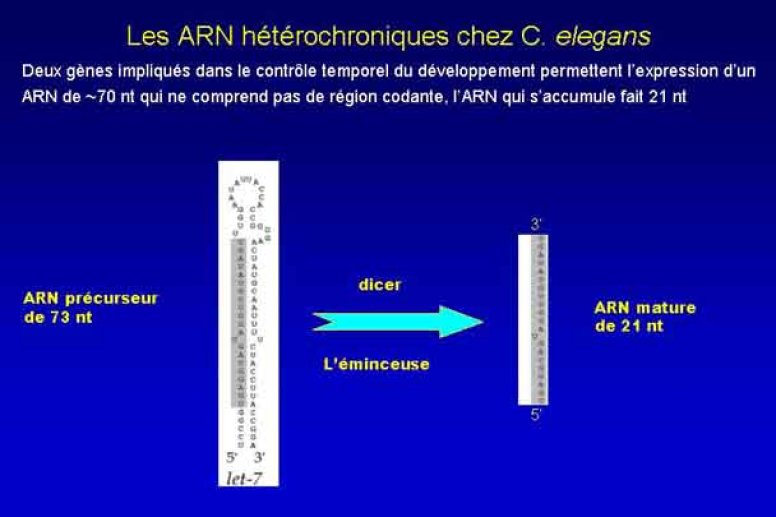

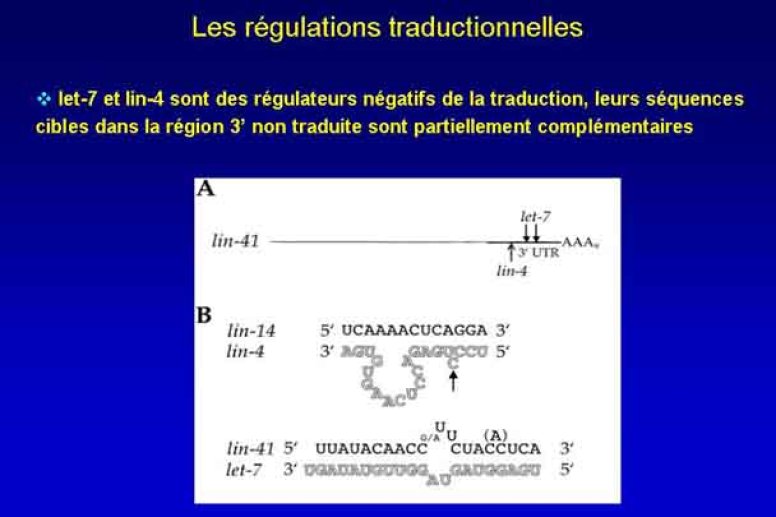

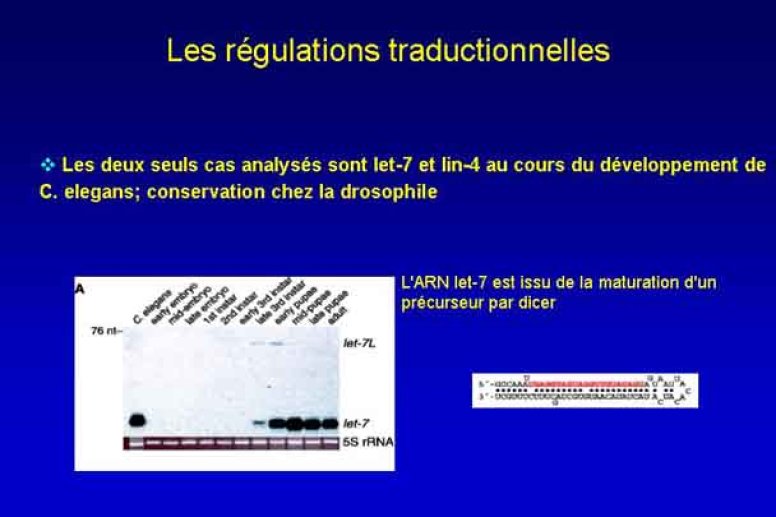

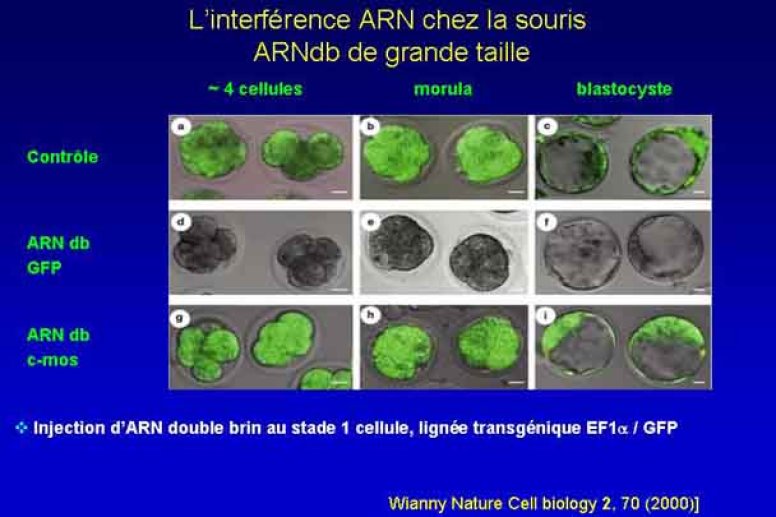

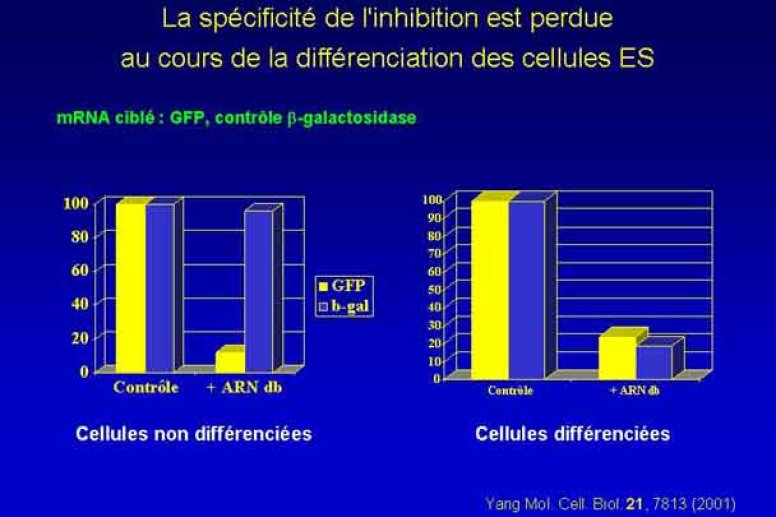

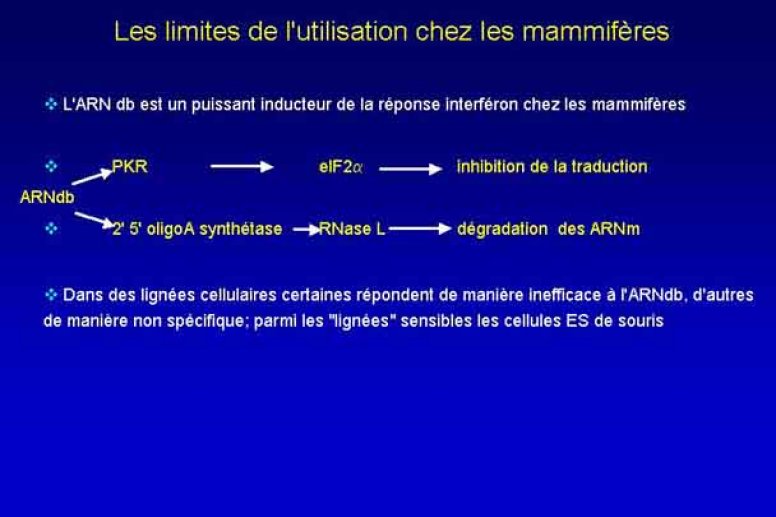

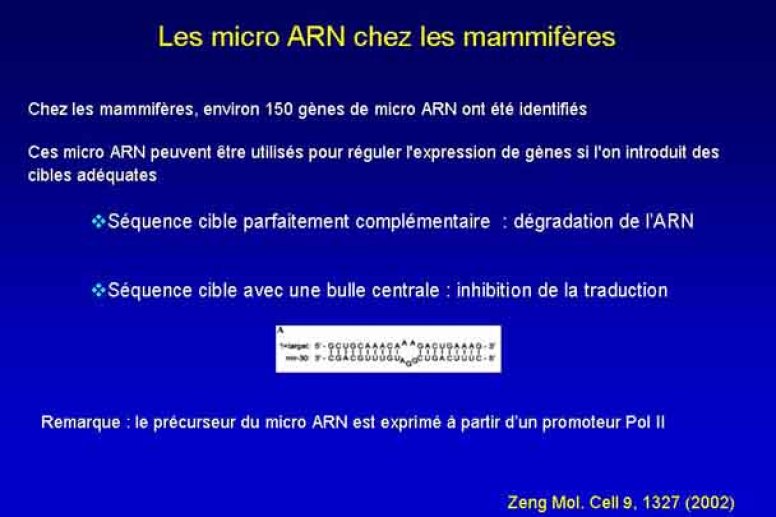

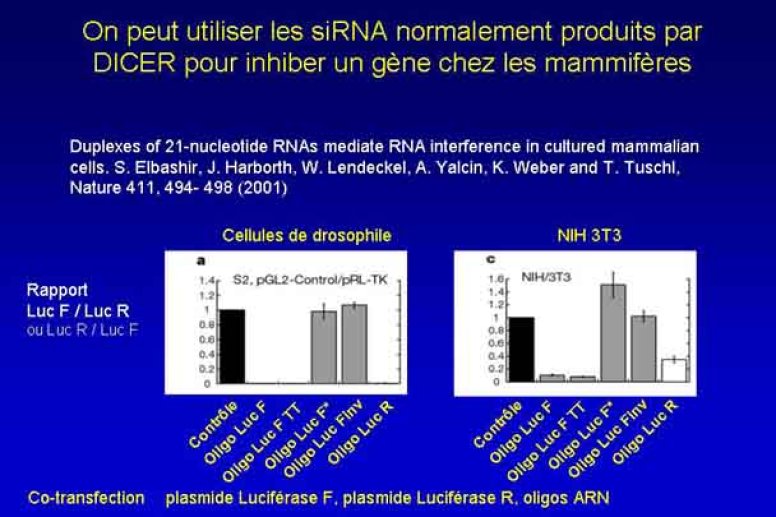

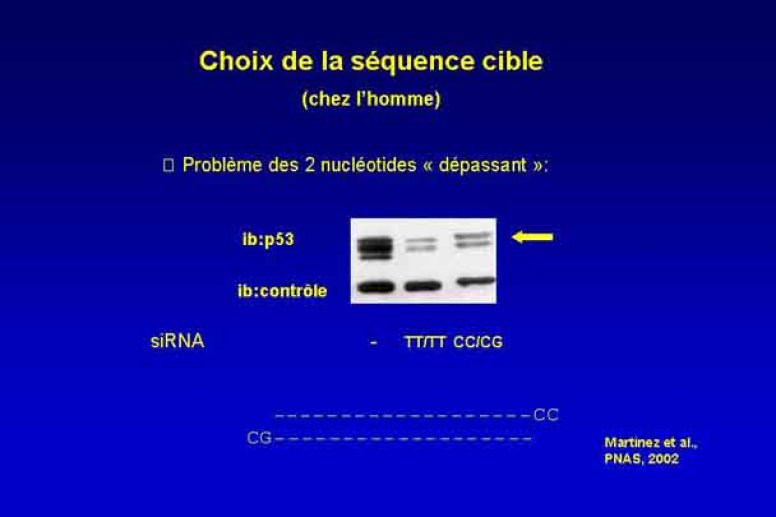

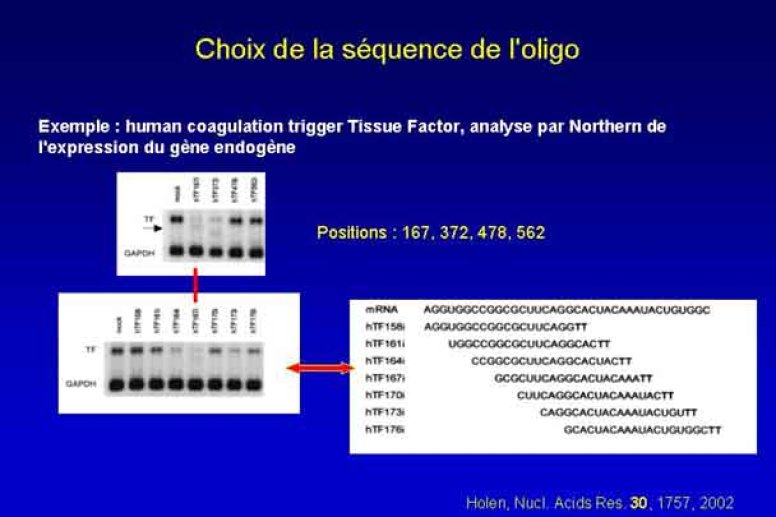

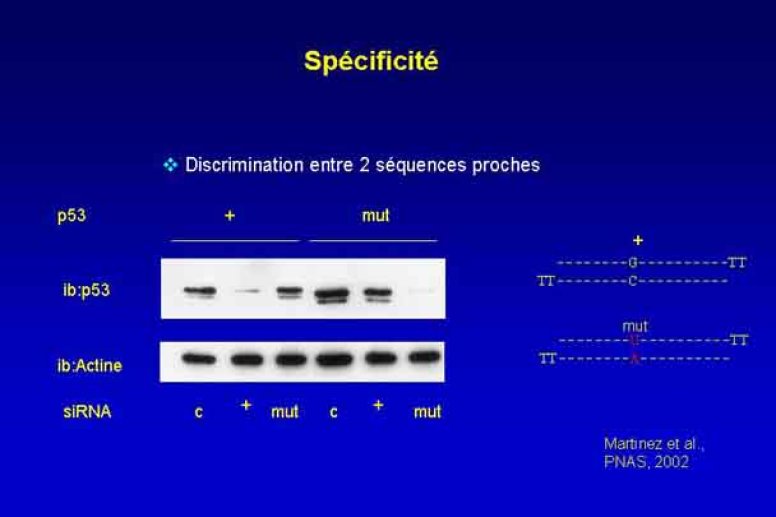

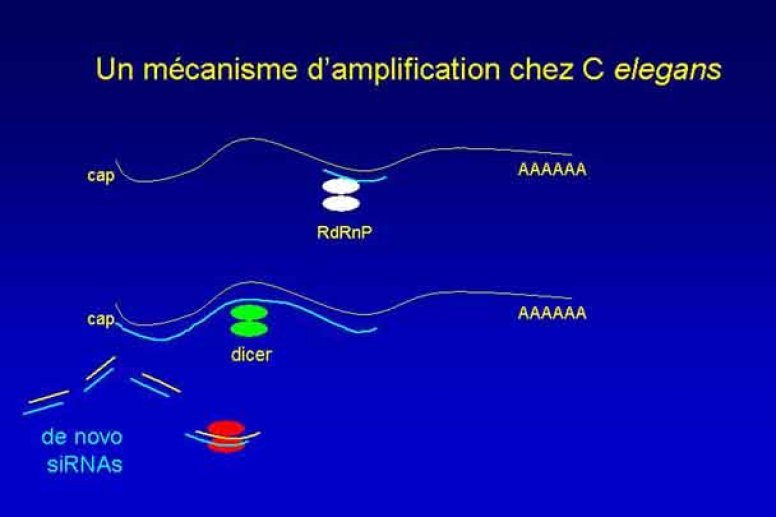

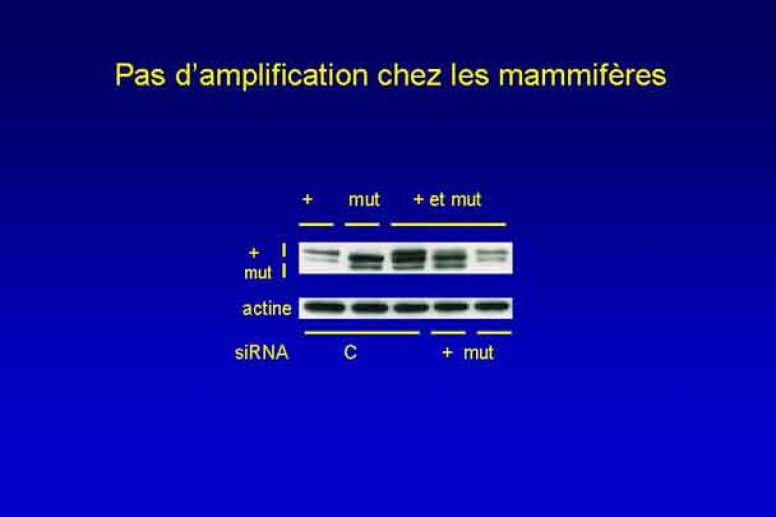

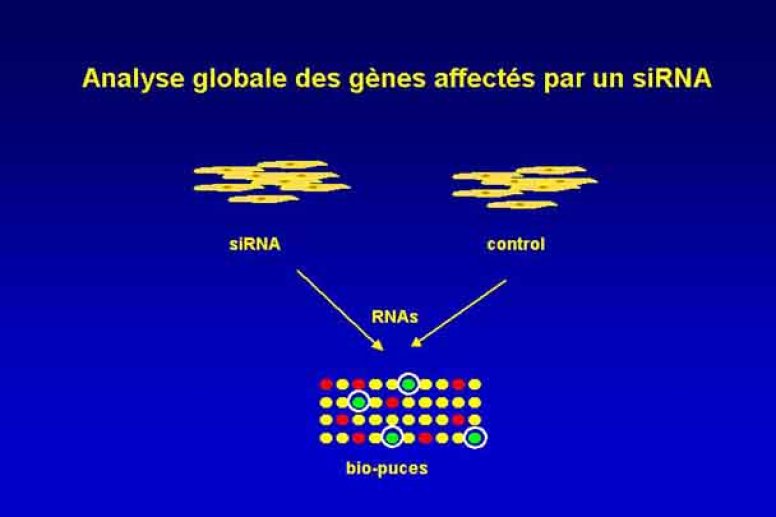

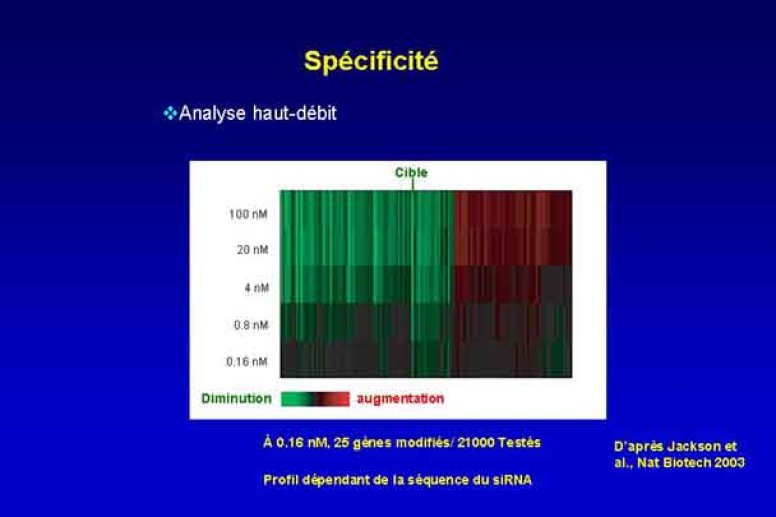

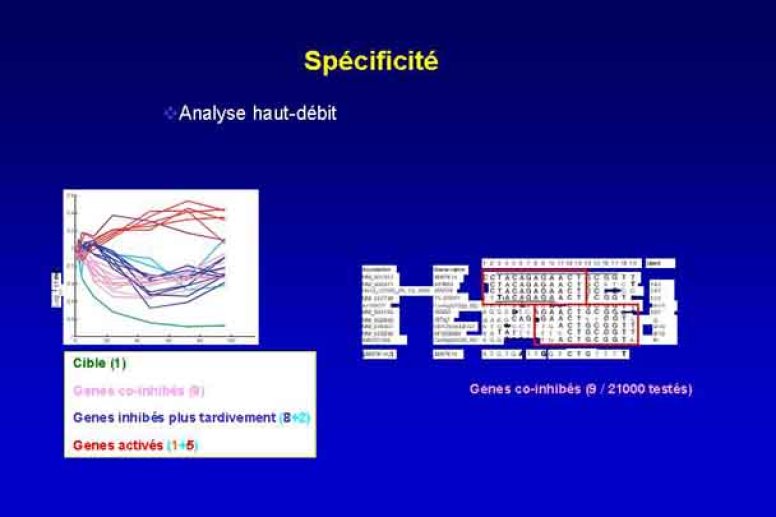

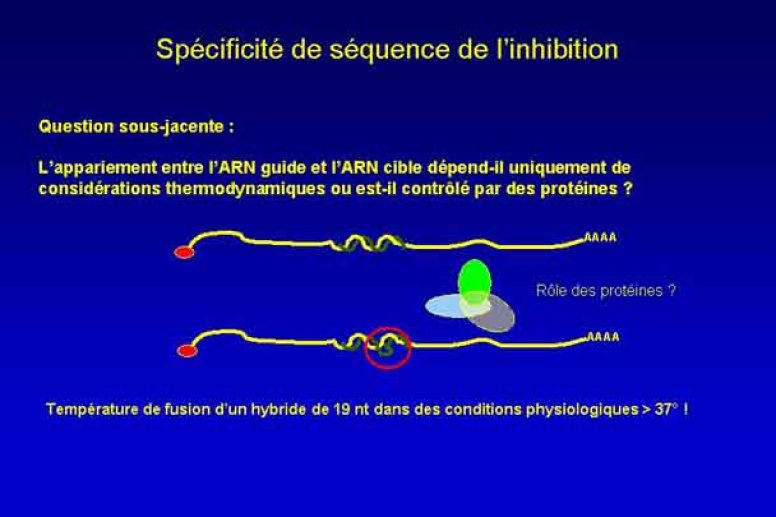

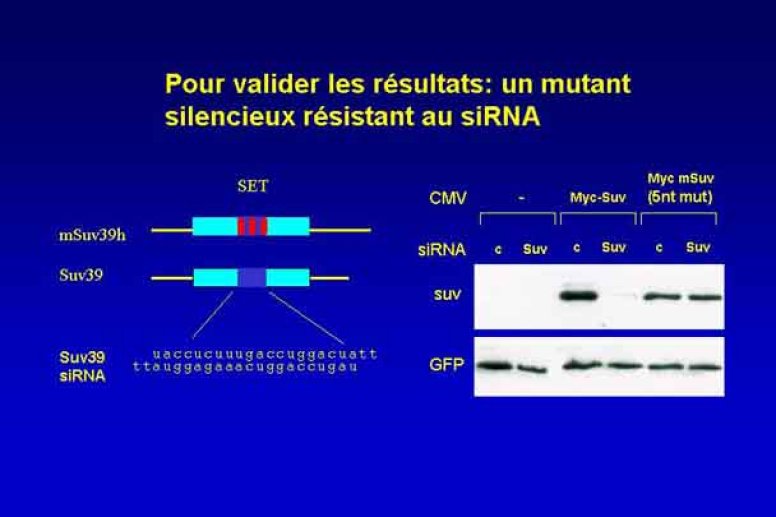

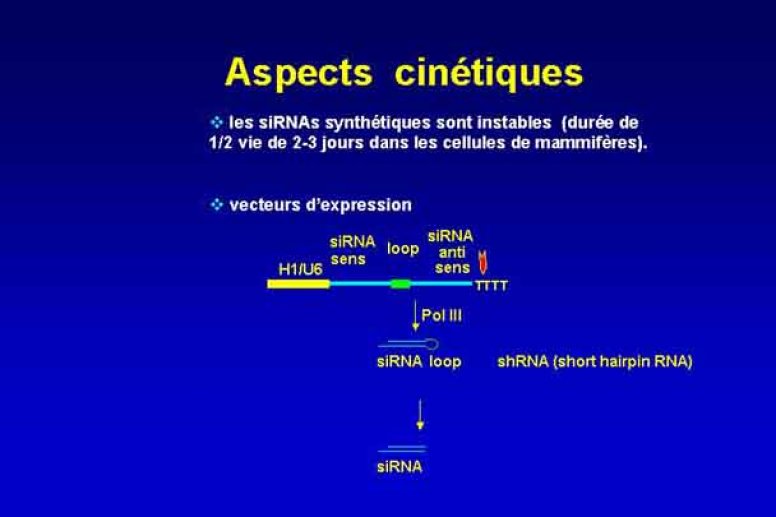

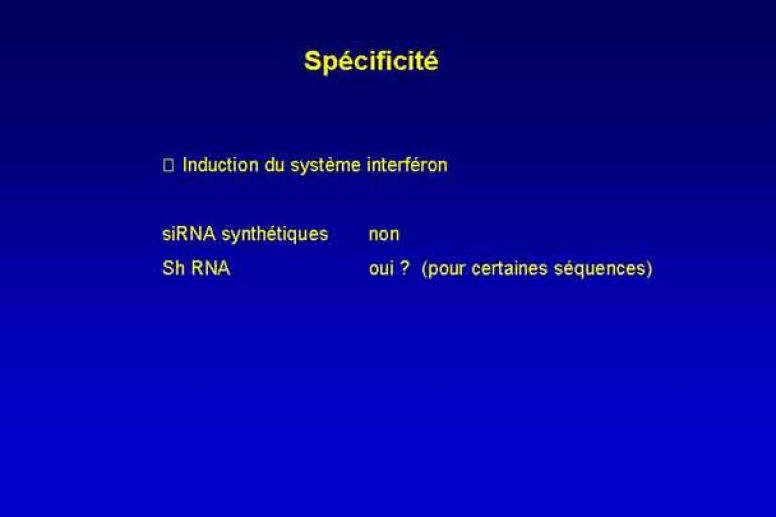

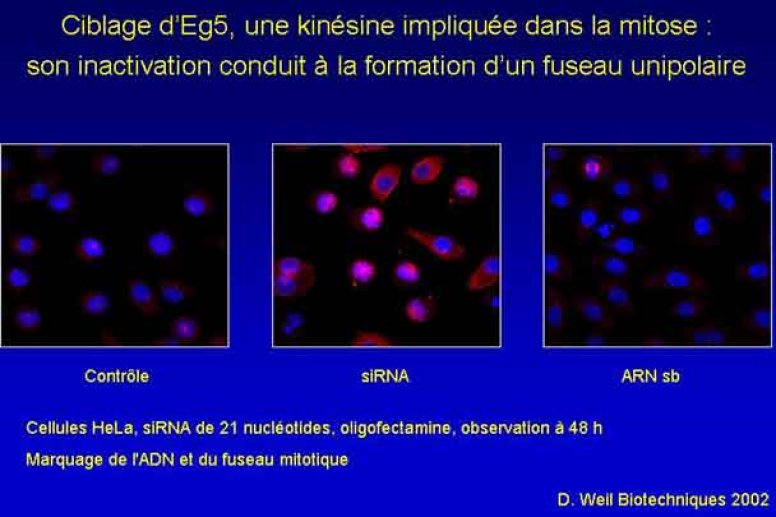

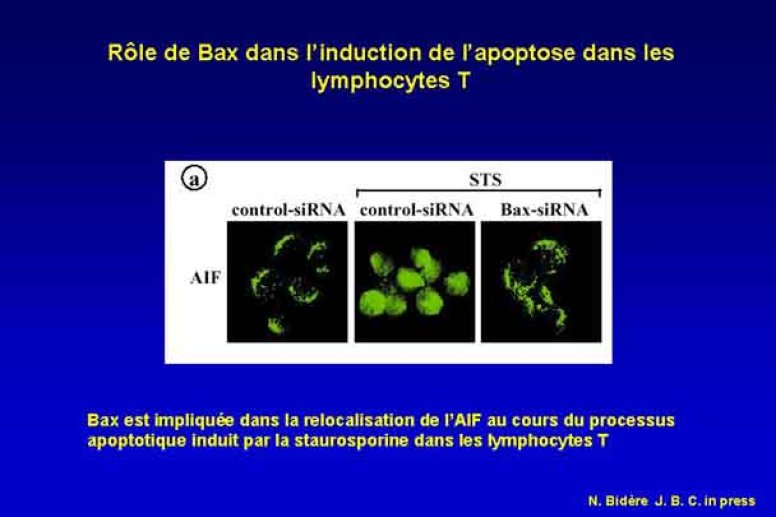

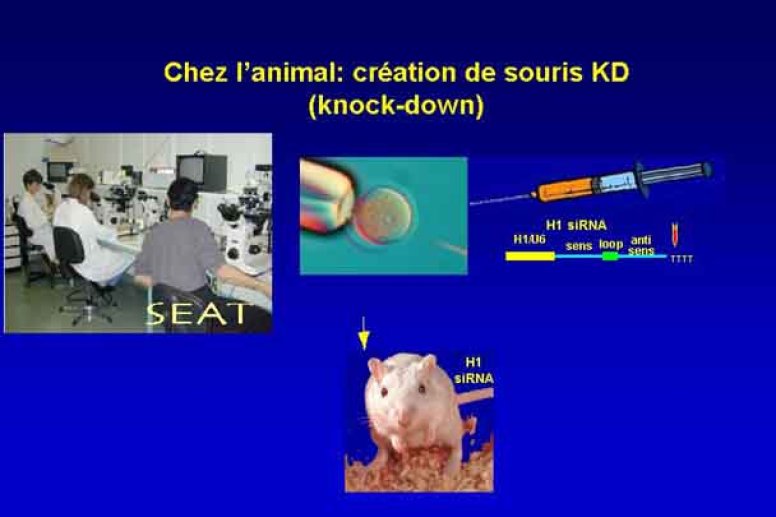

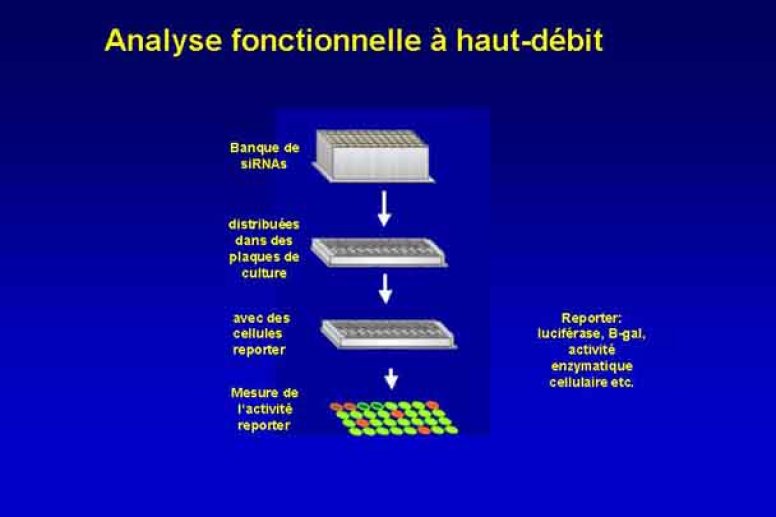

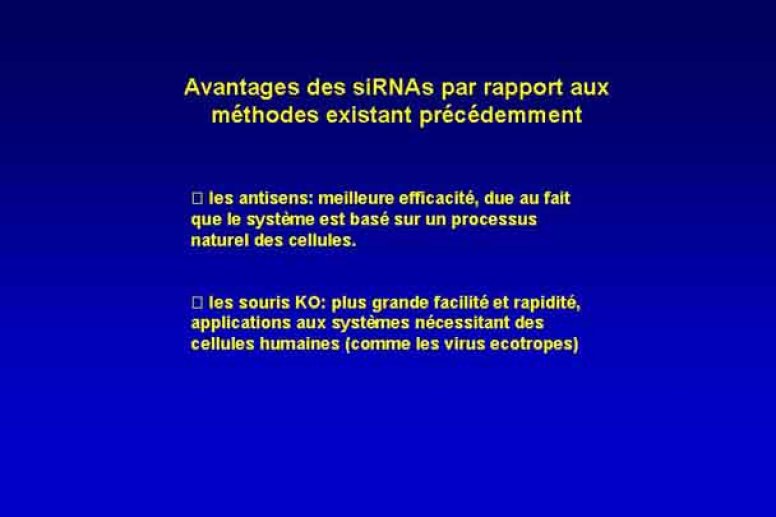

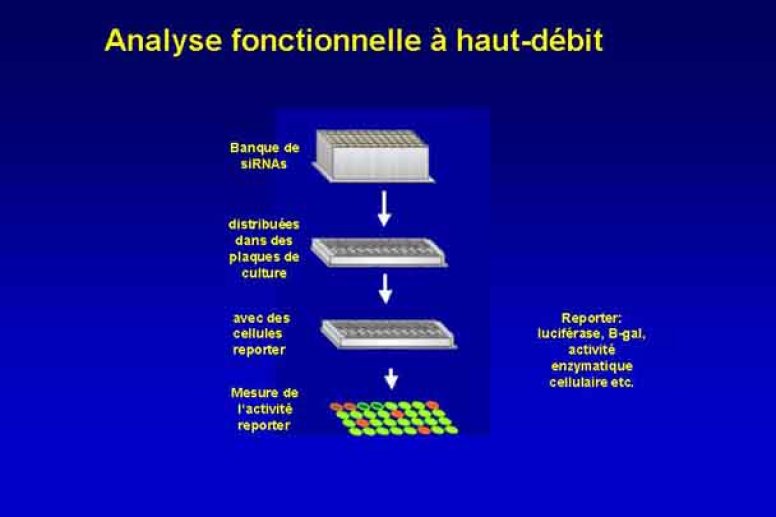

1ere partie La découverte de l'interférence par l'ARN est l'une des grandes aventures de la biologie de ces dernières années. C'est à travers des études menées dans des organismes très variés : plantes, champignon, la levure S. pombe, le nématode C. elegans et la drosophile que les grandes lignes de ce mécanisme ont pu être caractérisées. En effet, l'interférence par l'ARN existe chez la plupart des organismes eucaryotes. Si l'existence de régulations génétiques inattendues avait été observée chez les plantes dès 1990, c'est en 1998 que A. Fire a décrit que ces régulations étaient induites par la présence d'ARN double brin dans les cellules. Le mécanisme implique deux grandes étapes, les molécules d'ARN sont d'abord transformées en petits fragments d'ARN double brin d'une vingtaine de nucléotides par une enzyme de la famille des RNase III, dicer, puis l'un de ces brin est incorporé dans un complexe protéique RISC (RNA Induced Silencing Complex) dans lequel il sert de guide pour la reconnaissance des séquences cibles. Si l'appariement avec la cible est parfait ou presque parfait (c'est à dire ne comprend qu'un ou deux misappariements) alors le complexe RISC coupera de manière endonucléolytique l'ARN cible. C'est cette activité de nucléase spécifique de séquence qui constitue l'élément central de l'interférence par l'ARN. L'introduction d'ARN double brin permet donc de reprogrammer sur une cible choisie par l'expérimentateur une activité nucléase normalement présente dans les cellules. Il devient dès lors possible d'inhiber l'expression de n'importe quel gène du moment que l'on connaît sa séquence. Dans le cas des mammifères l'existence d'autres réponses aux ARN double brin (induction de la kinase PKR et de l'oligoA synthétase) limite l'utilisation de molécules d'ARN double brin de grande taille à quelques situations particulières comme les cellules souches embryonnaires. Par contre, du fait de leur petite taille, les petits ARN interférants n'induise pas (ou très peu ces réponses supplémentaires et c'est donc avec des molécules de ce type qu'il est possible d'induire l'interférence dans les cellules de mammifère. En fait, l'interférence par l'ARN ne constitue que l'un des volets d'une famille de régulations de l'expression génétique contrôlées par de petits ARN. Ainsi, si l'appariement avec l'ARN cible conduit à la formation d'une bulle centrale, l'expression du gène ciblé n'est plus bloquée par dégradation de l'ARN messager mais par inhibition de la traduction. Ce mécanisme est probablement très proche de celui de l'interférence par l'ARN et constitue une autre voie pour contrôler sur l'expression génétique. 2ème partie : Dans la deuxième partie de cette émission, sont discutés les aspects « applications » de la technologie, avec un fort accent sur les applications chez les mammifères. La première partie porte sur les aspects pratiques, en particulier la longueur et la séquence cible du siRNA, la spécificité de l'inhibition et les différentes possibilités technologiques (siRNAs synthétiques et siRNA plasmidiques). Ensuite deux grands axes d'applications sont évoqués. Dans le premier, on met en évidence la fonction, inconnue, du produit d'un gène donné (un gène, quelles fonctions ? ). Dans le deuxième, on veut caractériser, par des approches « haut-débit » l'ensemble des gènes participant à une fonction (une fonction, quels gènes ?). Enfin, la dernière partie de l'émission porte sur ce que l'on peut imaginer des applications thérapeutiques chez l'homme.

Voir les programmes de la collection :

MECANISMES FONDAMENTAUX DE LA BIOLOGIE

Intervention / Responsable scientifique

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

La p53, gardienne du génome.

Caron de FromentelClaudeMayPierreChelbi-AlixMouniraLes recherches sur p53 ont récemment pris une ampleur extraordinaire en cancérologie. La protéine p53 fonctionne normalement comme un frein de la prolifération cellulaire, permettant de maintenir la

-

p53 , supresseur de tumeurs

Caron de FromentelClaudeMayPierreChelbi-AlixMouniraLa p53: mise en évidence, réarrangement et invalidation du gène Le virus simien 40 (SV40) exprime un oncogène, l'antigène grand T (AgT), qui est capable de transformer des cellules en culture et d