Chapitres

- Présentation02'56"

- Introduction08'12"

- Principales découvertes expérimentales à partir de 195007'02"

- Les lumières homogènes par Newton17'55"

- Remarques sur l'expérience cruciale de Newton05'18"

- La dualité onde-corpuscule09'27"

- Questions12'42"

Notice

La lumière

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La lumière a constitué depuis l'Antiquité un objet central de recherche. Cependant ce n'est qu'au XVIIe siècle que les théories physiques de la lumière, c'est-à-dire l'étude de la lumière et des couleurs au sens où nous l'entendons encore aujourd'hui, connurent leur véritable essor. Nous présenterons donc tout d'abord le cadre historique, conceptuel et expérimental à l'intérieur duquel se sont constituées les théories de la lumière et des couleurs au XVIIe siècle. Nous nous attacherons ensuite à suivre à travers l'analyse des principaux phénomènes (interférence, diffraction, polarisation) les enjeux du débat entre théories ondulatoires et corpusculaires. Nous consacrerons la dernière partie aux aspects contemporains des théories de la lumière dans leur rapport avec la structure atomique et la mécanique quantique.

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 215e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 2 août 2000.

La lumière

par Michel Blay

Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les théories physiques de la lumière, c'est-à-dire l'étude de la lumière et des phénomènes lumineux au sens où nous l'entendons encore aujourd'hui, connurent leur véritable essor. En effet, si depuis l'Antiquité les travaux sur la lumière n'ont pas manqué, la plupart d'entre eux s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion centrée sur le problème de la vision et du regard plutôt que sur celui de la nature de la lumière.

C'est Johannes Kepler (15711630), prolongeant les remarquables études de Ibn-al-Haitham connu en Occident sous le nom d'Alhazen (c.9651039 ?), de Robert Grosseteste (11751253), de John Pecham (c.12301292) et de Witelo ou Vitelion (c.1230c.1285), qui assimile définitivement dans ses Paralipomènes à Vitelion (Francfort, 1604) l'œil à un dispositif optique conduisant à la formation d'une image réelle sur la rétine. L'optique physique acquiert son autonomie ; l'analyse de la lumière devient, en se libérant du problème de la sensation visuelle, un véritable objet de recherche.

Une nouvelle distribution du savoir se met alors en place avec Johannes Kepler et René Descartes (15961650) amenant à retenir trois champs d'investigation : la nature physique de la lumière, la transmission de l'image rétinienne au cerveau (anatomie, physiologie), et la représentation mentale. Nous ne nous attacherons ici qu'au premier de ces trois champs d'investigation : l'histoire des théories physiques de la lumière.

La problématique mécaniste cartésienne

Le développement des théories physiques de la lumière au XVIIe siècle est associé, le plus souvent, à la construction de modèles mécaniques : comment expliquer à l'aide des seuls concepts de la physique mécaniste les propriétés connues de la lumière comme la propagation rectiligne, la réflexion, la réfraction ou la genèse des couleurs ?

Ce type d'approche a été véritablement initié par Descartes. Dans le monde plein cartésien la propagation de la lumière est caractérisée par une inclination au mouvement, une poussée, un effort, c'est-à-dire qu'elle se fait sans transport de matière.

Il n'en reste pas moins que dans les premières pages de la Dioptrique, publiée en 1637 après le Discours de la méthode avec la Géométrie et Les Météores, Descartes introduit trois « comparaisons » pour aider à concevoir la lumière « en la façon qui me semble la plus commode, pour expliquer toutes celles de ses propriétés que l'expérience nous fait connaître, et pour déduire ensuite toutes les autres qui ne peuvent pas si aisément être remarquées ». Or, dans la troisième comparaison (après celles du bâton de l'aveugle et de la cuve de raisin), consacrée à l'explication des phénomènes de la réflexion et de la réfraction, Descartes fait appel au mouvement d'une balle rencontrant une surface. C'est de l'étude de cette comparaison et de ce mouvement, dans le Discours second, que Descartes tire sa fameuse loi de la réfraction exprimant que le sinus de l'angle de réfraction et le sinus de l'angle d'incidence sont dans un rapport constant (l'expression de ce rapport, déjà présente dans un manuscrit arabe de Ibn Sahl au IXe siècle, a été retrouvée également au début du XVIIe siècle par divers savants comme Thomas Harriot et W. Snell) et que, de cela, il conclut que la lumière se déplace plus « aisément » dans les corps durs comme le cristal que dans les corps mous comme l'air.

Ce résultat est contesté dès 1657 par Pierre Fermat dans sa correspondance avec Marin Cureau de la Chambre. Fermat, en s'appuyant à la fois sur le principe affirmant que la lumière suit toujours la trajectoire qui minimise le temps du déplacement ainsi que sur sa nouvelle méthode mathématique de l'adégalisation, parvient à retrouver la loi de la réfraction mais en considérant que la vitesse de propagation de la lumière est plus grande dans les milieux rares que dans les denses.

Si la propagation de la lumière est bien considérée par Descartes comme une inclination au mouvement, sans transport de matière, la troisième comparaison de la Dioptrique, celle de la balle, ouvre cependant la voie à une conception qui pourrait être corpusculaire de la lumière. Ainsi, tant chez Descartes que dans les discussions engagées par Fermat, se fait déjà jour le grand débat qui va gouverner le développement des théories physiques de la lumière : celle-ci est-elle une onde, c'est-à-dire un mouvement sans transport de matière ou un déplacement de matière (corpuscules, fluides, etc.) ?

Avant d'en venir à l'analyse et aux enjeux épistémologiques de ce débat, débat qui prend sa forme définitive avec les travaux de Christiaan Huygens (1629-1695) et de Isaac Newton (1642-1727), il importe tout d'abord de faire le point sur les principales découvertes expérimentales qui ont marqué la deuxième moitié du XVIIe siècle.

Découvertes expérimentales

La diffraction

Les premières expériences de diffraction de la lumière ont été réalisées par Francesco-Maria Grimaldi (16181663) et présentées dans son gros ouvrage intitulé : Physico-Mathesis de Lumine, Coloribus et Iride (Bononiae, 1665). C'est d'ailleurs Grimaldi qui introduit le terme de diffraction pour caractériser les nouveaux phénomènes qu'il vient de découvrir.

Utilisant un faisceau très étroit de lumière naturelle, Grimaldi observe, par exemple dans une pièce sombre que lorsqu'un petit objet est placé dans un cône lumineux émergeant d'une petite ouverture, l'ombre portée sur un écran blanc n'est pas, comme le suggère l'optique géométrique, nettement séparée de la zone lumineuse, mais que l'ombre est bordée par trois traînées lumineuses (« series lucidae ») et colorées.

Grimaldi multiplie les expériences et, à l'issue de ces travaux, rejette l'idée que les « series lucidae » pourraient être dues à la lumière directe, ou à de la lumière réfractée (les « series » ne dépendent pas de la nature de l'obstacle), ou bien encore à de la lumière réfléchie (les « series » ne dépendent pas du bord de l'obstacle). Grimaldi en conclut que la lumière doit se propager d'une autre façon bien distincte des trois précédentes et à laquelle il faut donner un nom : la diffraction.

L'observation de phénomènes d’ « interférence »

Les premiers travaux véritablement coordonnés sur ces phénomènes se rapportent aux observations des couleurs à la surface des lames minces. Ils furent l'œuvre de Robert Boyle (16271691) et apparurent dans les Experiments and Considerations Touching Colours (Londres, 1664).

Ces études sont prolongées par celles de Robert Hooke (1635-1703) dans son ouvrage consacré en particulier à des observations microscopiques intitulé Micrographia (Londres, 1665). Ce dernier remarque qu'une coloration apparaît sur une lame transparente limitée par deux surfaces réfléchissantes, de réfringence différente de celle de la lame, lorsque son épaisseur est comprise entre une limite supérieure et une inférieure au-delà desquelles ne peut être perçue aucune couleur, la lame devenant transparente. Dans le prolongement de ces expériences il réalise, entre autres, en plaçant deux lentilles l'une contre l'autre, celle dite aujourd'hui des anneaux de Newton. Ces phénomènes s'interprètent aisément depuis le début du XIXe siècle en termes d'interférence.

La biréfringence

En 1669, Erasme Bartholin (1625-1698) découvre la biréfringence en manipulant des cristaux de spath d'Islande (calcite). Il publie ses observations dans un petit Mémoire intitulé Experimenta crystalli Islandici disdiaclastici (Copenhague, 1669). Il y décrit en particulier comment ces cristaux dédoublent les images des objets ou des écrits sur lesquels ils sont placés et introduit les termes utilisés encore aujourd'hui, de réfraction ordinaire et de réfraction extraordinaire.

La vitesse de la lumière

En 1676, l'astronome Ole Römer (1644-1710), alors qu'il séjourne à l'Observatoire de Paris tout nouvellement bâti, déduit des irrégularités apparentes de la période des satellites de Jupiter une méthode de mesures de la vitesse de la lumière.

Ses résultats sont publiés dans le Journal des Sçavans du lundi 7 décembre 1676. Römer parvient à une valeur approximative de la vitesse de la lumière de 215 000 kilomètres par seconde. Il montre ainsi que l'hypothèse cartésienne de la propagation instantanée n'est pas fondée. L'ensemble de ces mesures et observations impose une refonte complète de l'optique cartésienne.

La mise en place d'une nouvelle théorie cohérente de la nature de la lumière, susceptible de rendre compte de tous les nouveaux résultats, devient alors une tâche d'une extrême difficulté qui va occuper les savants jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elle passe d'abord par les travaux newtonien et la construction du fait général de la multiplicité des lumières homogènes.

Newton : le fait général de la multiplicité des lumières homogènes

Alors que l'épidémie de peste qui va ravager l'Angleterre jusqu'à l'incendie de Londres en 1666 conduit à la fermeture de l'Université, Newton mène dans son Lincolnshire natal ses premières recherches sur la lumière et les couleurs. Celles-ci apparaissent dans des Carnets de notes rédigés principalement en 1664 et 1666. A cette époque, les théories de la genèse des couleurs invoquent encore très largement les thèses aristotéliciennes. Celles-ci considèrent la lumière blanche comme pure et homogène tandis que les couleurs, caractérisées par leur éclat ou leur force, naissent d'une modification (atténuation ou obscurcissement) de la lumière incidente. La succession des couleurs est produite lorsque la lumière devient plus faible ou plus sombre : le rouge, couleur éclatante, par excellence contient plus de blanc et moins de noir que les autres couleurs, le vert plus de noir et moins de blanc que le rouge et le violet encore plus de noir. Une telle conception dénuée de tout support quantitatif susceptible de préciser le sens des concepts de force et de faiblesse, d'obscurité et de luminosité, ne trouve son fondement, son intelligibilité qu'en se référant directement aux impressions perçues par nos sens, à la manière dont subjectivement nous nous sentons affectés par telle ou telle couleur.

Quelques exemples permettent d'illustrer le sens de cette théorie et d'en préciser les diverses formes. Ainsi Giambattista della Porta (1533-1615) décrit ses expériences avec un prisme dans la proposition 26 de son De Refractione Optices Parte libri novem (Naples, 1558). Dans son texte, Porta stipule clairement que les couleurs dépendent de l'épaisseur du cristal traversé par la lumière, c'est-à-dire du degré de subtilité ou de finesse de la matière : les couleurs les plus vives (le rouge et le jaune) apparaissent vers le sommet, et les plus sombres (le vert et le bleu) vers la base.

Une analyse tout à fait semblable est donnée par Marco Antonio de Dominis (1566-1624) dans son De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus (Venise, 1611) : « Nous pouvons dire qu'il y a trois couleurs intermédiaires. La première incorporation d'opacité qui assombrit d'une certaine quantité le blanc, engendre le rouge, et cette dernière est la plus lumineuse (maxime lucidus) des couleurs intermédiaires réparties entre les deux extrêmes, le blanc et le noir, comme cela apparaît de façon manifeste avec l'expérience du prisme (in vitro oblongo triangulari) ; les rayons du soleil qui pénètrent dans la partie la plus proche du sommet, dans celle qui a la moindre épaisseur et par là-même le moins d'opacité, émergent rouge ; ensuite pour une épaisseur plus importante apparaît le vert et enfin, le violet pour l'épaisseur maximale [...] si l'opacité augmente apparaît le violet ou le bleu qui est la couleur la plus obscure (maxime obscurus) [...] ».

Au cours du XVIIe siècle, se développent des recherches influencées par les thèses de la philosophie mécaniste et les travaux de Descartes. Ces recherches reprennent implicitement, dans le cas des théories de la genèse des couleurs, à travers la mise en place de modèles mécaniques explicites, les conceptions traditionnelles. Ainsi Descartes, prolongeant le modèle mécanique de la lumière dont nous avons précédemment donné les principaux éléments, parvient à l'idée que la multiplicité des couleurs est la représentation subjective des différentes tendances à la rotation, rotation acquise par exemple lors d'une réfraction, des boules du deuxième élément dont l'effort rectiligne correspondait à la transmission de la lumière de la source vers l'œil. Un tel modèle mécanique est dénué de tout support quantitatif : comment pourrait-on mesurer la vitesse angulaire de ces boules parfaitement inobservables et aux mouvements ou tendances aux mouvements, d'ailleurs hypothétiques ? Par conséquent, comment se fait-il que Descartes, indépendamment de toute détermination quantitative, puisse trouver, dans la correspondance établie entre la couleur perçue et la force avec laquelle les hypothétiques globules tendent à tourner, une explication satisfaisante ? Pourquoi estime-t-il avoir pleinement rendu compte de la genèse des couleurs en associant simplement, dans le cadre de son modèle mécanique, d'une part le rouge avec les globules qui tendent à tourner avec le plus de force et, d'autre part, le bleu avec les globules qui tendent à tourner avec le moins de force ?

En fait dénuées de tout support quantitatif, ces relations associant telle vitesse de rotation ou de tendance à la rotation, à telle couleur, ne peuvent être qu'arbitraires, inspirées par la conceptualisation traditionnelle de style aristotélicien qui relie la force avec la teinte rouge, la faiblesse ou la diminution de force avec la teinte bleue. C'est la correspondance entre l'intensité de la perception subjective (le rouge par son éclat nous affectant plus que le bleu) et la force de la propension au mouvement de rotation qui donne à cette explication, aux yeux de Descartes, toute son intelligibilité et toute sa légitimité. Quelques années plus tard, en 1664, Robert Hooke imagine dans la Micrographia qu'au cours de la réfraction une obliquité apparaît dans la partie de l'impulsion originellement normale à la direction de propagation de la lumière (la notion du front d'onde ne sera précisée que par Christiaan Huygens en 1690). C'est cette obliquité qui permet à Robert Hooke d'expliquer la genèse des couleurs en considérant qu'une extrémité de l'impulsion oblique est plus affaiblie que l'autre et qu'ainsi se trouvent engendrées les différentes couleurs.

Ce cadre explicatif mécaniste qui fonde son intelligibilité sur des considérations subjectives est largement partagé par les contemporains de Newton. Il lui fournit le terreau dans lequel vont pouvoir s'enraciner ses recherches initiales.

Il les commence en 1664, par des expériences, dites aujourd'hui d'iridescence, inspirées par l'idée que les couleurs naissent de la lumière et de l'obscurité, à l'occasion desquelles, observant à travers un prisme deux bandes contiguës l'une claire et l'autre sombre, il constate la présence de diverses colorations dans la zone de contact. Puis, guidé par une conception corpusculaire de la lumière, il parvient en 1665 à une interprétation qui associe un modèle hétérogène de la lumière blanche (les corpuscules constituant les rayons incidents possèdent soit des vitesses soit des masses de grandeurs différentes) et un processus de la genèse des couleurs qui se situe dans le prolongement direct de la version mécaniste des théories traditionnelles de la modification. A cette date la position de Newton reste donc très classique, du point de vue de la genèse des couleurs. Il s'attache d'ailleurs encore à l'automne 1665, comme ses contemporains, à tailler des verres de forme autre que sphérique pour résoudre le délicat problème de l'achromatisme des lentilles : on supposait alors que des verres de forme autre que sphérique pourraient remédier à ce défaut.

Au début de l'hiver 1666, Newton est cependant en possession de l'essentiel de sa théorie. C'est donc entre ces deux périodes qu'il a conçu son hypothèse définitive : il n'y a pas de surface susceptible de permettre à tous les rayons de converger en un foyer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de telle surface si la lumière est un mélange hétérogène de rayons différemment réfrangibles. Cette nouvelle hypothèse va constituer, pour Newton, un guide privilégié ouvrant la voie à une étude renouvelée des phénomènes de la lumière et des couleurs.

Newton reprend en premier lieu certaines des expériences de Robert Boyle contenues dans ses Experiments and Considerations Touching Colours (Londres 1664). Ses comptes rendus expérimentaux comparés à ceux donnés par Boyle d'expériences identiques sont très instructifs. Boyle, après avoir indiqué qu'une feuille d'or très fine apparaissait comme « pleine de pores », décrit le changement de couleur observé lors de la transmission de la lumière : « Mais la lumière qui traversait ces pores était, lors de son passage, si tempérée par de l'ombre et modifiée que l'œil ne discernait plus une couleur or, mais une couleur bleu-vert ». Quant à Newton, il écrit : « les rayons réfléchis par une feuille d'or sont jaunes mais ceux qui sont transmis sont bleus comme cela apparaît en tenant une feuille d'or entre l'œil et une chandelle ». La comparaison de ces comptes rendus souligne une différence radicale dans les perceptions du même phénomène par les deux savants. Si newton perçoit des rayons réfléchis jaunes et des rayons transmis bleus, Boyle perçoit dans la lumière transmise non pas des rayons d'une nature spécifique, mais de la lumière blanche modifiée et altérée dans sa nature par un mélange d'ombre. Boyle et Newton ne voient plus la même chose lorsqu'ils observent leurs feuilles d'or. De telles remarques pourraient être multipliées, mais c'est en décrivant les résultats fondamentaux de ses travaux sur le prisme que Newton rompt de la façon la plus nette avec les analyses classiques. En 1666 donc, Newton renouvelle totalement l'expérience du prisme en ce sens que, contrairement à ses contemporains, il se place systématiquement dans une pièce sombre, utilise un diaphragme pour limiter le faisceau incident de lumière solaire, installe le prisme dans une position correspondant au minimum de déviation, place l'écran à une grande distance du prisme, observe une tache spectrale d'une forme bien déterminée. Des conditions expérimentales aussi bien définies et éloignées des pratiques usuelles des contemporains soulignent la spécificité de l'expérience newtonienne du prisme et la nouveauté du regard, qui est maintenant le nôtre, de Newton. Loin d'être celle d'où aurait été déduite, comme on a l'habitude de le croire, toute la théorie, l'expérience du prisme apparaît bien plutôt comme une expérience mise en place pour développer l'hypothèse formulée antérieurement concernant la réfrangibilité spécifique des différents rayons. L'expérience du prisme au sens newtonien est une expérience construite et non donnée. Le regard, à présent porté sur la lumière et les couleurs par Newton inaugure, à proprement parler, le nôtre.

C'est en 1672 que Newton, alors qu'il vient d'être nommé fellow de la Royal Society pour son télescope à réflexion — il sait maintenant que la taille des verres est inutile pour résoudre les problèmes de l'achromatisme —, rédige sa célèbre lettre à Henry Oldenburg alors secrétaire de la Royal Society. Cette lettre, présentée aux membres de cette assemblée à la séance du 8 février 1672 puis publiée dans le numéro 80 du 19 février des Philosophical Transactions (3075-3087), constitue le véritable texte fondateur de la théorie newtonienne de la lumière et des couleurs. Il restera jusqu'en 1704 date de publication de l'Opticks, le seul exposé complet de sa pensée.

Sans entrer dans le détail de cette lettre, qui donne une refonte dans un style d'inspiration très baconien, requis par les membres de la Royal Society, des travaux que nous venons de présenter, Newton y formule sa théorie, sous sa forme définitive en s'appuyant sur son Experimentum crucis. Il va sans dire que le style de cette lettre associé à la mise en place de l'Experimentum crucis aidera fortement à créer l'image d'un newton pour lequel ses acquis semblent résulter de la saisie d'un pur fait d'expérience comme s'il lisait directement les secrets de la nature.

Dans cet Experimentum crucis Newton utilise deux prismes et deux planches percées. Le premier prisme est placé à proximité du trou pratiqué dans le volet. Les rayons émergeant de ce prisme, produisant le spectre, passent par un petit trou réalisé dans l'une des deux planches, placée juste derrière le prisme. A 12 pieds de cette dernière, Newton fixe la deuxième planche percée également d'un trou et derrière laquelle il installe le deuxième prisme. Ce dernier peut ainsi recevoir les rayons émergeant du premier prisme. Par la rotation de ce dernier autour de son axe, tout en maintenant fixes les deux planches et le deuxième prisme, les rayons de telle ou telle espèce émergeant du premier prisme sont amenés en face du premier trou. Cela étant, seul le faisceau joignant les deux trous dans les deux planches et dont la direction, par conséquent, est constante, tombe sur le deuxième prisme (chaque faisceau parvient ainsi sous la même incidence au deuxième prisme). De cette façon, Newton peut observer sur le mur les diverses taches colorées correspondant aux divers rayons réfractés par le deuxième prisme, et constate alors que les plus réfractés (ou les moins réfractés) par le premier prisme sont encore ceux qui le sont le plus (ou le moins) par le deuxième prisme : « Et je vis, par les différentes positions de ces lieux, que la lumière tendant vers cette extrémité de l'image vers laquelle la réfraction du premier prisme avait lieu, subissait vraiment dans le second prisme une réfraction beaucoup plus importante que la lumière tendant vers l'autre extrémité ».

Là-dessus, Newton conclut que la lumière blanche est constituée de rayons différemment réfrangibles : « Et ainsi nous décelâmes que la véritable cause de la longueur de cette image n'était pas autre chose que celle-ci, à savoir que la lumière se composait de rayons différemment réfrangibles qui, sans égard à la différence de leurs incidences, étaient suivant leur degré de réfrangibilité transmis vers diverses parties du mur ».

Dans la deuxième partie de sa lettre de 1672, Newton remarque que l'experimentum crucis montre que les rayons traversant le deuxième prisme conservent tout aussi bien leur couleur que leur degré de réfrangibilité. À chaque couleur correspond un certain degré de réfrangibilité, de telle sorte qu'entre la réfrangibilité et la couleur s'instaure une relation biunivoque. Par conséquent, corrélativement à leurs différences dans leurs degrés de réfrangibilité, les rayons diffèrent « dans leur disposition à présenter telle ou telle couleur particulière ». Ainsi Newton peut conclure que « les couleurs ne sont pas des qualifications de la lumière dérivées de réfractions ou de réflexions sur les corps naturels (comme on le croit en général), mais des propriétés originelles et innées différentes suivant les rayons » de la même façon que le sont leurs degrés de réfrangibilité. Puis Newton établit que la couleur ou le degré de réfrangibilité d'un rayon donné sont inaltérables, soit par réfraction, soit par réflexion, soit encore « d'aucune autre façon que j'ai pu jusqu'à présent étudier ». Il n'en reste pas moins que des « transmutations apparentes de couleurs peuvent se produire là où s'opère tout mélange de rayons de diverses natures ». En fait, il y a deux sortes de couleurs : « les couleurs simples et primitives d'une part, leurs mélanges d'autre part ». Les couleurs primitives ou primaires étant « le rouge, le jaune, le vert, le bleu, un violet pourpre, avec aussi l'orange, l'indigo et une variété indéfinie de nuances intermédiaires ». Parmi tous les mélanges, « la composition la plus surprenante et la plus extraordinaire est celle du blanc ». Cette couleur est, de toutes celles obtenues par mélanges, la plus complexe puisque son analyse par le prisme fournit toutes les couleurs du spectre. Afin d'illustrer ce résultat, Newton imagine une expérience permettant de recomposer la lumière blanche à partir de la lumière dispersée par un prisme. Pour cela, il place une lentille convergente sur le trajet des rayons émergeant du prisme et observe que « la lumière ainsi reproduite était entièrement et parfaitement blanche, ne différant pas du tout de façon sensible de la lumière directe du soleil, sauf lorsque les verres que j'employais n'étaient pas suffisamment clairs, car dans ce cas, ils la modifieraient quelque peu vers leur couleur ». Newton conclut en affirmant que « de cela, par conséquent, il s'ensuit que le blanc est la couleur normale de la lumière ; car la lumière est un agrégat complexe de rayons dotés de toutes sortes de couleurs, qui sont dardés de façon désordonnée des différents points des corps luminescents ». Dans cette dernière proposition, la thèse de l'hétérogénéité prend sa forme définitive, et l'interprétation de l'experimentum crucis acquiert toute sa force. Puisqu'à chaque degré de réfrangibilité correspond une couleur déterminée, par conséquent, les rayons susceptibles d'engendrer telle ou telle sensation de couleur et préalablement mélangés dans la lumière blanche sans perdre leur spécificité, sont, par le prisme, simplement « séparés et dispersés suivant leurs inégales réfractions sous une forme oblongue dans une succession ordonnée allant du rouge vif le moins réfracté au violet le plus réfracté ».

Dans ce texte de 1672, comme dans l'Optique de 1704, Newton introduit l'idée d'un nombre indéfini de lumières homogènes où prédomine sept tonalités principales. Chaque rayon se trouve caractérisé, non pas par une impression subjective, mais par un degré de réfrangibilité de telle sorte qu'il est possible, sur la base de la mesure de ces degrés de réfrangibilité de construire une échelle quantitative des rayons colorés, c'est-à-dire des rayons qui engendrent telle ou telle sensation de couleur, et ainsi, de parvenir à la mathématisation des phénomènes de la couleur (arc-en-ciel, lames minces). Newton peut ainsi expliquer pour quelles raisons telle ou telle couleur apparaît en tel ou tel endroit dans le ciel, s'il s'agit par exemple d'un arc-en-ciel, en revanche il ne dit pas dans ce cadre théorique en quoi dans sa nature le rouge diffère du bleu, ni a fortiori comment s'effectue la perception des couleurs.

À l'issue de ce travail expérimental se trouve établi, non pas comme le laisse entendre Newton l'hétérogénéité de la lumière blanche mais le fait de la multiplicité des rayons différemment réfrangibles tel qu'à chaque degré de réfrangibilité corresponde une couleur donnée ; ou de façon plus concise, le fait de la multiplicité des lumières homogènes ou monochromatiques. Quelle est la nature de ce fait de la multiplicité des lumières homogènes ?

Ce fait, à partir duquel tous les phénomènes de la lumière et des couleurs vont être maintenant interprétés, présente un intérêt épistémologique tout particulier. D'une part, même s'il peut apparaître au physicien moderne comme une donnée quasi immédiate de l'expérience, ce n'est là qu'une simple impression produite par trois siècles d'utilisation et de confirmations successives dissimulant en réalité son origine hypothétique et conjecturale (voir supra) ; d'autre part, ce fait n'est établi qu'avec l'aide de l'Experimentum crucis qui, pour sa part, n'est construit que dans la perspective de fournir un moyen indirect pour saisir cette réalité non immédiatement perçue que constitue la multiplicité des lumières homogènes.

Ainsi, la démarche, par laquelle ce fait qui n'a pas d'existence au niveau des objets de la réalité immédiate est établi ou pour mieux dire construit, relève pour sa plus grande part du raisonnement, même si le recours à l'expérience est fondamental. A la réalité immédiatement perçue que s'efforçaient de décrire les théories traditionnelles, Newton a substitué un fait général qui va devenir le véritable objet dont traitera la science de la genèse des phénomènes de la couleur, son véritable point d'enracinement.

Nous avons souligné, plus haut, que ce qui se trouvait établi par Newton n'était pas l'hétérogénéité de la lumière blanche. Il importe de revenir brièvement sur ce point. La démonstration newtonienne associée à la mise en place de l'Experimentum crucis peut paraître concluante et pourtant, en aucun cas, elle n'est réellement décisive car elle repose sur l'idée que le résultat établi sur chaque rayon pris séparément est encore valable lorsque tous les rayons se trouvent mélangés. Pourquoi la lumière blanche ne serait-elle pas modifiée lors de la première réfraction de telle sorte qu'elle acquiert de nouvelles propriétés inaltérables aux réfractions suivantes ? ou bien de façon plus précise : pourquoi la première réfraction n'engendrerait-elle pas la multiplicité de lumières monochromatiques à partir d'une lumière blanche homogène ? Il est clair qu'une telle interrogation est essentiellement guidée par des conceptions homogènes de la lumière blanche qui, par conséquent, ne semblent pas dans cette perspective a priori incompatibles avec les résultats de l'Experimentum crucis. Aussi les premières réactions anti-newtoniennes des contemporains viendront-elles principalement des tenants de l'optique des milieux qui perçurent facilement l'insuffisance de la démonstration de Newton ; mais c'est seulement au XIXe siècle que Georges Gouy, aidé d'un outillage mathématique perfectionné put conduire jusqu'à sa conclusion la critique de l'Experimentum crucis en répondant clairement aux questions posées ci-dessus. En revanche, l'interprétation newtonienne de l'Experimentum crucis se comprend parfaitement si l'on se place d'emblée comme Newton dans le cadre d'une approche corpusculaire de la lumière où le prisme n'a pour rôle que de séparer les divers corpuscules constituant la lumière incidente parvenant sur sa surface. Ainsi l'Experimentum crucis n'est un Experimentum crucis qu'au prix de l'introduction d'une hypothèse supplémentaire, non explicitée clairement par Newton, relative à la structure corpusculaire de la lumière. Une autre interprétation est possible en terme de théorie ondulatoire de la lumière. Cette dernière a donc été formulée par Georges Gouy en 1886 dans un Mémoire intitulé « sur le mouvement lumineux », publié dans le Journal de physique théorique (p. 354-362) puis explicité avec soin par R.W. Wood dans son Optique physique de 1913 ainsi que par P. Fleury et J.P. Mathieu en 1970 dans le Tome V de leur Physique générale et expérimentale :

« [...] Chaque centre lumineux dans un corps incandescent doit émettre des trains d'onde finis. On s'est jadis demandé si l'on devait considérer la lumière blanche comme formée d'un mélange de tout ces trains d'onde ou comme le résultat de leur composition. On sait aujourd'hui que la question est illusoire, en ce sens qu'on ne connaît pas d'expérience permettant de choisir entre les deux conceptions. Dans la première, les trains d'onde existent dans le faisceau de lumière blanche. Le spectroscope les sépare et ils sont capables d'interférer... Du second point de vue, les diverses vibrations émises par la source se composent en un mouvement résultant qui se propage sous la forme d'un train d'onde très court, ne présentant même plus aucun caractère de périodicité, et constituant une pulsation d'énergie rayonnante ».

Il en résulte que les thèses newtoniennes ne représentent qu'une conception possible de la lumière blanche, mais une conception privilégiée, en ce sens qu'elle permet de simplifier considérablement l'étude des phénomènes optiques. Il n'en reste pas moins que les travaux de Gouy impriment un caractère fondamentalement méthodologique au choix de l'interprétation newtonienne.

Cette discussion, associée finalement à la conception physique que l'on se fait de la lumière blanche nous conduit tout naturellement à revenir sur le débat onde/corpuscule.

Ondes et corpuscules

Très rapidement au cours du XVIIe siècle, deux grands courants se dessinent parmi les savants suivant que ceux-ci considèrent que la lumière est un corps ou bien le mouvement d'un corps sans transport de matière. Dans le premier cas, il s'agit des théories dites de l'émission dont le principal représentant est Newton et, dans le second cas, des théories dites des milieux dont le principal représentant est Christiaan Huygens.

Isaac Newton et les théories de l'émission

Il apparaît nettement, tant par la lecture des textes publiés que par celle des manuscrits, que la pensée newtonienne, bien que très prudente, est gouvernée par une conception corpusculaire de la lumière ; c'est d'ailleurs à ce prix que l'experimentum crucis peut être un experimentum crucis. Il faut en effet, comme nous l'avons vu, introduire l'hypothèse corpusculaire pour pouvoir conclure de la multiplicité des lumières homogènes après le premier prisme à la thèse de l'hétérogénéité de la lumière blanche.

Les sources lumineuses, suivant Newton, par exemple le soleil, émettent des corpuscules qui se propagent à travers le vide jusqu'à nos yeux. Une telle théorie permet d'expliquer assez facilement, comme Newton le montre dans la section XIV du Livre I des Philosophiæ Naturalis Principia Mathématicien (Londres, 1687), la propagation rectiligne, la réflexion, la réfraction et la vitesse finie de la lumière. En revanche elle reste pour l'essentiel inopérante dans le cas des autres phénomènes, en particulier lorsqu'interviennent des aspects périodiques. Ainsi, dans le cas des lames minces, Newton imagine sa théorie des Accès qui réintroduit d'une certaine façon la considération d'un milieu interagissant avec les rayons ou, dans un esprit plus strictement corpusculariste, de nouvelles propriétés intrinsèques du rayon comme en témoigne, par exemple, son interprétation du phénomène de la réflexion partielle dont le rôle est si important, aujourd'hui, dans l'étude des phénomènes d'interférence. En effet, comment Newton peut-il interpréter le fait que des rayons soient ou bien transmis ou bien réfléchis en rencontrant une surface réfringente ? La réponse est donnée dans la Proposition XIII de la partie III du livre II de l'Optique (traduction Jean-Paul Marat) : « La raison pour laquelle les surfaces de tous les corps transparents épais réfléchissent une partie des rayons incidents et réfractent le reste, est qu'au moment de leur incidence, ces rayons se trouvent, les uns dans des Accès du facile réflexion, les autres dans des Accès de facile transmission [...] la lumière a ses Accès de facile réflexion et de facile transmission, avant de tomber sur les corps transparents : et il est à croire qu'elle les a dès qu'elle commence à émaner des corps lumineux, et qu'elle les retient durant tout son trajet ».

Ainsi, d'après Newton les Accès appartiennent probablement (« il est à croire [...] ») aux divers rayons dès leur origine de telle sorte qu'en rencontrant une surface réfringente ceux qui sont dans un Accès de facile réflexion sont réfléchis (réflexion partielle), et ceux qui sont dans un Accès de facile transmission, transmis, de façon à donner ensuite naissance, par exemples, aux anneaux colorés. La surface réfringente a donc pour rôle, non pas d'engendrer l'Accès de facile transmission, mais de sélectionner parmi l'ensemble des rayons l'atteignant ceux qui sont dans un état de facile transmission. De ce point de vue, la surface ne joue qu'un rôle d'analyseur (au même titre que le prisme vis-à-vis de la lumière blanche), chaque rayon possédant originellement tel ou tel état. Nous retrouvons dans cette saisie du phénomène le mode caractéristique d'appréhension de l'atomiste Newton.

L'interprétation du phénomène de la diffraction que Newton appelle de façon significative phénomène d'inflexion est de même extrêmement délicate dans le cadre des théories de l'émission. En effet, contrairement à Grimaldi, mais aussi à Robert Hooke qui vient de réaliser des expériences sur cette question au cours des réunions de la Royal Society, Newton n'introduit pas dans ce contexte expérimental l'idée d'un mode spécifique de propagation de la lumière. Pour lui, ces phénomènes résultent simplement d'une multiplicité de réfractions se produisant à proximité de la partie extrême de l'obstacle, soit en raison de la présence d'un milieu éthéré de densité variable entourant et pénétrant l'extrémité de l'objet placé sur le trajet de la lumière (Lettre de Newton à Oldenburg du 7 décembre 1675 ; Correspondence, I, 362 et sq.) soit, comme dans les Principia, en faisant intervenir l'action attractive des corps frôlés sur les particules constituant les rayons : « Et les rayons en passant près des angles des corps opaques ou transparents tels que l'extrémité d'une lame de couteau, d'une pièce de monnaie, d'un morceau de verre, ou de pierre, etc... s'infléchissent autour de ces corps comme s'ils en étaient attirés : c'est ce qu'a découvert Grimaldi il y a longtemps en faisant entrer un rayon de lumière par un trou dans une chambre obscure, et ce que j'ai vérifié » (Livre I, section XIV).

Newton réalise au cours des années 1690 d'intéressantes observations, sans signaler néanmoins la présence de franges à l'intérieur de l'ombre, lorsqu'il présente ses résultats sur la diffraction-inflexion dans la troisième partie de l'Optique.

Christiaan Huygens et les conceptions ondulatoires

À l'inverse de la théorie newtonienne, celle de Huygens s'inscrit pleinement dans le cadre des théories des milieux. Cependant, par son approche très subtile du mode de propagation de la lumière, Huygens renouvelle l'ancien concept géométrique de rayon et dépasse très largement les travaux antérieurs de Thomas Hobbes (1588-1679), Robert Hooke (1635-1703), Isaac Barrow (1630-1677) ou Ignace-Gaston Pardies (1636-1673). En effet, dans le Traité de la lumière (Leyde, 1690), dont les premières rédactions datent de 1677-1678, Huygens compare la lumière au son et, en conséquence, assimile la lumière à la propagation, dans le temps, d'une vibration longitudinale, c'est-à-dire parallèle au rayon, à travers un milieu ou éther matériel. L'analyse du mouvement se produisant dans la matière éthérée conduit Huygens à considérer que tous les points d'une onde — il ne fait pas d'hypothèse sur sa périodicité — peuvent être le siège d'un nouvel ébranlement. Leur enveloppe constitue alors une nouvelle surface d'onde susceptible de se propager indéfiniment : « Il y a encore à considérer dans l'émanation de ces ondes, que chaque particule de la matière, dans laquelle une onde s'étend, ne doit pas communiquer son mouvement seulement à la particule prochaine, qui est dans la ligne droite tirée du point lumineux ; mais qu'elle en donne aussi nécessairement à toutes les autres qui la touchent, et qui s'opposent à son mouvement » (Traité de la lumière, p. 17).

Huygens dégage ainsi le cadre général du célèbre « Principe de Huygens-Fresnel » ou principe de l'enveloppe des ondes élémentaires dont le rôle est si important dans la construction de l'optique de Fresnel et dans la compréhension des phénomènes de diffraction au XIXe siècle, lorsque le développement de l'analyse mathématique permet enfin d'utiliser ce principe de façon pertinente. En effet le modèle proposé par Huygens rend déjà très difficile, à strictement parler, l'interprétation de la propagation rectiligne si l'on ne possède pas une conceptualisation mathématisée adéquate. Newton dans la huitième section de ses Principia intitulée « De la propagation du mouvement dans les fluides » avait déjà soulevé les difficultés liées à la diffusion du mouvement lorsque celui-ci s'effectue dans un fluide ou plus exactement lorsque le fluide sert de support à la transmission du mouvement. Le titre de la Proposition XLII est à cet égard tout à fait révélateur : « Tout mouvement propagé dans un fluide s'éloigne de la ligne droite dans des espaces immobiles ».

S'appuyant toujours sur son modèle théorique Huygens s'attache ensuite à rendre compte de la réfraction. Il est, contrairement à Newton et aux tenants des théories de l'émission, conduit à démontrer, comme Pierre Fermat que la lumière dans le cadre de sa théorie se propage plus vite dans l'air que, par exemple, dans le verre. Ces conséquences divergentes des théories de l'émission et des milieux seront mises à profit dans la première moitié du XIXe siècle pour rejeter, à la suite des expériences d'Hippolyte Fizeau (1819-1896) et de Léon Foucault (1819-1868), les théories de l'émission. En outre, dans la réfraction de Huygens et contrairement par exemple à l'approche hookienne dans la Micrographia, le front d'onde reste perpendiculaire à la direction de propagation.

Huygens consacre le chapitre V de son Traité de la lumière à étudier très longuement, avec beaucoup d'élégance, le phénomène de la double réfraction du spath d'Islande. À cette fin il suppose que deux ondes se propagent avec des vitesses différentes à l'intérieur du spath : l'une ordinaire ou sphérique, l'autre extraordinaire ou elliptique (ellipsoïde de révolution). Il montre alors que la répartition régulière des parties constitutives du spath (réseau rhomboédrique) permet le dédoublement de la vitesse à l'intérieur du cristal et la réfraction des deux ondes conformément aux observations d'Erasme Bartholin.

A la fin de son analyse de la biréfringence Huygens remarque, sans en donner d'interprétation, que les deux rayons issus d'un premier spath n'ont plus relativement à un second les mêmes comportements, et que, suivant les orientations respectives des deux cristaux, le nombre des rayons émergents comme leurs intensités varient.

Quoique Newton ne traite pas du spath d'Islande dans les grandes parties de son Optique, il y consacre cependant, dans le Troisième livre, les Questions 25 et 26. L'opposition existant entre le style de l'optique newtonienne et le style de l'optique hugonienne est saisissante. Newton conclut en effet : « Chaque rayon de lumière a donc deux côtés opposés doués d'une propriété essentielle, d'où dépend la réfraction extraordinaire, et deux autres côtés qui n'ont pas cette propriété [...] » (Optique, traduction de Jean-Paul Marat). Ainsi, de la réflexion partielle à la double réfraction, le rayon lumineux acquiert progressivement de nouvelles propriétés et devient bien complexe.

C'est Etienne-Louis Malus (1775-1812) qui introduit au tout début du XIXe siècle, dans le cadre de sa théorie corpusculariste, le terme de polarisation. Cette théorie, développée quelques années plus tard par Jean-Baptiste Biot (1774-1862), est rapidement supplantée par l'optique ondulatoire fresnelienne reposant sur l'hypothèse de la transversalité des vibrations lumineuses.

Si Huygens a magnifiquement traité de la double réfraction du spath d'Islande, il a, en revanche, laissé de côté l'analyse des phénomènes de la diffraction et des lames minces. Il est remarquable de constater que ces phénomènes, qui seront centraux dans l'élaboration des théories ondulatoires de la lumière au XIXe siècle sont absents des écrits de Huygens. Il n'a, tout simplement, dans le cadre de sa théorie, pu en donner une analyse cohérente et pleinement satisfaisante. Il a donc préféré ne rien présenter à la postérité.

Le dépassement du double aspect de la lumière

Au XVIIIe siècle newtonien et corpusculariste succède, après les expériences de Fizeau et Foucault et les splendides travaux théoriques de Augustin Fresnel (17881827), un XIXe siècle ondulatoire. Celui-ci, tout d'abord marqué par l'hypothétique éther de Fresnel aux propriétés mécaniques difficilement conciliables, est ensuite investi, à partir des années 1870, par la théorie électromagnétique de James Clerk Maxwell (18311879).

Maxwell conclut, sur la base de ses fameuses Equations, que dans le cas d'un signal électromagnétique variable le milieu diélectrique peut être le siège d'ondes transversales dont la vitesse de propagation est similaire à celle de la lumière. Ainsi se trouvent rapprochés l'éther lumineux de Fresnel et l'éther des actions électromagnétiques. Cette intégration de la lumière dans les phénomènes électromagnétiques oriente alors Maxwell vers le délicat problème du mouvement relatif de la terre et de l'éther. Ce problème culmine avec la mise en place en 1887 de la célèbre expérience de Michelson et Morley, expérience qui conduit finalement à conclure qu'il est impossible, au moyen d'une expérience physique quelle qu'elle soit, de détecter le mouvement de la terre par rapport à l'éther. La voie est ouverte pour les théories einsteiniennes.

En 1905, Albert Einstein (18791955) publie simultanément son Mémoire sur l'électrodynamique des corps en mouvement qui pose les bases de la théorie de la relativité et celui sur l'effet photoélectrique qui introduit, en fait, l'hypothèse des quanta de lumière. Ce dernier Mémoire remet donc en question la nature strictement ondulatoire et continue de la lumière défendue au XIXe siècle.

C'est cette « double nature » de la lumière que Louis de Broglie (1892-1987) tente de comprendre et d'interpréter dans ses Recherches sur la théorie des quanta de 1924. Il émet dans sa thèse l'hypothèse que la dualité onde-corpuscule est une propriété générale des objets microscopiques et que la matière présente, comme la lumière, un double aspect ondulatoire et corpusculaire. Cette hypothèse se trouvera très vite confirmée par l'observation de phénomènes de diffraction avec des électrons (Expériences de Davisson et Germer en 1927, de G.P. Thomson en 1928 et de Rupp la même année).

En généralisant la notion d'ondes de matière, Erwin Schrödinger (1887-1961) parvient à l'équation bien connue de propagation de la fonction d'onde représentant un système quantique donné, associé au concept d'amplitude de probabilité qui donne son assise à celui de photon, ni onde ni particule. Finalement, l'élégant formalisme de la théorie quantique est mis en place autour des années 19251930 par Paul Dirac (19021984), Niels Bohr (18851962) et Werner Heisenberg (19011976). Il fixe le cadre à l'intérieur duquel les phénomènes lumineux sont aujourd'hui étudiés.

Références

- Blay (M.), La conceptualisation newtonienne des phénomènes de la couleur, Paris, Vrin 1983.

- Crombie (A.C)., Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science, 1100-1700, Oxford, Clarendon Press, 1971 (première éd., 1953).

- Hall (A.R.), All was light. An Introduction to Newton's Optick, Oxford, Clarendon Press, 1993.

- Maitte (B.), La lumière, Paris, Le Seuil, 1981.

- Ronchi (V.), Histoire de la lumière, Paris A. Colin, 1956.

- Rashed (R.), Géométrie et Dioptrique au Xe siècle. Ibn Sahl, Al-Qûhi et Ibn Al-Haytham, Paris, Les Belles lettres, 1993.

- Sabra (A.I.), Theories of Light from Descartes to Newton, Cambridge University Press, 1981 (première éd. 1967).

- Simon (G.), Le regard, l'être et l'apparence dans l'optique de l'Antiquité, Paris, Le Seuil, 1988.

Dans la même collection

-

L'antimatière existe : je l'ai rencontrée

ThibaultCatherineL' antimatière reste un mystère pour beaucoup d'entre nous. Elle fascine certains, elle fait éventuellement peur à d'autres. Mais, au fait, qu'est-ce que la matière ? Et qu'est-ce que l'antimatière ?

-

Chaos, imprédictibilité, hasard

RuelleDavidLe monde qui nous entoure paraît souvent imprévisible, plein de désordre et de hasard. Une partie de cette complexité du monde est maintenant devenue scientifiquement compréhensible grâce à la théorie

-

Le refroidissement d'atomes par des faisceaux laser

Cohen-TannoudjiClaudeEn utilisant des échanges quasi-résonnants d'énergie, d'impulsion et de moment cinétique entre atomes et photons, il est possible de contrôler au moyen de faisceaux laser la vitesse et la position d

-

Les lasers

GiacobinoElisabethDepuis l'invention du premier laser en 1960, la diversité des lasers en couleurs, taille ou puissance n'a fait que croître. Les plus petits lasers sont si minuscules qu'on ne peut les voir qu'au

-

Les tests et effets de la physique quantique

AspectAlainDepuis son émergence dans les années 1920, la Mécanique Quantique n'a cessé d'interpeller les physiciens par le caractère non intuitif de nombre de ses prédictions. On connaît l'intensité du débat

-

La physique quantique (Serge Haroche)

HarocheSerge"La théorie quantique, centrale à notre compréhension de la nature, introduit en physique microscopique les notions essentielles de superpositions d'états et d'intrication quantique, qui nous

-

Pourquoi les particules ont une masse ?

TreilleDanielLe monde des particules élémentaires et de leurs interactions est décrit par ce qu'on appelle le Modèle Standard. L'auteur rappellera les propriétés des constituants de la matière, et les mystères qui

-

Suivre les réactions entre les atomes en les photographiant avec des lasers

MartinJean-Louis"Les progrès de l'optique ont conduit à des avancées significatives dans la connaissance du monde du vivant. Le développement des lasers impulsionnels n'a pas échappé à cette règle. Il a permis de

-

Jusqu'où peut-on produire des noyaux atomiques ?

FlocardHubertProduire des noyaux atomiques revêt aujourd'hui une importance considérable. Ces noyaux, le plus souvent instables, ont de nombreuses applications. Ils sont utilisés en imagerie médicale, dans des

-

Qu'est-ce qu'une particule ? (les interactions des particules)

NeveuxAndréEn principe, une particule élémentaire est un constituant de la matière (électron par exemple) ou du rayonnement (photon) qui n'est composé d'aucun autre constituant plus élémentaire. Une particule

-

Les limites de la connaissance physique

Lévy-LeblondJean-MarcIl n'est pas indifférent que dans ce cycle de conférences sur "tous les savoirs", la question des limites de la connaissance n'ait été posée qu'à la physique. C'est sans doute son statut implicite de

Sur le même thème

-

-

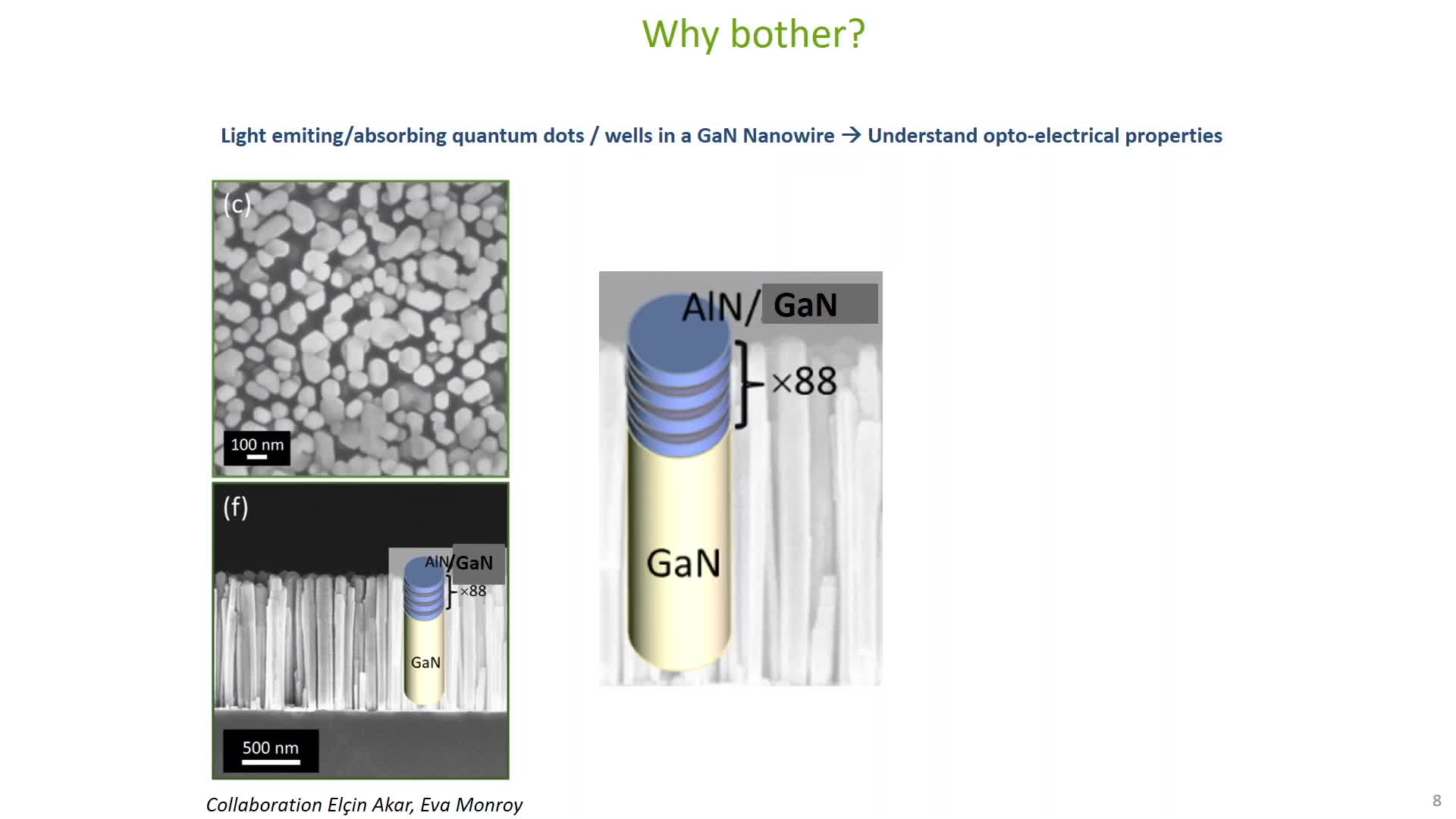

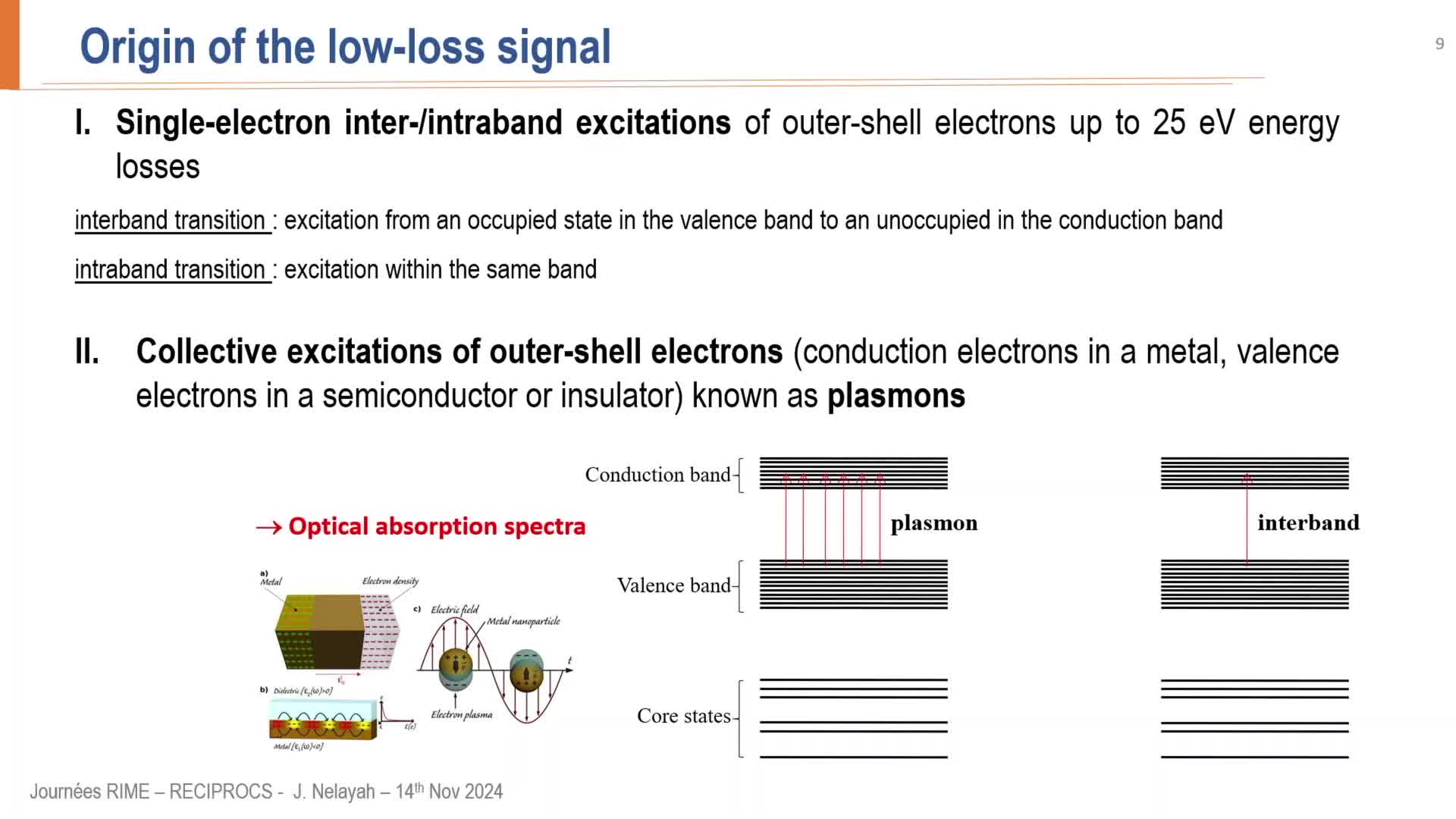

EELS, principe et application à l’étude des nanomatériaux inorganiques

NelayahJaysenEELS, principe et application à l’étude des nanomatériaux inorganiques

-

-

Nanoscale structural heterogeneity of crystalline carbohydrates

OgawaYuNanoscale structural heterogeneity of crystalline carbohydrates

-

-

-

Complémentarité diffraction électronique - diffraction des rayons X appliqués aux protéines

HoussetDominiqueComplémentarité diffraction électronique - diffraction des rayons X appliqués aux protéines

-

-

Analyse structurale par 4D-STEM d’échantillons astéroidaux

JacobDamienAnalyse structurale par 4D-STEM d’échantillons astéroidaux

-

4 - Les Smartphones / Mesurer la taille des pixels par diffraction

DelabreUlysseSession 5 - Les capteurs et outils du Smartphone Nous revenons dans cette partie sur la mesure de la taille des pixels par diffraction Nous avons utilisé le montage qui est présenté ici. A droite

- Diffraction

- Physique moderne (nature physique de la matière ; physique atomique, moléculaire, nucléaire, quantique)

- Cinématique (accélération, mouvement considéré indépendamment de la force et de la masse, mouvement linéaire et relatif, quantités vectorielles, recherche d'une cible mobile, vitesse)

- Applications particulières de la lumière et des phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet (applications optiques, spectroscopie)

- Pixel

-

3 - CD, DVD, Blu-ray / L'origine de la diffraction

OberléJeanSession 4 - La diffraction Pour expliquer le comportement lumineux d'un disque optique éclairé par une lumière blanche ou monochromatique, il est nécessaire d'aborder le phénomène physique de la

-

11 - CD, DVD, Blu-ray / Le calcul d'incertitude (complément)

AbrahamEmmanuelSession 4 - Application de la diffraction aux CD, DVD, Blu-ray Ce complément, de niveau Expert, n’est pas indispensable pour la compréhension de la physique des supports optiques, mais il permet de