Notice

"De la nature « quand même ». Dénaturalisation ou retour du biologique ?", semi-plénière avec la participation de Jeanette Edwards, Corinne Fortier et Dominique Memmi

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

De la nature « quand même ». Dénaturalisation ou retour dubiologique ?

Coordination : Dominique Memmi (CNRS - CSU), Gilles Raveneau (Université de Paris OuestNanterre, LESC, Cersm), Emmanuel Taïeb (Sciences Po Lyon, TRIANGLE)

Intervenants :

- Jeanette Edwards, professeur d’anthropologie sociale à l’Université de Manchester. Sontravail de terrain sur les milieux modestes du nord de l’Angleterre lui a permis de mettre à jour la façon, notamment, dont est pensée la filiation et dont sont appropriées les technologies de procréation assistées. Elle s’intéresse actuellement à « l’imagination généalogique » (y compris la passion contemporaine pour l’histoire de la famille et la recherche généalogique).

- Corinne Fortier, anthropologue au CNRS. Membre du Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS-EHESS-Collège de France), elle travaille sur les thématiques du corps, de la sexualité, du genre et de la filiation. Elle a mené une longue recherche de terrain sur les procréations médicalement assistées où se pose avec acuité la problématique du rapport à lanature et où se révèlent des représentations implicites profondes et largement partagées sur la procréation,la différence des sexes et la parenté.

- Dominique Memmi, directrice de recherche au CNRS. Ses thèmes de recherche sont : l’administration sociale de la naissance et de la mort au seinde la biopolitique contemporaine ; la naturalisation des questions sociales et politiques et le rôle qu’y jouele corps aujourd’hui ; le «corps» comme objet des sciences sociales.

Un débat récurrent en sciences sociales oppose constructivisme et naturalisme. Sous le poids d’enjeux politiques très actuels (la question du mariage pour tous, par exemple), il tend à se raviver aujourd’hui, et à radicaliser cette opposition. Or les faits la rendent en partie artificielle et obligent à la poser en d’autres termes.

Car, aux deux extrémités de l’existence, un bouleversement anthropologique majeur a affecté un certain nombre de pratiques sociales traditionnelles depuis le milieu du XXe siècle : désaffection exponentielle de l’inhumation au profit de la crémation, expansion simultanée du don d’organes, sacrifice d’enfants in utero à la faveur d’interruptions « volontaires » et « médicales » de grossesse (1975 en France), expansion des procréations artificielles… Au total, artificialisation de la procréation, dissociation radicale entre engendrement et activité sexuelle (fivette), voire entre engendrement et grossesse (GPA), et plus généralement maîtrise radicale par les individus de leur donné corporel (crémation, don d’organes, IVG) : à partir de la fin des années 70, le corps, comme donné de nature, semble devoir cesser d’être un destin.

Mais tout se passe alors comme si partout dans le monde social apparaissaient des agents acharnés à préserver « de la nature quand même » dans les pratiques sociales. C’est particulièrement net à propos de la reproduction, et tout particulièrement chez les professionnels, dans le cas de l’insémination avec donneur dans le monde, par exemple, comme en témoignera ici Corinne Fortier. Mais cela se vérifie aussi chez les profanes eux-mêmes, c’est-à-dire les usagers des nouvelles techniques comme des nouvelles formes de filiation, y compris dans les classes populaires, comme en témoignera Jeanette Edwards. Et ce phénomène touche autant la fin de vie que son début, l’administration du corps mourant et mort que celle du corps procréateur, comme en témoignera Dominique Memmi.

L’observation des pratiques sociales nous apprend donc que l’administration de l’antinomie nature/social aujourd’hui sécrète, plus que jamais, une inventivité sociale considérable, au coeur même des filiations les plus artificielles et des innovations biomédicales les plus sophistiquées. Le flot de l’histoire ne repassant jamais deux fois sous le même pont, on se refusera à parler de « retour ». Quels sont donc au total les types de « naturalité » qui ont droit de cité, chez les professionnels et profanes de nos sociétés occidentales contemporaines ? Au regard de l’observateur attentif, entre naturalisme et constructivisme ordinaires, et à travers des pratiques sociales concrètes, c’est un nouveau compromis idéologique et social qui se dessine. Quel est-t-il? Le décrire désormais avec finesse, et pour cela, rompre tant avec l’abstraction du débat « purement » épistémologique qu’avec les simplifications trop généralistes du débat politique, nous paraît aujourd’hui une des tâches prioritaires des sciences sociales.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Sur le même thème

-

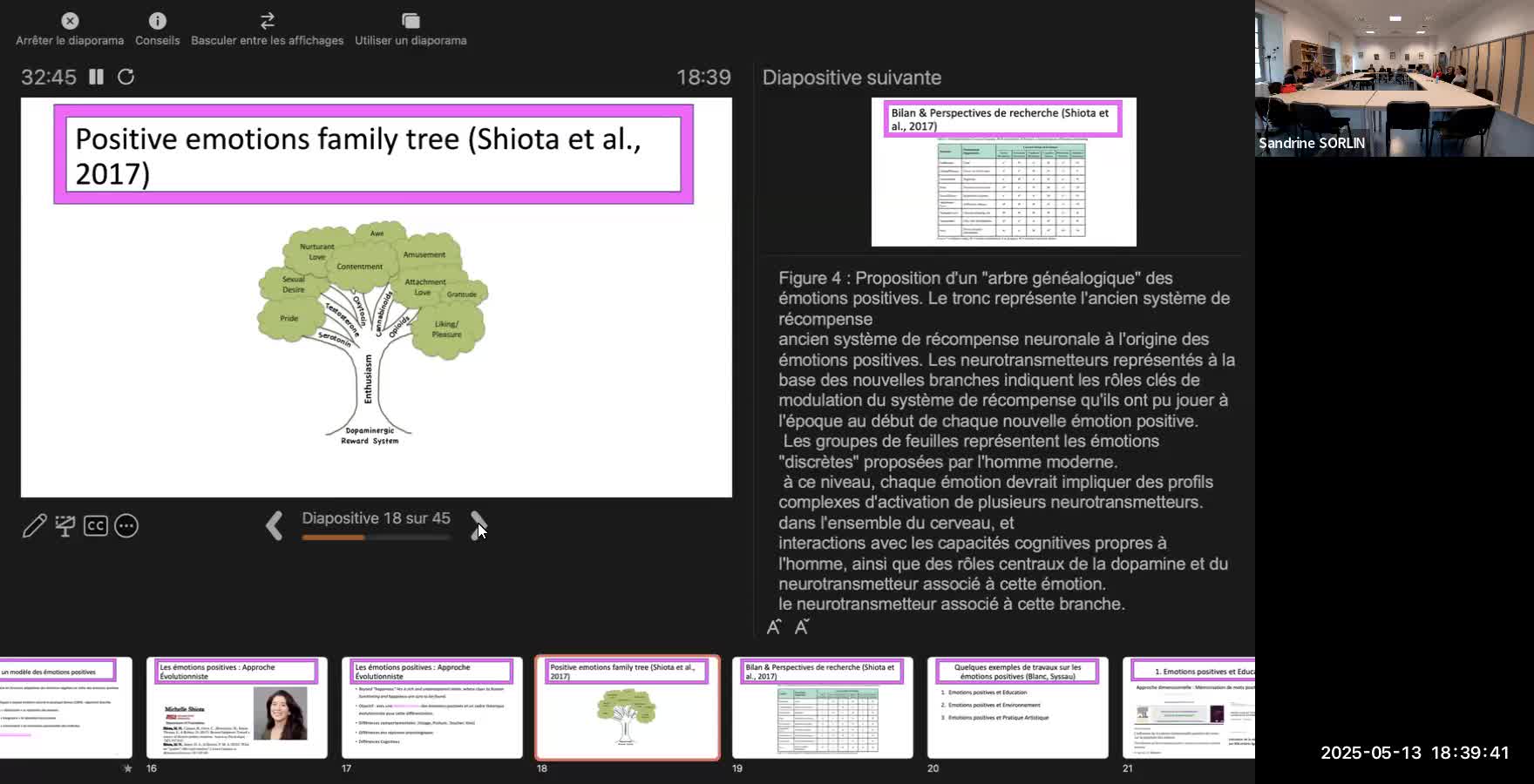

"Les émotions positives", Arielle Syssau et Nathalie Blanc, UMPV

BlancNathalieSyssauArielleLes émotions sont au cœur du séminaire qui sera l’occasion de balayer l’apport de la psychologie à la compréhension de leurs interactions avec la cognition.

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 5

LaugierSandraProtestaAmarFerrandAnnieJaoulMélanieGrannisTanguyVázquezLydiaFalquetJulesHatemGhadaCinquième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 4

FalquetJulesJaoulMélanieGrannisTanguyQuatrième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 3

IbeasJuan ManuelVázquezLydiaTroisième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 1

FraisseGenevièvePollet RouyerFrédériquePena LópezClaudiaPremière session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 2

LeguilClotildeSantelliEmmanuelleDeuxième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH.

-

Les tout-petits ? Pas touche ! Partie 3

ColinLucetteChicharroGladysLe DûMaïMemmiDominiqueLeroyGhislainCe séminaire vise à rendre raison depuis 18 ans de la floraison saisissante depuis le milieu des années 90 en histoire, sociologie, anthropologie, droit, sciences politiques, d’ouvrages consacrés aux

-

Programmes de recherche qui mobilisent des collectifs pluridisciplinaires autour de l’étude des con…

Hidri NeysOumayaProfilletLucasLes activités physiques sont devenues une thématique importante dans de nombreuses productions culturelles à destination des jeunes générations, que ce soit au sein des images fixes des albums qu’ils

-

Un corps à nous - Luttes féministes pour la réappropriation du corps

QuéréLucileConférence en lien avec : La semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles

-

Contrôle du corps des femmes dans le droit romain (IIe-Ier siècles av. J.-C.)

DuboulozJulienMare Nostrum (Entretien radiophonique)

-

Transamerican Art Pioneers, Part 1: Ana Mendieta

LefrançoisFrédéricCe podcast rassemble des entretiens, des conférences et des discussions sur les pionniers de l'art transaméricain qui ont émigré aux États-Unis, dans les Caraïbes ou dans d'autres parties des

-

Scènes contestataires de la métropolisation : expressions, circulations et instrumentalisation

GarnierLucile EliseBoniccoCélineSession 2 : Cette proposition de Lucile Garnier invite à explorer la notion de « scène » contestataire de la métropolisation entre Nantes et Grenoble.