Notice

Entretien Michel Lequenne 2012

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Michel Lequenne est entré à 17 ans dans les Auberges de jeunesse (en 1938, groupe du Havre), le chaos des discussions qui s'y déroulent lui ouvrent de nouveaux horizons. Les procès de Moscou, la lecture de Faux Passeports de Charles Plisnier, enfin des récits de la guerre d'Espagne par un ami de la famille, lui ont ouvert les yeux sur le stalinisme dès cette date.

Après l'exode, au Mans, il découvre en 1940 le programme des Jeunes équipes unies pour une nouvelle économie sociale (JEUNES) de la gauche abondanciste.

En novembre, il participe au congrès clandestin du Centre laïque des Auberges de la jeunesse (CLAJ) et se lie avec un ajiste de ces JEUNES, Henri Thomas, qui deviendra trotskiste à la fin de 1942 dans le Groupe Octobre créé par Henri Molinier. Il le retrouve à Paris, au début de 1943, alors qu'il est réfractaire au STO (Service du Travail obligatoire), qui lui fait lire les brochures et tracts trotskistes. Michel Lequenne adhère aussitôt au Groupe Octobre, organisé clandestinement en triangle. Ne pouvant rester à Paris, il rejoint un groupe d'autres ajistes réfractaires de la région de Dreux, y travaille comme ouvrier agricole. Mais ses papiers mal falsifiés l'obligent à une nouvelle fuite. Enfin il parvient, avec de faux papiers qui le rajeunissent de cinq ans, à trouver asile et travail de comptable dans une usine laitière du Loir-et-Cher. Il constitue là un groupe de jeunes, filles et garçons, dont presque tous les membres devinrent membre du Parti communiste internationaliste (PCI) après la Libération. Il a fait connaissance très fortuitement - dans un passage à Paris, avec un autre trotskiste, Hoang Don Tri (fondateur du groupe trotskiste vietnamien). Cela sera le début d'une amitié à vie.

Les arrestations, en février 1944, survenues en plein processus d'unification des trois formations trotskystes clandestines dans le PCI, coupent son contact avec le Groupe Octobre. Il regagne alors Paris en juin, retrouve le contact, et il est intégré à la nouvelle organisation. Muni de nouveaux faux papiers, son organisation l'envoie travailler comme terrassier sur les chantiers de la SNCF de La Chapelle, où son travail clandestin faitde lui, à la Libération, le principal responsable syndical de son chantier, puis le secrétaire de l'assemblée inter-chantiers, enfin un des deux membres du Comité d'entreprise national de la Société qui l'emploie. Il aura pour premier responsable de cellule Raymond Gorin, (futur grand professeur de médecine pédiatrique), où il se trouve aussi avec Hélène Gorin ainsi qu'avec Cécile Molinier, fille d'Henri Molinier (qui deviendront tous ses amis).

En 1946, il est libéré de son travail sur les chantiers du bâtiment, où le PCF avait réussi à le démasquer, en devenant permanent de la direction régionale parisienne du PCI. Au début de l'année, il est élu membre suppléant du comité central, recommandé par Marcel Gibelin et Marcel Bleibtreu. Il appartient à la "gauche" du parti, dont Pierre Frank est alors le principal dirigeant.

Une particularité du PCI est l'importance du nombre de femmes qui y militent et sont membres de la direction. Michel Lequenne mentionne parmi ces dirigeantes, déjà militantes pendant la Guerre, Simonne Minguet, Lili Bleibtreu, Jeanne Danos, et l'ancienne Michèle Mestre (Lucienne Abraham).

Il y mentionne aussi un goût vif de l'humour qui tenait à la liaison du trotskisme avec le surréalisme (bien manifesté par les dessins de Roger Foirier), et des réunions de détente où venaient des artistes comme Roger Blin, Marianne Oswald et Raymond Bussières, anciens, avant la Guerre mondiale, du Groupe Octobre de Prévert. Autre particularité, par rapport à tous les autres partis : les ruptures du Parti étant politiques, elles n'empêchaient pas de se retrouver parfois, sans inimitié (pour Michel Lequenne avec Yvan Craipeau, Essel, Grimblat, Dalmas de Polignac), voire politiquement,comme précisément et plus profondément, avec Jean-René Chauvin.

Au congrès de l'été 1946, Lequenne est devenu membre titulaire du comité central, mais la direction passe à l'aile dite "de droite"" d'Yvan Craipeau, Paul Parisot et Albert Demazières (et de Jean-René Chauvin). Au début de l'année 1947, la direction revient à l'aile "gauche", et la droite est exclue pour sa ligne d'entrée au RDR (Rassemblement démocratique révolutionnaire) fondé par David Rousset et Jean-Paul Sartre. Marcel Gibelin reprend la direction de La Vérité, organe du parti, où il avait déjà fait écrire Michel Lequenne, et où son activité de journaliste politique se développe et devient encore plus importante quand la direction du journal passe à Marcel Bleibtreu, qui fait de lui son adjoint.

Depuis 1947, il travaille dans l'édition, aux Éditions du Pré-au Clercs, où l'a fait entrer Jean Malaquais. Il y côtoie,entre autres, Jacques Prévert, André Verdet et Julien Blanc.

De 1948 à 1950, la rupture de la Yougoslavie avec l'URSS est au centre de son activité, et la lutte face aux militants du PCF est brutale (énorme bagarre lors de meeting à la salle des sociétés savantes). Le comité central du PCI lui confie la responsabilité de la brigade Jean Jaurès, première de celles envoyées en Yougoslavie, aux fins de travail et d'enquête. C'est également en 1950 qu'il devint secrétaire de rédaction de la revue Contemporains, dirigée par Clara Malraux, créée par des intellectuels qui rompaient avec le PCF sur l'affaire yougoslave, dont Jean Cassou, Jean Duvignaud, Claude Aveline et Louis Martin-Chauffier.

La scission de 1953, très importante aux yeux de Michel Lequenne, n'est pas abordée dans cette video. Après que la majorité du PCI, qui est la section française de la IVe Internationale en ait été exclue, puis que Lambert (Pierre Boussel) en ait pris la direction et ait à son tour exclu la tendance Bleibtreu Lequenne, nous retrouvons rapidement Michel Lequenne en 1955, lorsque cette tendance constitue le groupe GBL (Groupe bolchevik-léniniste) qui décide en 1956 d'entrer dans la Nouvelle gauche (NG) qui vient de se constituer. Celle-ci fusionne peu après avec le Mouvement de libération du peuple (MLP) pour former l'Union de la gauche socialiste (UGS) qui ne tolérait plus la double appartenance. Le GBL se dissout alors, et devient rédaction de la revue Tribune marxiste. C'est dans l'UGS que Michel Lequenne retrouve Jean-René Chauvin, qui refusera de participer à la nouvelle fusion de l'UGS avec le PSA (minorité de gauche du PS) en avril 1960. Tribune Marxiste devient la Revue marxiste, qui cesse après deux numéros. Michel Lequenne prend l'initiative, avec Albert Roux, de fonder une Tendance socialiste révolutionnaire dans le PSU, où il rassemble de nombreux anciens du PCI qui ont suivi des parcours politique différents, dont certains membres de la minorité du PCI devenue section de l'Internationale. Des discussions aboutiront au retour de Lequenne avec la plupart des anciens du GBL (mais pas Marcel Bleibtreu) et des militants gagnés dans le PSU, dans ce PCI, donc un retour dans la IVe Internationale.

Immédiatement, il devient membre du Comité central et du Bureau politique de ce PCI, bientôt directeur de son journal, et en 1966 deviendra membre du Comité exécutif de l'Internationale.

Pendant cette période, Michel Lequenne sera un des créateurs d'un Comité Pérou, formé pour la libération d'Hugo Blanco (Jean-René Chauvin participa également à ce comité).

Après un retrait à la base post-68. Michel Lequenne revient au comité central de la Ligue, et à plusieurs reprises au bureau politique, mais plus souvent minoritaire. Enfin il occupe à nouveau des postes dans la direction de l'Internationale. En 1973, il forma une tendance, dite T3, qui se renouvela presque constamment jusqu'à sa démission de la Ligue en 1988.

(Jean-René Chauvin qui, a plusieurs reprises, entra dans le Ligue et en sortit, fut alors membre de la T3).

En 1975, Lequenne fut un des fondateurs de la revue théorique de la LCR, Critique communiste, membre de sa direction pendant plusieurs années, et en resta rédacteur après sa démission et jusqu'à la fin de cette revue.

À 92 ans (en début d'année 2013), il poursuit sa vie politique, essentiellement par la finition de livres, somme de tous ses travaux.

La production écrite de Michel Lequenne, journalistique, d'études et de livres, est considérable, couvrant des domaines aussi variés que la politique française et internationale, l'art, la littérature, et l'histoire ancienne et moderne, la philosophie...

Nous n'avons abordé dans ce résumé que quelques étapes de son parcours politique, sans mentionner ses responsabilités très nombreuses dans le cadre des ses activités militantes

et littéraires.

Cette video s'inscrit dans une série de videos retraçant le parcours de Jean-René Chauvin, et par là-même, le contexte politique et social dans lequel il a évolué. Vidéo produite par le Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle (Unité mixte de recherche, CNRS / Université Paris1) et réalisée par Jeanne Menjoulet, à l'occasion de cet entretien. Le CHS est un centre de recherche en histoire sociale (CNRS / Université Paris 1) où sont conservées des archives de militants, notamment le fonds Jean-René Chauvin .Entretien avec Michel Lequenne, réalisé par Jeanne Menjoulet au cours de l'année 2012 pour le CHS (Centre d'Histoire Sociale).

Sur le même thème

-

Quand la BD reveille l'Antiquité

LonniMarieGallegoJulieDans ce neuvième épisode, Marie Lonni a pu échanger avec Julie Gallego.

-

Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.

Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Interview d'Aleksandr Musin dans le cadre du Programme PAUSE

MusinAleksandr EvgenʹevičLe CRAHAM accueille depuis le début du mois de mars 2023 Aleksandr Musin, dans le cadre d'un programme d’accueil de chercheurs en exil piloté par le Collège de France. A. Musin présentera ses

-

-

Usages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

PignotManonUsages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

-

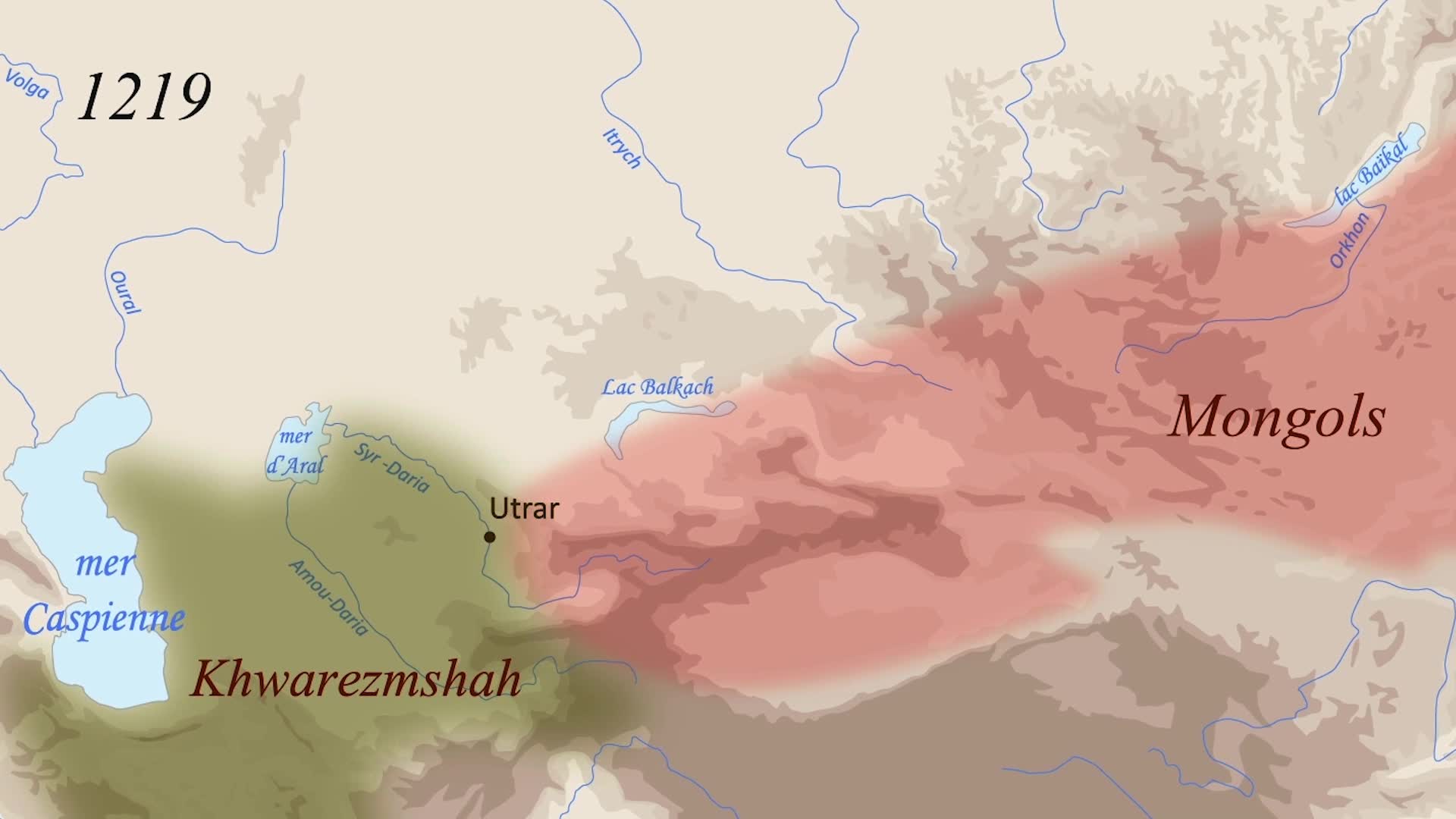

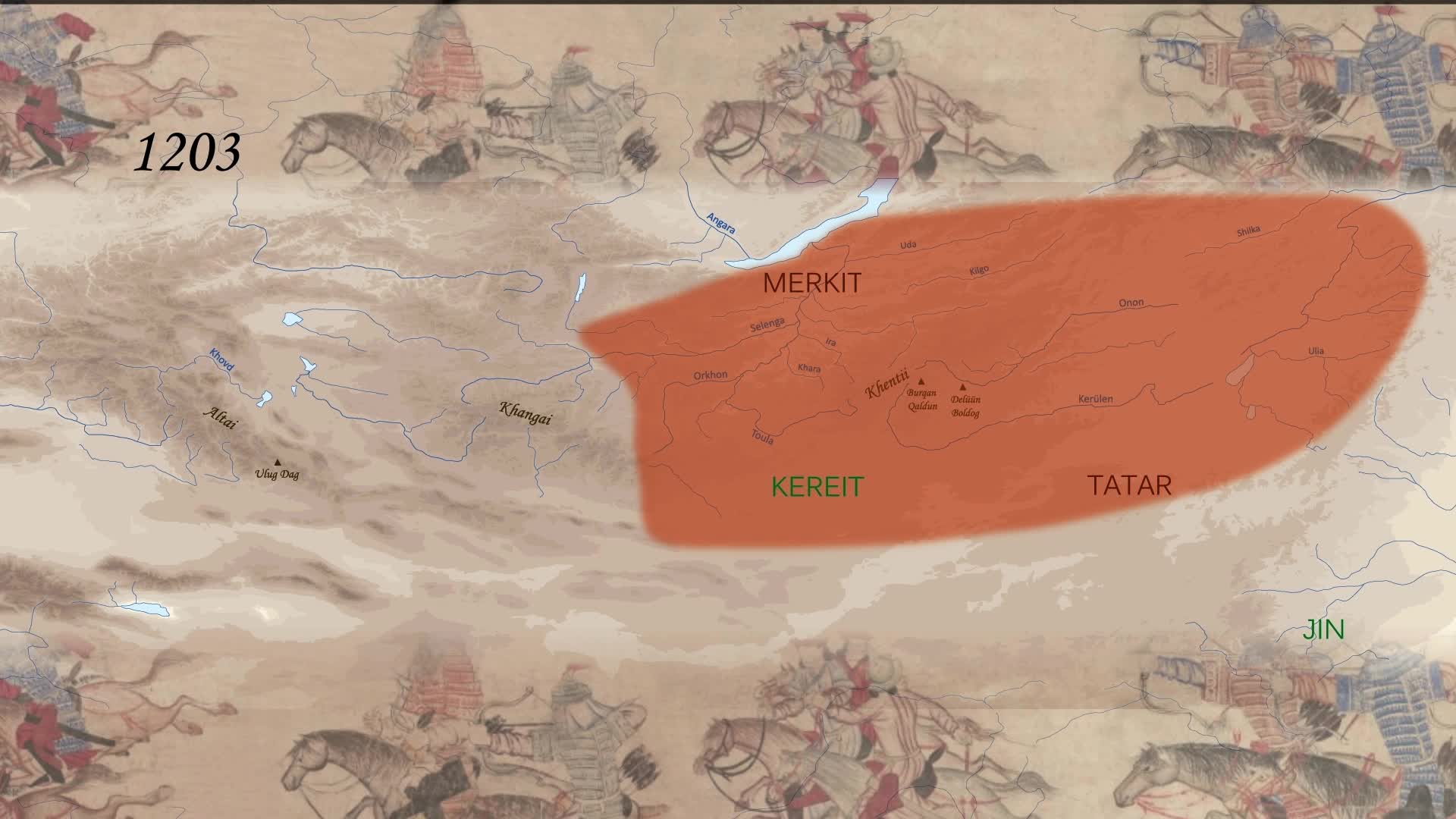

Empire mongol 3/3 : les campagnes de Gengis Khan (1206-1227)

FavereauMarieLa construction de l'empire mongol du XIIIe siècle reliant la Chine à l'Europe sous l'égide de Gengis Khan. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans

-

Empire mongol 2/3 : l'unification des nomades de la steppe

FavereauMarieL'histoire de l'unification des tribus mongols de la grande steppe par Gengis Khan. Prémices de l'empire mongol du XIIIe siècle. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des

-

Empire mongol 1/3 : la grande steppe

FavereauMarieVidéo présentant la grande steppe berceau de l'Empire mongol. Elle approfondit un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans médiévaux" , Denoix, S. et Renel H. (éds.), Paris, Cnrs

-

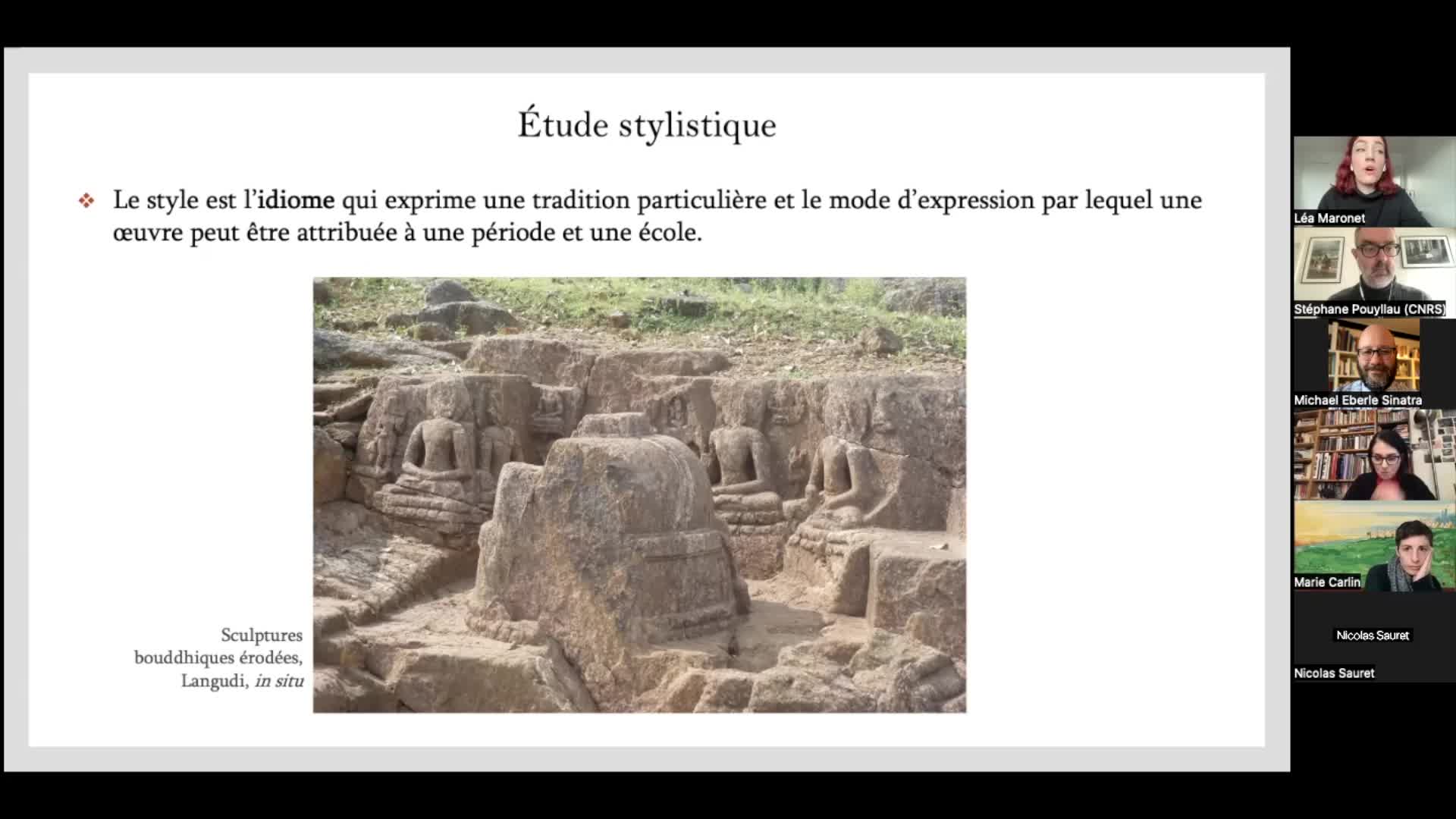

Séminaire HN Lab 1 : Le HTR appliqué à l’histoire de l’Art : présentation du travail de Léa Marone…

Le HN Lab propose un séminaire de recherche qui prend la forme d’une présentation de problématiques théoriques ou pratiques, de présentations de réalisations (achevées ou en cours) d’une durée de 30

-

L'Empire Plantagenêt : dynastie, gouvernement et idéologie

AurellMartinConférence de Martin Aurell dans le cadre de l'Université inter-âges de l'université de Poitiers

-

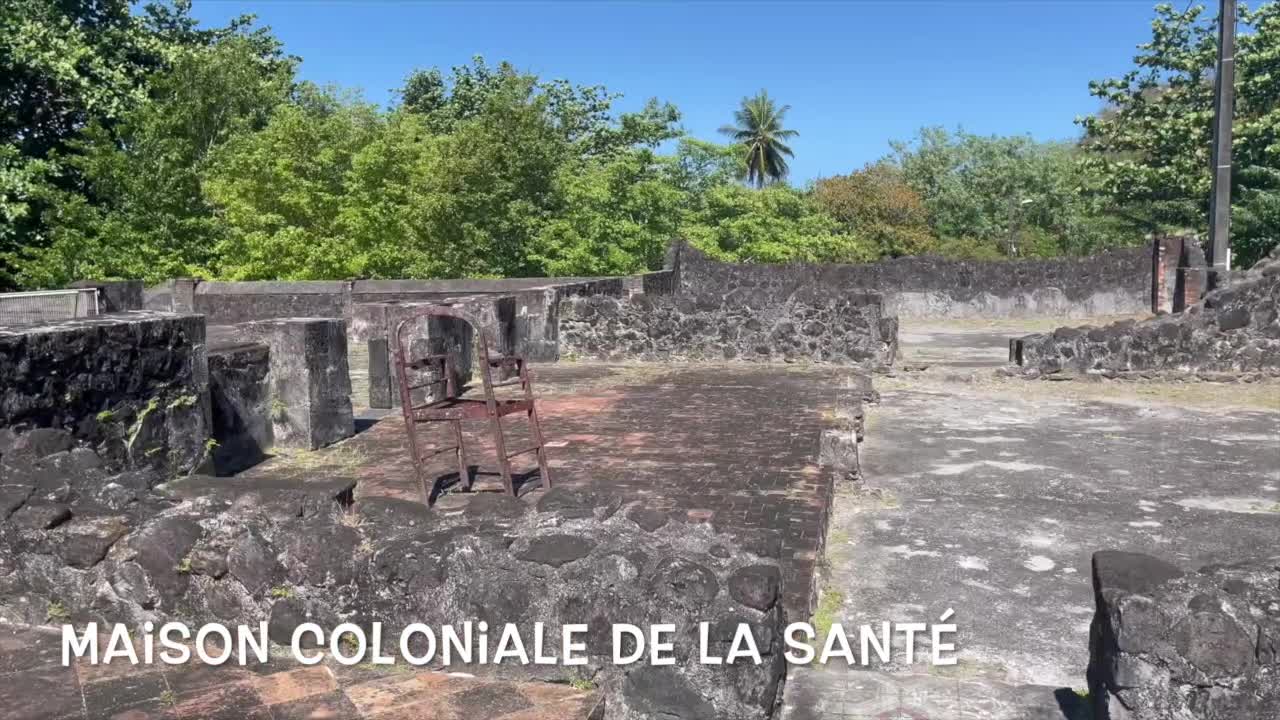

SÉANCE CONFÉRENCE 1. L'ORGANISATION DU PRENDRE SOIN

CapuanoChristopheSéance conférence 1 : L'organisation du prendre soin" Une approche historique du prendre soin

-

De l'arbre fruitier au verger nourricier

GuillerminPascalePascale Guillermin, maître de conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, parle dans cette vidéo de l'évolution, au cours du temps, du regard et des techniques liés aux arbres fruitiers.