Notice

Le château de Joux (Doubs), au carrefour de l'histoire et de la géographie

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

par Laurène Mansuy-Gibey, directrice du château de Joux et du musée de Pontarlier

avec Valentin Métral, doctorant en archéologie, université de Franche-Comté, laboratoire de chrono-environnement UMR 6249.

_________________________

Le site du château de Joux s’inscrit dans l’histoire, et peut-être même dans la protohistoire !, compte tenu de sa position géographique, dans une faille géologique de la chaîne du Jura, position qui permet de circuler sans passer un col… En tout cas, les premières archives retrouvées datent du 11e siècle, quasi cent ans. Il est fait d’enceintes successives, et au 15e siècle il y avait déjà trois enceintes.

En effet, à la fin du Moyen-Âge, en 1454, le duc de Bourgogne l’achète à son seigneur : au moment d’une période troublée, pendant le conflit Bourgogne-Armagnac, Joux l’intéresse pour des raisons géographiques – au croisement des routes vers l’Allemagne, vers les Flandres, vers les foires de Champagne, vers l’Italie du Nord –, et pour des raisons militaires : il y place le comte de Neuchâtel, dans ce qui devient une garnison militaire. Aux mains des Habsbourg par la suite, il faut attendre sa conquête par Louis XVI en 1678 (Traité de Nimègue) pour qu’il intègre le royaume de France.

Sous Louis XIV, Vauban, peu enthousiasmé au départ par la construction existante de Joux, va y engager de très importants travaux (ex. un puits de 157 m de profondeur et de 3m80 de circonférence), afin qu’il puisse abriter une garnison de défense de 500 hommes. La tactique de Vauban est aussi de cacher les enceintes supérieures successives, afin de tromper l’ennemi, qui d'en bas ne comprend pas l’ensemble de la fortification.

Joux n’est pas seul sur le passage, de l’autre côté trône le fort Malher, sur la montagne du Larmont ; il est construit au 19esiècle car les Autrichiens, depuis Larmont, avaient en 1813 menacé le territoire et tiré sur Joux et Pontarlier.

À la toute fin de la guerre franco-prussienne de 1870, l’armée de l’Est du général Bourbaki (1816-1897) est en déroute, de Belfort à Pontarlier. Elle négocie avec la Suisse (pays neutre) un internement – une retraite sans armes –, tous les cantons suisses accueilleront « des Bourbakis ». Le château de Joux protège cette retraite le 31 janvier 1871.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort résiste quelques jours après l'annonce de l'armistice, jusqu’au 24 juin 1940, mais est occupé par les Allemands jusqu’en 1944. Il sera démilitarisé juste après la Libération et ouvert à la visite en 1948.

_______________________________

Valentin Métral explique sa thèse en cours sur l'archéologie du bâti : comprendre l’évolution du château de Joux depuis son édification en 1034, jusqu’aux dernières modernisations, années 1940. Par la suite (après la démilitarisation), il 'y a bien sûr plus de nouvelles constructions de fortifications — uniquement des réparations et des consolidations, comme actuellement.

_______________________________

La vidéo se conclut par la tragédie — parmi d'autres liées à Bonaparte premier consul puis empereur — de l'emprisonnement et de la mort à Joux de Toussaint-Louverture. Le général haïtien avait été capturé par traîtrise par les troupes napoléoniennes à Saint-Domingue, et transporté par bateau, sur le continent, puis à l’est de la France à Joux en août 1802, loin de tout port par lequel il pourrait s’échapper. Quasi soixantenaire à l’époque, il tombe rapidement malade avec le froid et l’humidité – par ailleurs ses rations diminuent. Il meurt neuf mois plus tard, en mars 1803.

_______________________________

Le château de Joux – et la tragédie Toussaint-Louverture – a fait l’objet d’un passage dans l’émission de Stéphane Bern en mai 2021 ; il bénéficie consécutivement d’un soutien financier du Loto du Patrimoine (DRAC, et des mécènes privés), pour la poursuite des travaux et l'installation d'un musée d'art haïtien (œuvres contemporaines).

----------------------------------------------------

Réalisation de la vidéo : Luca Rechsteiner (videoprod.ch)

Transcription et analyse ci-dessus de la vidéo : A. Moatti (dir.éd. cultureGnum)

(vignette de couverture Patrick Giraud, WikiCommons)

Nous remercions Marc Foglia de nous avoir mis en contact avec la direction du Musée-Château de Joux.

Thème

Sur le même thème

-

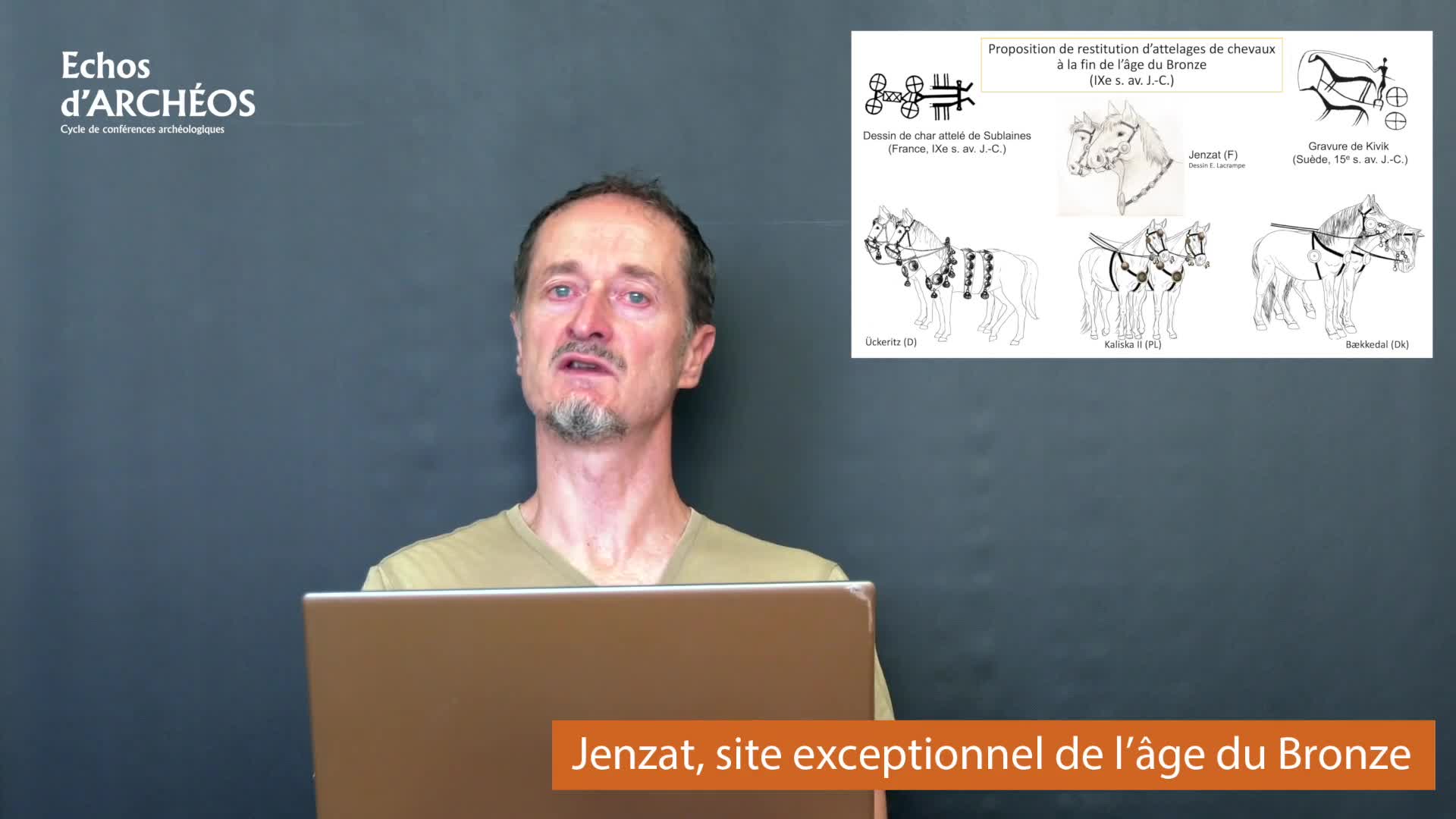

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

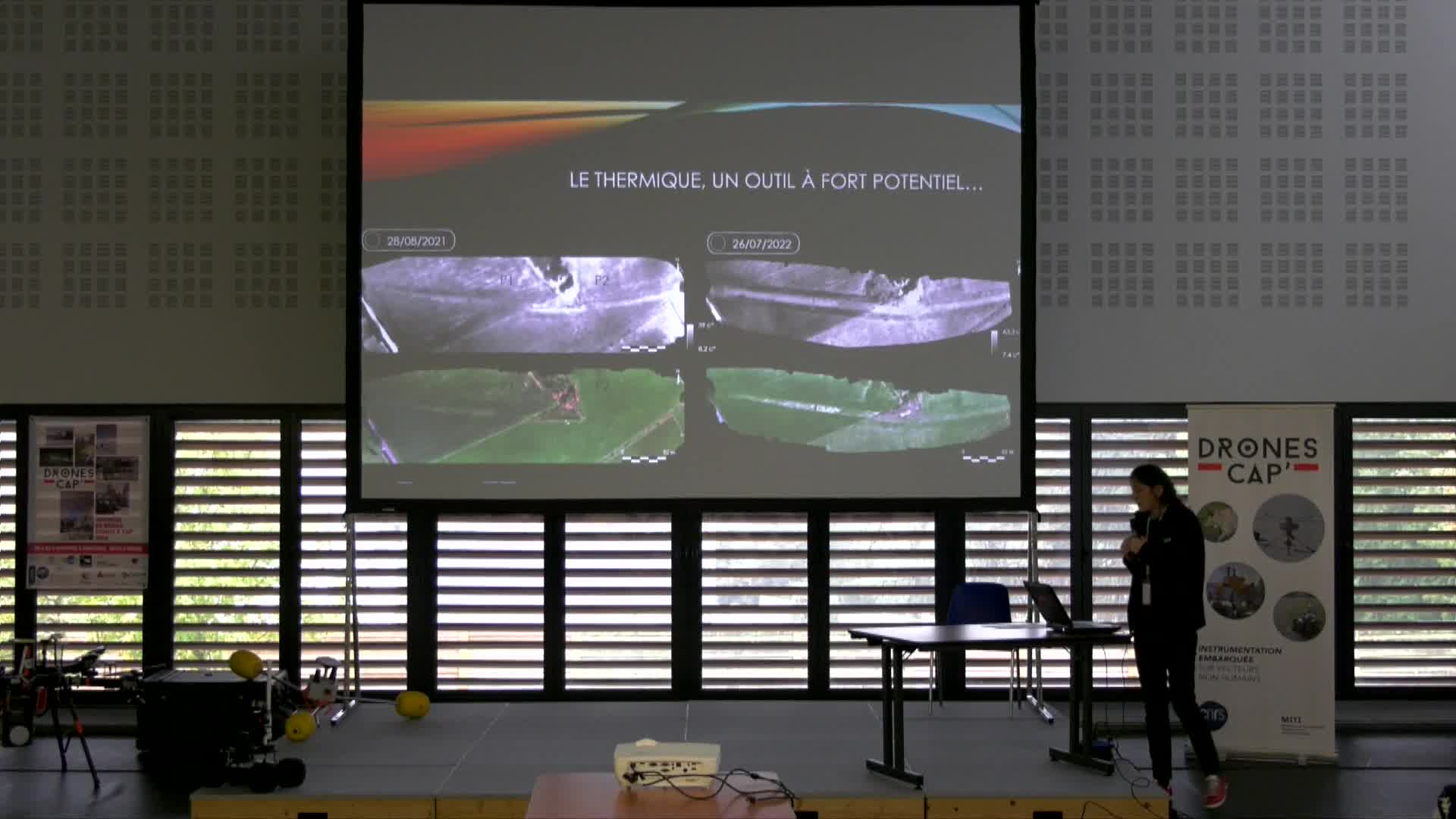

Prospection thermique par drone en Archéologie - Journées Drones et Cap' 2023

FovetEliseVoldoireOlivierVautierFranckToumazetFrédéricDackoMarionČučkovićZoranCette communication présente les premiers résultats d’une étude en cours sur la reconnaissance des vestiges archéologiques via des capteurs thermiques embarqués sur drone. L’utilisation de cette

-

Gergovie 2024 / Épisode # 2 : « Former les archéologues de demain... »

DackoMarionDuriezMathildeDans ce second épisode de la série Gergovie 2024 : rappel de la dimension pédagogique de la fouille programmée du Quartier des Artisans et zoom sur une formation en relevé du bâti...

-

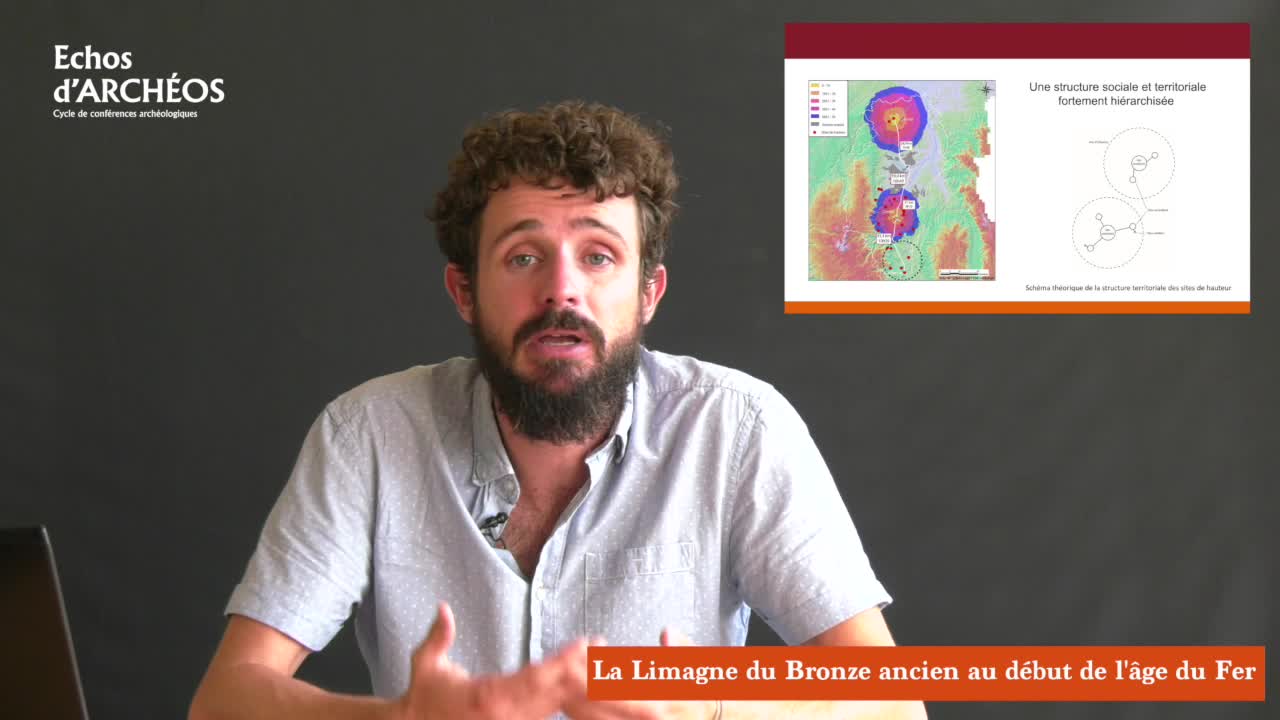

Florian Couderc - Habitats et nécropoles du Bronze ancien au début de l'âge du Fer : 1500 ans d'his…

CoudercFlorianLe jeudi 15 septembre 2022, à 20h30, sur Facebook, Page Musée de Gergovie, Florian Couderc, Docteur en archéologie protohistorique (UMR 8215 Trajectoire/UMR 5608 TRACES), a présenté une conférence

-

Introduction. L’Ornementation Architecturale des Gaules, projet d’ANR OrAG

TardyDominiqueRencontre-Atelier de l' ANR Ornementation Architecturale des Gaules. A l’heure du numérique, « Quelles mesures pour la mesure ? ». Le relevé des blocs d’architecture décorés et l’apport des outils

-

Le château de Caen, de la forteresse ducale à la caserne Lefebvre (XIe-XIXe s.). Étude architectura…

GottfroisAlbanLe château de Caen a fait l'objet de recherches importantes depuis les années 1950 mais de nombreux pans de son histoire n'ont pas encore été étudiés, malgré une documentation textuelle et

-

La notion de l'espace et du territoire dans les sociétés rurales et nomades du Néolithique

KowalewskaHannaAprès avoir évoqué son parcours scientifique, Hanna KOWALEWSKA-MARSZALEK revient sur les structures d'habitat et l'organisation de l'espace des différentes civilisations du Néolithique en Europe