Notice

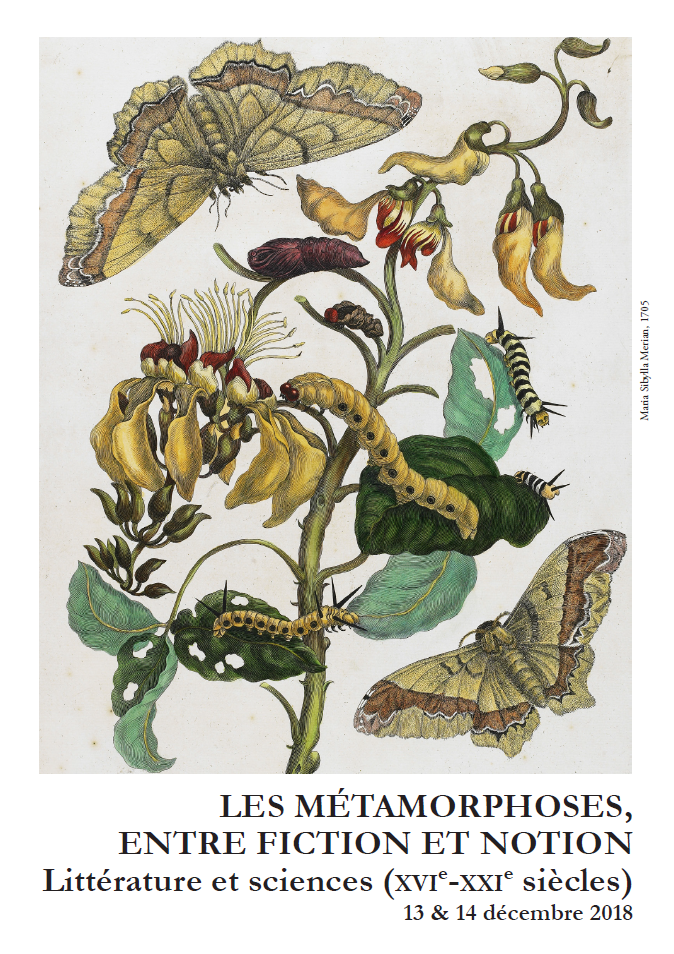

Les métamorphoses, entre fiction et notion. Littérature et sciences. XVIe-XXIe siècles. Partie 4 De l’atome à l’humain : corps en métamorphose

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

L’idée de métamorphose a pour origine la mythologie antique et la littérature, mais la science – malgré un souci croissant d’observation et d’expérimentation – s’en est souvent emparé.Du XVIe siècle à l’époque contemporaine, les communications aborderont les échanges croisés entre fiction et science. Il s’agira de s’interroger sur des représentations de la métamorphose naturelle qui relèvent de conceptions voire d’épistémès différentes. Quel est le rôle de la fiction des métamorphoses dans la formation d’hypothèses scientifiques et de nouveaux modèles de pensée ? Quelles sont les différences entre les figurations conceptuelles de la métamorphose adoptées par les sciences de la nature aux différentes époques (Renaissance et âge baroque, âge classique, XIXe siècle) ? Comment l’idée de métamorphose, transformée en contre-modèle à opposer aux pensées religieuses (au XVIe siècle), en notion scientifique (dans l’entomologie de l’époque classique) ou en paradigme transformiste au XIXe siècle, produit-elle en retour de nouveaux types de fiction voire de nouvelles formes littéraires ? Par-delà le XIXe siècle, où la métamorphose a été impliquée dans la formulation d’hypothèses novatrices, la métamorphose naturelle continue-t-elle à fasciner les écrivains et/ou les scientifiques alors que d’autres idées – comme celles de mutation ou de programme – semblent prendre le relais ?

14h30 | Romain Menini (UPEM) « Métamorphoses rabelaisiennes »

15h10 | Hélène Bah (UPEM) « L’horloge, la cire et l’araignée : la métamorphose à l’heure du mécanisme »

15h40 | Michael Soubbotnik (UPEM) « De l’insecte à la molécule. Diderot ou la métamorphose de la métamorphose »

16h20 | Florence Vatan (Université du Wisconsin à Madison) « Au prisme des métamorphoses : Flaubert et les insectes »

Organisatrices : Juliette Azoulai (UPEM), Azélie Fayolle (UPEM), Gisèle Séginger (UPEM/IUF)

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

Corps dansant et corps bourgeois : la fabrique des normes au XIXe siècle

MarquerBertrandJarrasseBénédicteConférences | Vendredi 15 novembre Bertrand Marquer | La norme et l’écart : imaginaire et savoirs du corps au XIXe siècle Bénédicte Jarrasse | Corps-machines : la danse et l

-

LA BIOLOGISATION DU SOCIAL (XIXe – XXIe siècle)

Reynaud-PaligotCaroleLemerleSébastienLes progrès enregistrés par les sciences de la vie sont appelés à modifier nombre de nos conceptions relatives à la personne humaine et à la société. Ils s'accompagnent d'une tendance, perceptible

-

Les métamorphoses, entre fiction et notion. Littérature et sciences. XVIe-XXIe siècles. Partie 2 M…

DurisPascalSégingerGisèleMoriceJulietteAzoulaiJuliettePlasÉlisabethFayolleAzélieL’idée de métamorphose a pour origine la mythologie antique et la littérature, mais la science – malgré un souci croissant d’observation et d’expérimentation – s’en est souvent emparé. Du XVIe siècle

-

Les métamorphoses, entre fiction et notion. Littérature et sciences. XVIe-XXIe siècles. Partie 3 M…

SégingerGisèleLavaudMartineLaniel-MusitelliSophieWeissmannDirkEadesCarolineL’idée de métamorphose a pour origine la mythologie antique et la littérature, mais la science – malgré un souci croissant d’observation et d’expérimentation – s’en est souvent emparé. Du XVIe siècle

-

Les métamorphoses, entre fiction et notion. Littérature et sciences. XVIe-XXIe siècles. Partie 1 M…

BlanckaertClaudeDurisPascalPercheronBénédicteRinguedéYohannLangletIrèneL’idée de métamorphose a pour origine la mythologie antique et la littérature, mais la science – malgré un souci croissant d’observation et d’expérimentation – s’en est souvent emparé. Du XVIe siècle

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Formes de vie sous-marine au 19e siècle (arts, science, littérature). Deuxième partie

AzoulaiJuliettePétonLoïcPlasÉlisabethVialDanièleUne journée pour cerner l’imaginaire et l’imagerie qui se rattachent aux formes de la vie sous-marine au 19e siècle, en faisant dialoguer deux approches : l’histoire des sciences et l’analyse

-

Formes de vie sous-marine au 19e siècle (arts, science, littérature). Première partie

PlasÉlisabethAzoulaiJuliettePétonLoïcVialDanièleUne table ronde pour cerner l’imaginaire et l’imagerie qui se rattachent aux formes de la vie sous-marine au 19e siècle, en faisant dialoguer deux approches : l’histoire des sciences et l’analyse

-

Les métamorphoses, entre fiction et notion. Littérature et sciences. XVIe-XXIe siècles. Partie 2 M…

DurisPascalSégingerGisèleMoriceJulietteAzoulaiJuliettePlasÉlisabethFayolleAzélieL’idée de métamorphose a pour origine la mythologie antique et la littérature, mais la science – malgré un souci croissant d’observation et d’expérimentation – s’en est souvent emparé. Du XVIe siècle