Notice

Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar) « Résistances esclaves : pratiques d'autodéfense et martialité vitale »

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Journée d’étude Mondes Caraïbes et Transatlantiques en Mouvement - Mercredi 3 octobre

Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar)

La violence est intrinsèque à la colonisation qui est l’une des formes de domination les plus coercitives allant bien au-delà de la fabrique du consentement, même si cette dernière intervient dans les processus de stabilisation de la relation d’assujettissement. Cette violence s’exerce sur les corps de manière brutale, dans l’ensemble des processus de disciplinarisation qu’exige le maintien d’un ordre essentiellement conquérant et hiérarchique, confinant à la déshumanisation et à l’animalisation du colonisé. Le premier empire colonial français installe la violence la plus totale au fondement même des sociétés esclavagistes des Amériques au travers de ce qu’Orlando Patterson (1982) a su désigner par la « mort sociale », cette impossibilité de tout maintien de soi antérieur à l’entreprise d’asservissement. La formation du second empire colonial à partir du milieu du 19ème siècle, renouvelle d’autres formes de violences associées à la conquête de sociétés désormais menacées dans leur intégrité. Ces violences appellent forcément des formes de résistance par la violence, ce que nous voulons désigner par les « contre-violences » ou les multiples pratiques d’autodéfense, dont les formes les plus probantes sont les émeutes, révoltes et insurrections, la plupart se terminant par des massacres et des répressions de grande ampleur. Ce cycle de la violence ne s’arrête pas avec les abolitions et les décolonisations, mais se continue au-delà à partir du moment où les schèmes de la matrice originelle de la colonisation persistent, comme c’est le cas dans les Antilles françaises – Martinique, Guadeloupe – avec pour résultante la réactualisation des rapports sociaux fondés sur les clivages anciens. Cette journée d’études souhaite examiner cette violence dans ses manifestations plus ou moins récentes, en examinant plusieurs cas précis

Cette journée d’étude est organisée par les membres de MCTM (Linda Boukhris, Paris 1 ; Christine Chivallon, CNRS “Passages” et FMSH ; Didier Nativel, CESSMA Paris-Diderot) et par Elsa Dorlin, Columbia institute for ideas and imagination.

Programme | Mercredi 3 octobre

9h00 Accueil

9h15 Introduction et présentation du Groupe MCTM

| Jean-Pierre Dozon, directeur scientifique et Vice-Président de la FMSH.

Introduction à la journée d’étude

| Elsa Dorlin (Columbia Institute for Ideas and Imagination) et Christine Chivallon (CNRS, UMR « Passages » et MCTM)

9h30-10h15 « Résistances esclaves : pratiques d'autodéfense et martialité vitale »

| Elsa Dorlin, philosophe, Columbia Institute for Ideas and Imagination,

10h15-11h « Mémoires de 1947 et usages du passé à Madagascar. Retour sur les 70 ans de l’évènement »

| Didier Nativel, historien, Université Paris-Diderot et CESSMA

11h-11h15 Pause-café

11h15-12h « La contre-violence, un mythe hégélien : Fanon, Douglass, Toussaint Louverture »

| Matthieu Renault, philosophe, Université de Paris 8

12h-12h45 Première discussion générale animée par Maboula Soumahoro (Université de Tours) ; Jean-Christophe Goddard (Université De Toulouse le Mirail), Abdoulaye Gueye (Université d’Ottawa)

12h45-14h30 Repas

14h30-15h15 « Les émeutes sanglantes de Guadeloupe en 1967 : éléments du rapport la commission d’information et de recherche historique de 2016 »

| Benjamin Stora, historien, Université Paris 13 et INALCO,

15h15-16h « Massacre d’un planteur à la Martinique : le retournement des codes de la violence coloniale »

Christine Chivallon, anthropologue, CNRS, UMR « Passages »,

16h-16h15 Pause-café

16h15-17h Deuxième discussion générale animée par Maboula Soumahoro (Université de Tours) ; Jean-Christophe Goddard (Université De Toulouse le Mirail) ; Abdoulaye Gueye (Université d’Ottawa)

Contacts

Christine Chivallon | christine.chivallon@cnrs.fr

Elsa Dorlin | elsadorlin@gmail.com

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar)Massacre d’un planteur …

ChivallonChristineJournée d’étude Mondes Caraïbes et Transatlantiques en Mouvement - Mercredi 3 octobre Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar) La violence est intrinsèque à la

-

Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar)Introduction et présent…

ChivallonChristineJournée d’étude Mondes Caraïbes et Transatlantiques en Mouvement - Mercredi 3 octobre Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar) La violence est intrinsèque à la

-

Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar)Première discussion gén…

GueyeAbdoulayeGoddardJean-ChristopheSoumahoroMaboulaJournée d’étude Mondes Caraïbes et Transatlantiques en Mouvement - Mercredi 3 octobre Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar) La violence est intrinsèque à la

-

Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar)« La contre-violence, u…

RenaultMatthieuJournée d’étude Mondes Caraïbes et Transatlantiques en Mouvement - Mercredi 3 octobre Focus sur les révoltes anticoloniales (Martinique – Guadeloupe – Madagascar) La violence est intrinsèque à la

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Le genre aujourd'hui : travail, soin et racialisation

FraserNancyDorlinElsaKarimiHananeGuénif SouilamasNaciraVergèsFrançoiseTable ronde organisée par Nancy Fraser, titulaire de la chaire Repenser la justice sociale, et Françoise Vergès, titulaire de la chaire Global South(s) du Collège d'études mondiales, avec Elsa Dorlin,

-

Le féminisme en mouvements

LaugierSandraDorlinElsaFraserNancyAutainClémentineBergerAnne-EmmanuelleFerrareseEstelleSintomerYvesTable ronde autour du livre Le Féminisme en mouvements. Des années 1960 à l'ère néolibérale aux éditions La Découverte de Nancy FRASER, titulaire de la chaire Rethinking Social Justice du Collège d

Sur le même thème

-

CoPro / Déplacements d’esclaves

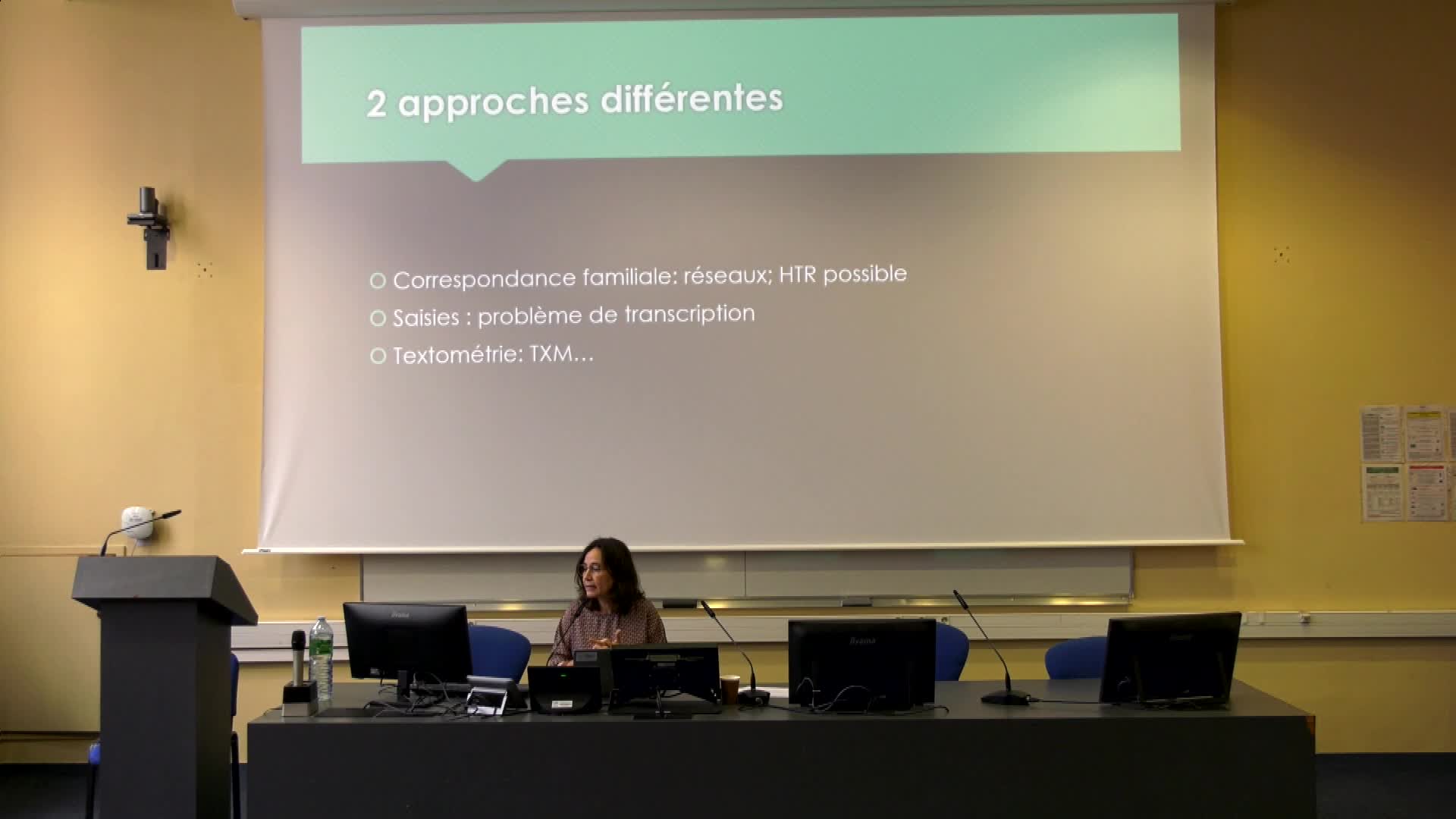

RanceKarineKarine Rance, membre du CHEC, présente deux projets de recherche : CoPro et Déplacements d’esclaves.

-

Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen

PavyFloreInterview de Flore Pavy, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen"

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Voukoum Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen"

PavyFloreSiarClaudySoirée de présentation de l'ouvrage "Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen" de Flore Pavy, avec Claudy Siar, qui s'est tenue le 27 mai au Forum de la FMSH

-

A la recherche de la caribéanité : explorations du moi-peau chez David Boxer et Stan Musquer

LefrançoisFrédéricJournée d'étude du 1er Mars 2018 : "Cartographies et topologies identitaires"

-

Le corps : entre expression, perception et figuration des mémoires et du passé

GoussanouRossilaNicolasAmélieSession 3 : Rossila Goussanou intervient sur les enjeux spatiaux, conceptuels et cognitifs des lieux de mémoire contemporains consacrés à l'esclavage négrier et à la traite transatlantique.

-

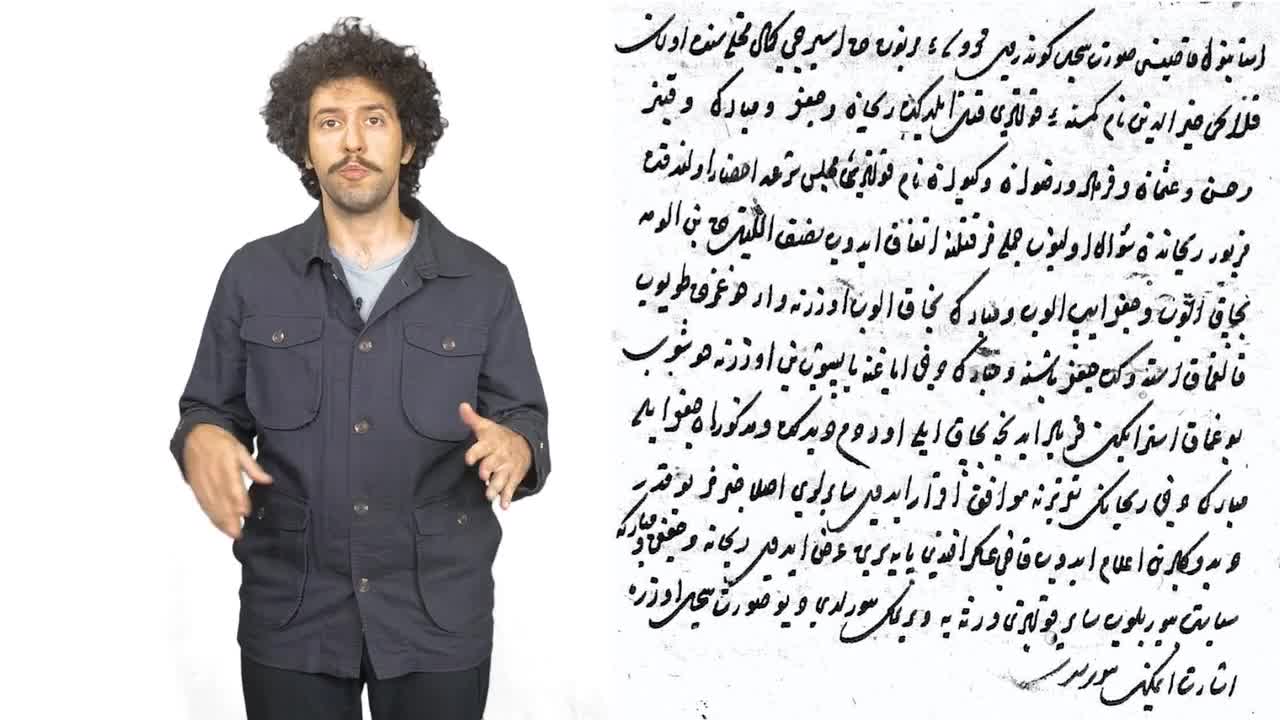

L'esclavage en Méditerranée ottomane

ÖzkorayHayri GökşinL’État ottoman est une puissance politique qui émerge au XIVe en Anatolie occidentale pour devenir un empire méditerranéen au XVe siècle, notamment aux dépens de Byzance, Venise, des Mamelouks, et de

-

L'Athènes classique, une société esclavagiste

IsmardPaulinPaulin ISMARD, spécialiste d'histoire de la Grèce ancienne, est professeur d'histoire grecque à Aix-Marseille Université et membre du Centre Camille Jullian (CCJ, AMU/CNRS/Ministère de la Culture), à

-

L’esclavage en Méditerranée à l’époque moderne

FiumeGiovannaConférence donnée dans le cadre des Rencontres du LabexMed : Mercredi 15 février 2012, de 17h à 19h, en salle 101, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH). L’esclavage dans la zone

-

Le panthéon africain

FiumeGiovannaConférence donnée dans le cadre des Rencontres du LabexMed : Mercredi 22 février 2012, de 15h à 17h en salle Paul-Albert Février, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH). La

-

Séminaire autour de "Un monde en nègre et blanc" 2ème partie

MichelAuréliaChivallonChristineDeuxième partie du séminaire proposé dans le cadre du programme Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, avec un débat suite à l'intervention de l’autrice Aurélia Michel.

-

Séminaire autour de "Un monde en nègre et blanc" 1ère partie

MichelAuréliaChivallonChristinePremière partie du séminaire proposé dans le cadre du programme Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement, avec l'intervention de l’autrice Aurélia Michel.

-

Le Havre-négrier, de la mémoire à l’histoire avec Eric Saunier

Le Havre était le second port de traite négrière à la veille des révolutions de France et de Saint-Domingue. Mais à la différence des autres grands ports de traite français, les bombardements qui l