Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Le traité de Cesare Fiaschi (XVIe siècle) et sa postérité en France

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette conférence a été donnée dans le cadre du colloque intitulé "Les chevaux : de l'imaginaire universel aux enjeux prospectifs pour les territoires" qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 17 au 22 mai 2014, sous la direction de Jean-Pierre AUBERT, Eric LEROY DU CARDONNOY et Céline VIAL.

Présentation de l'intervenant

Philiep Bossier dirige la Chaire des Littératures Romanes de la Première Modernité à l'Université de Groningue (Pays-Bas). Ses recherches portent essentiellement sur la dynamique des genres littéraires de la Renaissance et du Baroque. Il est l'auteur de plusieurs articles concernant l'histoire du théâtre, la littérature comparée, la traduction et la littérature italienne en Europe. Il a présenté une communication à Cerisy en 2012, sur "Les jardins de la Renaissance: espace utopique de conversation, d'enseignement et de poésie", dans le colloque "Renouveau des Jardins: clés pour un monde durable ?" (Editions Hermann, avril 2014).

Résumé de la communication

Le Traité de bien embrider, manier et ferrer les chevaux du gentilhomme de Ferrare et célèbre écuyer de la première modernité en Europe connut plusieurs traductions françaises peu après la publication de l’édition originale italienne en 1556 à Bologne (Trattato dell’imbrigliare, atteggiare & ferrare cavalli). À première vue, il s’agit d’un succès éditorial évident pour celui qui fonda en 1534, à la prestigieuse cour de la famille d’Este de Ferrare, - par ailleurs premier berceau européen de la littérature chevaleresque avec l’Arioste et le Tasse -, une école d’équitation qui allait former à travers son élève napolitain Jean-Baptiste Pignatelli les fondateurs français de la discipline, à savoir Antoine de Pluvinel et Salomon de la Broue. Malgré ce succès historique, la renommée de Cesare Fiaschi (1523-1558) a aujourd’hui quasiment disparu, si ce n’est pour les quelques rares spécialistes des premières théories de l’art du cheval au XVIe et XVIIe siècles. Par ailleurs, le nombre très limité d’études approfondies concernant ce maître de l’équitation démontre le même contraste entre une évidence historique et un quasi-oubli aujourd’hui. D’où vient cet oubli et comment expliquer ce paradoxe?

Un premier élément de réponse nous est fourni justement par le questionnaire central autour duquel s’organise ce colloque : qu’en est-il de l’imaginaire du cheval et quelle est sa prétendue portée universelle? Force est de constater que "l’universalité de l’imaginaire du cheval" constitue la base même des premiers traités italiens (chez Cesare Fiaschi mais aussi chez son contemporain Federico Grisone, auteur du traité Gli ordini del cavalcare, Naples, 1550), alors que ses homologues français quittent assez vite ce principe humaniste de l’universalité pour inscrire l’exercice de la cavalerie dans un contexte de concrétisations et d’actualisations des valeurs éternelles défendues par la renaissance italienne. Autrement dit, ce qui relève encore en Italie du domaine de l’éthique, voire de la métaphysique (exploitant aussi bien Platon qu’Aristote), se traduira à peine quelques décennies plus tard en France en termes de privilèges de la royauté et de la noblesse, de son pouvoir (la guerre et la paix) et de sa géopolitique militant pour une domination française en Europe. À ce sujet, il est intéressant de comparer Fiaschi et Grisone à La Broue (Le cavalerice francois, Paris, 1602) et à Pluvinel (Maneige royal, Paris, 1623). Un autre élément de réponse concerne l’existence même d’une discipline autonome et indépendante de l’équitation et du "monde des chevaux", chose évidente au XXIe siècle. Or, au moment de la naissance de cet universalisme, la discipline n’existe pas encore en tant que telle et reste donc indissociable d’autres domaines du savoir et de la pratique quotidienne où l’homme cultivé s’exerce avec son corps au contact de la nature et de l’univers tout entier: la danse, la promenade dans le jardin, la conversation entre pairs, la contemplation des étoiles et le mouvement en ville. D’où la fréquence déterminante des concepts tels la vertu (et son dérivé immédiat, la virtuosité), la divine harmonie, l’ordre et la régularité, le rythme du cosmos, la mesure et la juste proportion: il n’est donc pas surprenant de constater qu’il s’agit bien là des mêmes fondamentaux qui régissent l’histoire de l’art au moins jusqu’à l’art baroque, à laquelle justement les premiers traités de l’art du cheval nous donnent un apport intéressant qui mérite d’être remis en valeur.

Documentation

Présentation du colloque

Si l'hypothèse de la force de l’imaginaire du cheval à travers les âges et les civilisations (entre respect et passion, entre vénération et domination) est validée, alors les chevaux sont promis à un bel avenir. L'imaginaire du cheval, dont témoignent les productions artistiques sous leurs formes les plus diverses (peinture, sculpture, littérature, cinéma), suscite auprès de publics variés (jeunes, femmes...) un engouement qui, loin de se démentir, se renouvelle dans la mesure où les valeurs que l’on peut associer aux chevaux (nature, vivant, sensualité, esthétique, émotion, jeu, partage, soin, ...) rencontrent certaines aspirations de la société contemporaine. Si leurs fonctions traditionnelles (la guerre, la traction animale) se sont restreintes, leur devenir, dans une économie des loisirs, se construit autour d’une variété d’usages, allant des plus notoires (courses, sports, loisirs, spectacles...) aux plus nouveaux (cheval territorial, tourisme, équithérapie, insertion sociale...). Notre hypothèse est qu'ensemble ils peuvent contribuer à un développement plus durable des territoires.

Paradoxalement, le "monde des chevaux" ne paraît pas en mesure de faire face seul à ce nouveau contexte. En effet, structuré verticalement (sports et loisirs, courses et paris hippiques trot ou galop, traction animale, production de viande) selon des domaines qui communiquent peu entre eux, il se trouve confronté à diverses fragilités institutionnelles (moindre soutien de l’Etat, réglementations sur le bien-être animal et fiscalités européennes, concurrence internationale) et organisationnelles (petites entreprises, coût du travail, emplois précaires, métiers, formation...). L’enjeu serait alors de relever les défis que pose une telle situation, dans une société menacée par la crise, en conciliant activité économique viable (notamment par un positionnement sur les marchés mondiaux des chevaux) et contribution sociétale dans le domaine de l’aménagement du territoire (beauté des paysages, préservation de l’environnement, activités rurales, péri-urbaines et urbaines), ainsi qu’en matière de lien social (dans le cadre de nouvelles relations homme-femme/cheval)...

Actes du colloque

Les chevaux. De l'imaginaire universel aux enjeux prospectifs pour les territoires

Éric Leroy du Cardonnoy, Céline Vial (dir.)

Presses Universitaires de Caen — 2017

ISBN : 978-2-84133-845-0

Sur le même thème

-

1-Mathdoc : 30 années au service de la communauté mathématique

MiotEvelyneBeffaraVincentMathdoc : 30 années au service de la communauté mathématique. Les dates clefs et les évolutions

-

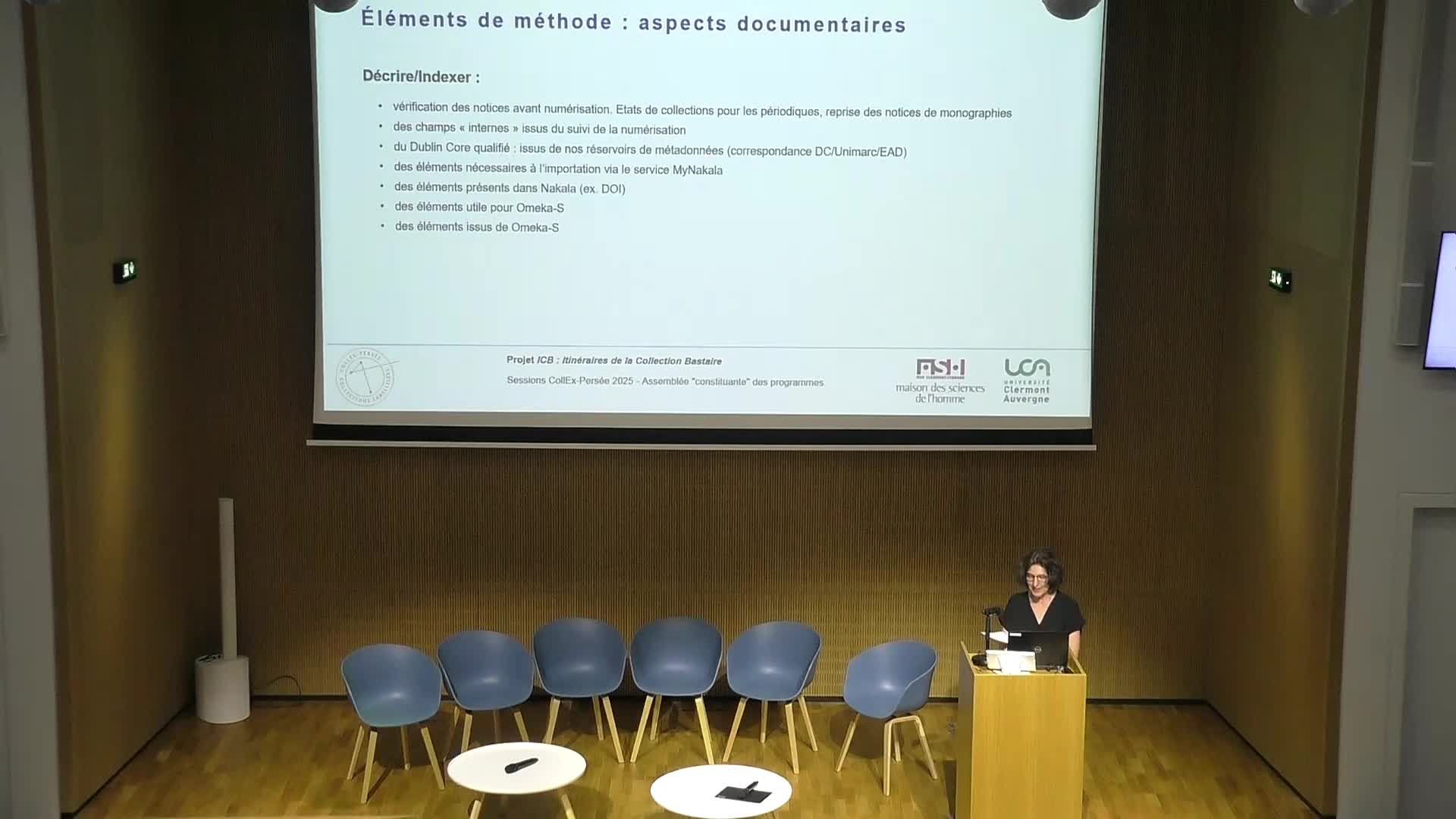

Projet ICB

VeilhanHélènePrésentation du projet ICB – Itinéraires de la collection Bastaire, lauréat de l’appel à projets CollEx-Persée 2022.

-

La place de l'édition scientifique publique dans le panorama de l'écologie du livre

GokselNisanCe webinaire est la première action du groupe de travail "Écologie du livre" piloté par Nina Koulikoff (MSH Mondes) et Cédric Vigneault (Enssib)...

-

Ouverture des premières journées inter-réseaux Médici, Repères, Mir@bel

Glasson DeschaumesGhislaineContatOdileOuverture des premières journées inter-réseaux Médici, Repères, Mir@bel.

-

Présentation de l'inter-réseaux Médici, Repères, Mir@bel

FotiadiSophieVazquezAnabelDorlandIsabellePrésentation des réseaux Médici, Repères et Mir@bel.

-

Table ronde 1 – Accompagner collectivement les publications scientifiques

BarthonnatCélineBassinetAriciaCastiglioniMaria PaolaRochefortDavidFortierAnne-Marie« Accompagner collectivement les publications scientifiques », première table ronde des journées inter-réseaux Médici, Repères, Mir@bel.

-

Table ronde 2 – Faire réseau à différentes échelles

RibbePaulinGranottierNathalieDugasMarie-EveGarcía ReáteguiGalaAvançoKarlaDeuxième table ronde de la première journée des rencontres Médici, Repères, Mir@bel 2025

-

InVisto : Base de données pour l’histoire du livre et de l’édition vietnamienne en Cochinchine (18…

CaoThúy VyL’histoire du livre et de l’édition vietnamienne en Cochinchine (1890-1945)

-

Soirée Ent'revues : "Daïmon"

BelandryRalucaLefrancAlbanRencontre avec Raluca Belandry et Alban Lefranc autour de la revue Daïmon

-

ÉDITER LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES - 3e édition

Azeredo de MoraesFernandaDouilletAnne-CécileGutiérrez RuizCarolinaFantinEmmanuelleTasselJulienAndruchiwAmandineGuillouAnne YvonneGrecoLucaPfirschThomasBourmeauSylvainLa troisième édition de la rencontre "Éditer la recherche en sciences humaines et sociales", organisée en partenariat avec le journal AOC et présentée par Sylvain Bourmeau, s'est tenue dans le grand

-

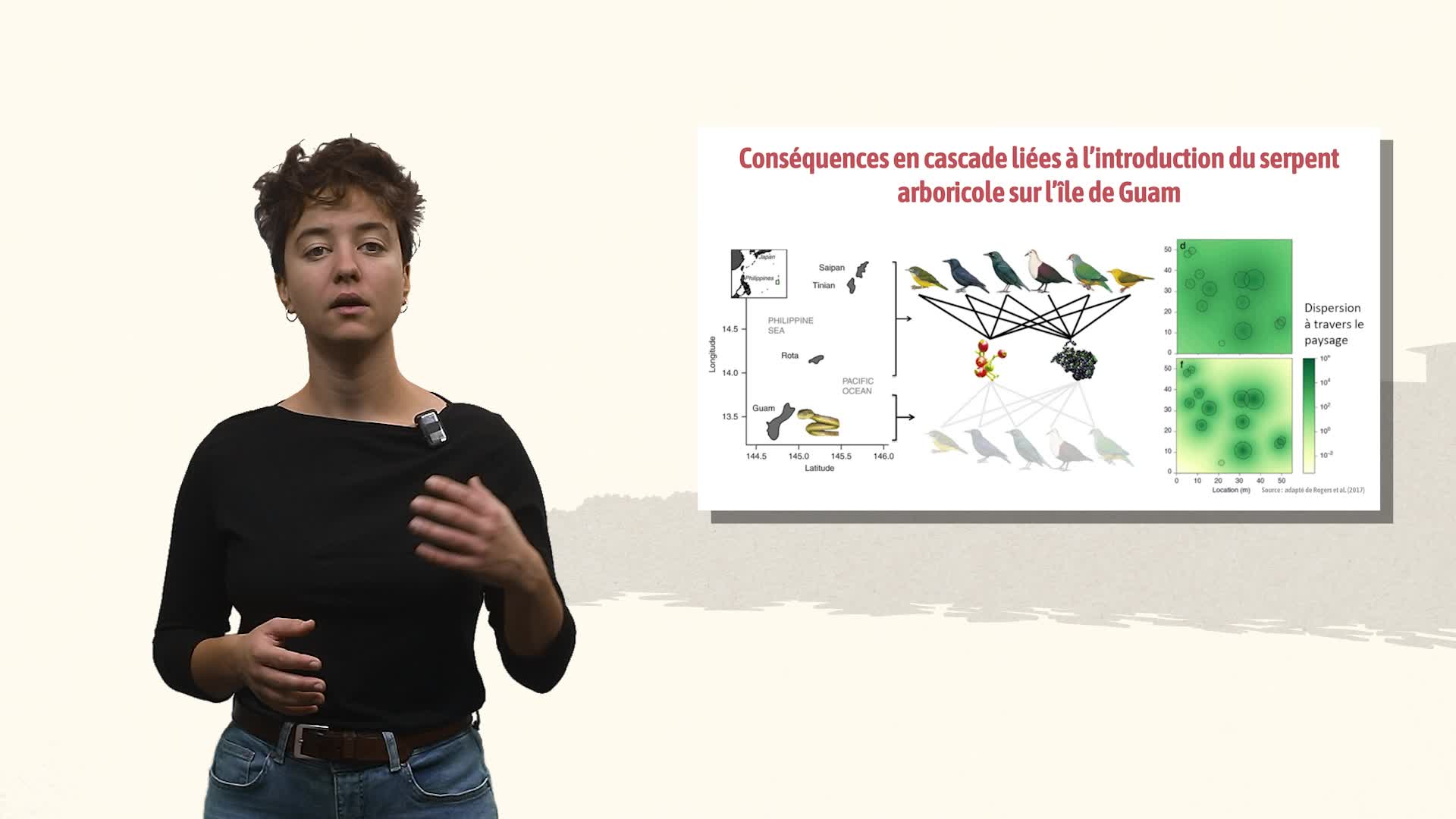

Les invasions biologiques : quels impacts sur la biodiversité ?

MarinoClaraClara Marino, chercheuse post-doctorante à la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, analyse dans cette vidéo les différents impacts que peuvent avoir les invasions biologiques sur le vivant

-

« Encore un peu et nous verrons les amandiers fleurir » : Éditer en liberté dans une Grèce démocrat…

PitsosNicolasBrisac-ChraïbiAnne-Laure50 ans après la chute de la dictature des colonels et le rétablissement de la démocratie en Grèce, cette rencontre propose un tour d’horizon de l’activité éditoriale littéraire dans ce pays et des