Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Pourquoi Baudelaire… une archéologie du poncif

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé La mode comme indiscipline : territoires d'expressions et de recherches qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 31 août au 4 septembre 2021, sous la direction de Mathieu BUARD, Denis DARPY, Céline MALLET et Aurélie MOSSÉ.

Exposée, médiatisée, encensée ou critiquée, la mode définit une partie conséquente de l'histoire matérielle et est un indéniable agent d'intelligibilité du contemporain. À l'image de son industrie complexe et mobile, la mode constitue une discipline en devenir, un champ de recherche interdisciplinaire qui s'est progressivement approprié les grilles d'analyse et les outils critiques des sciences voisines tout en se nourrissant de ses propres paradoxes et ambiguïtés...

Ancienne élève de l'ENS, docteur en philosophie, maître de conférences à l'ENS Paris-Saclay, Claire Brunet a d'abord traduit Michael Fried (La place du spectateur & Le modernisme de Manet), Rosalind Krauss (Passages, pour une histoire de la sculpture) et Oskar Bätschman (Poussin, dialectiques de la peinture). Elle édite depuis 2008 le séminaire de Charles Melman (psychanalyste), et travaille aujourd'hui à penser le design historiquement, — notamment autour de l'héritage du moderne baudelairien. Elle est actuellement membre du jury de la bourse Agora en design (responsable pour les écritures critiques) et membre du Centre de recherche en Design (CRD — ENS Paris-Saclay — ENSCI). Paraîtra en juin un numéro spécial de la revue Critique autour des questions d'architecture et de design qu'elle a coordonné avec Elie During, elle y publie un texte intitulé "La grille et le sérial killer, stratégies pour l'histoire du design". Et sera bientôt mis en ligne sur la plateforme PROBLEMATA un texte sur les photographies de Bunker Archéologie de Paul Virilio, "L'adieu aux images".

Résumé de la communication

Aux premières pages du Peintre de la vie moderne, Charles Baudelaire considère "le beau, la mode et le bonheur", et son départ vaut lecture :

"Il y a dans le monde des gens qui vont au musée du Louvre, passent rapidement et sans leur accorder un regard devant une foule de tableaux très intéressants quoi que de second ordre et se plantent rêveurs devant un Titien ou un Raphael, (…) puis sortent satisfaits se disant 'je connais mon musée.'."

À ces "gens", Baudelaire oppose la classe de ceux qui savent regarder le "second ordre", d'un regard flottant, mais vif. Ceux qui savent voir la banalité.

Or celle-ci, au dix-neuvième siècle se fait poncif, pour autant que ce terme noue les pôles d'une difficulté alors élaborée en anglais, français et allemand —, à savoir que le présent a son plan de lecture privilégié dans le vêtement et que le vêtement est tiraillé entre présence du présent, ou modernité, et représentation du présent, ou mode.

Le poncif est le passage de l'un à l'autre, voilà ma thèse —

Qui sera confrontée à la question du "style" tel que la formulent deux articles — de F. Schwartz & M. Wigley. Le premier documente la défaite des adhérences de tradition, la perte des formes anciennes, dont la Mode est le nom; le second démontre comment la "querelle du vêtement" fait paradoxalement prélude aux doctrines de l'architecture moderne.

Côté mode, ces articles trouvent un équivalent dans la description baudelairienne du dandy comme dans la généalogie de sa "mort" chez Barthes.

Parfaitement cristallisé par la mode, le poncif pose donc une question à la fois formelle et métaphysique : "à l'âge du capitalisme", la différence est-elle encore possible.

Publication : https://cerisy-colloques.fr/mode-pub2024/

Thème

Documentation

Sur le même thème

-

Territoire et patrimoine du sport en Territoire et patrimoine du sport en Région Provence-Alpes-Côt…

MourlaneStéphaneGastautYvanYvan Gastaut et Stéphane Mourlane évoquent la dimension patrimoniale du Stade Vélodrome de Marseille pour définir la notion de patrimoine sportif. Le stade est l’un des sites de la région Provence

-

-

Épistémologies en miroir

BazenguissaRémyPinhoOsmundoKadya TallEmmanuelleMboukouSergeÉpistémologies en miroir

-

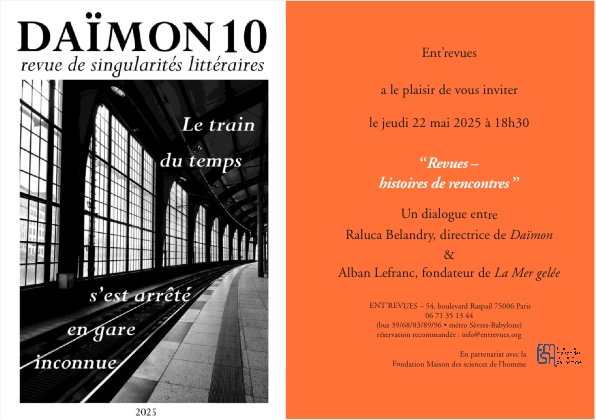

Soirée Ent'revues : "Daïmon"

BelandryRalucaLefrancAlbanRencontre avec Raluca Belandry et Alban Lefranc autour de la revue Daïmon

-

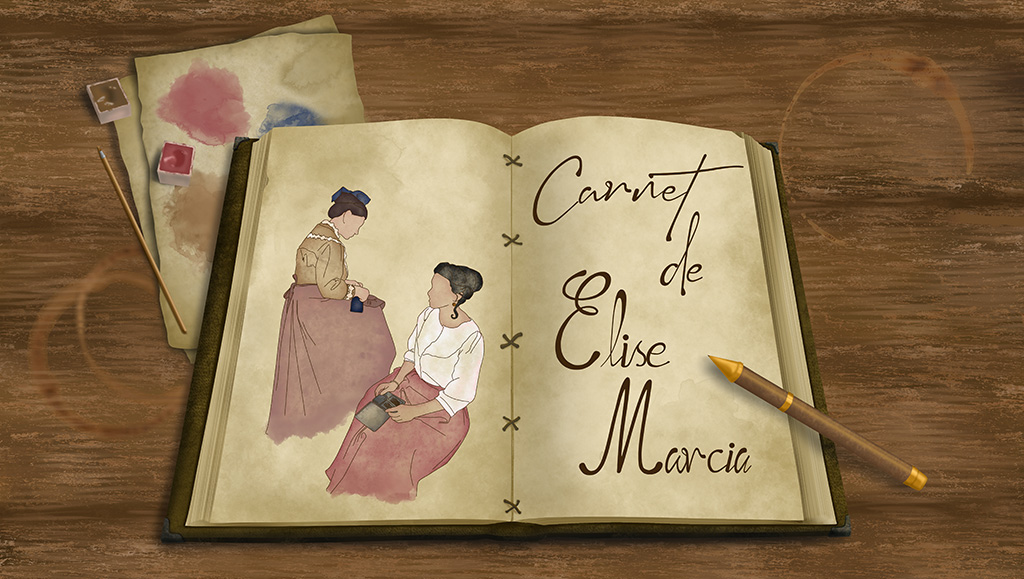

S’étoffer de chaque rencontre / Carnet de passages S02E02

MarciaElisePitzalisJuliaPeyrautLolaMontécotRobinPayssanAlexiComment un objet traditionnel peut-il révéler des enjeux sociaux profonds ? Comment l’art de coudre devient-il un miroir des relations sociales ? Élise Marcia nous invite à suivre le fil de son

-

Le Livre en question 7 : Thierry Magnier

MagnierThierryLecture de Thierry Magnier : une création originale inspirée par les collections de la BIS.

-

Le Livre en question 1 : Pierre Bergounioux

BergouniouxPierreLecture de Pierre Bergounioux : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

La Création Littéraire à l'Université de Violaine Houdart-Merot aux Presses universitaires de Vince…

Houdart-MerotViolaineLa création littéraire ? Mais ça ne s’apprend pas ! Réponse souvent entendue quand il est question de ce qu’en France on ne considère pas comme une discipline universitaire. Peut-on enseigner l’art d

-

Le Pas de Saladin. Sources et enjeux de la création littéraire d'un passage infranchissable dans le…

SellamiJoudaCommunication dans le cadre de la table-ronde : Détroits et passages « Dedans / Dehors » « GlobalMed – La Méditerranée et le monde de la Préhistoire à nos jours. Approches interdisciplinaires et

-

3.6 : Projection du film de Fred Savioz Traces fantômes. Le musée d’un rêve. Entretien avec le réal…

SaviozFred3.4 : Projection du film de Fred Savioz Traces fantômes. Le musée d’un rêve. Entretien avec le réalisateur

-

3.5 : Retour d’expérience « Les enjeux spécifiques à l’exposition Top Secret : Cinéma et espionnage…

OrléanMatthieu3.3 : Retour d’expérience « Les enjeux spécifiques à l’exposition Top Secret : Cinéma et espionnage et son inscription dans une histoire des expositions à la Cinémathèque française »

-

3.4 : Exposer le cinéma à la Fundación ”la Caixa”

Salgado GispertIsabelTarruellaCarla1.2.3 : Exposer le cinéma à la Fundación ”la Caixa”