Jeu et Recherches participatives

Descriptif

Avec un chiffre d’affaires d’environ 650 millions d’euros en 2023 pour les jeux de société et une estimation à plus de 40 millions du nombre de personnes qui jouent régulièrement en France, notamment aux jeux vidéo, on peut considérer que le jeu est une pratique culturelle importante de la société française.

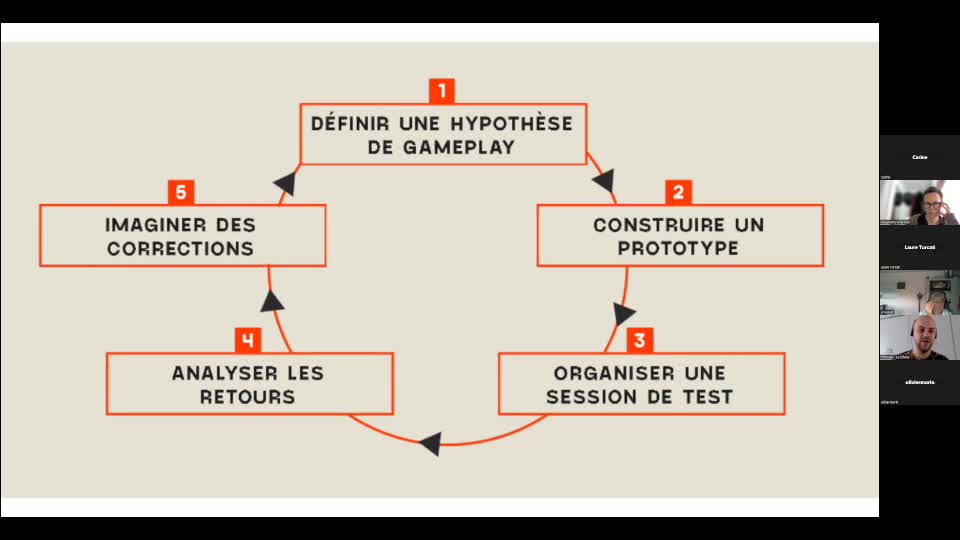

Alors qu’en est-il de son utilisation au bénéfice de la recherche, notamment culturelle ? Au-delà des démarches ludiques (gamification) mises au service d’un projet scientifique et déjà largement généralisées, quelles sont les pratiques, bénéfices et limites des jeux pour la recherche participative ? Quelles données peut-on espérer collecter dans un jeu ? Quelles connaissances peuvent-elles être acquises ? Quels savoirs peuvent-ils être cultivés collectivement ?

Ce sont les questions transversales posées par la série de trois webinaires thématiques proposé par le réseau Particip-Arc.

# Session 1 (animée par Thimoté Lebrun, Le Dôme) : il s'agissait d’illustrer la diversité des jeux qui permettent de faire produire de la donnée aux joueurs et joueuses au bénéfice de programmes de sciences et recherches participatives.

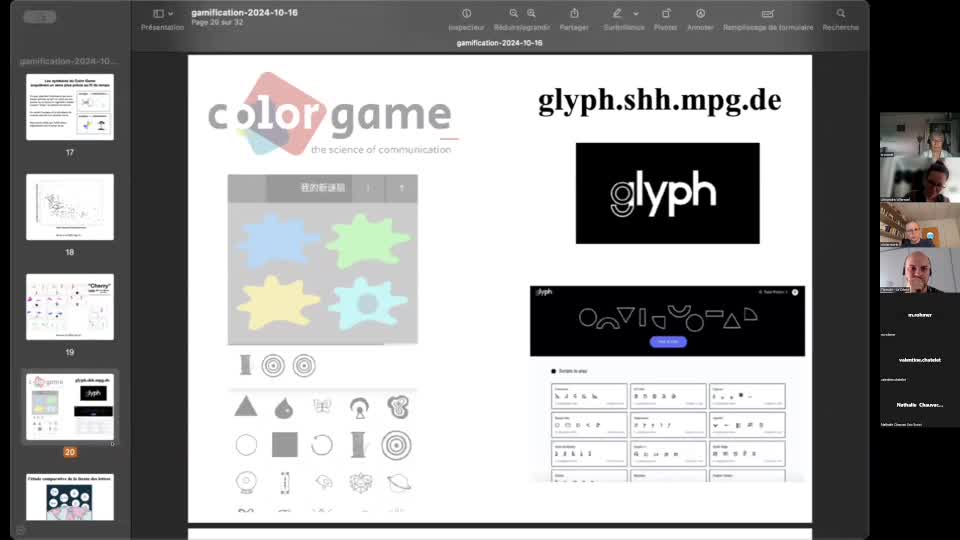

- GLYPH, un jeu pour percer le mystère de la forme des lettres. Olivier Morin, directeur de recherches au CNRS en études cognitives.

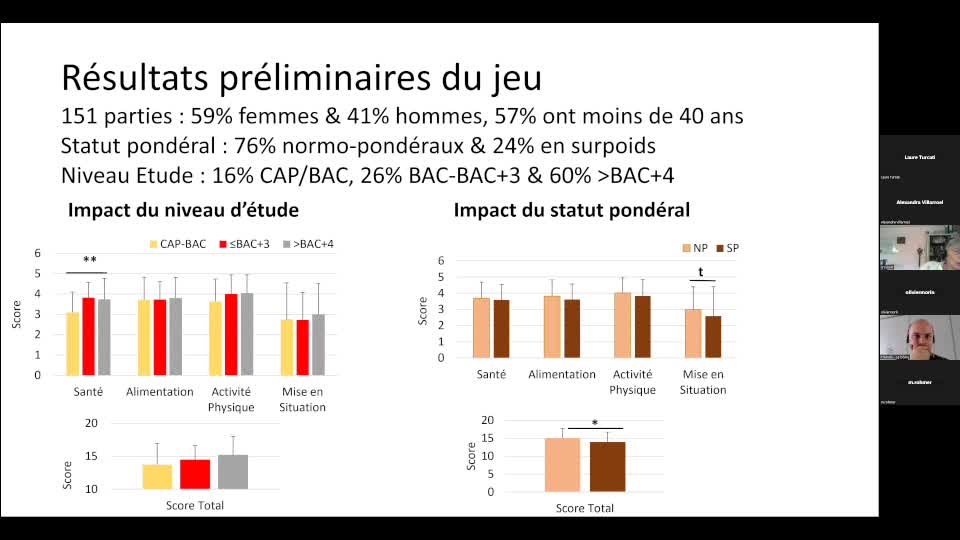

- Mov’Eat : améliorer ses connaissances sur l’alimentation, l’activité physique et la santé, et s’interroger sur ses comportements. Sylvie Rousset, ingénieure de recherche INRAE, Unité de Nutrition Humaine, Clermont-Ferrand.

- Ocytocine : Utilisation du jeu dans une recherche sur les fakes news. Thimoté Lebrun, chef de projet au Dôme.

# Session 2 (animée par Vincent Puig, IRI)

- Jouer et apprendre. Introduction de la session. Vincent Puig, Institut de recherche et d’innovation

- Jeux, IA et apprentissage : une réinvention continue au rythme des innovations. Jérôme Legrix-Pages, Université de Caen Normandie

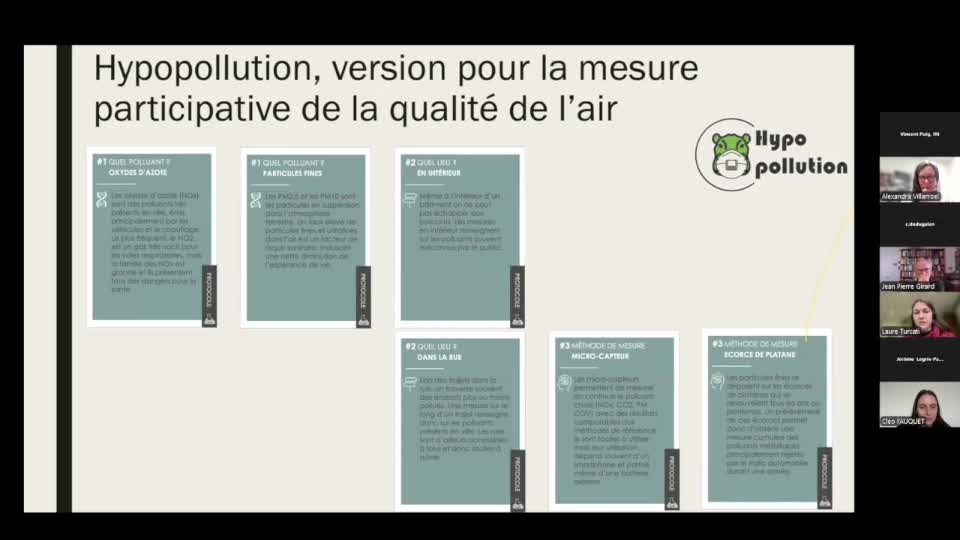

- Des jeux pour relayer et s’impliquer dans les projets de sciences participatives sur l’environnement. Laure Turcati, Sorbonne Université

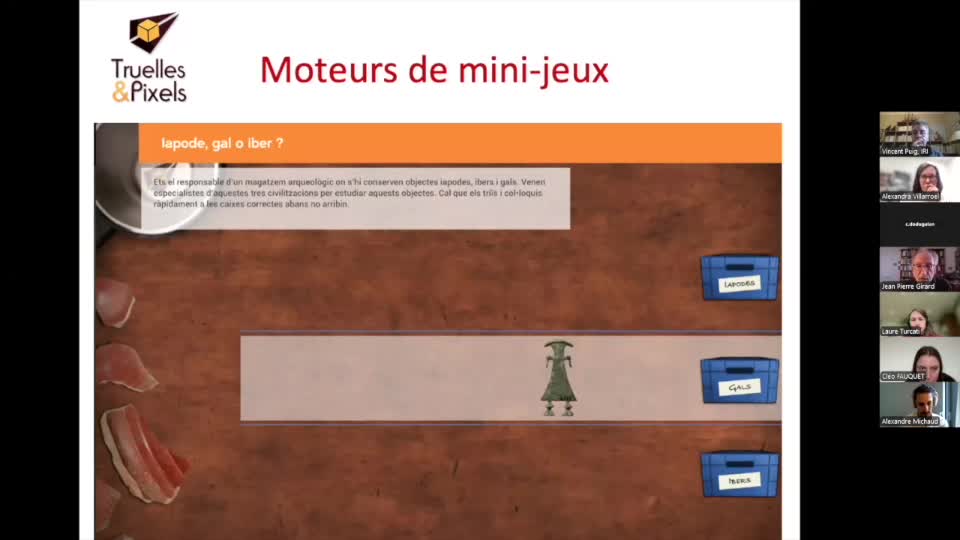

- Truelles et Pixels : Formation par le jeu, du musée à la fouille archéologique. Jean-Pierre Girard & Séverine Sanz, Archéorient / Maison de l’Orient et de la Méditerranée

- Jeu et récits pour la recherche. Jeu de rôles et jeu théâtral. Olivier Fournout, Institut Mines Télécom

Vidéos

Glyph : un jeu pour percer le mystère de la forme des lettres

Communication réalisée dans le cadre de la série de Webinaire sur la place du jeu dans les recherches participatives, organisée par le réseau Particip-Arc.

Ocytocine : Utilisation du jeu dans une recherche sur les fakes news

Communication réalisée dans le cadre de la série de Webinaire sur la place du jeu dans les recherches participatives, organisée par le réseau Particip-Arc.

Mov’Eat : améliorer ses connaissances sur l’alimentation, l’activité physique et la santé, et s’int…

Communication réalisée dans le cadre de la série de Webinaire sur la place du jeu dans les recherches participatives, organisée par le réseau Particip-Arc.

Truelles et Pixels : Formation par le jeu, du musée à la fouille archéologique

Communication réalisée dans le cadre de la série de Webinaire sur la place du jeu dans les recherches participatives, organisée par le réseau Particip-Arc. Session du 5 décembre 2024.

Des jeux pour relayer et s’impliquer dans les projets de sciences participatives sur l’environnement

Communication réalisée dans le cadre de la série de Webinaire sur la place du jeu dans les recherches participatives, organisée par le réseau Particip-Arc. Session du 5 décembre 2024.

Jouer et apprendre. Introduction de la session

Communication réalisée dans le cadre de la série de Webinaire sur la place du jeu dans les recherches participatives, organisée par le réseau Particip-Arc. Session du 5 décembre 2024.

Jeu et récits pour la recherche. Jeu de rôles et jeu théâtral.

Communication réalisée dans le cadre de la série de Webinaire sur la place du jeu dans les recherches participatives, organisée par le réseau Particip-Arc. Session du 5 décembre 2024.

Jeux, IA et apprentissage : une réinvention continue au rythme des innovations

Communication réalisée dans le cadre de la série de Webinaire sur la place du jeu dans les recherches participatives, organisée par le réseau Particip-Arc. Session du 5 décembre 2024.

Intervenants et intervenantes

Auteur d'une thèse en Sciences de l'information et de la communication à Paris 4 (en 2009). - Maître de conférence HDR à Telecom Paris, département Sciences Economiques et Sociales, chercheur à l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (en 2024)

Chargé de projets médias numériques à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Jean-Pouilloux, Lyon (en 2017). - Chargé de projet “Truelles et Pixels”, spécialiste de l’édition et la valorisation numérique, USR 3439, MSH Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon (en 2013)

Enseignant et chercheur en Géographie au sein de l’Université de Caen-Normandie depuis 2003. - VP à l'accompagnement pédagogique et directeur du CEMU, université de Caen (en 2024)

Directeur de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou à Paris depuis 2019. - Titulaire d'un doctorat en Philosophie, Université de Poitiers (en 2023)

Thèse de doctorat en Ecologie soutenue à l'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (en 2011). - ingénieure de recherche en sciences et recheches participatives à Sorbonne université (en 2024)