Chapitres

Notice

Pourquoi il fait nuit ?

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Les questions les plus simples sont quelque fois les plus potentiellement riches d'informations. L'obscurité de la nuit est demeurée une énigme sans réponse jusqu'au début de ce siècle. Aujourd'hui nous savons qu'il y a deux éléments complémentaires qui interviennent dans la réponse que donne à cette question l'astronomie contemporaine. 1) La nuit est noire parce que l'univers n'existe pas depuis toujours. 2) La nuit devient de plus en plus noire parce que l'univers est en expansion et en refroidissement. Je décrirai les observations et les développements théoriques qui rendent cette réponse hautement crédible.

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 355e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 20 décembre 2000.Pourquoi la nuit est-elle noire ? par Hubert Reeves Pourquoi la nuit est-elle noire ? La question est en apparence très simple : la nuit est noire parce que le soleil n’est pas là pour l’éclairer. Certes sans soleil nos nuits sont faiblement illuminées par les étoiles. D’où cette nouvelle question : pourquoi les étoiles brillent-elles si peu ? La question de l’obscurité de la nuit prend tout son sens avec la théorie héliocentrique de l’Univers. Elle sera énoncée pour la première fois par Kepler. Supposons que l'Univers soit empli d'une multitude d'étoiles, régulièrement espacées les unes des autres, et considérons les étoiles situées par exemple entre dix et vingt années lumières de nous (entre cent mille milliards et deux cent mille milliards de kilomètres...). Dans ce volume, on ne trouve qu'un petit nombre d'étoiles : l'Univers est très peu dense. Par conséquent, la lumière qu'elles nous envoient est relativement faible, bien plus faible que celle du soleil. Considérons ensuite les étoiles situées entre vingt et quarante années lumières de nous. Ces étoiles sont en moyenne deux fois plus éloignées que les précédentes. La lumière que chacune d'elles nous envoie est donc quatre fois plus faible. Mais elles occupent un volume huit fois plus grand et sont donc huit fois plus nombreuses. Par conséquent, ces étoiles nous envoient en tout deux fois plus de lumière que les précédentes. En procédant de même sur des couches d'étoiles de plus en plus grandes et de plus en plus lointaines, on devine que le ciel devrait être extrêmement brillant. En réalité, il y a tellement d'étoiles que quelle que soit la direction dans laquelle nous observons, notre regard devrait finir par rencontrer la surface d'une étoile. Le fond du ciel nocturne devrait donc être aussi brillant que la surface du soleil ! Ce mystère, plus tard connu sous le nom de paradoxe d'Olbers, était sans solution a l'époque de Kepler et Galilée. Il le restera pendant plus de deux siècles. Le premier élément de réponse à ce mystère est en fait venu d'un non scientifique, en la personne d'Edgar Alan Poe. Celui-ci, écrivain et astronome amateur éclairé, prit en compte le fait, connu depuis la fin du XVIIe siècle, que la lumière voyage à une vitesse finie. Si maintenant nous supposons que l'Univers a un âge fini, alors la seule lumière que nous pouvons recevoir est celle des étoiles suffisamment proches de nous, celle émise par des astres plus lointains ne nous étant pas encore parvenue. Un âge fini de l'Univers implique que nous n'en voyons qu'une région finie et un nombre fini d'étoiles. Si ce nombre est suffisamment faible (ou si les étoiles sont suffisamment éloignées), alors la nuit peut être noire. Il s'agit presque de la bonne réponse, mais la vérité est encore un peu plus subtile. En effet, dans l'hypothèse que nous venons d'énoncer, la luminosité du ciel devrait augmenter au cours du temps, à mesure que nous recevons de la lumière de régions de plus en plus éloignées. En réalité, non seulement l'Univers a un âge fini, mais en plus nous savons depuis le début du XXe siècle qu'il est en expansion : les galaxies s'éloignent les unes des autres, et ce d'autant plus vite qu'elles sont loin. Cette expansion de l'Univers provoque également un affaiblissement de l'ensemble de la lumière émise par les étoiles. Ce phénomène est un analogue d'un l'effet dont nous sommes familiers : le son que nous recevons d'une voiture s'éloignant de nous est plus grave que celui émis par une voiture au repos. Le même phénomène se produit pour la lumière : la lumière émise par les galaxies est plus rouge, moins énergétique, parce qu'elles s'éloignent de nous. En pratique cet effet est très difficile à observer dans la vie courante du fait que la lumière voyage beaucoup plus vite que le son, mais il est crucial pour l'histoire de l'Univers. Ainsi, la nuit est noire non seulement du fait de l'âge fini de l'Univers, mais aussi du fait qu'il est en expansion. Et à l'avenir elle sera de plus en plus sombre à mesure que le temps passe... Pourquoi l’univers est-il en expansion ? Nous pensons à l'heure actuelle connaître dans ses grandes lignes l'histoire de l'Univers. L'idée principale est que celui-ci est né il y a environ quinze milliards d'années, dans un état beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et qu'il s'est ensuite dilaté et refroidi jusqu'a maintenant. Comme la lumière voyage à une vitesse finie, regarder loin, c'est aussi regarder tôt. Nous sommes donc capables de voir l'Univers tel qu'il était à sa naissance il y a quinze milliards d'années. Et l'Univers de cette époque-là apparaît bien différent de celui que nous connaissons. Il était extraordinairement dense, chaud et empli d'un rayonnement très énergétique. Depuis, l'Univers a bien changé, mais ce rayonnement existe toujours. Il a bien sur perdu beaucoup d'énergie du fait de l'expansion, mais on peut encore le détecter à l'aide de radio-télescopes. Cette pâle lueur qui nous vient du fond des âges a été baptisée rayonnement fossile par les astronomes. L'Univers primordial était simplement composé d'un mélange informe de particules élémentaires. L'Univers actuel a donc fait preuve d'une tendance très marquée à l'auto-organisation. Cette observation cruciale nous enseigne donc que l'Univers est progressivement passé d'un état chaotique à un état structuré : l'histoire de l'Univers est aussi celle de l'émergence de la complexité. Celle-ci s’avère paradoxale pour le physiciens : notre expérience de la vie courante nous enseigne que le désordre a toujours tendance à augmenter au cours du temps. On peut évidemment diminuer le désordre à un endroit donné mais seulement au prix de son augmentation en un autre endroit. Comment l'Univers arrive-t-il donc à se structurer partout ? C'est grâce au fait qu'il est en expansion. Non seulement l'expansion dilue la matière, mais elle « dilue » également le désordre. En y regardant de plus près, l'émergence de la complexité est un phénomène extraordinairement subtil. Elle est le fruit de très nombreux processus physiques qui font intervenir une multitude d'acteurs, allant de l'« infiniment grand », les galaxies, à l'« infiniment petit' »,les particules élémentaires. Il y a moins de quinze milliards d'années, les particules élémentaires se sont associées pour former des atomes d'hydrogène et d'hélium. C'est parfaitement insuffisant pour permettre l'éclosion de la vie, qui en plus est fondée sur la présence de carbone, d'azote et d'oxygène et de nombreux autres éléments chimiques en quantités moindres. La vie passe donc par la fabrication de tous ces atomes. Le moyen le plus simple pour cela est de les produire à l'aide de réactions nucléaires. Il existe des réacteurs nucléaires naturels dans l'Univers : ce sont les étoiles. Plus une étoile est massive, plus elle peut fabriquer d'éléments chimiques. Pour fabriquer de l'oxygène, du magnésium, et du fer, il faut des étoiles géantes. Mais pour cela encore faut-il fabriquer ces étoiles, ce qui n'est pas facile. Les étoiles se forment à un rythme en général assez faible : seulement quelques étoiles naissent chaque année dans notre galaxie, et ce sont en général des étoiles bien plus petites (du type de notre soleil). C'est très peu, trop peu, mais ce nombre peut considérablement augmenter dans certaines circonstances. Par exemple, quand deux galaxies se rapprochent trop l'une de l'autre, leurs interactions mutuelles sont à l'origine d'une flambée de formation d'étoiles : c'est l'infiniment grand qui permet la formation de minuscules atomes. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Une fois ces atomes formés au cœur des étoiles, encore faut-il qu'ils soient rendus à l'espace environnant. Cela se produit pour les étoiles massives qui explosent littéralement une fois qu'elles sont à cours de combustible nucléaire. Ces atomes ainsi libérés vont alors enrichir le milieu interstellaire et éventuellement participer à la formation du cortège planétaire d'une future étoile à naître. L'apparition de la vie nécessite ainsi plusieurs générations d'étoiles qui ont progressivement ensemencé le milieu interstellaire d'éléments chimiques. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que notre soleil, âgé d'environ cinq milliards d'années, se soit formé alors que l'Univers était déjà vieux de dix milliards d'années : c'est le temps qu'il fallait attendre pour que ces générations d'étoiles se soient succédées auparavant.

Dans la même collection

-

Périodicité et chaos dans le système solaire

LaskarJacquesPendant très longtemps, les astronomes ont cherché à retrouver dans les mouvements des corps du système solaire les périodicités qui leur permettaient alors de faire des prédictions (pour les dates

-

Chimie et art

MohenJean-PierreC'est Gaston Bachelard qui, après Pasteur, attira l'attention sur les transactions et les créations matérielles dans la science et la chimie. Il rappelle que ce domaine dépasse, par sa richesse, la

-

-

Les caprices de marchés financiers : régularité et turbulences

BouchaudJean-PhilippeLes caprices de marchés financiers : régularité et turbulences. Université de tous les savoirs

-

-

La symétrie ici et là

BacryHenriLa symétrie est introduite à partir du miroir. Pour initier à sa structure on introduit les notions de transformation et d'invariance qui donnent les fondements de la théorie des groupes, clef de

Sur le même thème

-

4MOST, le cosmographe nouvelle génération

RichardJohanLe 18 octobre 2025, l'instrument 4MOST, installé sur le télescope VISTA au Chili, a obtenu sa première lumière : le début d'une grande aventure de cartographie cosmique. Johan Richard, membre du

-

Actualités astronomiques d'avril 2025

PécontalEmmanuelFin de la mission Gaia ; résultat de DESI sur la constante cosmologique ; anneau d'Einstein et observation directe d'exoplanètes : les actualités astronomiques d'avril 2025.

-

Qu'est-ce que la Chine ? Territoires, ethnies, cultures et histoire

GeZhaoguangInterview de Zhaoguang Ge, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : Qu'est-ce que la Chine ? Territoires, ethnies, cultures et histoire

-

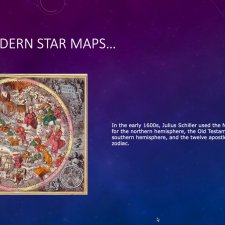

Shakespeare and the ‘spots of heaven’

ChiariSophie'Shakespeare and the spots of heaven' is a talk given by Sophie Chiari on the occasion of an international conference entitled 'Preserving the Cultural Skyscape'.

-

Les ondes gravitationnelles et leurs applications

ArbeyAlexandreLors de ce séminaire, je présenterai la théorie de la gravitation selon Einstein et la nature des ondes gravitationnelles, et je discuterai de leurs applications présentes et futures.

-

Retour sur la Lune

SilkJosephPlus d'un demi-siècle après les premiers pas de Neil Armstrong, et alors que depuis 1972, aucun être humain n'y a posé le pied, une nouvelle course vers la Lune a débuté, à laquelle participent de

-

Actualités astronomiques de décembre 2023

RichardJohanMission Euclid et images mystères pour faire le bilan de l'année 2023 : les actualités astronomiques de décembre 2023.

-

La nuit est belle ! Respectons-la...

VauglinIsabelleInitiée par l'agglomération du Grand Genève, « La nuit est belle ! » est une action dont le but est de sensibiliser le grand public aux nuisances engendrées par la pollution lumineuse en demandant aux

-

La recherche en milieu polaire (Dôme C, Antarctique)

VauglinIsabelleLa base scientifique de Concordia, en Antarctique, accueille toute l'année des chercheurs et des chercheuses qui viennent braver les conditions extrêmes du pôle Sud pour scruter l'Univers. Le

-

Amas stellaires : les grumeaux du JWST

RichardJohanClaeyssensAdélaïdeGrâce à la précision inédite du télescope spatial James-Webb, les astronomes peuvent observer des structures « grumeleuses » autours de galaxie très lointaines. Ces amas stellaires peuvent nous en

-

-

Actualités astronomiques de juin 2023

RichardJohanMissions BepiColombo, Juice et Euclid ; programme Jades du JWST et supernova SN Zwicky : les actualités astronomiques de juin 2023.