Notice

La mémoire des morts pour bâtir les territoires

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette conférence, prononcée par Vincent Hincker, archéologue au conseil général du Calvados, a été donnée dans le cadre de la première Semaine de la mémoire, organisée en partenariat avec la fête de la Science, qui s'est déroulée en Basse−Normandie du 15 au 20 septembre 2014.

Le chemin a été long avant d'arriver au cimetière tel que nous le connaissons aujourd'hui. À la monumentalité du Néolithique succèdent les nécropoles de l'âge du bronze et du fer, les mausolées et les jardins funéraires romains. Les tombes font leur apparition à l'Antiquité autour des églises, à la fin du IVe siècle avec la chrétienté. À l'époque médiévale, l'église devient un marqueur. On rend présent le défunt par les dalles funéraires et les gisants. Au temps des lumières, les cimetières sont repoussés hors des villes. Au XIXe siècle, les populations établissent des chapelles funéraires et des couronnes. Après la Seconde Guerre mondiale, les campagnes s'effacent. Les repères sont bousculés. Jusque dans les années 1980, il n'y a plus vraiment de rites funéraires. Au XXIe siècle, la mort est une affaire professionnelle, technique, prise en charge par le corps médical.

Actuellement, on compte quelque 30 % d'incinérations contre 8 % il y a vingt ans. Mais les gens ont besoin de repères : les urnes funéraires sont accompagnées d'une photo, un objet. La mémoire des morts est aussi une question de territoire : une identité est une construction sociale qui se forge avec un territoire donné. Les régions, l'Europe doivent contribuer à façonner ces identités.

Sur le même thème

-

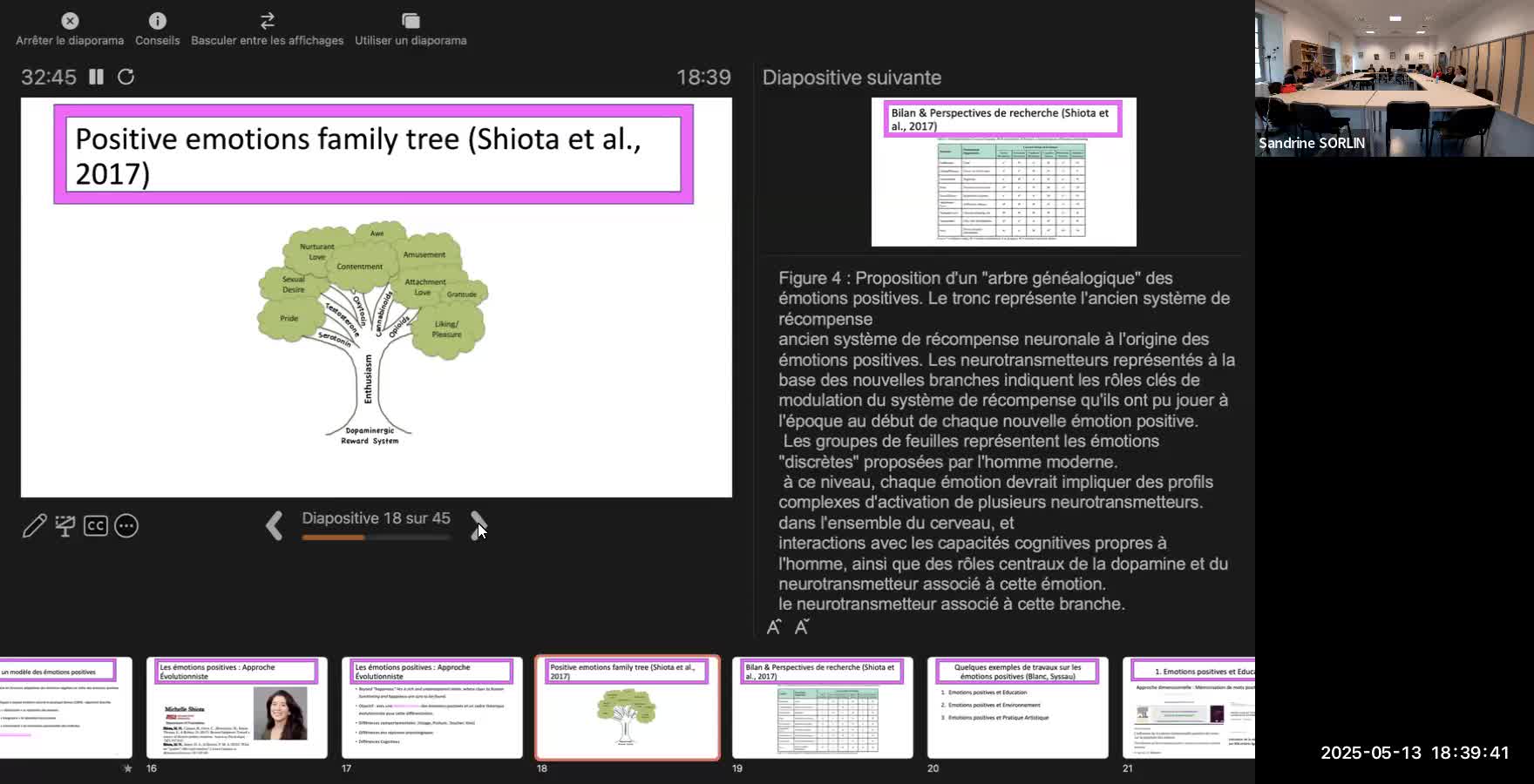

"Les émotions positives", Arielle Syssau et Nathalie Blanc, UMPV

BlancNathalieSyssauArielleLes émotions sont au cœur du séminaire qui sera l’occasion de balayer l’apport de la psychologie à la compréhension de leurs interactions avec la cognition.

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 5

LaugierSandraProtestaAmarFerrandAnnieJaoulMélanieGrannisTanguyVázquezLydiaFalquetJulesHatemGhadaCinquième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 4

FalquetJulesJaoulMélanieGrannisTanguyQuatrième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 3

IbeasJuan ManuelVázquezLydiaTroisième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 1

FraisseGenevièvePollet RouyerFrédériquePena LópezClaudiaPremière session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 2

LeguilClotildeSantelliEmmanuelleDeuxième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH.

-

Les tout-petits ? Pas touche ! Partie 3

ColinLucetteChicharroGladysLe DûMaïMemmiDominiqueLeroyGhislainCe séminaire vise à rendre raison depuis 18 ans de la floraison saisissante depuis le milieu des années 90 en histoire, sociologie, anthropologie, droit, sciences politiques, d’ouvrages consacrés aux

-

Programmes de recherche qui mobilisent des collectifs pluridisciplinaires autour de l’étude des con…

Hidri NeysOumayaProfilletLucasLes activités physiques sont devenues une thématique importante dans de nombreuses productions culturelles à destination des jeunes générations, que ce soit au sein des images fixes des albums qu’ils

-

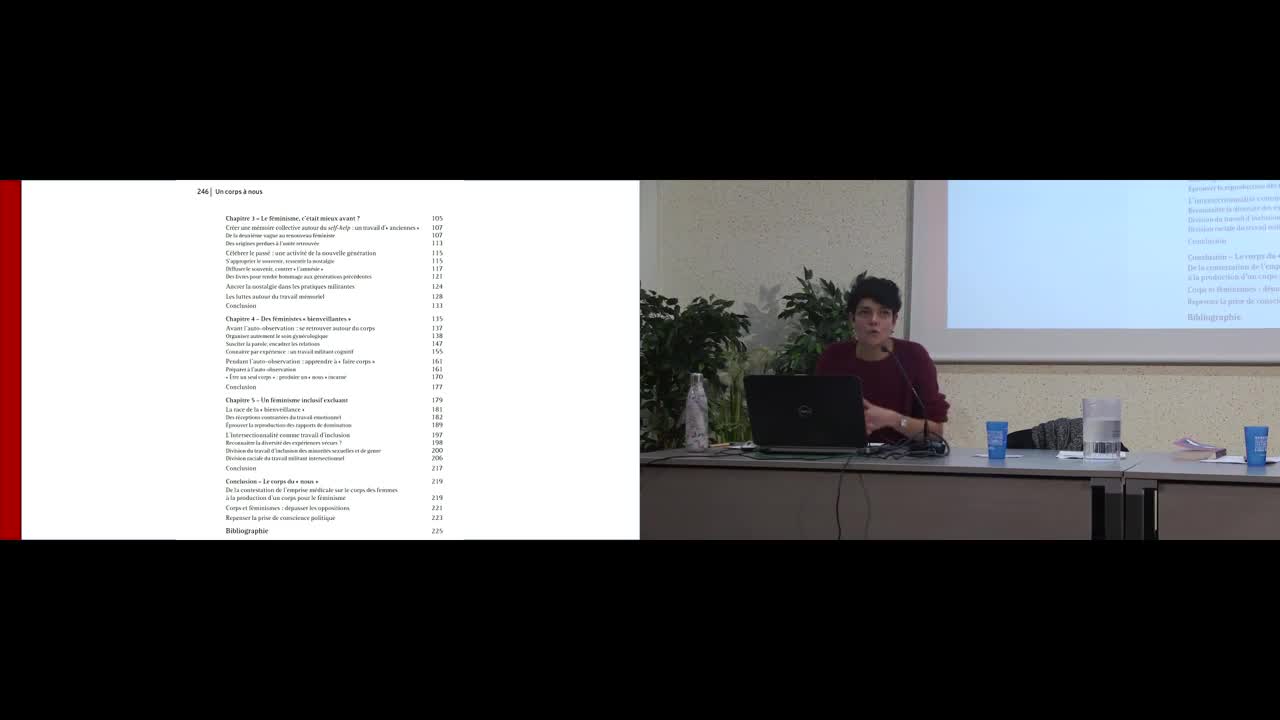

Un corps à nous - Luttes féministes pour la réappropriation du corps

QuéréLucileConférence en lien avec : La semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles

-

Contrôle du corps des femmes dans le droit romain (IIe-Ier siècles av. J.-C.)

DuboulozJulienMare Nostrum (Entretien radiophonique)

-

Transamerican Art Pioneers, Part 1: Ana Mendieta

LefrançoisFrédéricCe podcast rassemble des entretiens, des conférences et des discussions sur les pionniers de l'art transaméricain qui ont émigré aux États-Unis, dans les Caraïbes ou dans d'autres parties des

-

De quel humanisme est-il question dans le transhumanisme ?

Le concept de post-humanisme renvoie à un produit de l'évolution biologique darwinienne. Il n'est pas davantage finalisé ni contrôlé que les autres phénomènes évolutifs. C'est une lame de fond, un