Notice

Breviandes (Aube) « Les Naurades », un moulin hydraulique du XIIe siècle. Raphaël Durost (Inrap), Stéphanie Lepareux-Couturier (Inrap)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

avec la collaboration de Gilles Fronteau (URCA).

L’étude d’une partie de cette occupation est faite sur le tracé d’une bretelle d’accès à la rocade sud-est de l’agglomération troyenne, d’une largeur réduite à 18 m. Les vestiges consistent en pieux de chêne fichés dans la moitié nord d’un chenal de la Seine. Son lit se comble à partir de la période antique, et est curé environ dix siècles plus tard sur une de ses moitiés, afin d’alimenter le moulin. Les aménagements de ce dernier se manifestent par quatre alignements de pieux perpendiculaires au courant, et par un affouillement en aval immédiat. Les poteaux correspondent manifestement à la retenue d’eau dont la vanne semble à l’origine de l’affouillement. La datation dendrochrologique de trois des pieux est homogène : elle situe l’abatage des arbres durant la première décennie du XIIe siècle.

Le bâtiment abritant le mécanisme de mouture proprement dit n’a pas laissé de traces. L’abondance de fragments de meules découverts en aval des pieux ne laisse pourtant aucun doute sur la vocation du site. Le module de ces 224 fragments varie de moins de 10 cm à plus de 30 cm. Sur ces 224 fragments, la présence de surfaces actives, rattachent sans conteste ce mobilier à des fragments de meules rotatives. Le matériau utilisé est une meulière ca-verneuse, issue de la transformation des niveaux calcaires de Brie ou de Beauce, et indique que ces pièces ont fait l’objet d’une importation.

L’affouillement provoqué par le dénivelé de la vanne a également favorisé la pêche de poissons friands de courant. En effet, une dizaine de blocs de craie artiἀciellement rainurés gisent à cet endroit, après s’être détachés des nasses qu’ils lestaient. La découverte d’une chaussure complète en cuir, prise sur les berges de cet affouillement, est peut-être à mettre en rapport avec l’installation ou la récupération d’une de ces nasses.

Malgré une date de création au XIIe siècle, aucun des moulins mentionnés dans les archives de ce siècle ne semble correspondre à celui-là. Les mentions contemporaines montrent par ailleurs une profusion de moulins installés le long des bras secondaires de la Seine. Celui découvert semble modeste. Bien que les fragments de meules puissent appartenir à près de quatre individus, le plan des pieux montre un abandon rapide de la machine, sans aucun réaménagement.

L’intérêt du site est multiple : un plan cohérent presque sans aucun remaniement, de nombreuses études environnementales (palynologie, carpologie, mallacologie, géomorphologie, lames minces), et l’attestation d’une activité de pêcherie en aval du moulin, activité fréquemment mentionnée avec les moulins hydrauliques dans les sources historiques, mais rarement démontrée par l’archéologie.

Intervention / Responsable scientifique

Sur le même thème

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotonique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

Les Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Arch…

SerraLaurenceRabeIndrafoLes Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Archéologie du verre à La Réunion

-

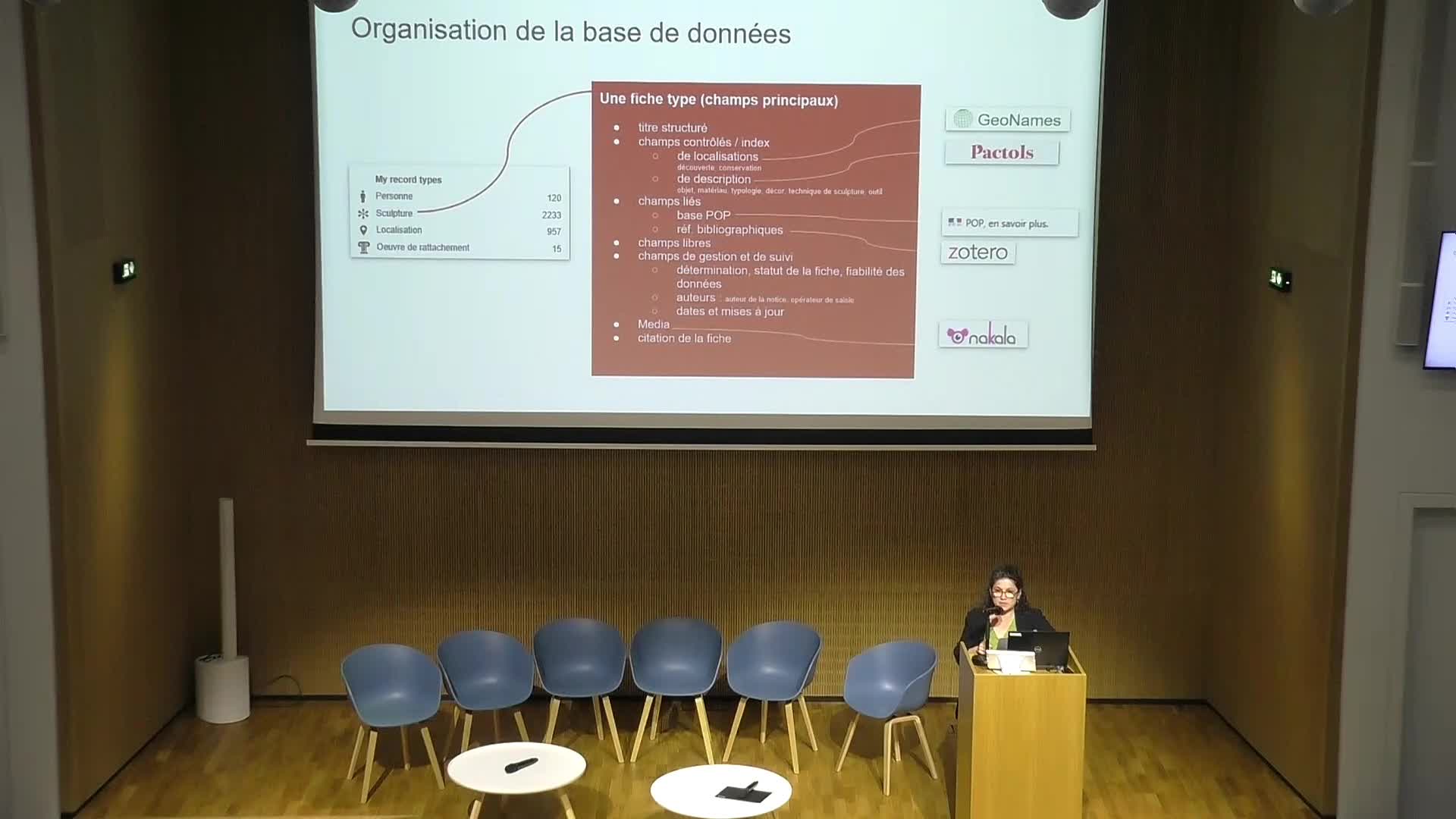

Projet CORPUS SATHMA

FlamminAnnePrésentation du projet CORPUS SATHMA, soutenu par CollEx-Persée dans le cadre de l’appel à projets 2022.

-

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

-

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

PorlierChristopheDelrieuxFabienCauseries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

-

Témoignage de Alain Schnapp

SchnappAlainGuérinAnaëlleDans le cadre de la préparation du 250e anniversaire de son ouverture au public, en décembre 2020, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a mené une collecte d’archives orales afin de

-

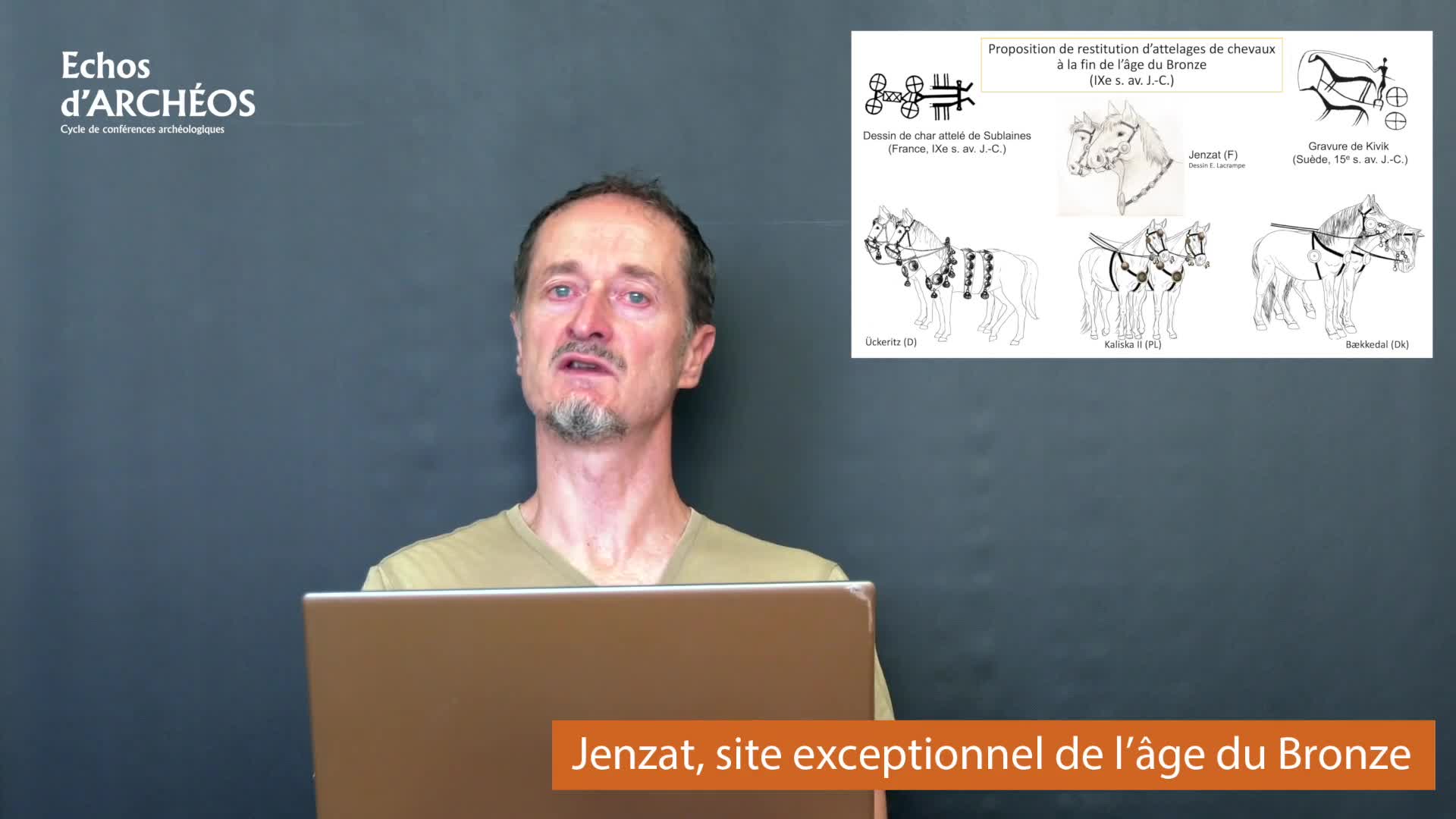

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

Introducing Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)

Find out more about the research activities of Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).